FEBRERO DE 2015. ELPORTAL, CALIFORNIA

El frío era una mano húmeda y gris sobre Elportal. La lluvia fina, casi bruma, hacía que el metal de la puerta de servicio del Yosemite View Motel brillara con una luz espectral. Entonces, el sonido. Un raspar sordo, rítmico, insistente. Como si una criatura estuviera intentando llamar, no con una voz, sino con la persistencia de la desesperación.

Dennis Frell, el dueño, pensó en mapaches. Abrió.

No era un mapache.

Era Cooper.

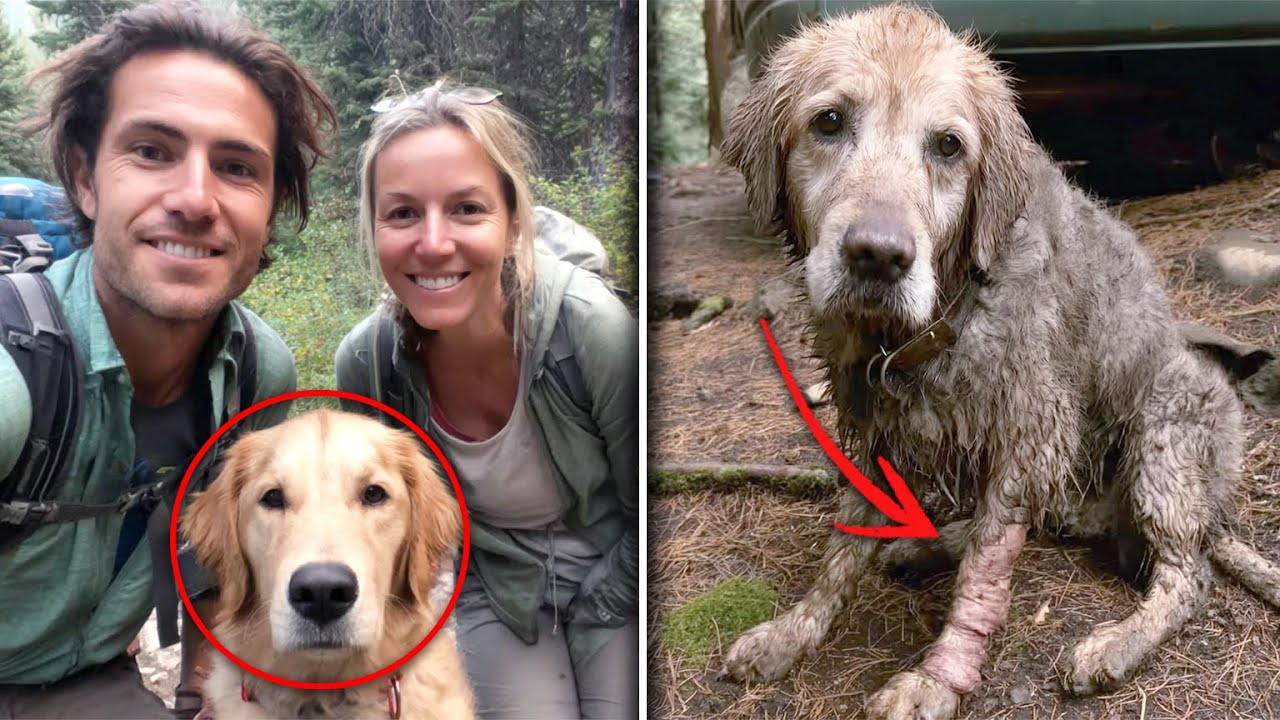

El golden retriever, ahora empapado y cubierto de barro, temblaba. Ocho meses en la nada. Ocho meses desde que Darcy y Zach Joseph desaparecieron en la sombra del Parque Nacional Yosemite. El perro no ladró. Solo se quedó allí, ojos ámbar fijos en Dennis, una lealtad agotada en cada fibra de su ser.

Dennis vio la herida vieja en la pata derecha: cosida, curada. Vio el pelo apelmazado, el trozo de correa colgando. Pero sobre todo, vio el hueso de la obstinación en la forma en que el perro miraba el umbral de metal, como si esperara que una puerta se abriera a alguien a quien había venido a buscar.

El motel había exhibido carteles con su rostro casi un año. Estaba vivo.

Pero estaba solo. Y en ese silencio canino, la investigación muerta de Darcy y Zach Joseph acababa de recibir una nueva, escalofriante respiración.

JUNIO DE 2014. TRES DÍAS ANTES

El Deer Camp Trail. Un sendero para expertos, una ruta secreta entre pinos y enebros. Darcy (42), enfocada. Zach (23), eufórico. Cooper, un halo dorado moviéndose alrededor del Ford Explorer. Eran la imagen de una familia a punto de disfrutar de una tradición.

“¿Llevas el cuchillo, Zach?” La voz de Darcy era firme, práctica. “Inmortal, mamá. Y las correas nuevas. Todo listo.” Un abrazo fugaz en la gasolinera Sierra Fuel Stop. Una despedida disfrazada de promesa.

Llegaron al aparcamiento entre las 11 y las 12. El SUV de Darcy, una presencia sólida contra el denso bosque. Cámaras de registro capturaron el momento. El Explorer se detuvo. Siguió su camino por la carretera serpenteante. Eran los últimos pasos visibles de sus vidas normales.

El domingo por la noche, Michael Joseph, el esposo de Darcy y padre de Zach, llamó. Decenas de veces. Luego, la línea de emergencia del parque. La lógica se enfrentó al pánico.

El lunes, el coche seguía allí. Cerrado. Vacío. Los sacos, mochilas, la comida. Todo había ido al sendero.

Los perros rastreadores perdieron el rastro a los cien metros. El suelo se hizo rocoso. Sin pisadas. Sin ropa rasgada. Sin señales de lucha. Ningún rastro de un campamento. Ni ceniza. Ni hierba aplastada. Nada.

El helicóptero sobrevoló. Solo una alfombra de agujas de pino y piedra gris. Nada de colores brillantes. Ni brillo de metal.

“Si se fueron al lado este del barranco,” concluyó un informe del sheriff, “la búsqueda es mucho más difícil.”

El bosque se había tragado a dos personas. Sin testigos. Sin rastro. El silencio era atronador.

JULIO DE 2014. EL INVESTIGADOR

Tres semanas de fracaso. El detective privado Victor Grant llegó de San Francisco. Un hombre tranquilo con la mirada de alguien que no creía en el azar. Entrevistó, peinó, revisó. Los extractos bancarios, cero actividad. Los móviles, silencio desde el mediodía.

Grant se convirtió en una sombra. Sus preguntas eran una aguja perforando el aire. “¿Oyó gritos? ¿Impactos? ¿Movimiento de un animal grande?” Todos los testimonios apuntaban a la quietud.

Excepto por un excursionista de Utah. “Un sonido lejano. Como una roca cayendo.” Descartado. Fenómeno natural.

La búsqueda se detuvo. “Operación de búsqueda suspendida hasta que haya nueva información disponible.” Una frase burocrática. Una declaración de derrota para la familia.

FEBRERO DE 2015. EL DESPERTAR

Ocho meses de luto congelado. Y Cooper en la puerta del motel.

El examen veterinario. El perro estaba débil, sí, pero no hambriento. Restos de comida de tienda en su estómago. Había sido alimentado recientemente por humanos.

La especulación se encendió: O están vivos y alguien los acogió. O están retenidos por quien alimentó al perro.

La verdad estaba en la pata de Cooper, no en su voz.

Grant regresó. Ahora, Cooper no era solo un símbolo. Era el único testigo material que había tocado el bosque durante la desaparición.

Con un guía canino, Grant condujo a Cooper de vuelta al bosque. Al principio, el perro estaba caótico, nervioso, un manojo de estrés.

Entonces, el cambio.

A varias millas, la confusión de Cooper se desvaneció. Un olor. Una memoria. Se lanzó, confiado y decidido, en la maleza densa, en dirección a una zona que los equipos de búsqueda habían ignorado por ser demasiado impenetrable. Entre Elportal y Foresta.

El perro los guió hasta una estructura. El hangar técnico abandonado de una antigua empresa de exploración geológica. Gris, combado, a punto de colapsar. Pero la verja rota tenía un candado nuevo, brillante.

Un contraste que gritaba.

Abrieron con cuidado. Silencio roto solo por el viento colándose por los agujeros de las paredes.

Dentro, la verdad se formaba en capas.

Cajas viejas, mapas geológicos podridos. Y entre la chatarra:

Latas vacías, sin polvo, recientes.

Un saco de dormir enrollado con esmero. Doblado para volver a usarse.

Huellas frescas. No más de unas semanas.

Y en un rincón, entre papeles quemados. La pelota de Cooper.

De goma, desgastada por un lado. Michael Joseph la identificaría después. El juguete de Cooper. No era un objeto aleatorio. Era personal. Alguien lo había tomado de las pertenencias de la familia.

Cooper corrió hacia ella, la olfateó. Gimió. Era el sonido de la verdad.

EL DESCUBRIMIENTO DEL MAPA

La policía científica llegó. Metódicos. Lentos. Cada pulgada, examinada.

Debajo de pilas de documentos mohosos, un técnico encontró un mapa turístico. Húmedo, ajado. El Deer Camp Trail marcado. Y con un lápiz de grafito, una línea casi invisible trazada hacia el Hennis Ridge Gravel Pit. Una ruta fuera de los mapas oficiales. Un camino que solo un iniciado podría conocer.

El ocupante no era un vagabundo. Era alguien que conocía el silencio.

Junto a un colchón delgado, en un rincón, los restos de una residencia informal: una taza de metal, linterna industrial. Y una pequeña mancha de cera en el concreto. Velas. Un detalle clave. Quienquiera que fuera, evitaba la luz visible desde lejos.

“Las pisadas son irregulares,” citaba un informe del sheriff. “Similares al movimiento de una persona con botas pesadas y el hábito de arrastrar los pies.”

Luego, la cinta aislante parcialmente arrugada. Aún pegajosa. Uso reciente.

Grant estaba seguro. El mapa era la clave. La persona que lo usó conocía el rastro secreto. La ruta solo podía ir en una dirección: a la oscuridad.

EL CAMINO DEL CANTERO

El Hennis Ridge Gravel Pit. Abandonado en los 90. Un gran tajo sombrío, inundado parcialmente, rodeado de montones de arena y grava. Los lugareños lo evitaban. Demasiado fácil tropezar y caer.

Grant, dos oficiales, y el técnico se dirigieron hacia allí. El camino del mapa existía, pero estaba casi borrado por el tiempo. La lentitud era una tortura.

Cooper, con correa larga, caminaba tenso. No tenía miedo, pero su nariz trabajaba. Reaccionaba a olores desconocidos.

Después de una hora de búsqueda metódica, el perro se puso rígido. Se plantó. Tiró con una fuerza desesperada hacia uno de los montículos. Empezó a cavar, a raspar la tierra suelta con la misma intensidad con que había rasgado la puerta del motel.

“¡Abrid la zona!” ordenó Grant.

Tierra suelta, grava. Fragmentos de tela. Tienda de campaña.

Luego, trozos de ropa sintética, rasgados, desgarrados. La evidencia de un final violento.

Cooper siguió cavando. Los hombres lo ayudaron. Con cada palada, el aire se hacía más denso con el peso de la certeza.

Entonces, la luz reflejó algo en la tierra.

Un zapato.

No, dos.

Uno de mujer, de senderismo, la suela gastada. Y junto a él, un zapato de hombre.

Y debajo, envueltos en lo que parecían ser fragmentos de un saco de dormir y atados con un trozo de cuerda fuerte, estaban los restos.

El técnico se retiró, pálido. Los oficiales se detuvieron. Grant se arrodilló, su rostro marcado por el cansancio de meses. La realidad brutal estaba ahí, en el fango y la grava.

Entre la tierra revuelta y los restos que ya no podían ser negados, había un objeto de metal. La luz del sol filtrada por la bruma lo encontró. Una brújula de metal, grabada.

Z. J.

Zach Joseph.

Grant la tomó. Estaba fría. Una certeza final.

Levantó la vista hacia el montículo, hacia el lugar exacto donde Cooper había cavado. El montículo de grava era irregular, como una tumba improvisada.

Pero el perro no se detenía. Gimoteaba, su nariz ahora apuntaba a un punto en la parte superior del montículo.

“Aquí. ¡Hay algo más aquí!” gritó el guía canino.

Al mover una gran piedra, encontraron una pequeña cavidad. No era natural. Había sido cavada a propósito y luego cubierta.

Dentro, no había restos. Había un cuaderno, envuelto cuidadosamente en la cinta aislante semi-seca encontrada en el hangar.

El cuaderno era de Darcy.

Grant rompió el sello de la cinta. La primera página no era un diario. Era una nota, garabateada con prisa. Letra tensa, temblorosa. Una confesión silenciosa.

“El hombre del cabestrillo. Nos dijo que un árbol había caído en el sendero, que tomáramos el atajo. Zach dudó. Yo no. Tenía un cuchillo, Zach forcejeó por él. Me lo puso en la garganta. Dijo que su nombre era Silas. Que nadie sabía que estaba aquí. Nos llevó al hoyo. Estoy escribiendo esto. Si Cooper escapa… si regresa…”

La letra se volvía ilegible por las manchas de barro y lágrimas secas. La última línea era clara.

“Él nos mató. Pero Cooper sabe el camino. Búscalo. Él nos salvará. Él nos salvará.”

Grant cerró los ojos. Dolor. Poder. Redención.

El perro, Cooper, que había salido de la oscuridad del bosque, no solo había regresado a casa. Había regresado para cumplir la promesa final de su dueña. No era un sobreviviente, sino un mensajero de la justicia.

Se levantó. La brújula de Zach en una mano. La nota de Darcy en la otra. El bosque se había callado de nuevo, pero ahora era un silencio diferente. El silencio que sigue a la verdad revelada.

“Llamen al sheriff,” dijo Grant, su voz dura como el metal del candado. “Y traigan a un equipo forense. El caso ha terminado. Y recién comienza.”