Mathieu Delcourt se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano. El aire en la pequeña cocina de su casa en Villeurbanne, a las afueras de Lyon, era denso y olía a patatas gratinadas y a fatiga. Eran las siete de una tarde lluviosa de noviembre, y Mathieu, un gerente de transporte de cuarenta y tantos años, estaba cansado. Había sido un día largo.

Su esposa, Élise, estaba en el piso de arriba, acostando a su hijo menor. El silencio de la casa era palpable, un silencio que se había instalado hacía tres meses y al que aún no se acostumbraban. Era la ausencia de Henri Dufresne, el padre de Élise.

Durante veinte años, casi la totalidad de su matrimonio, Henri había sido una presencia constante en esa casa. Un mueble más, pensaba Mathieu a veces, aunque uno muy exigente.

El timbre sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Mathieu gruñó, pensando que sería un vendedor. Se secó las manos cubiertas de harina en el delantal y abrió la puerta.

El hombre que estaba bajo la lluvia no era un vendedor. Era alto, vestía un impecable abrigo gris marengo, sostenía un paraguas negro y un maletín de cuero que parecía más caro que el coche de Mathieu.

“Buenas noches”, dijo el hombre, su voz tan pulcra como su traje. “Soy Maître Girard, notario del Tribunal de Apelación de Lyon. Busco a Monsieur Mathieu Delcourt”.

“Soy yo”, dijo Mathieu, confundido.

“Estoy aquí”, dijo el notario, mirando por encima del hombro de Mathieu hacia el interior de la casa, “para discutir la herencia de Monsieur Henri Dufresne”.

Mathieu parpadeó, sintiendo que la lluvia fría le salpicaba la cara. Se rio, un sonido corto y áspero. “¿Herencia? ¿De mi suegro? Debe haber un error. Henri… Henri no dejó nada”.

El Residente Silencioso

Henri Dufresne había llegado a sus vidas en 1999, justo después de que Élise y Mathieu compraran la pequeña casa. Tenía 69 años en ese entonces, un hombre robusto con un bigote perfectamente recortado y los ojos penetrantes de un hombre que había trabajado toda su vida en la fábrica de camiones Berliet. Era un hombre de la vieja escuela, de una generación que entendía el valor de cada céntimo.

Su esposa había muerto, y Élise, su única hija, con su corazón amable y paciente, no podía soportar la idea de que su padre viviera solo.

“Es solo temporal, cariño”, le había asegurado a Mathieu. “Solo hasta que se recupere del golpe”.

“Temporal” se convirtió en veinte años.

Desde el primer día, Mathieu, un hombre práctico y justo, notó algo que lo desconcertaba. Henri nunca contribuía.

En absoluto.

No ofrecía dinero para la hipoteca. No dejaba unos francos (y luego euros) sobre la mesa para la factura de la electricidad. No pagaba su parte de la compra semanal. Nada.

Al principio, a Mathieu no le importó. Tenía un buen trabajo. Amaba a Élise. Y Henri era… bueno, era el padre de Élise.

“Papá trabajó en la fábrica toda su vida, Mathieu”, le decía Élise en susurros por la noche, cuando el leve sonido de los ronquidos de Henri se filtraba por el pasillo. “Su pensión es diminuta. No lo hagas sentir como una carga”.

Y Mathieu no lo hacía. Apretó los dientes y lo aceptó. Era el jefe de familia; era su deber.

Pero a medida que pasaban los años, el deber se volvió pesado. Los niños llegaron. Los precios subieron. La comida, la calefacción, los impuestos de la casa… todo aumentaba. Y Henri no solo era una presencia; tenía gustos específicos.

Su suegro, producto de la vieja Francia, no comía cualquier cosa. Necesitaba su baguette fresca de la boulangerie artesanal cada mañana, no la del supermercado. Requería su queso Comté de 18 meses, no el genérico. Insistía en su café de un tostador local y su copa de vino tinto de Borgoña cada domingo.

Mathieu, el contable de corazón, lo había calculado en secreto. Solo en las preferencias gastronómicas de Henri, gastaban unos 180 euros extra al mes. Multiplicado por veinte años. La cifra lo mareaba.

Nunca hubo una palabra de dinero. Nunca hubo, notó Mathieu con creciente resentimiento, una palabra de gratitud.

La vida transcurría con un ritmo monótono. Henri se sentaba en la mesa de la cocina por la mañana, leyendo el periódico Le Progrès de cabo a rabo, mientras Mathieu, tragando su café instantáneo, salía corriendo al trabajo. Élise, atrapada en medio, intentaba desesperadamente servir a los dos hombres que amaba, su rostro a menudo tenso con una sonrisa forzada.

A veces, durante la cena, Henri contaba historias de su juventud, siempre sobre su frugalidad.

“¡En 1957!”, contaba, golpeando la mesa con el dedo. “Hice autostop desde Marsella hasta Ginebra. ¡Con solo tres francos y una navaja suiza! Ustedes, jóvenes, no saben lo que es ahorrar”.

Mathieu escuchaba, asintiendo, mientras pensaba en la factura de gas que vencía esa semana. “¿Otro poco de vino, Henri?”, preguntaba, su voz tensa.

El Deber Final

Luego, llegaron los años de fragilidad. La vejez, que había mantenido a raya durante tanto tiempo, finalmente alcanzó a Henri. Artritis. Dificultad para respirar. Una tos persistente.

A los 85 años, ya no podía ir solo al médico.

Era Mathieu quien se tomaba días libres en el trabajo, usando sus propias vacaciones, para llevarlo. Se sentaba durante horas en salas de espera estériles, escuchando a los médicos hablar sobre nuevas recetas, todo mientras su teléfono vibraba con correos electrónicos urgentes de la oficina. Se sentía como un deber. El deber de un pater familias.

Hasta que una fría mañana de invierno, hace tres meses, Élise soltó un grito ahogado.

Mathieu corrió a la habitación de Henri. Su suegro estaba en la cama, con los ojos cerrados. Su rostro estaba en paz, como si simplemente hubiera decidido tomar un respiro un poco más largo de lo habitual. Había fallecido mientras dormía.

El funeral fue sencillo. Los gastos, por supuesto, los pagó Mathieu.

El Secreto del Notario

Y ahora, tres meses después, un extraño con un maletín de cuero estaba en su puerta hablando de una herencia.

“¿Está seguro de que es el mismo Henri Dufresne?”, preguntó Mathieu, dejando entrar al notario en la sala de estar.

“Absolutamente”, dijo Maître Girard, sentándose en el borde del sofá (el mismo sofá donde Henri había visto la televisión durante veinte años). “Trabajador de la fábrica Berliet. Viudo. Una hija, Élise Delcourt, de soltera Dufresne”.

“Pero… él no tenía nada”, insistió Élise, que había bajado las escaleras, pálida y confundida.

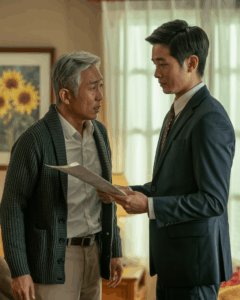

Maître Girard abrió su maletín. El chasquido de los cierres de latón pareció resonar en la habitación silenciosa.

“Eso, señora Delcourt, es donde su padre fue… excepcionalmente discreto”, dijo el notario. Sacó un grueso fajo de documentos.

“Su padre, Henri, no tenía una pequeña pensión”, comenzó Girard. “Tenía una pensión estándar. Pero lo que ustedes no sabían es que en 1972, su padre y otros diez trabajadores de la fábrica inventaron y patentaron un nuevo tipo de junta hidráulica para los motores de los camiones. Un pequeño componente que Berliet (y más tarde Renault Trucks) ha utilizado en casi todos los vehículos que han fabricado desde entonces”.

Mathieu y Élise se miraron, completamente perdidos.

“Su padre no era rico en el sentido de que ustedes lo entienden”, continuó el notario. “Pero recibió un cheque de regalías. Cada mes. Durante los últimos cuarenta y siete años. Un cheque modesto al principio, pero que creció. Y su padre… él nunca gastó un centavo”.

“¿Qué…”, susurró Mathieu. “¿Qué está diciendo?”.

“Estoy diciendo”, dijo Girard, “que su padre vivió con ustedes durante veinte años, permitiéndoles pagar su comida, su vino y su calefacción… mientras acumulaba una fortuna considerable”.

El notario deslizó un extracto bancario sobre la mesa de café.

Mathieu lo recogió. La cifra al final de la página hizo que sus rodillas flaquearan. Tuvo que sentarse.

“Siete… setecientos ochenta mil euros”, jadeó. “¿Y… y acciones?”.

“Acciones de Renault, valoradas hoy en otros cuatrocientos mil”, asintió Girard. “Su suegro era millonario. Y un inversor muy astuto y muy, muy frugal”.

Élise comenzó a llorar, un sonido suave de incredulidad. “Pero… ¿por qué? ¿Por qué vivió así? ¿Por qué nos dejó pagar todo?”.

“Ahí es donde llegamos al testamento”, dijo Girard, sacando otro documento.

“Su padre era un hombre… particular. Dejó instrucciones muy claras. Lo escribió él mismo hace diez años”.

El notario se aclaró la garganta y leyó:

“Para mi amada hija, Élise, a quien adoro, pero cuyo corazón es demasiado blando para su propio bien, te dejo mi amor eterno y mi reloj de bolsillo de oro. Sé que tu marido te cuidará. Él siempre lo ha hecho”.

El rostro de Mathieu se ensombreció. Eso era todo. El reloj.

“Y para mi yerno, Mathieu Delcourt…”, continuó Girard.

Mathieu se preparó para el insulto final.

“…para el hombre que me acogió cuando no tenía a dónde ir, para el hombre que nunca me hizo sentir como una carga, aunque sé que lo fui. Para el hombre que pagó por mi queso caro y mi vino bueno, mientras yo fingía ser un viejo tacaño. Para el hombre que se tomó días libres de su trabajo para llevar a un viejo gruñón al médico… A ti, Mathieu, te dejo todo lo demás”.

El silencio en la habitación fue absoluto.

“¿Qué?”, dijo Mathieu.

“Todo”, repitió Girard. “La cuenta de ahorros. Las acciones. El millón de euros. Todo es suyo, Monsieur Delcourt. Con una condición”.

Mathieu, aturdido, solo pudo asentir.

“Que usted y Élise tomen cien mil euros y se vayan de vacaciones. Unas vacaciones largas. Un crucero mundial, si así lo desean. Su padre fue muy específico. Dijo, y cito: ‘Dios sabe que ese chico se lo merece después de aguantarme durante veinte años'”.

El notario guardó sus papeles. “Pero hay una cosa más. Una carta personal. Solo para usted”.

Le entregó a Mathieu un sobre sellado.

Esa noche, mucho después de que el notario se fuera, Mathieu se sentó en la cocina, la misma cocina donde Henri había leído el periódico durante dos décadas. Élise y los niños dormían. Abrió la carta. La letra de Henri era temblorosa, pero clara.

“Mathieu,

Nunca me gustó demostrar debilidad. El mundo en el que crecí se comía vivos a los hombres débiles. Cuando mi esposa murió, me sentí perdido. Y cuando ustedes me acogieron, sentí vergüenza. Vergüenza por ser una carga, por vivir de la amabilidad de mi hija y del trabajo de su esposo.

Así que hice un plan. Mi pequeño secreto. El dinero de las regalías. Decidí que, ya que no podía contribuir sin sentirme humillado, haría lo contrario. Me convertiría en una inversión para ustedes.

Cada euro que gastabas en mi pan, cada céntimo que pagabas por mi electricidad, lo anotaba en mi cuaderno. Y cada mes, invertía el doble de esa cantidad en tu nombre. Era mi juego. Tú pagabas mi factura de vino de 20 euros; yo compraba 40 euros en acciones para ti.

Fue mi manera de pagarte, sin que mi orgullo se interpusiera. Me diste un hogar durante veinte años, Mathieu. Me diste dignidad. Me permitiste ser un gruñón y nunca me echaste en cara mi dependencia.

Gracias por cuidar de mi hija. Gracias por soportar a su viejo y tacaño padre. El dinero no es un regalo. Es un reembolso. Con intereses.

Con respeto, Henri.”

Mathieu dobló la carta. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Miró la silla vacía de Henri en la mesa de la cocina. El hombre que había resentido en silencio durante veinte años no era un tacaño. Había sido su socio secreto, su inversor silencioso.

A la mañana siguiente, Mathieu llamó a su oficina. Pidió un permiso de ausencia de tres meses. Luego, fue a una agencia de viajes y reservó el crucero más largo que pudo encontrar.