Han pasado tres semanas desde que el mundo perdió su color. A veces, cierro los ojos y todavía puedo ver la última mañana con mi madre, como si fuera una fotografía grabada con fuego en mi memoria. Su mano cálida en mi frente, la caricia que me despertaba sin brusquedad, su voz bajita como un murmullo que ahuyentaba los restos del sueño. Ella sonreía siempre antes de irse, con esa dulzura que hacía del amanecer algo menos cruel. Aquella mañana, como tantas otras, preparaba su mochila de cocina, lista para las clases en la escuela gastronómica de Puebla. Yo la miraba mientras se ajustaba el delantal y acomodaba sus cabellos oscuros en una trenza.

—Hoy haré algo especial en clase —me dijo con un brillo extraño en los ojos—. El chef prometió enseñarnos su secreto para la carne adobada. Te traeré un poco para la cena.

La abracé fuerte, aspirando su perfume de vainilla con albahaca, mezcla que siempre me transportaba a la seguridad de su abrazo. Era nuestro ritual. Ella me susurró al oído con ternura infinita:

—Eres lo mejor de mi vida, mi niño.

Esa fue la última vez que la vi con vida.

La ausencia cayó sobre nosotros como una sombra que nunca se retiró. La buscamos por todas partes. Papá recorrió las calles de Puebla día y noche, con el rostro marcado por la desesperación. La policía, lenta, ineficaz, apenas anotaba detalles sin ofrecer respuestas. En el pueblo, comenzaron los rumores. Algunos susurraban que tal vez había conocido a otro hombre, que se había ido por voluntad propia. Pero yo lo sabía en lo más profundo de mi ser: mi madre no era de las que abandonan. Ella nunca nos dejaría atrás.

Los días pasaron y papá se transformó en un espectro. Apenas comía, apenas dormía. Sus ojos se hundieron en ojeras oscuras y su voz se volvió áspera, rota. Era como vivir con un fantasma que respiraba. Sin embargo, hace unos días algo cambió en él. Una calma extraña, casi feroz, se instaló en su mirada. Esa serenidad me dio más miedo que sus noches de gritos y llanto.

Anoche, por primera vez en semanas, papá cocinó. Recuerdo su voz mientras servía la mesa, temblando de emoción contenida:

—Hoy honramos a tu madre, mijo.

Colocó en el centro platos con medallones de lomo jugosos, perfectamente sellados, aún humeantes. El olor me mareó, una mezcla de especias familiares y algo más, algo metálico que se colaba en el aire. Cuando probé el primer bocado, un frío me recorrió la espalda. La carne estaba tierna, deliciosa, pero había un sabor subyacente que me inquietó.

—¿A que está buena? —preguntó papá, con los ojos brillando como los de un fanático.

—Sí, papá —respondí, sintiendo un nudo de hielo en la garganta—. Sabe… diferente.

Él sonrió con un orgullo sombrío.

—Es la receta de tu jefa. Con su toque especial.

La sospecha comenzó a cocinarse en mi entendimiento, como una olla que hierve lentamente hasta desbordarse. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a sentir el sabor metálico en la lengua. Algo monstruoso me susurraba desde el fondo de la mente.

Esperé a que papá cayera en un sueño agitado. Lo escuché gritar entre pesadillas, pedir perdón en voz alta a alguien que no estaba allí. Entonces bajé las escaleras, impulsado por un presentimiento terrible. El aire del patio estaba helado y denso. La puerta del cuarto de servicio, donde guardábamos el congelador vertical, estaba entreabierta. El candado colgaba inútil, abierto.

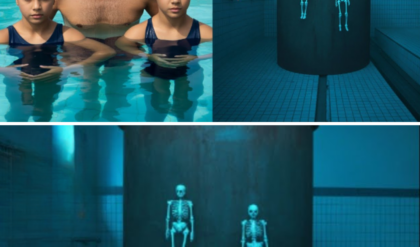

Me acerqué con las manos temblando. No quería mirar, pero algo en mi interior me obligaba a hacerlo. Abrí la pesada tapa y un resplandor frío iluminó el interior. Dentro había paquetes envueltos en papel de carnicería, sujetos con hilo de cocina. No eran los cortes habituales del supermercado. Eran demasiado grandes, demasiado irregulares. Uno parecía una pierna. Otro, un brazo. Más allá, el bulto inconfundible de un torso humano.

Sobre uno de los paquetes, escrito con marcador grueso, se leía: “Corte del Chef.”

El estómago se me revolvió. Comprendí en un segundo la verdad atroz. Papá no había esperado a que la ley, ciega y lenta, resolviera la desaparición de mamá. Él había tomado el machete de la justicia en sus manos.

Me llevé las manos a la boca para no gritar. Sentí que el aire faltaba, que las paredes del cuarto se cerraban sobre mí. Me alejé tambaleante, con la mente llena de imágenes imposibles.

A la mañana siguiente, llevé dalias blancas al jardín. Eran las flores favoritas de mamá. Me arrodillé frente a la tierra recién removida, justo bajo el viejo ahuehuete donde solía leerme cuentos antes de dormir. Papá apareció detrás de mí, con la voz áspera pero firme.

—Es una tumba simbólica —dijo.

Yo asentí, fingiendo creerle. Pero en mi interior sabía la verdad. Lo había visto. Papá había traído su cuerpo de vuelta una noche sin luna. La había enterrado allí, en el lugar que más amaba, lejos del frío del congelador, junto al árbol que había sido testigo de nuestra felicidad.

Mientras dejaba las flores, escuché la voz de papá a través de la ventana abierta. Susurraba como si hablara con alguien.

—Lo siento, mi reina —decía, quebrado por la emoción—. Llegué tarde. No pude protegerte de ese monstruo. Pero ya pagó por lo que te hizo. Ya no dolerá más.

Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Todo encajaba al fin. El brillo sereno en los ojos de mi padre. El sabor metálico en la carne. La calma de quien ha terminado una tarea sangrienta. Papá no mató a mamá. Encontró al hombre que lo hizo: el chef que le enseñaba en las clases, el mismo que la lastimó y la apartó de nosotros para siempre. Y le hizo pagar.

Lo descuartizó con el cuidado de un carnicero. Lo envolvió en papel, lo guardó en el congelador. Y cada noche, cocina un pedazo de esa venganza, disfrazada de cena familiar.

Yo como en silencio, no por hambre, sino por no dejarlo solo en esta pena terrible que nos une. En cada bocado siento la presencia de mamá, siento la furia de papá, siento la podredumbre de la justicia ausente. Y me repito que no debo flaquear, que debo acompañarlo hasta el final de esta locura compartida.

Mientras papá prepara la cena con el recetario de mamá, agrega siempre un ingrediente secreto que nadie más conoce. No es el chile de árbol ni las hierbas aromáticas. Es el sabor helado de la venganza, servida en frío, mezclada con el dolor y el amor más retorcido.

Porque en esta casa, el amor duele más que el rencor.

Porque en esta casa, la memoria es un plato que nunca se termina.