La niña, la niñita, sollozaba, suplicándole a su madrastra: “¡Mami, por favor, no hagas eso!” mientras la mujer intentaba destrozar una foto enmarcada de su madre biológica.

De repente, el chirrido de un vehículo que se detenía bruscamente frente al portón y el sonido apresurado de pisadas subiendo las escaleras estaban a punto de cambiarlo todo.

Adelante, ponte cómodo, relájate y deja que esta historia te envuelva. De verdad, espero que te sirva como esa pastillita mágica para que te vayas quedando dormido esta noche. Y aquí vamos.

I. La Bahía de Ámbar y el Eco del Recuerdo

Era la madrugada en la bahía de Ámbar. La niebla se enroscaba alrededor de los acantilados como delicadas espirales de humo. La Casona Corrales permanecía en silencio, imponente y señorial, sus muros de piedra blanca absorbiendo el aroma a sal de mar. Dentro, cada eco del recuerdo de mi madre era tan tenue como la luz de la mañana.

En su despacho de la planta baja, Lisandro Corrales estaba sentado en su escritorio, con los ojos clavados en una gruesa pila de documentos. La pantalla de su celular se iluminaba sin cesar con llamadas del departamento de asuntos exteriores, destellando una tras otra.

“Sí, estaré en la Ciudad de México antes de 48 horas”, afirmó con voz monótona, sin dejar entrever emoción alguna. Su mano firmaba los documentos con rapidez y precisión, como un robot programado para la eficiencia, no para el dolor. Cuando la llamada terminó, se recostó en su silla, mirando hacia el techo. La luz matutina se filtraba débilmente a través de las cortinas delgadas, tan tenue como un recuerdo lejano. Hoy se cumplía el aniversario del fallecimiento de su esposa. Lisandro lo sabía, pero en lugar de subir, solo echó un vistazo al pequeño portarretrato sobre su escritorio: la mujer en la imagen, sonriendo en medio de un jardín de margaritas blancas. Y lo empujó suavemente a un lado. Mi madre había sido relegada.

Arriba, Marisol Corrales, de 10 años, estaba sentada junto a una ventana ligeramente abierta. La niebla fría tocaba suavemente el retrato enmarcado de mi mamá, como un beso de despedida del mar. Encendí con cuidado una velita minúscula, la llama parpadeante reflejándose en mis ojos. “Descansa tranquila, mami”, susurré, ladeando la cabeza como si temiera ser escuchada, como si la casa tuviera oídos.

El taconeo de zapatos altos resonó desde el pasillo. Una pesada y empalagosa fragancia a perfume se deslizó. Apareció Serafina del Valle, mi madrastra. Su cabello rubio brillante, su vestido oscuro y ajustado, hacían que cada paso sonara como un corte sobre el suelo de madera.

“Lisandro”, llamó su voz, dulce pero escalofriante, como azúcar mezclada con hielo.

Lisandro salió del despacho. “Aquí estoy, Serafina”, respondió.

Serafina sonrió, acercándose y trazando ligeramente su hombro con la mano. “No te preocupes por la casa. Yo me encargo de todo mientras estás fuera. Solo concéntrate en la conferencia”.

“Gracias”, respondió Lisandro, ajustándose la corbata, sin mirar arriba. “Las llamaré a las dos esta noche”.

Me escondí detrás del barandal, observando la escena. Serafina permaneció en silencio. Luego, miró hacia arriba, encontrándose con mi mirada por una fracción de segundo. Su sonrisa vaciló, pero de inmediato se transformó en una expresión de tierna preocupación, tan falsa como un billete de juguete. “Mi amor, baja a desayunar”.

Me retiré a mi habitación, guardando la foto de mi mamá en un cajón de la cómoda. El cajón se cerró suavemente, un sonido delicado como una despedida final.

II. La Mesa del Desayuno y el Primer Acto

Abajo, en el comedor, la mesa larga estaba cubierta con un mantel blanco inmaculado. La platería cuidadosamente dispuesta, como si la vida aquí fuera una interminable y fría ceremonia. Lisandro se sentó a la cabecera, Serafina a su lado y yo enfrente. El desayuno era tan silencioso que el leve raspar de los cubiertos contra los platos resultaba ensordecedor, magnificando la tensión.

Serafina soltó una risita. “Los panecillos están deliciosos hoy. Marta se lució”. Me miró, su voz aún suave, pero su mirada ya contenía el veneno. “Si de vez en cuando le ayudaras, quizás aprenderías algo útil”.

Miré hacia abajo. “Sí, señora”. Mi voz apenas un hilo.

Lisandro asintió, ajeno a la tensión en la respuesta cortante. “Hoy tengo que irme al aeropuerto temprano. Pórtate bien en casa. Te llamo esta noche”.

Asentí. Lo observé levantarse, tomar su portafolio con la postura rígida, el semblante formal, distante emocionalmente. Cuando la puerta maciza se cerró, el zumbido del motor del auto se apagó en la niebla. El último rastro de mi padre se había desvanecido.

Serafina se quedó en el umbral, viendo el coche desaparecer con las manos sutilmente apretadas. Una vez que el coche estuvo fuera de la vista, se dio la vuelta, su sonrisa desvaneciéndose por completo.

“Ahora”, dijo con voz indiferente, “a levantar la mesa”.

Marta, el ama de llaves, comenzó a avanzar, pero Serafina le dirigió una mirada rápida. “No es necesario, Marta. Deja que la niña aprenda a colaborar”.

Me paralicé, luego asentí. Levanté cada plato, colocándolo en el fregadero. Mis movimientos lentos y meticulosos. Serafina permaneció recargada en el mostrador, sorbiendo su té y observando, como un depredador.

“Sabes”, soltó, “Lisandro es muy afortunado. Me tiene a mí, una nueva casa, y no tiene que sufrir más por el pasado”.

Me detuve. “¿Qué quieres decir?”

“Ay, nada”, respondió Serafina con tono más meloso. “Solo que se merece un poco de paz. Tú también deberías aprender a dejar ir, Marisol”. Señaló el arreglo floral en el centro de la mesa. “Lleva esas margaritas afuera y tíralas”.

Fruncí el ceño ligeramente. “Pero esas eran las flores favoritas de mi mamá…”

Serafina levantó la vista, un destello frío en sus ojos. “Marta, esta casa no necesita el olor de un velorio”. Marta hizo una mueca leve, a punto de interponerse, pero Serafina la interrumpió: “Tómate un descanso. Yo me encargo”.

El ama de llaves se dio la vuelta en silencio. Abracé el ramo contra mi pecho y salí al jardín. La brisa marina era fuerte, azotando mi falda. De pie en medio del césped, miré los pétalos blancos temblorosos en mis manos. A lo lejos, el camino de la bahía aún conservaba el tenue aroma del escape del coche. Incliné la cabeza, susurrando como para mí misma, “Lo siento, mami”. Luego dejé caer el ramo sobre el pasto. Los pétalos estallaron en el aire, esparciéndose salvajemente con el viento, pequeños fantasmas de la felicidad.

III. La Tensión del Cristal Roto

En las escaleras, Serafina observaba. Su rostro estaba casi inexpresivo, a excepción de sus ojos, oscuros, fríos y distantes. “Bien”, murmuró. “Ahora ve a lavar los platos”.

Regresé al interior, recogiendo una taza de la mesa. Mis manos temblaban, mis palmas cubiertas de sudor frío. Al pasar junto a Serafina, una fuerte ráfaga de viento sopló su cabello sobre su rostro. Instintivamente se giró. Nuestros ojos se encontraron un momento breve pero cargado. En los ojos de Serafina había algo parecido a una cautela tácita, una advertencia.

Apreté la taza con más fuerza, una sensación escalofriante extendiéndose hasta la punta de mis dedos. Serafina levantó la barbilla, soltando una risita ligera. “Hola. ¿Estás temblando o te preocupa que alguien pueda ver algo?” No respondí, solo bajé la cabeza y me apresuré hacia el fregadero. Los pasos de Serafina sonaron detrás de mí, lentos, constantes, como un reloj en cuenta regresiva.

Coloqué la taza en el fregadero. “¿No tengo miedo?” La voz de Serafina permaneció uniforme, pero la distancia entre nosotras era ahora solo un paso. “Todavía tienes esa foto, ¿verdad?”

Salté, girando. “Yo no sé de qué estás hablando”.

“No mientas”. Serafina bajó la voz, acercándose. “La vi. La foto de esa mujer. No la saques frente a mí nunca más”.

Apreté las manos, queriendo replicar, pero mi garganta se cerró. Solo sacudí la cabeza. Serafina se quedó mirando, su mirada congelando el aire. Luego, de repente, sonrió, una sonrisa perfectamente fabricada, falsa. “Bien, entonces, olvídala”. Se dio la vuelta y se alejó, dejando el pesado aroma de su perfume flotando en el aire.

Me quedé quieta, sintiendo como si algo dentro de mí se hubiera hecho trizas. Respiré hondo, conteniendo las lágrimas. Un momento después, Marta regresó a la cocina, viéndome aún de pie junto al fregadero, con los ojos enrojecidos. “Pequeña, mira, déjame terminar”.

Negué con la cabeza. “No, yo puedo hacerlo”. Lavé la última taza, secándola con una servilleta de tela. Afuera, el viento aullaba por las rendijas. Miré por la ventana, viendo a Serafina en el jardín hablando por teléfono, su voz rota por el viento, baja y rápida. Retrocedí lentamente, poniendo el trapo en el tendedero. El olor mezclado a sal de mar, tierra húmeda y perfume penetrante me oprimía el pecho.

Salí al jardín, donde los pétalos aún ensuciaban el pasto. Me arrodillé, recogiendo un solo pétalo intacto. Mi mano temblaba. El pétalo estaba mojado, pegándose a mi pequeña palma. Lo miré fijamente durante mucho tiempo, como si estuviera revisando un recuerdo. Luego guardé el pétalo en mi bolsillo, girando para volver adentro.

Detrás de mí, el clic de los tacones sonó de nuevo. Serafina había regresado, sus ojos encontrándose con mi mirada. Pero todo se detuvo por un instante. Me sobresalté, mi agarre se aflojó. La taza que sostenía se deslizó, impactando contra el piso de piedra. El sonido de los cristales haciéndose añicos se esparció por el jardín como una repentina grieta en el muro de silencio de la Casona Corrales.

Retrocedí, con el rostro pálido. Los pedazos de la taza yacían esparcidos sobre la piedra, reflejando la débil luz de la mañana tardía. “Lo siento”, susurré, con las manos fuertemente entrelazadas.

Serafina ladeó la cabeza, su mirada sopesando lástima contra desdén. Luego se rió, una risa delgada y aguda como el filo de una navaja. “Está bien, solo un accidente”. Se acercó, agachándose lentamente, recogiendo un fragmento en su mano, girándolo a la luz. “Pero sabes qué es lo increíble de las grietas como estas, Marisol? Que nunca sanan del todo”. Dejó caer el trozo de vidrio, el sonido pequeño y frío. “Ahora limpia. No dejes rastro”.

Me arrodillé, con las manos temblando mientras sostenía el trapo de limpieza. Cada vez que el vidrio tocaba la tela, me encogía, temiendo que me cortara la piel. Una lluvia ligera comenzó a caer sobre la bahía, el golpeteo en las ventanas mezclándose con mi respiración agitada en la cocina. Serafina pasó, dando deliberadamente un pequeño empujón a un plato de cerámica cerca del fregadero.

Un golpe seco, luego ¡crack! Otro sonido de rotura. Levanté la vista, horrorizada. “¡Yo no toqué eso!”

“Lo sé”, respondió Serafina. Luego se sentó a mi lado, sus ojos fijos en mi pequeño rostro sudoroso. “Te pareces tanto a tu madre. Torpe y débil”.

Me mordí el labio, luchando por no llorar, pero las lágrimas se derramaron de todos modos. Bajé la cabeza, recogiendo los pedazos, tratando de ocultar mis manos temblorosas.

“Anda, llora”, susurró Serafina. “No pares, no pares. Justo como tu madre, siempre buscando simpatía, y luego simplemente desvaneciéndose”. El comentario atravesó el aire como unas tijeras.

Me puse de pie, aferrándome al trapo de limpieza, y subí corriendo las escaleras. Mis pisadas resonaron en la madera, mezclándose con los primeros truenos afuera. En mi sala de dibujo, me desplomé en una silla, jadeando. El marco de la foto de mi madre aún estaba sobre la mesa, la pequeña vela parpadeando hasta apagarse. Hundí el rostro en mis brazos, mis hombros temblando por los sollozos.

IV. La Lección de Serafina

Abajo, Serafina se lavaba las manos en el fregadero, con la mirada perdida. La lluvia caía con más fuerza, golpeando el cristal de la ventana, desdibujando la imagen de la mujer afuera. La tarde transcurrió en silencio. No se intercambió ni una palabra más.

Por la noche, Lisandro hizo una videollamada. En la sala de estar, Serafina estaba sentada en un sillón, su vestido impecable, su cabello recogido en un moño ajustado, sus labios muy maquillados. Colocó el teléfono en un rincón suavemente iluminado con una estantería ordenada como telón de fondo. Cuando la pantalla se encendió, Lisandro apareció con un traje gris con varias banderas nacionales detrás de él.

“¿Me escuchan claro?”, su voz llegó a través del ruido de una sala de conferencias.

“Perfectamente”, Serafina sonrió ampliamente. “Marisol. Te ves cansado. ¿Ya comiste?”

“Aún no, reuniones sin parar. ¿Dónde está Marisol?”

“Está en su habitación”, dijo Serafina. Luego giró la cabeza. “Marisol, tu papá llama”.

Pequeños pasos sonaron. Bajé las escaleras, mi camisón ligeramente arrugado, mi cabello desordenado. Me detuve frente a la cámara, saludándolo suavemente. “Hola, papá”.

“Hola, cariño”, Lisandro sonrió, pero sus ojos seguían escaneando documentos frente a él. “Hola, hola. ¿Estás bien? ¿Tu madrastra te está cuidando bien?”

Miré de reojo a Serafina. La mujer estaba sentada justo a mi lado, su sonrisa amable, pero sus ojos fríos como el hielo. “Sí, lo estoy”.

Lisandro asintió, sin notar la rigidez en mi voz. “Qué bueno. Te enviaré un regalo probablemente la próxima semana. Tengo que volver a una reunión ahora. Recuerden cenar ambas”.

La pantalla se oscureció. “Adiós”.

La luz del teléfono se desvaneció, dejando la habitación bañada en el débil resplandor amarillo de las lámparas de pared. Serafina se quedó quieta por un momento, luego colocó lentamente el teléfono sobre la mesa. Sin palabras, sin sonrisa.

Retrocedí, con la intención de subir.

“Espera”, Serafina habló. Se levantó, caminando hacia mí, sus pasos tan ligeros que apenas eran audibles. Cuando llegó a mí, susurró, su voz casi un siseo. “Hoy acabas de aprender tu primera lección: saber cuándo hablar y cuándo callar”.

Tragué saliva con dificultad, bajando la cabeza. “Yo solo…”

“No necesitas explicar”. Serafina se giró, caminando hacia el mueble de licores. “Vete a la cama. No me hagas decirlo dos veces”.

Subí las escaleras en silencio. Los escalones de madera crujieron bajo mis pies descalzos.

Mi habitación era pequeña, ubicada en la esquina de la casa con vistas a los acantilados. El sonido de las olas rompiendo abajo resonaba. Corrí la cortina, mirando afuera, viendo solo la oscuridad y la lluvia cayendo como hilos de plata. Sostuve el portarretrato de mi madre contra mi pecho, acostada de lado. Las lágrimas se filtraron por las comisuras de mis ojos, empapando la almohada. El viejo aroma a cera de vela persistía en el aire, mezclándose con la humedad de la lluvia.

En el pasillo, la tenue luz amarilla se derramaba por la rendija debajo de la puerta. La sombra de Serafina se alargó en el suelo, permaneciendo inmóvil durante mucho, mucho tiempo. Contuve la respiración. No me atreví a moverme, solo cerré los ojos con fuerza, fingiendo estar dormida. La sombra se quedó un minuto, dos minutos, luego tres. Finalmente, la sombra se movió. La luz del pasillo se apagó. El sonido de los tacones se desvaneció, cada paso ligero, uniforme y escalofriantemente frío.

Abrí los ojos. Mi corazón latía con fuerza, mi respiración superficial. Me senté, mirando alrededor de la habitación. Todo estaba donde debía estar. La pequeña lámpara de noche aún estaba encendida.

V. La Desaparición y la Confrontación

La mañana en la Casona Corrales estaba cubierta por una capa delgada de niebla. Desperté con una sensación de vacío en el pecho. La habitación estaba tan silenciosa que podía escuchar claramente los restos de la lluvia de anoche goteando del alero. Una luz débil se filtró a través de las cortinas, iluminando mi escritorio, donde se suponía que estaba la foto de mi madre.

Nadie se había ido. Salté de la cama, tirando las sábanas a un lado, abriendo cajones, agachándome para mirar debajo del escritorio. Nada. Solo olor a humedad y polvo. Mi garganta se anudó. No puede ser.

Salí corriendo de la habitación, mis pies descalzos golpeando el suelo frío, mi corazón latiendo como un tambor.

En la cocina, Marta, el ama de llaves, estaba lavando los platos. Se sobresaltó cuando entré corriendo. “Marta, ¿viste la foto de mi mamá?”

Marta se giró, sus manos deteniéndose a mitad de camino en el fregadero. “¿Qué foto, cariño? ¿La que estaba en mi escritorio? ¡Alguien se la llevó! Desapareció anoche”. Mi voz temblaba.

Marta, la mujer mayor, evitó mi mirada. “Quizás la señora limpió la habitación. No sé”. Me quedé quieta, mi corazón hundiéndose. Un momento después, me di la vuelta y salí corriendo, dejando a Marta con una expresión dubitativa y temerosa.

En la sala de estar, Serafina estaba sentada junto a la ventana, sosteniendo una taza de té de porcelana, un manuscrito abierto reposando en su regazo. El aroma a té negro y perfume se mezclaba, dulce y pesado. Mis pasos resonaron desde el pasillo, luego se detuvieron en la puerta.

“Señora”, intenté tragar, “¿Vió la foto de mi mamá?”

Serafina no levantó la vista. “No hagas ruido, estoy leyendo”.

“¿La vio?”, di un paso más. “Desapareció”.

Solo entonces Serafina dejó su taza de té, su movimiento lento y escalofriante. Levantó la vista, sus ojos encontrándose directamente con los míos.

“La tiré”.

Me congelé. “¿El qué dijo?”

“Las cosas que se pudren no necesitan guardarse”. La voz de Serafina era uniforme, cada palabra cortando el aire.

Un sollozo ahogado escapó de mi garganta. Me di la vuelta y corrí hacia el armario de servicio, al final del pasillo. La puerta se abrió de golpe, liberando un olor rancio y húmedo. Me agaché, hurgando entre bolsas de plástico y trozos de papel hasta que encontré lo que buscaba.

La foto de mi madre. El marco de madera estaba partido a la mitad, el cristal destrozado. La foto en sí estaba arrugada, empapada, el rostro de mi madre casi borrado. Me arrodillé, levantando la foto con ambas manos, las lágrimas corriendo por mi rostro. Usé mi manga para limpiar cada esquina, limpiando hasta que el color comenzó a desprenderse, pero no podía parar.

El sonido de los zapatos hizo clic detrás de mí. Serafina estaba parada justo en el umbral, su sombra cubriéndome como un rastro largo y oscuro.

“Usted no tiene derecho a hacer eso”, me atraganté.

Serafina entró, se agachó y me arrebató violentamente la foto de las manos. “Esto solo te hace débil”.

Tiré hacia atrás por reflejo, pero mis manos eran pequeñas, me faltaba fuerza. La foto se me escapó del agarre, cayendo al suelo. “¡No!”, grité, abalanzándome hacia adelante, pero Serafina ya había puesto el pie.

El crujido seco del cristal rompiéndose resonó. “¡Para!”, grité, mis lágrimas mezclándose con los fragmentos bajo mis pies.

Serafina se agachó, hablando lo suficientemente fuerte para que yo la escuchara. “Tu madre fue débil y tú también lo eres”.

Por primera vez, la mirada en mis ojos cambió. Ya no había miedo ni temblor. Solo una cosa: furia.

“¡Eso no es verdad!”, grité, mi voz rasposa. Me abalancé hacia adelante, empujando a Serafina con fuerza. La mujer perdió el equilibrio, tropezando con la alfombra, su taza de té volando y derramando su contenido en el suelo.

Serafina me fulminó con la mirada, su cabello desordenado, su rostro rojo de ira. “¡Mocosa malcriada!” Agarró un jarrón de vidrio de un estante cercano y lo lanzó directamente hacia mí. El jarrón giró en el aire, la luz atrapando el cristal para formar un rastro afilado.

VI. El Chirrido y la Realización

En ese momento exacto en la Ciudad de México, Lisandro Corrales estaba sentado en una sala de conferencias en la embajada. Las luces fluorescentes se reflejaban en la larga mesa de madera. Su asistente le entregó un nuevo archivo y bajó la voz. “Señor, necesito confirmar, usted firmó la autorización de custodia para la señora del Valle, ¿correcto?”

Lisandro firmó casi por costumbre, pero su mano se detuvo a mitad del trazo. “Yo lo hice”, dijo.

“Sí, ella parece muy atenta”, dijo el asistente, sin notar su vacilación.

Lisandro miró el cristal de la ventana, su reflejo tenue en la luz blanca. “Sí, atenta”, respondió, pero su voz era lenta. Un silencio pesado. Recordó el rostro de su hija durante la llamada de anoche, sus ojos apartados de la pantalla, sus labios apretados. Una vaga inquietud se coló en su pecho.

“¿Se encuentra bien, señor?”, preguntó el asistente.

Lisandro no respondió. Lentamente, dejó su pluma, la silla crujiendo suavemente. “Necesito llamar a casa”.

De vuelta en la Casona Corrales, la escena era un caos. El jarrón se hizo añicos, fragmentos de vidrio lloviendo sobre el suelo, atrapándose en mi cabello. Jadeé, retrocediendo contra la pared, mis hombros temblando.

Serafina se puso de pie, caminando hacia mí, sus ojos ardiendo de rabia. “¿Crees que puedes enfrentarte a mí, eh?”

No respondí, solo le devolví la mirada con una expresión llena de desesperación. “¿Por qué me odia tanto?”

Serafina se detuvo, desconcertada por la pregunta. Por una breve fracción de segundo, su expresión vaciló, pero luego su voz se volvió más fría. “Porque cada vez que te miro, veo el pasado que quiero olvidar”.

“Ese pasado es mi mamá”, dije, mi voz tenue pero clara.

Serafina soltó una risa seca, corta y venenosa. “Sí, exacto. Y yo acabo de limpiar todo eso”. Se dio la vuelta, saliendo del armario de servicio, su perfume pesado persistiendo en el aire, asfixiante.

Me arrodillé, recogiendo los fragmentos de vidrio restantes. Mi mano estaba raspada, apareciendo pequeñas gotas de líquido rojizo. Ya no lloré. Solo sostuve la esquina aún intacta de la foto, donde mi madre sonreía débilmente, y la presioné contra mi pecho.

Ciudad de México. Lisandro estaba esperando la señal de conexión. La pantalla mostraba las palabras: Llamando. Sostuvo el teléfono, sus dedos apretados. Afuera, la lluvia también caía con fuerza. El olor a café y papel impreso se mezclaban en el aire.

La llamada no fue contestada. Intentó de nuevo. Una segunda vez. Aún silencio.

El asistente se acercó, hablando suavemente. “Señor, la próxima reunión está a punto de comenzar”.

“Posponla”.

“Pero, señor…”

“Dije que la pospongas”. Su voz era áspera, diferente a su tono habitual.

En la pantalla, el icono de llamada seguía girando. Cerró los ojos. Una imagen de su pequeña hija sentada en la mesa del desayuno, surgiendo en su mente: silenciosa, viendo a su padre irse. Un crujido suave resonó en su memoria. Abrió los ojos.

“Señor Corrales”, llamó alguien.

Lisandro se sobresaltó ligeramente, volviéndose. “Mis disculpas, necesito ausentarme un momento”. Ya había salido de la habitación antes de que la persona pudiera terminar. En el pasillo, se detuvo, apoyándose contra la pared. Su corazón seguía latiendo con fuerza. Intentó llamar de nuevo. Una segunda vez, una tercera, y luego una cuarta. Aún sin respuesta. Cada vez que la llamada caía en silencio, su pecho se tensaba aún más.

Mientras tanto, en la Casona Corrales, la lluvia había cesado, dejando una atmósfera pesada. El cielo era de un gris apagado, y la niebla aún persistía en los pinos. Adentro, la casa fue tragada por el silencio.

Yo estaba acurrucada en el pequeño trastero en el sótano, donde se guardaban cajas viejas polvorientas y cajas de vino. La única luz venía de una pequeña rendija en la puerta, proyectando un delgado rayo. Sostuve el fragmento de la foto de mi madre, el resto destrozado, presionándolo fuertemente contra mi pecho.

Afuera, el clic de los tacones resonó por el pasillo. Serafina caminaba de un lado a otro, el teléfono de Lisandro en la mano. Miró la pantalla, que aún estaba iluminada: la quinta llamada entrante. Y casualmente presionó el botón de silencio, tirando el dispositivo sobre una mesa. El seco golpeteo hizo que el ama de llaves cercana se encogiera.

Serafina se dio la vuelta. “Nadie dice una palabra de esto, ¿entendido?”

Marta inclinó la cabeza. “Sí, señora”.

“Y si alguien pregunta, solo digan que todo está bien. La niña está dormida, ¿claro?”

“Sí, clarísimo, señora”. La puerta se cerró de golpe, dejando a las dos amas de llaves intercambiando miradas temerosas.

VII. El Dibujo y la Promesa

Lisandro regresó a su estudio. La llovizna empañaba el cristal de la ventana. Colocó su teléfono en el escritorio, presionando ambas manos contra su frente, tomando un largo aliento. Una sensación de presentimiento se extendió por él, como si algo lo estuviera esperando al otro lado del océano.

“Amiga, arregle el vuelo de regreso a Ámbar lo antes posible”, le dijo a su asistente.

“¿A primera hora de mañana?”

“No, esta noche”.

“Pero usted tiene su agenda…”

“Cancélala toda”. Su voz era urgente, aguda, diferente a su tono habitual. “Me voy a casa”.

En la casona, la noche cayó rápidamente. Serafina estaba sentada junto a la ventana de la sala de estar, sosteniendo una copa de vino tinto. La luz resaltando su rostro frío. Hojeaba páginas del manuscrito, pero no podía absorber las palabras. Sus ojos ocasionalmente se dirigían a las escaleras, donde las luces estaban apagadas. Ella sabía dónde estaba. Había cerrado la puerta del trastero con llave.

“Solo por unas horas”, se dijo Serafina, “para que la niña aprenda lo que significa el silencio”. Tomó otro sorbo de vino, el olor a alcohol cálido y agudo por su garganta. Lisandro nunca entenderá completamente a esa niña, murmuró, mirando hacia la bahía de Ámbar. Porque nunca has mirado de verdad a nadie.

En el trastero, yo estaba sentada en el suelo frío. Mis pies descalzos estaban polvorientos, mis rodillas pegadas al pecho. El viento silbaba por la rendija de la puerta, colándose en pequeñas corrientes. Cada vez que el viento soplaba, me estremecía.

Junto a mí, había una caja de cartón vieja. Saqué un trozo de papel y un lápiz sin punta. En la luz débil, comencé a dibujar el rostro de mi madre, las líneas temblorosas, distorsionadas, pero cada trazo cuidadoso, como si temiera equivocarme con la única imagen que quedaba en mi memoria.

Cuando llegué a los ojos, me detuve. Ya no podía recordarlos claramente. Mi madre tenía una sonrisa amable, pero ¿y sus ojos? ¿Tristes o bondadosos? Me esforcé por recordar, pero cuanto más intentaba, más tenue se volvía la imagen.

Una lágrima cayó sobre el papel, borrando la mitad del rostro. “Lo siento, mami”, susurré. “Sal. Me aferraré a ti. Lo prometo”.

En el pasillo, el sonido metálico de una cerradura haciendo clic resonó. Me sobresalté, corriendo a intentar el pomo de la puerta. No se movía.

“Sal”, la voz de Serafina se filtró, suave pero fría. “Marisol, si te disculpas, te perdono”.

Retrocedí, apoyándome contra la pared. Me mordí el labio hasta que supo a líquido rojizo.

VIII. La Llegada y el Amanecer

El tiempo se arrastró, medido solo por el latido de mi corazón y los sonidos distantes de la noche. Me había acurrucado bajo una manta vieja, abrazando mi promesa a mi madre y el fragmento de la foto, la única verdad que quedaba.

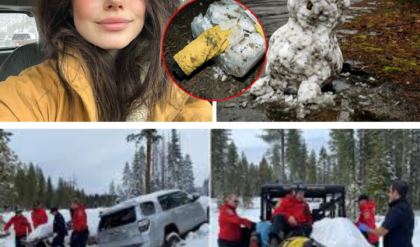

De repente, un sonido que no pertenecía: el chirrido de un vehículo que se detenía bruscamente frente al portón. No era el suave zumbido del coche de papá saliendo. Era brusco, urgente.

Y luego, el sonido apresurado de pisadas subiendo las escaleras, no el elegante clic de Serafina. Eran pesadas, firmes, aceleradas. Eran los zapatos de Lisandro.

Escuché un grito ahogado de Serafina. “¿Lisandro? ¿Qué haces aquí? ¡Creí que estabas en México!”

“¿Dónde está Marisol, Serafina?” La voz de papá era un trueno, llena de una rabia helada que nunca le había escuchado. El sonido de algo pesado golpeando la pared, probablemente Lisandro arrojando su portafolio.

“Está en su habitación, durmiendo. No te preocupes por ella, cariño, solo fue un pequeño malentendido. Ella es… dramática”. La voz de Serafina era rápida, nerviosa, desmoronándose bajo la presión.

“¡No mientas!” Un estruendo, como una puerta siendo golpeada o pateada. “¿Por qué no contestaste el teléfono? ¡Llamé cinco veces!”

“Se me olvidó, Lisandro, lo silencié… Necesitaba un momento de paz…”

El silencio se instaló, un silencio más peligroso que cualquier grito. Podía oír mi corazón latiendo en mis oídos.

De repente, pasos rápidos se detuvieron justo afuera del trastero. Escuché a mi padre jadear. “¿Qué es este olor a humedad?” Luego, la manija de la puerta fue forzada, golpeada, y finalmente, la llave giró.

La luz del pasillo irrumpió, cegándome.

“¡Marisol!”

Me encogí, cubriéndome los ojos, pero ya había levantado el fragmento de la foto. Lisandro estaba allí, su traje arrugado, su cabello revuelto, sus ojos, por primera vez, totalmente enfocados en mí.

“Papá…” Mi voz era apenas un susurro.

Él se arrodilló, empujando la puerta del trastero. Su cuerpo rígido, su rostro pálido. Me vio sentada entre el polvo, con mi mano herida y el rostro de mi madre borrado. Su mirada se desvió más allá de mí, hacia la sala de estar, donde la luz de la mañana, ahora pálida, comenzaba a asomarse. Podía escuchar el sonido de Marta sollozando, y la voz de Serafina, ahora histérica, murmurando excusas.

Lisandro extendió la mano, y por un momento, pensé que me iba a regañar por ensuciarme. En cambio, su gran mano tomó suavemente mi brazo, sus dedos temblando ligeramente. Me levantó y me sacó del trastero.

“Quédate aquí”, me dijo, su voz tranquila, peligrosamente tranquila. Me sentó en la silla más cercana y se dirigió a Serafina.

“Te vas”, dijo Lisandro, sin rodeos. Su voz ahora no era la de un diplomático, sino la de un hombre roto que finalmente había visto la grieta irreparable en su vida. “Ahora. No toques nada. Quiero que recojas tus cosas y salgas de esta casa antes del mediodía. Y no vuelvas a pisar la bahía de Ámbar. Te enviaré un cheque y los documentos del divorcio. Olvídate de la custodia. Olvídate de todo. Te has deshecho del pasado, Serafina. Ahora me estoy deshaciendo de ti”.

Serafina intentó protestar, su voz volviéndose aguda y furiosa, pero Lisandro la cortó con una mirada, una que le decía que el hombre con el que se había casado, el frío y distante Corrales, había muerto en el trastero.

Me quedé allí, sentada, sintiendo el aire cambiar, el perfume pesado de Serafina comenzando a desvanecerse. Lisandro regresó a mí. Me abrazó, por primera vez en meses, y su abrazo fue incómodo, torpe, pero real. Sentí su hombro temblar.

“Lo siento, Marisol”, susurró. “Lo siento mucho. Fui ciego. Te fallé”.

Saqué el fragmento de la foto de mi madre de mi mano. Estaba húmedo y arrugado. Se lo mostré. “Ella dijo que solo me hacía débil”, le dije.

Lisandro tomó el fragmento, lo examinó, luego me miró a los ojos. Eran tristes, pero también llenos de una nueva bondad. “No, cariño. Ella te hace fuerte, porque te recuerda lo que es el amor de verdad”.

Me quedé dormida en el hombro de mi padre, y cuando desperté, el sol por fin había roto la niebla de la bahía de Ámbar. Serafina se había ido.

La Casona Corrales estaba en silencio, pero esta vez, no era un silencio frío. Era un silencio de paz, como el que sigue a una tormenta.

IX. Epílogo: La Promesa Cumplida

Pasaron semanas. Lisandro no volvió a hablar de su trabajo en el extranjero. Renunció a la diplomacia, o al menos a la parte que lo mantenía lejos de mí. Pasaba los días conmigo. Me ayudó a limpiar los fragmentos de vidrio, no en el fregadero, sino conmigo, recogiendo cada pieza con cuidado. Luego, esa misma tarde, salimos juntos al jardín.

Recogimos todas las margaritas que Serafina había tirado. Eran pequeñas, un poco marchitas, pero hermosas. Las plantamos juntas bajo la ventana de mi habitación, donde la niebla y el sol podían tocarlas.

“Vamos a honrar a tu madre, Marisol”, me dijo. “Y vamos a aprender a vivir con esa grieta. No se va a sanar, pero podemos llenarla de flores”.

El portarretrato de mi madre nunca fue reemplazado, ni siquiera el fragmento. En su lugar, Lisandro me compró un cuaderno de dibujo y un juego de lápices de colores.

“Dibuja a tu madre cada día”, me dijo. “Dibuja sus ojos, su sonrisa. No la olvides. Y así, siempre estará aquí”.

Y así lo hice. Mi madre no era solo una foto borrada, era el brillo de la nueva luz del sol sobre las margaritas, el sonido del mar volviendo a la calma, la nueva promesa de un padre que finalmente había vuelto a mirar.

La Casona Corrales siempre tendría sus ecos, pero ahora, el eco más fuerte era el de mi propio corazón latiendo, ya no de miedo, sino de esperanza.