En el pequeño pueblo de Alborada, el sol no solo cocía la tierra, sino también las reputaciones. Era un lugar de valles secos y mentes estrechas, donde el valor de una mujer se medía por la cantidad de hijos varones que podía darle a su marido. Bajo esta ley no escrita, Isabela Ramos, a sus veintidós años, era menos que nada.

Era una carga. Una boca inútil que alimentar. Una vergüenza.

La palabra que la definía se susurraba en el mercado, entre los sacos de ajo y cebolla: baog. Estéril. Tierra seca.

Isabela sentía las miradas como pequeñas piedras afiladas en su nuca. Veía a las mujeres santiguarse cuando pasaba, susurrando sobre la “pobre viuda Ramos”. Veía a los hombres en la cantina observarla con una mezcla de lástima y desprecio. Una mujer joven, sí, pero rota. Inservible.

Lo más doloroso era el silencio en su propia casa. Su madre, Elodia, una mujer endurecida por la decepción, rara vez le hablaba. En su lugar, la castigaba con un silencio de desaprobación que era más ruidoso que cualquier grito. Cada mañana, cuando Elodia servía el desayuno, el plato de Isabela parecía un acto de caridad forzada.

El contraste era su hermana mayor, Catalina. Ella era la prueba viviente del éxito. Catalina se había casado con el hijo del panadero, un hombre próspero de manos suaves, y ya le había dado dos nietos varones. Dos niños sanos que corrían por la plaza, la prueba ambulante de la “valía” de Catalina como mujer.

Isabela, en cambio, solo traía vergüenza.

Había sido viuda durante tres años. Su matrimonio fue breve, una memoria borrosa de un joven agricultor llamado David, a quien apenas tuvo tiempo de conocer. Se casaron jóvenes, a los dieciocho, y un año después, una fiebre repentina se lo llevó, dejándola sola en una casa silenciosa.

Un año. Un año entero de matrimonio, y su vientre había permanecido vacío.

Ser viuda en Alborada era una desgracia. Ser una viuda sin hijos era una maldición.

Poco después de la muerte de David, su madre la había arrastrado al viejo médico del pueblo, un hombre con manos temblorosas y creencias ancladas en un siglo anterior. Él la había examinado brevemente, le había hecho preguntas superficiales y luego había dictado su sentencia, una lápida grabada en su vida mientras aún respiraba.

“Lo siento, Elodia”, dijo el médico, limpiándose las gafas. “Es la voluntad de Dios. Hay mujeres que, simplemente, no están hechas para dar frutos”.

“Tierra seca”. El diagnóstico del médico se convirtió en el evangelio del pueblo.

Desde ese día, su padre, Ricardo Ramos, un hombre de hombros caídos y una vida definida por las deudas, dejó de verla como una hija. Se convirtió en un lastre financiero. Una parcela de tierra que ocupaba espacio pero no producía cosecha.

La situación de la familia era desesperada. La cosecha de maíz de ese año se había perdido por una plaga. Ramiro, el prestamista local, un hombre con una sonrisa resbaladiza y ojos muertos, había dejado de aceptar promesas. La soga de la deuda se apretaba alrededor del cuello de Ricardo.

Y la única “posesión” que le quedaba para negociar era su hija inútil.

La decisión se tomó en una noche calurosa y sin estrellas, durante una cena de arroz seco y tensión. El aire en la pequeña casa era espeso, casi irrespirable.

Ricardo carraspeó, un sonido áspero que hizo que Isabela levantara la vista del plato que apenas había tocado. Él no la miró. Fijó sus ojos en una grieta en la pared de yeso.

“Marco, el hombre de la montaña… ha hecho una oferta”, dijo, su voz apenas un murmullo.

Isabela sintió que el arroz se convertía en arena en su boca. ¿Marco? ¿El ermitaño?

“Necesita a alguien que cuide su cabaña”, continuó Ricardo, hablando más rápido, como para quitarse las palabras de encima. “Alguien que cocine, que limpie. Una compañía”.

Hizo una pausa y finalmente se atrevió a mirarla, con una mirada que era una mezcla de vergüenza y alivio cruel. “No está buscando hijos. No quiere una esposa, en realidad. Sabe de tu… condición. Es perfecto”.

Isabela se quedó paralizada. Su mente no podía procesar las palabras. ¿Una oferta? ¿Como si fuera un caballo viejo o un saco de grano?

Su madre, Elodia, ni siquiera parpadeó. Dejó la cuchara a un lado. “Es un viudo”, dijo, su voz práctica. “Su esposa y su hijo murieron en el parto, hace muchos años. Está solo. Es un buen arreglo, Ricardo. Acepta”.

Esa noche, Isabela se quedó en su pequeño catre, mirando la luna a través de la ventana rota. Sintió cómo su destino se cerraba a su alrededor, una red de la que no podía escapar. No sabía si la estaban sentenciando a muerte o dándole una nueva vida, pero ambas opciones se sentían igual de oscuras.

Al amanecer, su madre le entregó un pequeño bulto de tela con sus pocas pertenencias. “Pórtate bien”, le dijo, sin un toque de afecto. “Y dale las gracias a Marco por aceptarte”.

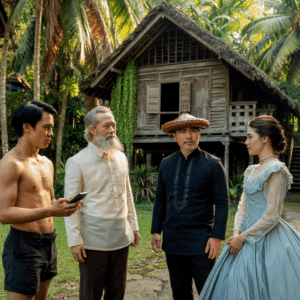

El hombre, Marco, la estaba esperando al pie del sendero de la montaña. Era exactamente como lo describían en el pueblo: un fantasma. Era alto, pero de una manera que parecía encorvada por el peso del mundo. Su barba era espesa y descuidada, y sus ojos, profundos y oscuros, no mostraban nada. Ni amabilidad, ni crueldad. Solo vacío.

No la saludó. Simplemente asintió hacia la montaña, indicando que debían irse.

Isabela le dio una última mirada a Alborada. Vio a su hermana Catalina en el porche de la panadería, meciendo a su hijo. Vio a su padre, ya caminando en dirección a la cantina de Ramiro, probablemente con el dinero de la “venta” en el bolsillo.

Se dio la vuelta y siguió al hombre silencioso hacia las nubes.

El viaje fue brutal. Seis horas de ascenso por un sendero de cabras que ponía a prueba sus piernas. El aire polvoriento y caliente del valle dio paso a un aire fino, fresco y con olor a pino. Marco caminaba delante, sin detenerse, sin mirar atrás.

Cuando finalmente llegaron, Isabela estaba sin aliento. La cabaña estaba enclavada en una pequeña meseta, rodeada de picos imponentes. Era simple, construida con troncos oscuros, pero era sólida. Un hilo de humo salía de la chimenea de piedra.

El silencio era absoluto. No había gallos, ni carretas, ni susurros. Solo el sonido del viento.

“Entra”, dijo Marco. Fueron las primeras palabras que le dirigió.

El interior estaba limpio, pero estéril. Olía a ceniza fría y a una soledad profunda. Era la casa de un hombre que no vivía; simplemente existía. En una repisa sobre la chimenea, había un solo objeto: un pequeño caballo de madera tallada, cubierto de polvo.

Marco señaló una pequeña habitación lateral, apenas más grande que un armario, con un catre. “Tú duermes aquí”.

Señaló la cocina. “La comida está en la despensa. El huerto está detrás”.

Señaló su propia habitación, al fondo. “No entres ahí”.

Y con eso, tomó su hacha y salió. El sonido rítmico de la madera partiéndose comenzó a llenar el aire.

Isabela se quedó sola en medio de la cabaña. Por primera vez en su vida, nadie la estaba mirando. Nadie la estaba juzgando. El miedo seguía allí, pero estaba mezclado con una extraña y nueva sensación: la nada.

El “trato” con el hombre de la montaña era exactamente como su padre lo había descrito. Ella era una sirvienta. Una cuidadora. Una presencia silenciosa para llenar una casa vacía.

Los primeros días fueron un ballet mudo. Isabela se despertaba antes del amanecer. Preparaba café. El olor llenaba la cabaña. Encontró el huerto, sorprendentemente bien cuidado. Recogió patatas, zanahorias y hierbas. Cuando Marco regresó al atardecer, cubierto de sudor y serrín, encontró un guiso caliente burbujeando sobre el fuego y pan fresco horneado en el pequeño horno de leña.

Se sentaron en la mesa de madera tosca. Comieron en silencio.

Isabela observó al hombre. Era un fantasma, sí, pero sus manos eran fuertes. Sus movimientos eran deliberados. Vio la forma en que cerraba los ojos cuando probó el estofado, como si recordara algo de hace mucho tiempo.

“Gracias”, murmuró él, sin levantar la vista.

Eran las únicas palabras que intercambiaron.

El segundo día, ella limpió. Barrió la esterilidad. Desempolvó la repisa y, con cuidado, limpió el pequeño caballo de madera.

El tercer día, llovió. Una tormenta fría y repentina que los atrapó a ambos dentro de la pequeña cabaña. El sonido del viento aullando y la lluvia golpeando el techo era ensordecedor.

Marco se sentó frente al fuego, mirando las llamas, su rostro tenso. Isabela se sentó en su rincón, cosiendo un desgarro en su propia ropa.

El silencio se estiró, lleno por el caos exterior.

“¿Por qué lo mirabas?”, dijo él de repente, su voz sobresaltándola.

“¿Qué?”.

“El caballo. Ayer. Lo estabas mirando”.

“Es… es bonito”, susurró Isabela.

Marco no dijo nada durante mucho tiempo. El fuego crepitaba. “Era de mi hijo”, dijo finalmente, su voz tan baja que ella apenas pudo oírla. “Leo. Murió. Con su madre”.

Isabela dejó la costura.

“Hace cinco años”, continuó, como si hablara con el fuego. “Ella estaba dando a luz. Aquí. Sola. Una tormenta, como esta. No pude bajar la montaña a tiempo para buscar ayuda. Cuando regresé… se habían ido. Ambos”.

El dolor en su voz era tan crudo, tan desnudo, que Isabela sintió que sus propios ojos se llenaban de lágrimas.

“Vine aquí para estar solo”, murmuró él. “Para esperar”.

Isabela, viendo a este hombre roto, sintió una oleada de conexión. “El pueblo dice que soy ‘tierra seca'”, dijo ella en voz baja. “Mi familia me vendió. Creen que soy inútil. Una maldición”.

Marco finalmente se giró. La miró. Realmente la miró por primera vez. Vio el dolor en sus ojos, un dolor que reflejaba el suyo.

“El pueblo está lleno de tontos”, dijo él. “Y tu familia… son crueles”.

Esa noche, el frío era intenso. El fuego luchaba contra las corrientes de aire. Se sentaron uno al lado del otro, compartiendo una manta gruesa, sin hablar, solo escuchando la tormenta.

Él le tocó la mano. Un toque simple, piel contra piel. No fue un acto de deseo. Fue un gesto de pura y desesperada necesidad humana. Dos almas náufragas aferrándose a la misma madera en un océano helado.

Fue tierno, vacilante, y en la oscuridad de la cabaña, rodeados por el rugido del mundo, encontraron un momento de paz.

En las semanas que siguieron, algo cambió. El silencio de la cabaña ya no era vacío; era cómodo.

Comenzaron a hablar. Ella le contaba sobre su primer marido, él sobre su esposa. Descubrieron que compartían un amor por las historias antiguas. Él le leía en voz alta por la noche, de un libro de poesía que había pertenecido a su esposa.

Isabela comenzó a sanar. El aire puro de la montaña, el trabajo físico en el huerto y, sobre todo, la ausencia de juicio, obraron maravillas. El color volvió a sus mejillas. La tensión desapareció de sus hombros. Incluso comenzó a tararear mientras cocinaba.

Y entonces, dos meses después de su llegada, el mundo se inclinó sobre su eje.

Fue una mañana. Estaba recogiendo huevos en el pequeño gallinero cuando la náusea la golpeó con tanta fuerza que tuvo que arrodillarse. Vomitó en la tierra.

Lo atribuyó al desayuno. Pero sucedió de nuevo al día siguiente. Y al siguiente.

Una sensación extraña, un zumbido de terror y asombro, comenzó a crecer en ella. Sus ciclos, siempre erráticos por el estrés y la mala alimentación en Alborada, se habían detenido.

No. No podía ser.

Era imposible.

Ella era estéril. Era tierra seca. El médico lo había dicho. Su madre lo sabía. ¡Todo el pueblo lo sabía!

Pero su cuerpo le estaba contando una historia diferente.

Pasaron otras tres semanas. El terror se convirtió en una certeza innegable. Estaba embarazada.

Se escondió en el bosque y lloró. Lloró de alegría, un sentimiento tan abrumador que la dejó sin aliento. Y lloró de miedo.

¿Cómo se lo diría a Marco? El hombre cuya esposa e hijo habían muerto en el parto. ¿Pensaría que ella era una trampa? ¿Pensaría que era una mentira? ¿La echaría? ¿Creería que era otra maldición, destinada a morir como su primera esposa?

Esa noche, lo esperó junto al fuego. Sus manos temblaban tanto que no podía coser.

Cuando él entró, supo de inmediato que algo estaba mal. “¿Qué pasa, Isabela? Estás pálida”.

“Marco”, dijo, su voz apenas un susurro. “Yo… no sé cómo decir esto. Por favor, no te enfades”.

“¿Enfadarme? ¿Por qué?”.

“Yo… creo… estoy embarazada”.

El hacha que él llevaba en la mano cayó al suelo con un golpe sordo.

El rostro de Marco pasó del bronceado al blanco cera. Retrocedió un paso, sus ojos fijos en el vientre de ella, sus manos levantadas como para protegerse de un golpe.

“No”, susurró él. “No. No. No otra vez”.

“¡Marco, lo siento!”, lloró ella, pensando que él estaba reviviendo su trauma. “¡No sé cómo! ¡Se suponía que yo era estéril! ¡Lo siento!”.

Él la miró fijamente, su rostro una máscara de terror. Y entonces, hizo algo que ella no esperaba. Se rio.

Fue un sonido oxidado, roto, que se convirtió en un sollozo. Se arrodilló frente a ella, sus hombros temblando.

“Estéril”, susurró él, su voz ahogada. “¿Eso te dijeron? ¿Eso te dijo ese pueblo venenoso?”.

La miró, y en sus ojos oscuros, por primera vez, no había dolor. Había un asombro reverente.

“Isabela”, dijo, su voz temblando. “Nunca estuviste rota. Solo estabas… envenenada por ellos”.

Puso su mano callosa sobre el vientre de ella. “Mi esposa… mi esposa murió porque yo no estaba aquí. Porque intenté salvarla y fallé. Pero tú…”.

La miró. “Tú no estás sola. Yo estoy aquí. Esta vez, estoy aquí”.

Se aferró a ella, su rostro presionado contra su estómago, y lloró por la familia que había perdido, y por la que milagrosamente acababa de encontrar.

Nueve meses después, Isabela dio a luz a un niño sano, un niño ruidoso con los ojos oscuros de su padre. Marco estuvo a su lado, sosteniendo su mano, llorando de alivio y alegría.

El invierno siguiente, necesitaron suministros. La nieve era profunda. Marco bajó solo, por primera vez en casi un año.

Entró en el mercado de Alborada. El pueblo se quedó en silencio. El “fantasma” de la montaña había regresado.

“¿Qué quieres?”, preguntó el tendero, nervioso.

“Harina, sal, azúcar”, dijo Marco. Y luego añadió, con una sonrisa lenta. “Y pañales. Los más pequeños que tengas”.

La noticia se extendió por Alborada como un incendio.

La “tierra seca”. La “mujer estéril”. Tenía un hijo.

Catalina oyó la noticia en la panadería y dejó caer una bandeja de pan. Elodia y Ricardo oyeron la noticia en su casa silenciosa. Se miraron el uno al otro, sus rostros una mezcla de incredulidad y una profunda y amarga vergüenza. El trato que habían hecho, la hija que habían vendido, había florecido lejos de ellos.

Marco pagó sus suministros y salió a la calle. Vio a Ramiro, el prestamista, mirándolo desde la cantina. Marco simplemente asintió, subió a su mula y comenzó el ascenso.

De vuelta en la cabaña, Isabela lo esperaba en la puerta, sosteniendo a su hijo.

“¿Cómo estuvo?”, preguntó ella.

“Silencioso”, dijo Marco, besándola. “Creo que finalmente entendieron”.

Miraron el valle. Abajo, el pueblo de Alborada parecía pequeño, gris e insignificante. Aquí arriba, en la montaña, en el aire limpio, la vida que todos habían dicho que era imposible estaba prosperando.