La Casa del Silencio Roto

La Casa del Silencio Roto

Rafael, a sus ocho años, había aprendido que las paredes de su propia casa no eran más que testigos mudos de su dolor. Su pequeño mundo, antes lleno de los colores vibrantes del amor de su madre, se había tornado gris desde que Elena, su madrastra, cruzó el umbral. No era un hogar, era un campo minado emocional donde cada paso, cada palabra, y cada lágrima de Rafa estaban sujetos al juicio y al castigo.

La crueldad de Elena no era un estallido, sino una constante, una humedad fría que calaba los huesos. Era la mirada de desprecio al servirle la cena, el tirón brusco al vestirlo, los comentarios hirientes sobre su parecido con su madre biológica, un fantasma que Elena odiaba con una intensidad desmedida. El padre de Rafa, Javier, un hombre honesto pero débil, había optado por la cobarde paz del silencio. Se había vuelto ciego, sordo y mudo ante el sufrimiento de su hijo, eligiendo creer la versión de Elena de que Rafa era un niño “difícil”, “mentiroso” o “terco.”

La comunidad de vecinos sabía que algo andaba mal, como siempre pasa. Los gritos amortiguados, el llanto repentino que se cortaba de golpe, la forma en que Rafa bajaba la mirada en la calle, con moretones que siempre parecían ser culpa de “una caída tonta.” Pero, ¿quién se atreve a intervenir en los asuntos de una familia? El miedo a las represalias, la incomodidad de la intromisión, y la creencia ingenua de que “el padre lo resolverá” crearon un muro invisible alrededor de la miseria de Rafa.

El Punto de No Retorno

La tarde de aquel martes se sintió diferente, cargada de una electricidad densa y opresiva, como un cielo a punto de romperse. La chispa fue trivial, como siempre: Rafa había olvidado una tarea en el colegio. Una simple hoja de papel. Cuando Elena lo descubrió, la calma tensa que siempre precedía a sus explosiones se rompió en mil pedazos.

La bronca comenzó con la palabra y la humillación, la herramienta favorita de Elena. Pero esa tarde, su furia escaló a un nivel que ni siquiera el pequeño Rafa había experimentado. Los golpes, que antes eran empujones fuertes o pellizcos ocultos bajo la ropa, se convirtieron en una paliza abierta, sin tregua, sin misericordia. Elena usó la correa de cuero de Javier, la que este usaba para el trabajo. Cada impacto era un alarido mudo del niño, que solo atinaba a acurrucarse en el suelo, protegiéndose la cabeza y deseando desaparecer.

“¡Eres igual que tu madre! ¡Una inútil, una carga!” gritaba ella, mientras la furia le distorsionaba el rostro, convirtiéndolo en algo irreconociblemente monstruoso. El dolor físico era horrible, pero el dolor de alma que le provocaban las palabras de su madrastra era lo que lo destrozaba.

Javier no estaba en casa. Había salido a un encargo de último minuto, lo que había dado a Elena la libertad de liberar su veneno sin testigos directos. Cuando Elena terminó, exhausta y con el pulso agitado por la adrenalina, dejó a Rafa tirado en el suelo de su habitación, con un hilo de sangre en el labio y el alma hecha trizas. Ella cerró la puerta con llave y bajó a la sala, sintiendo una mezcla perversa de culpa y satisfacción, convencida de que su “lección” había sido efectiva.

La Sombra de la Noche y la Inexplicable Ruptura

La noche cayó como un manto oscuro sobre la casa. Rafa yacía en su cama, con el cuerpo dolorido, pero con los ojos abiertos. La luna llena iluminaba su rostro magullado. En su silencio, no había odio, solo un profundo e infinito anhelo de justicia, de que alguien viera, de que su dolor sirviera para algo.

Mientras tanto, abajo, Elena se sentó a esperar a Javier. Intentó disimular, preparando el escenario para contar su versión de los hechos: que Rafa había tenido un berrinche terrible, que había roto un plato, que se había “caído” en su rabia.

Javier llegó tarde. Entró cansado, sin ganas de discutir. Pero antes de que Elena pudiera abrir la boca, un detalle heló su sangre. En la pared de la sala, justo encima del sofá donde se sentaba Javier, faltaba el cuadro de la boda de Elena y Javier. Era un retrato caro, enmarcado con un pesado marco dorado. Era el símbolo de su unión, de su triunfo sobre la exmujer de Javier. Elena sintió un escalofrío.

“¿Y el cuadro?” preguntó Javier, con una voz extrañamente calmada.

“¿Qué cuadro? Ah, Rafa lo rompió, ya sabes cómo es. Estaba furioso,” mintió Elena, sin pestañear.

Pero Javier no le hizo caso. Se dirigió directamente a la cocina, sin quitarse la chaqueta. Volvió con un sobre de papel manila en la mano, un sobre grueso y sellado.

“Me he pasado por la ferretería,” dijo Javier, con un tono neutro que aterrorizó a Elena. “Y de paso, pasé por la casa de Marta,” Marta era una vecina que había presenciado más de un incidente. “Me dio esto. Dijo que si lo abrías tú, lo negarías, pero que si lo abría yo, por fin vería la verdad que no quise ver.”

El Precio de la Maldad

Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Intentó arrebatarle el sobre, pero Javier la detuvo con un movimiento firme. Sus ojos, que siempre habían sido dóciles y llenos de cansancio, ahora ardían con una luz fría, inquebrantable.

Javier rasgó el sobre. Dentro había una memoria USB. En silencio, Javier la conectó al televisor.

Lo que se reprodujo en la pantalla no fue una prueba de que Rafa había roto un plato, sino un escalofriante documental de la crueldad. Marta, la vecina, había instalado una pequeña cámara oculta, dirigida hacia el jardín trasero y una ventana abierta, semanas atrás, sospechando de los ruidos constantes. El video no capturaba solo audio, sino imágenes claras de Elena, en días distintos, insultando, empujando y, finalmente, la paliza completa de esa misma tarde. El sonido del cuero golpeando el cuerpo del niño era gutural, brutal.

Javier no dijo nada. Se quedó allí, de pie, viendo el rostro demacrado de su hijo en la pantalla, viendo cómo su esposa, la mujer que había jurado amar, se convertía en un verdugo despiadado. La escena duró varios minutos, pero a Elena le pareció una eternidad, el juicio final proyectado en su propia sala.

Cuando el video terminó, Javier se dirigió a Elena, pero no para gritarle.

“Hoy he despertado,” dijo Javier, su voz rota por la vergüenza y el dolor. “No eres mi esposa. Eres un monstruo. Y yo, por mi silencio, soy tu cómplice.”

La reacción de Elena fue de furia descontrolada, intentando minimizar, culpar a Rafa, culpar a la vecina, culpar al destino. Pero Javier la cortó.

“Guarda silencio,” ordenó Javier, por primera vez, con una autoridad que nunca había tenido. “Ya he llamado a la policía y a Servicios Sociales. Esta noche vas a pagar por cada golpe, por cada lágrima y por cada palabra que le has quitado a mi hijo. Pero lo más importante,” continuó, con una voz que temblaba de dolor, “ya no hay hogar, Elena. Ya no hay marido. Ya no hay vida cómoda. Tu precio no es solo la cárcel, es la absoluta soledad de saber que, por tu maldad, lo has perdido todo.”

Esa noche, el precio de su maldad no fue una venganza sangrienta o un accidente de tráfico. Fue la caída abrupta de su vida, su estatus y su control. Fue la verdad, expuesta ante el hombre que había manipulado y la justicia que, por fin, veía la luz. Elena fue sacada de la casa esposada, ante la mirada de algunos vecinos, cuyo murmullo de alivio y condena llenó el aire frío de la noche.

Epílogo: La Sanación

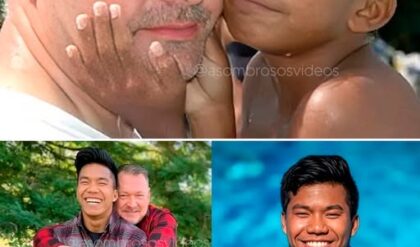

La madrugada encontró a Javier sentado junto a la cama de Rafa. El niño, aturdido, solo logró susurrar: “¿Por qué, papá?”

Javier, por primera vez en años, sintió el valor de la honestidad. “Lo siento, hijo. Por haber sido ciego, por haber sido débil. Pero se acabó. Ella se fue. Vamos a sanar esto juntos.”

La justicia para Rafa no fue el encarcelamiento de Elena; fue la recuperación de su padre. Fue el silencio en la casa que ya no estaba cargado de terror, sino de una paz incipiente. El caso conmocionó a la pequeña localidad, obligando a muchos a confrontar su propia complicidad por la indiferencia. El despertar de Javier fue un recordatorio brutal de que la maldad solo necesita el silencio de los buenos para prosperar. Pero la noche en que la madrastra cruel pagó su precio, demostró que la justicia, aunque lenta y a veces oculta, siempre encuentra la manera de proyectar la verdad en la pantalla de la vida. Y cuando lo hace, el impacto es total, devastador e ineludible. El pequeño Rafa comenzaba a respirar de nuevo, sabiendo que la sombra por fin se había retirado.