El año 1995 quedó marcado a fuego en la memoria colectiva de México, no por un evento feliz o un hito histórico, sino por una tragedia que desafió toda lógica. Una clase entera de estudiantes de un internado católico en Jalisco, lleno de sueños y de vida, se desvaneció de la faz de la tierra. Veinticinco almas jóvenes, en la cúspide de su adolescencia, simplemente desaparecieron sin dejar la menor huella, un suceso tan improbable que la policía y los medios de comunicación lucharon por encontrarle sentido. Este no era un caso de una persona desaparecida, sino de un grupo completo, un vacío que se tragó la alegría y la esperanza de sus familias, dejando solo un silencio ensordecedor que duraría siete largos años.

La investigación inicial fue un laberinto de callejones sin salida. Cada pista se desvanecía tan rápido como aparecía. Los detectives interrogaron a todos, desde profesores y personal del colegio hasta vecinos y familiares, pero nadie pudo ofrecer una explicación plausible. Los rumores corrían como la pólvora: una secta, un secuestro masivo, un accidente trágico encubierto por la iglesia o incluso, el crimen organizado. Sin embargo, todas las teorías se desmoronaban bajo el peso de la evidencia, o mejor dicho, de la ausencia total de ella. Las chicas no habían dejado notas, no había señales de lucha, ni siquiera un objeto personal fuera de lugar. Las puertas de su salón de clases estaban cerradas, las ventanas selladas, como si el tiempo se hubiera detenido en el momento exacto en que sus vidas se esfumaron.

Los años se convirtieron en una pesadilla interminable. Los padres se aferraban a cualquier hilo de esperanza, por más delgado que fuera. Crearon grupos de apoyo, organizaron vigilias, y distribuyeron miles de folletos con las sonrisas de sus hijas, ahora congeladas en el tiempo. La comunidad entera se unió en el duelo y la búsqueda, pero la desesperación crecía con cada cumpleaños que pasaba sin sus seres queridos, con cada Navidad sin sus risas. El caso se fue enfriando, volviéndose una estadística dolorosa en los archivos de crímenes sin resolver, un fantasma que perseguía a la nación. Para 2002, muchos habían perdido la fe. El mundo había seguido adelante, pero para esas familias, el tiempo se había detenido el día de la desaparición.

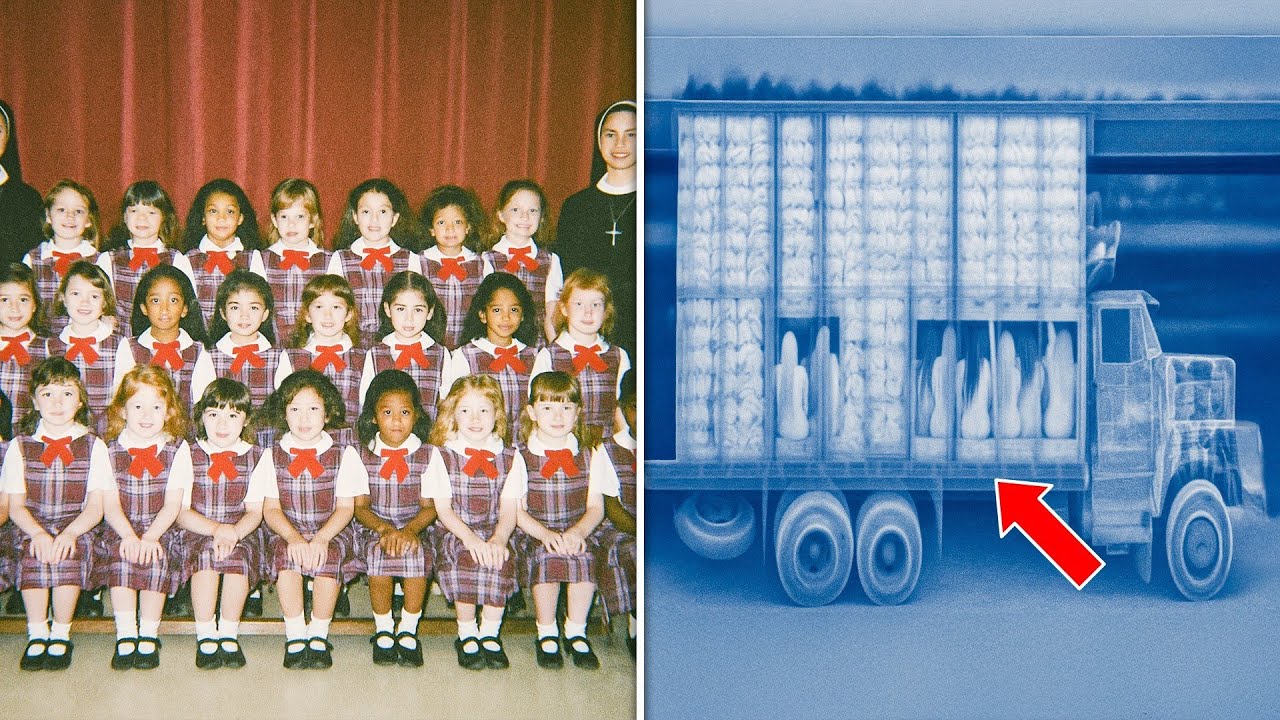

Fue entonces, en el lugar menos esperado, donde la esperanza renació de las cenizas. En un cruce fronterizo hacia Estados Unidos, en medio de la monotonía de una inspección de rutina, el agente de la Patrulla Fronteriza John Miller se detuvo frente a la pantalla de rayos X. Su mirada se fijó en la imagen de un camión de carga que parecía transportar un cargamento de artículos industriales. La mayoría de los agentes pasan por cientos de imágenes al día, buscando la silueta irregular de un arma o el contorno de un fardo de drogas. Pero lo que Miller vio era algo completamente diferente, algo tan anómalo que le hizo fruncir el ceño y pedir un segundo escaneo. La imagen era desconcertante, un patrón extraño dentro de la carga que no cuadraba con nada que hubiera visto antes.

Decidió inspeccionar el camión más de cerca. El conductor, un hombre de mediana edad con un rostro inexpresivo, insistió en que todo estaba en orden y que llevaba materiales de construcción, pero el instinto de Miller le decía lo contrario. Cuando el camión fue abierto, la escena no revelaba nada fuera de lo común a simple vista. Cajas, paletas y rollos de cable ocupaban cada centímetro del espacio. Sin embargo, Miller pidió que la carga fuera descargada para una inspección más minuciosa. Conforme los operarios movían las cajas, la tensión en el ambiente crecía. La radiografía no había mentido. Había algo oculto.

Y allí estaba. Detrás de una pared falsa construida con una destreza casi quirúrgica, no había drogas ni armamento. Lo que la radiografía había captado, en un patrón inquietantemente específico, eran los contornos de veinticinco ataúdes de madera, pequeños y pintados de un color blanco inmaculado. No estaban vacíos. Cada uno albergaba un esqueleto humano, perfectamente preservado y cuidadosamente dispuesto, cada uno con una pequeña etiqueta de identificación atada al pie. La escena era horripilante, más parecida a una exhibición macabra que a un acto de contrabando. Los agentes, acostumbrados a lo peor, se quedaron sin palabras.

Pero el horror no terminó allí. Cuando la oficina forense comenzó la identificación de los restos, un escalofrío recorrió a todos los involucrados. Las etiquetas y los registros dentales confirmaron la peor de las pesadillas: esos ataúdes contenían los cuerpos de las veinticinco estudiantes desaparecidas en 1995. Lo que parecía un caso de contrabando se había convertido en la escalofriante resolución de uno de los misterios más angustiantes de la década. El silencio del camión se rompió con las sirenas de la policía y el sonido de las lágrimas de los investigadores.

La revelación de este hallazgo abrió una nueva y terrible línea de investigación. ¿Quién había hecho esto y, sobre todo, por qué? La teoría de la secta renació con una fuerza aterradora. Las etiquetas en los ataúdes no eran solo nombres; eran símbolos y números crípticos que, al ser descifrados por expertos, resultaron ser pasajes de textos religiosos apocalípticos. La macabra coreografía de los cuerpos, cada uno con un objeto personal de la escuela, como un broche o una cinta, demostraba un nivel de obsesión y planificación inimaginable.

La Patrulla Fronteriza, ahora en colaboración con el FBI y autoridades mexicanas, rastreó el camión hasta su origen: una remota propiedad en una zona desértica en el norte del país, en la que, supuestamente, funcionaba un retiro espiritual. Lo que encontraron allí superó los peores temores. Una red de culto, liderada por un exprofesor de arte del mismo internado católico, se había infiltrado en la vida de las chicas años antes de su desaparición. A través de la manipulación psicológica y rituales secretos, el líder, un hombre carismático pero profundamente perturbado, había convencido a las estudiantes de que su único camino a la “purificación” era una “transición” a una nueva forma de existencia, un eufemismo que escondía un suicidio colectivo. El camión, con los cuerpos, formaba parte de un plan más grande para llevar los restos a un lugar de “descanso final”, un santuario secreto donde el culto creía que sus almas se elevarían.

El líder del culto y varios de sus seguidores fueron capturados. Los interrogatorios revelaron una historia de control mental y de un retorcido deseo de inmortalidad a través de la muerte ritual. La comunidad, que había perdido a sus hijas en un acto de fe ciega, ahora tenía que enfrentarse a una verdad mucho más oscura: no habían sido secuestradas, sino engañadas y llevadas a un final trágico por alguien en quien confiaban. El alivio de la resolución se mezcló con un dolor profundo y una rabia justificada.

El caso de las veinticinco chicas de la clase de 1995 se convirtió en una advertencia, un relato de cómo el mal puede disfrazarse de devoción y cómo la vulnerabilidad de la juventud puede ser explotada por los más siniestros propósitos. La radiografía fronteriza no solo reveló un cargamento macabro; iluminó la oscuridad de un misterio que había consumido a una nación, ofreciendo un cierre desgarrador, pero necesario, a las familias que habían esperado siete años por una respuesta. El fantasma en la radiografía fue el eco final de una tragedia que nadie, ni en sus peores pesadillas, pudo haber imaginado.