Una familia desapareció en las Barrancas del Cobre en 1987. Quince años después, un explorador encontró una respuesta en el lugar que nadie esperaba. Pero para entender lo que realmente ocurrió en esas montañas de Chihuahua, debemos regresar al invierno de 1986, cuando los Herrera vivían una vida que, desde afuera, parecía idílica.

Eduardo Herrera tenía 42 años y trabajaba como ingeniero de minas en Creel, un pueblo que servía como puerta de entrada a las imponentes barrancas. Era un hombre meticuloso, de manos callosas y mirada firme, que había dedicado su vida a extraer los secretos minerales de esas montañas. Su esposa Carmen, de 38, era maestra en la escuela primaria local. Tenía una sonrisa que iluminaba incluso los días más grises del invierno chihuahuense y una paciencia infinita. Tenían tres hijos: Miguel, de 16 años, un adolescente apasionado por la fotografía; Sofía, de 12, una niña vivaz que adoraba explorar; y el pequeño Andrés, de 8 años, que coleccionaba piedras y soñaba con minerales.

Vivían en una casa de adobe en las afueras de Creel, con vista directa a las montañas. Los fines de semana, Eduardo llevaba a su familia a explorar las barrancas. Conocía cada sendero, cada cueva. Miguel siempre llevaba su cámara Kodak, Sofía y Andrés buscaban tesoros naturales, y Carmen preparaba comida que sabía mejor bajo el cielo abierto. “Papá, ¿crees que algún día encontremos oro aquí?”, preguntó Andrés una tarde, examinando una piedra con vetas doradas. Eduardo sonrió. “Hijo, el oro más valioso ya lo tenemos aquí”, le dijo, señalando a la familia. “Pero nunca dejes de buscar. Las montañas siempre tienen secretos que contar”.

Carmen observaba estas escenas con amor, pero también con preocupación. Conocía los peligros de las barrancas, las historias de mineros y turistas que se perdían y nunca regresaban. Sin embargo, confiaba en Eduardo. Él conocía esas montañas como las líneas de su propia mano.

Pero había algo que la familia no sabía. Eduardo había mantenido un secreto. En sus recorridos por las zonas más remotas, había notado actividad extraña: camiones transitando por senderos que no existían en los mapas, hombres acampando en cuevas alejadas, y una sensación creciente de que algo más que minería legítima estaba ocurriendo. Había comenzado a llevar un diario, anotando fechas y ubicaciones. La idea de que su amada tierra estuviera siendo usada para propósitos ilegales lo inquietaba profundamente. Había pensado en reportarlo, pero en 1986, en una zona remota, la línea entre la ley y la corrupción era difusa.

La última semana de diciembre de 1986, Eduardo parecía distante. El 2 de enero de 1987, tomó una decisión. “Carmen”, le dijo a su esposa, “este fin de semana quiero llevar a la familia a un lugar especial, un lugar que nunca hemos explorado juntos”. “Es una sorpresa”, respondió él. “Pero va a ser una aventura que nunca olvidaremos”.

El sábado 10 de enero de 1987 amaneció despejado. Eduardo se levantó antes del amanecer, organizando meticulosamente el equipo. Carmen notó que empacaba más provisiones de las usuales: comida para tres días, mantas extra, una radio de dos vías. “Vamos solo por el día, ¿verdad?”, preguntó. “Por supuesto”, respondió él, “pero quiero estar preparado”.

Subieron a la camioneta Ford azul y se alejaron de Creel. Después de 30 minutos, Eduardo giró hacia un camino de terracería que serpenteaba entre pinos. Tras dos horas de viaje, llegaron a un claro. Ante ellos se abría un cañón profundo que no aparecía en los mapas turísticos. “¿Cómo se llama este lugar?”, preguntó Miguel, cámara en mano. Eduardo vaciló. “Los Raramuri lo llaman ‘El lugar donde duermen las piedras’. Según la leyenda, aquí es donde la tierra guarda sus secretos”.

Comenzaron a descender. A las 11:30, llegaron a una meseta. Mientras comían, Eduardo parecía distraído, escaneando constantemente las montañas con binoculares. Fue entonces cuando Miguel gritó desde una cueva cercana: “Papá, tienes que ver esto”. La cueva era profunda y las paredes estaban cubiertas de pinturas rupestres. Pero en el fondo, Sofía encontró algo más: marcas recientes de excavación, restos de velas y huellas de botas modernas. “Papá, ¿otras personas vienen aquí?”, preguntó. Eduardo se tensó. “A veces los arqueólogos…”, dijo, pero su respuesta sonó ensayada.

Alrededor de las 12, Miguel notó algo. “Papá, hay un reflejo allá arriba”, dijo, señalando una cresta rocosa. “Como si alguien estuviera usando binoculares”. Eduardo miró y su rostro se endureció. “Probablemente son otros excursionistas”, dijo, pero Carmen supo que mentía.

A las 3:30 de la tarde, Eduardo anunció que era hora de regresar. Pero en lugar de tomar el mismo sendero, los guió por una ruta diferente, más empinada. “Eduardo, ¿estás seguro de que este es el camino?”, preguntó Carmen. “Confía en mí”, respondió él, con sudor en la frente a pesar del frío.

Fue Miguel quien se dio cuenta. “Papá”, susurró, “Hay alguien detrás de nosotros. He visto el mismo reflejo tres veces”. Eduardo se detuvo. Por primera vez, Carmen vio miedo real en sus ojos. “Escúchenme”, dijo en voz baja. “Vamos a caminar más rápido. Manténganse juntos y no miren hacia atrás”.

Los siguientes 30 minutos fueron una pesadilla. El sendero no los llevaba a la camioneta, sino más profundo en las barrancas. La tarde oscurecía, las temperaturas caían. Sofía lloraba. Eduardo se detuvo en un refugio de rocas y sacó la radio. “Base, base. Aquí Eduardo Herrera. ¿Me copian?”. Solo estática.

“Eduardo Herrera, me vas a decir ahora mismo qué está pasando”, exigió Carmen. “¿Quién nos está siguiendo?”. Eduardo la miró con dolor. “Carmen, yo… yo vi cosas que no debería haber visto en las minas, en estos cañones. Y creo que alguien sabe que las vi”.

Antes de que pudiera responder, el sonido de voces masculinas resonó en el cañón. El tono era amenazante. “Vámonos”, dijo Eduardo, cargando a Andrés. “Ahora”. Esas fueron las últimas palabras que alguien más escucharía de Eduardo Herrera.

Carmen había prometido regresar antes de las 8 de la noche para ayudar a su vecina, Doña Esperanza. Cuando las 10 de la noche llegaron sin noticias, la vecina se preocupó. Conocía a Carmen; nunca faltaba a una promesa. El domingo 11 de enero, ni Eduardo ni Carmen aparecieron en la misa. A las 12 del mediodía, Doña Esperanza fue a la policía.

El comandante Morales la miró con fastidio. “¿Apenas lleva un día? Regrese mañana si no aparecen”. Pero Doña Esperanza insistió. “Usted conoce a los Herrera. Algo malo ha pasado”.

El lunes 12, cuando Eduardo no se presentó en la mina y los niños faltaron a la escuela, la desaparición se convirtió en la noticia principal de Creel. La búsqueda oficial comenzó el martes 13. Tres equipos: mineros, guías turísticos y miembros de la comunidad Raramuri. El jefe de Eduardo en la mina, el ingeniero Ramírez, aportó un dato crucial: Eduardo había estado explorando sectores remotos que no estaban en los mapas oficiales.

Durante días, peinaron las barrancas. El viernes 16, un equipo encontró marcas de llantas que coincidían con la Ford de Eduardo. Conducían a una de las secciones más inaccesibles. Allí encontraron el primer objeto: una libreta de dibujos de Andrés. Las páginas estaban dispersas. La última tenía un dibujo incompleto de una cueva con pinturas y una nota a lápiz: “El lugar donde duermen las piedras”. El guía Raramuri, Aurelio, reconoció la frase. “Mi abuelo decía que había lugares en las montañas donde los espíritus guardaban secretos. Lugares que era mejor no buscar”.

La búsqueda se intensificó. Un helicóptero sobrevoló la zona, revelando algo perturbador: evidencia de actividad humana reciente en áreas remotas, caminos improvisados e incluso una pista de aterrizaje clandestina. “Esto no es solo una familia perdida”, dijo un detective estatal. “Hay algo más grande ocurriendo”. Pero cada vez que los equipos se acercaban a estos sitios, los encontraban abandonados, como si alguien estuviera monitoreando la búsqueda.

El 25 de enero, encontraron la camioneta. Estaba oculta en un barranco profundo, a 15 km de donde hallaron la libreta. Había sido empujada desde un risco. Los cables de los frenos habían sido cortados limpiamente. “Esto no fue un accidente”, confirmó el mecánico. Alguien quería que se estrellara. Pero no había rastro de la familia. Ni cuerpos, ni sangre. Era como si se hubieran evaporado.

La búsqueda continuó, pero las esperanzas se desvanecían. El 30 de abril de 1987, 100 días después, el caso fue suspendido: “desaparición forzada por causas desconocidas”.

Los años que siguieron transformaron Creel. Doña Esperanza convirtió su casa en un santuario para los Herrera, encendiendo cinco velas cada domingo. “No están muertos”, insistía. “Los muertos dejan rastros. Ellos se desvanecieron”.

En 1989, un periodista de la Ciudad de México, Roberto Santa María, investigó una serie de desapariciones en zonas mineras. Su artículo, “Los fantasmas de las minas”, mencionaba el caso Herrera como parte de un patrón: 23 casos de familias o individuos desaparecidos en áreas mineras de Chihuahua, Sonora y Durango. El denominador común: todos tenían conocimiento de las operaciones mineras.

En 1992, la casa de los Herrera fue vendida a una empresa minera. Doña Esperanza se plantó frente a la puerta. “¡No pueden borrar a una familia como si nunca hubiera existido!”. En 1994, comenzaron los reportes de luces extrañas en los cañones. “Son las almas de los Herrera”, decía Aurelio, el guía Raramuri. “Tratan de decirnos dónde encontrarlos”.

La minería experimentó un auge. Nuevas compañías llegaron, restringiendo el acceso público a vastas áreas de las barrancas. “Es como si ocultaran algo”, comentaba Don Aurelio, el farmacéutico. En 1999, Doña Esperanza murió. En su funeral, se leyó una carta: “He pasado 12 años esperando… No regresaron, pero yo nunca dejé de buscarlos. Pido a quien venga después que no los olvide”.

Para el año 2000, los Herrera eran una leyenda de horror local. En 2001, un joven locutor, Fernando Castillo, llegó a Creel y comenzó un programa en “Radio Barranca” dedicado a casos sin resolver. Se obsesionó con los Herrera. “Quince años es mucho tiempo”, decía al aire. “Pero los secretos de las montañas no se mantienen enterrados para siempre”.

A principios de 2002, la atmósfera en Creel era tensa. Las luces nocturnas eran más frecuentes. Los mineros reportaban sonidos extraños en túneles profundos. “Es como si las montañas finalmente estuvieran listas para revelar lo que pasó”, dijo Aurelio en el programa de Fernando. No sabía cuán correctas eran sus palabras.

Daniel Ruiz tenía 28 años. Era geólogo en Monterrey y había dedicado su vida a explorar cuevas inaccesibles. En abril de 2002, llegó a Creel para un proyecto de investigación: mapear un sistema de cuevas subterráneas que, según sus estudios, se extendía por 50 km bajo las montañas. No sabía nada de la familia Herrera. “Me enfoco en la ciencia”, le dijo a Fernando Castillo en una entrevista. “Las rocas no mienten”.

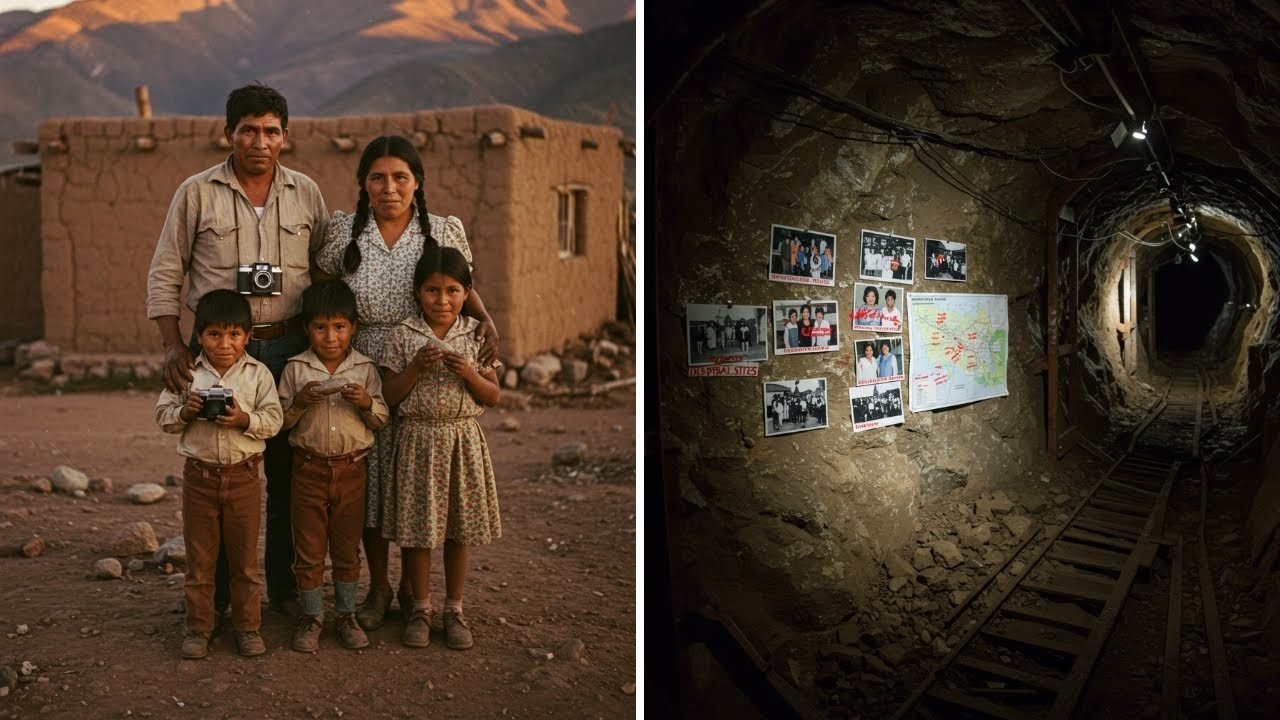

El 15 de mayo de 2002, exactamente 15 años y 4 meses después de la desaparición, Daniel exploraba una cueva a 80 km de Creel, en terreno catalogado como propiedad privada de una minera. Había estado documentando la geología durante tres horas cuando su lámpara frontal iluminó algo que no pertenecía a la naturaleza: estructuras construidas por humanos. Eran modernas.

“Dios mío”, murmuró. Vio túneles artificiales reforzados con acero y cables eléctricos. El aire olía a metal y químicos. Escuchaba el zumbido de maquinaria. Sabía que debía irse, pero su curiosidad fue más fuerte. Siguió un túnel hasta una caverna masiva, convertida en un laboratorio subterráneo. Había mesas de trabajo, equipo de procesamiento químico y algo que le heló la sangre.

En una pared de roca había docenas de fotografías de personas: hombres, mujeres, niños, familias enteras. Todas parecían tomadas con teleobjetivos, sin que los sujetos lo supieran. Junto a cada una, había anotaciones: fechas, ubicaciones, “evaluaciones de riesgo”.

Daniel comenzó a fotografiar las imágenes con su cámara digital. Entonces, llegó a una sección en el centro. Cinco fotografías. Un hombre con overol, una mujer con delantal de maestra, un adolescente con una cámara, una niña con trenzas y un niño pequeño sosteniendo una piedra. En la esquina de la foto familiar, una fecha en tinta roja: Enero 10, 1987. Y una anotación: “Neutralizado, archivo permanente”.

Daniel no conocía sus nombres, pero supo que documentaban a una familia que había sido observada, catalogada y eliminada. Encontró un mapa detallado de las barrancas. Las marcas rojas estaban etiquetadas como “sitios de disposición”. Había al menos 20.

Mientras documentaba el mapa, escuchó voces. Se escondió. Tres hombres emergieron de un túnel. “La operación del sector 7 está programada para el martes”, decía uno. “¿Están listos los materiales de disposición?”. “Todo preparado”, respondió otro. “Igual que con los Herrera y los otros. Sin rastros, sin evidencia”. El primero respondió: “Bien. El cliente está pagando muy bien por mantener esta zona limpia de testigos. No podemos permitirnos otro caso como el del ingeniero que empezó a hacer preguntas”.

El corazón de Daniel latía con fuerza. Los Herrera. El ingeniero. Los “otros”. Eran más desapariciones.

Cuando los hombres se movieron hacia otro túnel, Daniel corrió hacia la salida, pero ya no estaba solo. Un cuarto hombre, con un rifle, bloqueaba la entrada. “¿Se perdió, amigo?”. Daniel intentó mantener la calma. “Soy geólogo. Estoy haciendo un estudio…”. “¿Y qué universidad autoriza estudios en propiedad privada?”. Daniel supo que era un error fatal.

“Mire, no vi nada. Puedo irme y olvidar esto”. El hombre sonrió. “¿Tiene cámara?”. Daniel vaciló. Sabía que si entregaba la cámara, nunca saldría vivo. En ese instante, escuchó ladridos y más voces desde el exterior. “Maldición”, murmuró el hombre del rifle, distraído. “No deberían estar aquí hasta mañana”.

Daniel aprovechó la distracción. Corrió hacia un túnel lateral oscuro, sintiendo el viento de una salida. Escuchó un grito y el sonido de una bala rebotando en la roca. Corrió a ciegas, guiándose por la corriente de aire, hasta que emergió por una grieta estrecha a varios kilómetros de distancia.

Esa noche, llegó a Radio Barranca, con la ropa desgarrada. Encontró a Fernando Castillo. “Necesito hablar contigo”, dijo, temblando. “Encontré lo que les pasó a los Herrera. Y es peor de lo que nadie podría haber imaginado”.

Fernando nunca había visto a nadie tan aterrorizado. Mientras Daniel descargaba las fotos en la computadora de la estación, reveló la verdad. No era solo un laboratorio de drogas. Era una operación sistemática de eliminación de testigos para proteger una red multimillonaria de extracción ilegal de oro y plata. “Mira el mapa”, dijo Daniel. “Cada marca roja es una familia ‘neutralizada’. Los Herrera fueron solo unos más”.

Fernando tomó una decisión. Esa misma noche, interrumpió su programa y reveló todo al aire. Leyó las anotaciones. Describió la instalación. Reprodujo el testimonio de Daniel. “Esta noche”, dijo, “finalmente tenemos respuestas. Pero nos llevan a preguntas aún más terribles”.

La transmisión fue retransmitida por otras estaciones. En horas, la historia era nacional. Al amanecer, Creel estaba invadido por periodistas y la Procuraduría General de la República (PGR). Helicópteros militares sobrevolaban las montañas. Daniel fue puesto bajo protección de testigos.

Las autoridades federales confirmaron la evidencia. Era una red criminal que combinaba minería ilegal con eliminación de testigos, usando empresas legítimas como fachada. La investigación fue la más grande en la historia de Chihuahua. Encontraron no una, sino siete instalaciones subterráneas similares. En octubre de 2002, arrestaron a 34 personas: ejecutivos de tres compañías mineras, funcionarios gubernamentales locales y miembros de un cártel.

Pero, ¿dónde estaban los Herrera? La respuesta llegó en noviembre. En una de las instalaciones más profundas, descubrieron un “área de disposición final”. Contenía restos humanos de múltiples individuos. Los análisis forenses confirmaron que cinco de ellos correspondían a Eduardo, Carmen, Miguel, Sofía y Andrés Herrera.

El informe reveló que habían sido llevados con vida a la instalación después de sabotear su camioneta. Probablemente fueron retenidos varios días antes de ser ejecutados. Eduardo había descubierto evidencia fotográfica de las operaciones y había intentado reportarlo a las autoridades locales, pero sus denuncias fueron interceptadas por funcionarios corruptos de la misma red.

El juicio comenzó en 2003. Se reveló que la red operaba desde mediados de los 60. La familia Herrera había sido la víctima número 47 de una lista que incluía mineros, geólogos, activistas y familias enteras. En septiembre de 2004, 15 de los acusados recibieron cadena perpetua.

Daniel Ruiz continuó trabajando como geólogo bajo un nuevo nombre, su testimonio fue crucial. Fernando Castillo se convirtió en una figura nacional del periodismo de investigación.

En diciembre de 2002, los restos de la familia Herrera fueron enterrados en Creel. La comunidad finalmente tuvo un cierre, pero también descubrió que habían vivido junto a una operación de asesinatos masivos durante décadas.

Hoy, 38 años después de esa mañana de enero, Creel ha sanado, pero no ha olvidado. En la plaza principal hay un monumento con los 47 nombres. Los de los Herrera ocupan un lugar prominente. Su casa es ahora un centro comunitario. En las paredes cuelgan las fotos en blanco y negro de Miguel. La colección de piedras de Andrés se exhibe en una vitrina.

Fernando Castillo sigue transmitiendo. “El caso Herrera nos enseñó que los monstruos reales no son criaturas fantásticas”, dijo en su programa de 2025. “Son organizaciones criminales que operan en las sombras, aprovechándose de la corrupción”.

Quedan preguntas. ¿Cuántas redes similares siguen operando? ¿Qué tan profunda era la corrupción? ¿Dónde están los 500 millones de dólares que se estima extrajeron? El caso Herrera no fue una anomalía. Fue una ventana a una realidad oscura: que en los lugares más hermosos, la codicia humana puede crear las peores pesadillas.

Eduardo, Carmen, Miguel, Sofía y Andrés no fueron víctimas de las montañas que amaban. Fueron víctimas de la codicia humana y de un sistema que permitió que esa codicia operara en el silencio. Su historia es una advertencia de que el silencio, a veces, es cómplice.