En febrero de 2021, en las profundidades de la Sierra de Guanajuato, un equipo de espeleólogos liderado por la Dra. Helena Rodríguez realizaba lo que creían era un mapeo de rutina.

Equipados con radares y láseres, investigaban cavidades y túneles olvidados, reliquias de una historia minera que es el alma de la región.

Al abrirse paso hacia una antigua galería, sellada y devorada por la vegetación durante décadas, no sabían que estaban a punto de reescribir el final de una tragedia ocurrida 63 años atrás.

Dentro, el aire era pesado, inmóvil. Era una cápsula del tiempo. Herramientas oxidadas y fiambreras corroídas yacían donde las habían dejado. Fue entonces cuando encontraron una cámara lateral, parcialmente inundada.

Al iluminar la quietud del agua, vieron una forma oscura. No era roca. No era un esqueleto ni una de las famosas momias por las que Guanajuato es conocido. Era un cuerpo humano, notablemente preservado.

El anillo de bodas brillaba en su dedo izquierdo. El reloj en su muñeca marcaba una hora detenida en 1958. Y en su rostro, una cicatriz inconfundible.

La montaña, después de 63 años, finalmente había devuelto a José Sebastián Díaz.

El hombre que escuchaba la tierra

Para entender la magnitud del hallazgo, hay que viajar a 1958. México vivía la euforia del “Milagro Mexicano”. Era una era de optimismo frenético, de industrialización y crecimiento.

La Época de Oro del cine mexicano, aunque despedía a ídolos como Pedro Infante un año antes, seguía brillando, y la música de Javier Solís comenzaba a sonar en las radios. Pero lejos de ese brillo modernista, en los cerros de Guanajuato, la vida seguía un ritmo ancestral y peligroso.

En esta ciudad, cuna de la independencia y patrimonio de la humanidad, la plata ya no se recogía fácilmente; había que arrancársela a las profundidades de la tierra. Allí trabajaba José Sebastián Díaz, un hombre de 42 años que era, en sí mismo, un producto de la mina.

Nacido en 1916, hijo de un minero, José había crecido con “la plata en las uñas”. Su propio padre murió en un derrumbe, un evento que le enseñó a José una dualidad que definiría su vida: un amor profundo por la minería y un respeto temeroso por la montaña. “La montaña da, pero también quita”, le había dicho su padre.

José era una presencia imponente. Alto para la época, fuerte, de ojos oscuros y expresivos que, según el párroco de la Basílica, “podían atravesarte”. Una cicatriz de 5 centímetros le cruzaba la ceja izquierda, recuerdo de un accidente juvenil.

Estaba casado con Concepción, su amor de juventud, a quien conoció en una fiesta de Nuestra Señora de Guanajuato. Tenían tres hijos: María del Carmen, Sebastián y el pequeño Antonio.

Su rutina era un ritual inquebrantable. Se levantaba a las 4:30 a.m., tomaba un café de olla endulzado con piloncillo, y caminaba 23 minutos cuesta arriba hasta la mina. Antes de entrar, se persignaba, observando el cielo, “leyendo” el viento.

Sus compañeros lo respetaban. José no solo trabajaba en la mina; él la entendía. “Mi papá tenía dos voces”, recordaría su hijo Antonio décadas después. “La voz de la mina, áspera como la piedra, y la voz de casa, suave como el algodón”.

La arrogancia y la advertencia

En 1957, la modernidad del Milagro Mexicano llegó a la Compañía Minera La Esperanza en la forma de Claudio Mendoza. Joven, ambicioso y recién graduado como ingeniero de la UNAM, Mendoza representaba el conocimiento técnico de los libros, en contraste directo con el conocimiento empírico de José, forjado en décadas de oscuridad.

El choque fue inmediato. Mendoza propuso abrir una nueva galería, la “San Jorge”, basada en estudios geológicos que prometían una veta de plata increíblemente rica. José, que conocía esa cara de la montaña como la palma de su mano callosa, se opuso firmemente.

“La montaña está nos avisando, Ingeniero”, dijo José en una tensa reunión, mostrando muestras de roca fracturada. “Estas formaciones indican una presión anormal. Van a desprenderse grandes bloques sin aviso”.

La respuesta de Mendoza fue condescendiente. “Agradezco su experiencia, Díaz. Pero los cálculos estructurales y la ingeniería moderna son claros. Con las técnicas de apuntalamiento que implementaré, es seguro”. El director, buscando un equilibrio, aprobó el proyecto, pero ordenó refuerzos en las áreas que José consideraba críticas.

Los problemas comenzaron de inmediato. Infiltraciones, pequeños derrumbes. José documentaba cada anomalía. La tensión creció hasta convertirse en una guerra fría. Mendoza acusaba a José de resistirse al progreso. José sentía que el ingeniero estaba sordo a la advertencia más importante.

El día que la montaña cobró su deuda

El viernes 18 de julio de 1958 amaneció con una bruma densa y opresiva. El aire era pesado. En el desayuno, José estaba inusualmente callado. “Algo no está bien allá, Concepción”, le dijo a su esposa, sintiendo un nudo en el pecho. “Las rocas están hablando, pero nadie quiere escuchar”.

En la mina, el ambiente era extraño. Hacía un calor anormal bajo tierra. Alrededor de las 12:45 p.m., José decidió inspeccionar personalmente una fisura lateral recién descubierta en la Galería San Jorge. Era una abertura estrecha que conducía a una pequeña cámara natural. “Vuelvo en 15 minutos”, anunció a su equipo.

Dentro de la cámara, el horror lo confirmó. Las paredes estaban cubiertas por el patrón exacto de fracturas que tanto temía. Sintió una vibración sutil y notó que el agua en el suelo había subido, cubriendo sus botas. Se dio la vuelta para salir y advertir a los demás.

Fue demasiado tarde.

Un estruendo sordo, un temblor violento. El techo de la entrada de la fisura colapsó, bloqueando la salida.

“El agua me llega al pecho”

En la galería principal, el pánico se desató. “¡Todos afuera!”, gritó Antonio Fernandes, el segundo al mando de José. Solo cuando estuvieron a salvo, notaron la terrible ausencia. “¡Dios Santo, el ‘Jefe’ Silva! ¡Se quedó adentro!”.

Un grupo de rescate voluntario regresó de inmediato. Encontraron la entrada a la cámara bloqueada. “¡José!”, gritó Fernandes. “¡¿Estás ahí?!”.

Un silencio agónico. Y luego, la respuesta, débil pero clara: “Estoy atrapado. El agua está entrando, Antonio. ¡Está subiendo!”.

Comenzó una carrera desesperada contra el tiempo. Los hombres atacaban las rocas con picas y sus propias manos. Pero la estructura era peligrosamente inestable.

Dos horas después, Claudio Mendoza, el ingeniero, llegó al lugar, pálido y temblando. Y entonces, tomó la decisión fatal. “¡Paren! ¡Tienen que parar!”, gritó. “¡Si siguen cavando así, causarán un colapso secundario! ¡Todos morirán!”.

“¡No tenemos tiempo!”, explotó Fernandes, con lágrimas de frustración. “¡El ‘Jefe’ se va a morir ahogado!”.

“Déjenme evaluar”, insistió Mendoza. Su método, técnicamente correcto, requería apuntalar la zona. Un proceso que tomaría horas. Un silencio sepulcral cayó sobre el grupo. Todos sabían lo que significaba.

El trabajo se reanudó, lento, técnico, seguro. Pero del otro lado de la roca, el tiempo se acababa. La comunicación con José se volvió una tortura.

“El agua ya está en la cintura”, gritó José. Más tarde: “Me llega al pecho…”. Su voz se debilitaba. “Está en el cuello… Concepción… los niños… díganles que…”.

“¡No hable así, Jefe!”, suplicaba Fernandes. “¡Ya casi llegamos!”. Pero era mentira.

Alrededor de las 6:00 p.m., 12 horas después del inicio de su turno, los gritos de la cuadrilla de rescate dejaron de tener respuesta. Solo el silencio. Siguieron cavando toda la noche, movidos por una esperanza irracional.

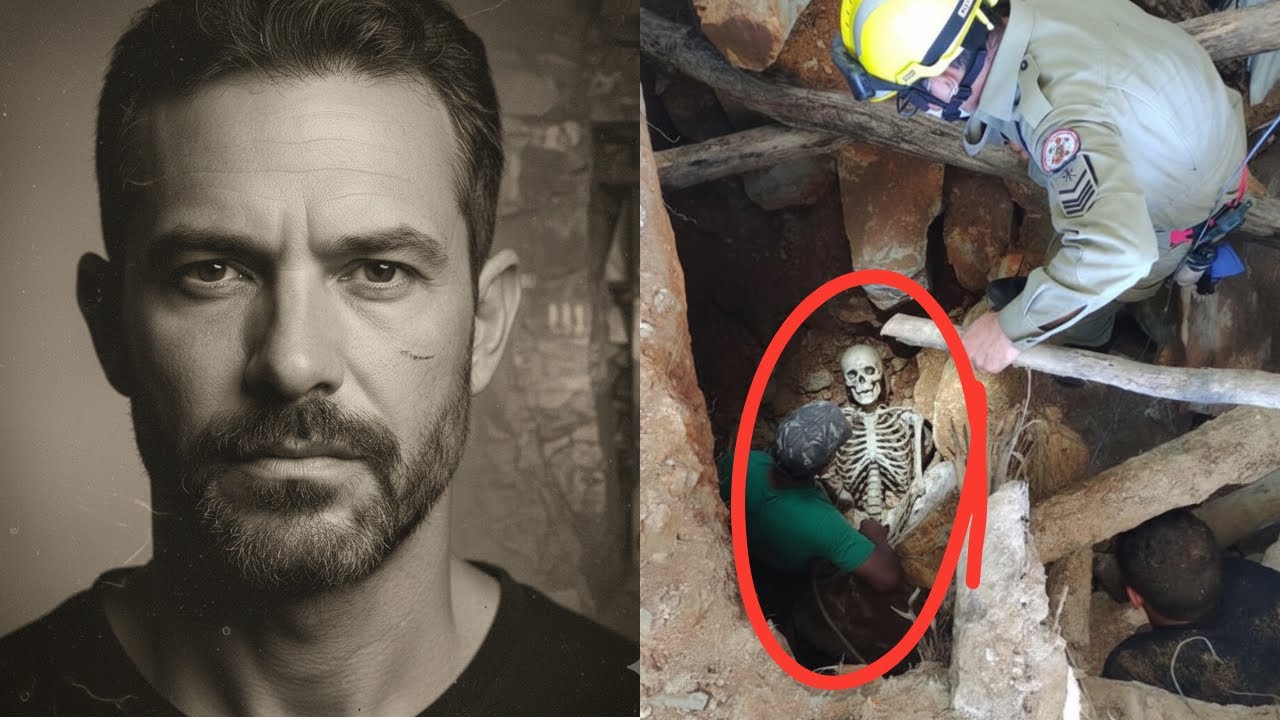

Al día siguiente, 19 de julio, finalmente abrieron un hueco. Fernandes se introdujo. La cámara del otro lado estaba completamente inundada hasta el techo. El agua cristalina y tranquila ocultaba su secreto. José Sebastián Díaz se había ido.

63 años de silencio

La Galería San Jorge fue sellada, convirtiéndose en una tumba inaccesible. Claudio Mendoza renunció. Dicen que nunca más trabajó en minería, atormentado por el “precio de la arrogancia”.

La familia Díaz recibió una compensación. Concepción nunca se volvió a casar; vivió 55 años como viuda, manteniendo la casa exactamente como José la dejó esa mañana. “Ya tuve mi gran amor”, decía. El hijo menor, Antonio, para sorpresa de todos, se hizo minero. “Es mi forma de mantenerlo vivo”, explicó. “Cada vez que bajo, siento que camino con él”.

Pasaron las décadas. El Milagro Mexicano dio paso a crisis económicas, terremotos y cambios de gobierno. Guanajuato se convirtió en un tesoro turístico mundial. La mina cerró. Y la historia de José Sebastián se convirtió en una leyenda susurrada por los viejos mineros.

El regreso

Hasta 2021. Cuando la Dra. Rodríguez encontró el cuerpo, no solo resolvió un caso antiguo; destapó un milagro forense. La combinación única de agua rica en minerales, temperatura fría constante y falta de oxígeno había detenido la descomposición. El cuerpo de José había pasado por un proceso de saponificación (adipocira), preservando sus rasgos, su ropa, su cicatriz.

La identificación fue rápida. Los registros dentales, el anillo, el reloj Mondaine grabado que le regalaron sus compañeros: “Al hombre que conoce el tiempo de la montaña”.

Antonio Díaz, ahora un jubilado de 72 años, recibió la llamada que nunca esperó. “Encontramos a su padre”. Se derrumbó en la misma silla de la cocina donde José tomaba su café de olla. “Siempre supe que estaba allí”, dijo entre lágrimas. “La montaña lo estaba guardando”.

El 3 de marzo de 2021, 63 años después de su muerte, José Sebastián Díaz finalmente tuvo su funeral. Cientos asistieron. Sus nietos y bisnietos, que solo lo conocían por fotos, cargaron su ataúd.

Fue enterrado en el Panteón de Santa Paula, no lejos de las famosas momias, pero esta vez, al lado de su amada Concepción, quien lo había esperado durante décadas. Su hija María del Carmen, ahora con 82 años, se acercó a la tumba y colocó sobre el féretro un objeto que había guardado toda su vida: la caja de madera tallada donde José guardaba su preciada colección de minerales y pequeñas pepitas de plata.

“Lleva tus tesoros contigo, papá”, susurró. “Ahora formas parte de ella para siempre”.

En la entrada de la mina, ahora sellada de nuevo, hay una placa de bronce. Honra al “hombre que respetaba la montaña y comprendía sus voces”. Un recordatorio eterno, escrito en piedra, de que la naturaleza exige respeto y que, a veces, aunque tarde 63 años, la montaña devuelve lo que ha tomado.