La luz del amanecer en Chihuahua pintaba de oro las calles de Creel, la puerta de entrada al corazón de la Sierra Tarahumara. En la casa de la familia Solís, el ambiente era de una alegre anticipación. Roberto, un ingeniero de la SCT respetado por su meticulosidad, revisaba los mapas por última vez, mientras su esposa Sofía, una dedicada enfermera del IMSS, preparaba tortas y llenaba las botellas de agua. Sus hijos, Mateo de 12 años y Leo de 10, eran el reflejo de sus padres: Mateo, el mayor, era prudente y estudioso, y ya cargaba su mochila con la seriedad de un explorador veterano; Leo, en cambio, era un torbellino de energía, cuya única preocupación era la aventura que le esperaba.

Las Barrancas del Cobre no eran un lugar extraño para ellos. Era su patio de juegos, el lugar donde Roberto y Sofía enseñaban a sus hijos a amar y respetar la tierra chihuahuense. Cada fin de semana que podían, se escapaban de la ciudad para sumergirse en la inmensidad de uno de los sistemas de cañones más espectaculares del mundo. Ese sábado se dirigían a una ruta menos transitada, un mirador que prometía vistas vírgenes, lejos del bullicio turístico. Era su ritual, su momento sagrado. Jamás imaginaron que la sierra que tanto amaban estaba a punto de reclamarlos de la manera más cruel.

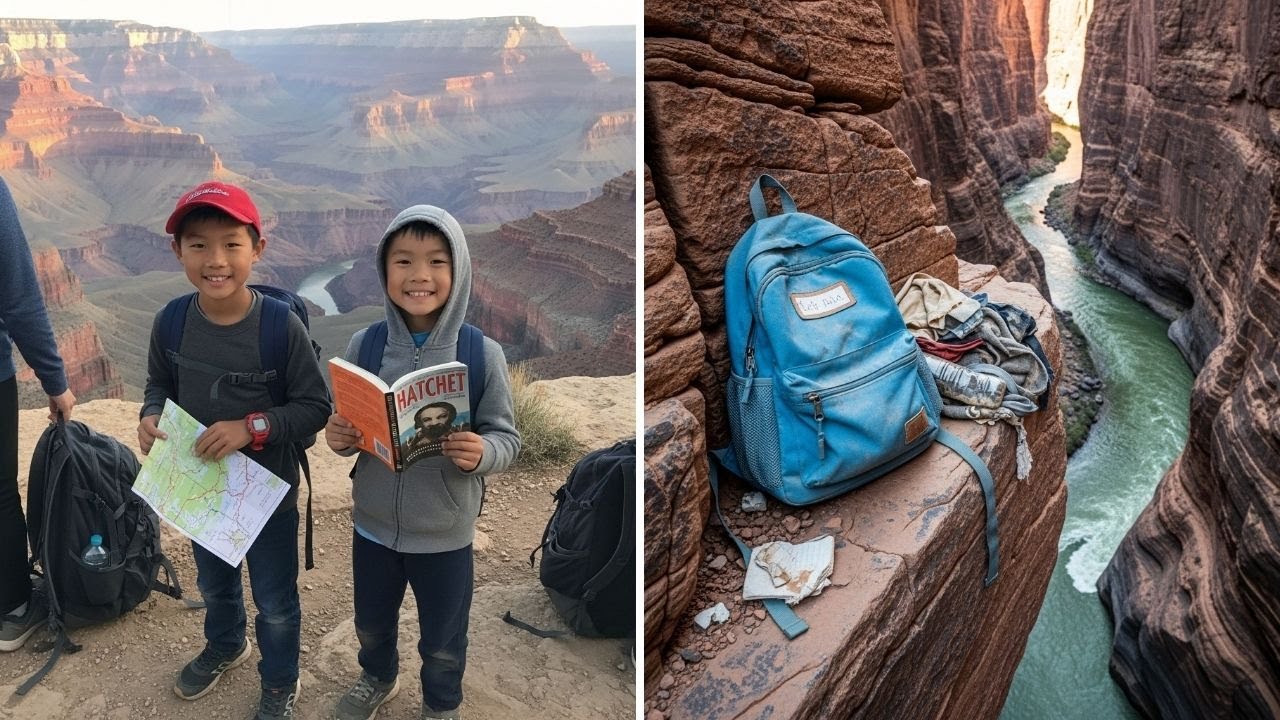

La caminata comenzó bajo un cielo azul y un sol generoso. El aire olía a pino y a tierra húmeda. Roberto señalaba las formaciones rocosas, explicando su geología, mientras Sofía fotografiaba a sus hijos, quienes corrían y reían. Al llegar a un punto de descanso, la contagiosa curiosidad de Leo se fijó en una vereda apenas visible que se desviaba del camino principal. “Papá, ¡mira! ¿Y si vemos a dónde lleva?”, suplicó con esa chispa en los ojos que desarmaba a cualquiera.

Sofía dudó. Como enfermera, su instinto siempre se inclinaba por la precaución. Pero Roberto, contagiado por el espíritu aventurero y tras una breve inspección, consideró que no había peligro. “Está bien, mijo. Pero todos juntos y si se ve feo, nos regresamos de inmediato”, sentenció. Esa decisión, nacida del amor y el deseo de complacer a su hijo, sellaría su destino.

El sendero prometedor se transformó en un laberinto de rocas y vegetación espesa. La señal del GPS de Mateo se perdió. La sierra, que minutos antes era un paraíso, comenzaba a mostrar sus dientes. La angustia empezó a reemplazar a la emoción. “Papá, creo que nos perdimos”, dijo Mateo con una voz que intentaba ser firme. Fue entonces cuando, buscando una salida, se toparon con lo que parecía ser otro camino que descendía por una cañada. Estaba marcado con montículos de piedras, una señal universal entre senderistas. Pensaron que era un atajo, una ruta de vuelta. Fue su último y fatal error de cálculo.

Al caer la tarde, la camioneta de los Solís seguía en el punto de partida. Un guardabosques local dio la voz de alarma. Cuando la noche cubrió las barrancas con su manto oscuro, ya se había desplegado un operativo de búsqueda masivo. Protección Civil, elementos del Ejército y voluntarios, incluyendo a miembros de la comunidad Rarámuri, conocidos por su habilidad para rastrear en el terreno más adverso, comenzaron la búsqueda.

Pero los días se convirtieron en semanas. La sierra permanecía en silencio. Era como si la tierra se los hubiera tragado. La búsqueda se extendió por cientos de kilómetros cuadrados, por aire y tierra, pero no se encontró ni una huella, ni una prenda, absolutamente nada. Tras semanas de esfuerzos titánicos, la búsqueda oficial se suspendió. El caso de la familia Solís se convirtió en una herida abierta en la memoria de Chihuahua, una leyenda trágica contada en voz baja sobre el poder y los misterios de la sierra.

Siete años después, cuando la esperanza era solo un eco lejano, dos geólogos realizaban un estudio en una zona remota y de difícil acceso de las barrancas. Mientras descendían a rappel por una pared vertical, uno de ellos se detuvo. Algo no cuadraba. Atrapada en una grieta a más de quince metros de altura, había una pequeña mochila azul, descolorida por el sol y la lluvia de siete veranos.

Con el corazón en un puño, lograron alcanzarla y dieron aviso a las autoridades. Un equipo especializado llegó al lugar. La mochila era de Leo Solís. En su interior, junto a una figura de acción y unas galletas viejas, estaba la cámara digital de Mateo. Contra todo pronóstico, la tarjeta de memoria seguía funcionando.

Las fotografías revelaron la cruda verdad. Las imágenes documentaban su desorientación, su creciente preocupación y su esfuerzo por encontrar refugio en el fondo de la cañada. La última foto era una visión del infierno. Fue tomada por Mateo a las 4:52 p.m. En ella se veía a su hermano Leo, sentado en una roca, mirando hacia la cámara con una sonrisa cansada. Detrás de él, una monstruosa pared de agua, lodo y rocas llenaba el cañón, avanzando hacia ellos a una velocidad aterradora.

Los meteorólogos confirmaron lo que los locales siempre han temido: las lluvias de verano. Una tormenta torrencial había descargado su furia a kilómetros de distancia, en la parte alta de la sierra. El agua se canalizó por las cañadas, creando una crecida súbita, un tsunami de montaña que arrasó con todo a su paso. La familia Solís, bajo un cielo quizás despejado en su ubicación, nunca tuvo la oportunidad de escucharla llegar.

La sierra había revelado su secreto. No hubo crimen, no hubo un error más allá de la curiosidad y la mala suerte. Fue la naturaleza en su expresión más implacable. El descubrimiento trajo un cierre devastador para sus familiares. La tragedia impulsó nuevos protocolos de seguridad en las Barrancas del Cobre, con sistemas de alerta temprana para crecidas. Su historia se enseña ahora a guías y turistas, un recordatorio perpetuo de que la belleza más sobrecogedora a menudo esconde el poder más absoluto.