El viento en la isla de Gråstein no soplaba; mordía. Era un aullido constante, una entidad física que intentaba arrancar la piel de los huesos y la esperanza del alma.

Septiembre de 2024.

Lars Ericson se detuvo en la cresta, con la respiración entrecortada, no por el esfuerzo, sino por lo que sus ojos se negaban a procesar. A su lado, Maria Holst se quedó petrificada. El paisaje noruego, una pintura salvaje de granito negro y musgo verde, estaba roto.

Allí, jutando de la tierra como un hueso expuesto, había una línea recta.

La naturaleza no hace líneas rectas. La naturaleza es caos y curva. Pero aquello era geometría. Precisión. Frialdad industrial.

Lars cayó de rodillas. Sus manos, enguantadas, apartaron frenéticamente una capa de vegetación de ochenta años. El musgo cedió con un sonido húmedo, revelando la verdad gris y picada bajo la superficie.

Hormigón.

—No debería estar aquí —susurró Maria. El vapor de su aliento desapareció instantáneamente en el vendaval—. Lars, esto no aparece en ningún mapa. Ni siquiera en los archivos de la Guerra Fría.

Lars no respondió. Estaba trazando con el dedo una inscripción apenas visible en la piedra erosionada. Una tipografía gótica, angular, que evocaba un terror antiguo.

—Mira esto —dijo él. Su voz temblaba.

Caminaron unos metros más, el crujido de sus botas sobre la roca suelta sonaba como disparos en el silencio. Y entonces la encontraron.

Una escotilla.

Circular. De acero naval. Oxidada hasta convertirse en una escultura abstracta de decadencia, medio enterrada bajo un muro de piedra derrumbado. Parecía el ojo cerrado de un leviatán dormido.

Maria sacó su teléfono, pero sus manos temblaban tanto que casi lo deja caer. No estaban descubriendo una ruina. Estaban perturbando una tumba.

Bajo sus pies, en la oscuridad, la historia contenía la respiración. Esperando.

Para entender el horror, hay que retroceder. Al momento en que el mundo se rompió.

Mayo de 1945. Flensburg, Alemania.

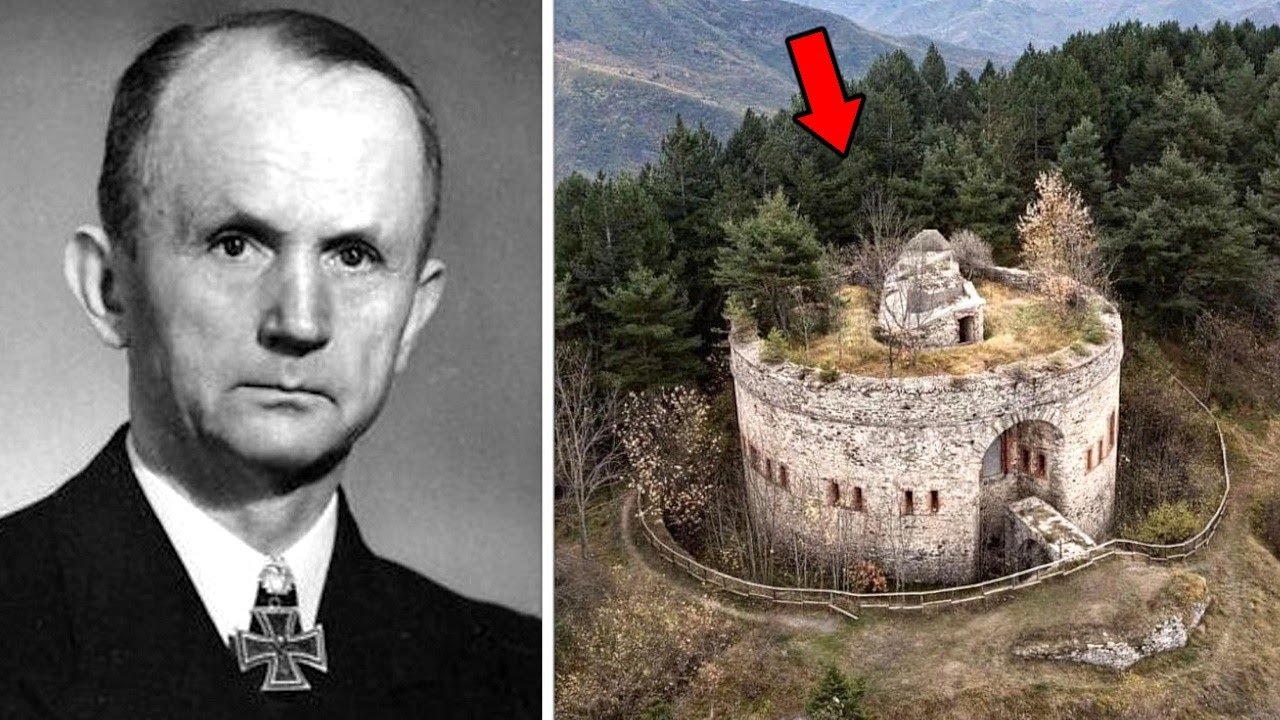

El Tercer Reich colapsaba. Berlín ardía. Hitler era ceniza. Pero en una oficina oscura, iluminada por la luz temblorosa de una vela, el contraalmirante Heinrich Vogel no veía el fin. Veía una pausa.

Vogel no era un soldado; era una calculadora humana. Un estratega frío que había movido submarinos por el Atlántico como peones en un tablero de ajedrez. Mientras sus colegas buscaban veneno o disfraces civiles, Vogel buscaba coordenadas.

—Operación Nebel —dijo a los tres hombres en la habitación. Su voz era tranquila, aterradora en su normalidad—. La niebla. Desapareceremos. Nos convertiremos en la semilla bajo la nieve.

Vogel creía en la ideología con la misma certeza con la que creía en la gravedad. La derrota era temporal. La misión era eterna.

El 7 de mayo, un día antes de la rendición oficial, Vogel se evaporó. Sin despedidas. Sin notas de suicidio. Simplemente dejó de existir. Él y veintitrés hombres jóvenes. Fanáticos. Creyentes.

Subieron a un U-Boot fantasma y navegaron hacia el norte, hacia la nada, llevando consigo herramientas, armas y la convicción venenosa de que eran héroes esperando su momento.

No sabían que navegaban hacia su propio infierno.

De vuelta en 2024, el chirrido del metal fue un grito de agonía.

El equipo arqueológico, traído en helicóptero tras la llamada frenética de Lars y Maria, había tardado tres días en abrir la escotilla. El Dr. Steinhogen, líder de la expedición, encendió su linterna frontal. El haz de luz cortó la oscuridad del pozo.

El aire que subió olía a tiempo muerto. A grasa rancia, humedad estancada y algo más dulce. Algo orgánico.

—Voy a bajar —dijo Steinhogen.

Descendió por la escalera de hierro. Uno, dos, tres metros. Sus botas tocaron el suelo de hormigón con un eco metálico.

Lo que vio le heló la sangre.

No era un búnker improvisado. Era una ciudadela subterránea. Un pasillo principal se extendía hacia la oscuridad, con cámaras ramificándose a los lados como costillas. Había generadores diésel, sistemas de ventilación que aprovechaban las grietas naturales de la roca, estanterías de metal.

Todo estaba congelado en 1945.

Entró en la primera sala. El centro de mando. Mapas podridos colgaban de las paredes, mostrando rutas marítimas que ya no existían. Una radio, destrozada a golpes, descansaba sobre una mesa. Y en el centro, sentado tras un escritorio de metal, había una figura.

Un esqueleto.

Llevaba el uniforme de un contraalmirante. Los galones dorados estaban deslustrados, verdes por el óxido, pero intactos. La calavera descansaba sobre el escritorio, como si el hombre simplemente se hubiera quedado dormido esperando una llamada que nunca llegó.

Frente a las cuencas vacías, un diario encuadernado en cuero.

Steinhogen se acercó, sintiendo que profanaba un santuario de locura. Abrió el diario con pinzas. Las páginas crujieron.

La letra era precisa. Meticulosa.

15 de mayo de 1945. Hemos llegado. La fortaleza está segura. Aquí esperaremos la señal. La victoria es inevitable.

Steinhogen pasó las páginas. Meses. Años. La caligrafía empezaba a cambiar.

Octubre de 1945. Sin contacto. La radio solo escupe estática. Zimmerman dice que la guerra ha terminado. Le he dicho que el silencio es parte del plan. La duda es traición.

El arqueólogo sintió un nudo en el estómago. Estaban leyendo la desintegración de la mente humana en tiempo real.

La isla de Gråstein.

El frío era absoluto. Se filtraba a través del hormigón, a través de la lana, a través de la piel.

Vogel caminaba por el pasillo principal. Sus botas brillaban. Su uniforme estaba impecable. Pero sus ojos… sus ojos eran pozos de paranoia.

—¡Informe! —ladró.

El teniente Zimmerman, delgado como un espectro, con la piel gris por la falta de sol y las encías sangrantes por el escorbuto, se cuadró.

—Sin señal, Almirante. Solo ruido blanco.

—Sigan escuchando. —Vogel pasó un dedo por el borde de la mesa, buscando polvo. No había. Sus hombres limpiaban para no pensar—. Berlín contactará.

—Almirante… —Zimmerman vaciló. El hambre le daba valentía—. Hace un año que estamos aquí. Las provisiones bajan. Fischer y Hartman… dicen que vieron un barco pesquero ayer. Podríamos hacer señales.

Vogel se giró lentamente. La violencia en su movimiento fue contenida, pero palpable.

—¿Señales? ¿Revelar nuestra posición al enemigo?

—¡La guerra terminó, señor! —gritó Zimmerman. El sonido rebotó en las paredes de hormigón—. ¡Nadie va a llamar! ¡Somos fantasmas vigilando una tumba!

Vogel sacó su Luger. El movimiento fue fluido, practicado.

—La guerra termina cuando yo lo diga. El confinamiento de Fischer y Hartman es ahora permanente. Y tú, Zimmerman… tomarás el turno de guardia exterior. Sin relevo.

Esa noche, el viento aullaba más fuerte que nunca. Zimmerman salió al acantilado. Miró hacia el sur, hacia un mundo que imaginaba reconstruyéndose, riendo, viviendo.

Dio un paso hacia el vacío.

El diario de Vogel, un año después:

21 de mayo de 1947. Zimmerman ha desertado. Cayó por el acantilado. Un accidente, por supuesto. Quedamos dieciséis. No, quince. Olvidé que Müller murió de fiebre la semana pasada.

Los arqueólogos encontraron los cuerpos dispersos por la isla.

No fue una batalla. Fue una extinción lenta.

Encontraron restos en el fondo de los acantilados. Encontraron huesos en tumbas poco profundas cubiertas de piedras, marcadas con cruces improvisadas. Encontraron a dos hombres en la orilla norte, sus esqueletos entrelazados, como si hubieran intentado darse calor mutuo mientras miraban el mar, esperando un barco que los salvara de su propio fanatismo.

La autopsia de la historia era brutal. Malnutrición. Suicidio. Locura.

Maria leía las traducciones del diario en la tienda de campaña, con la lluvia golpeando la lona. Lloraba. No por simpatía hacia su causa, sino por el desperdicio monumental de vida humana.

—Se encerraron ellos mismos —dijo, con la voz quebrada—. Nadie los persiguió aquí. Construyeron su propia prisión y tiraron la llave al mar.

Lars miraba las fotos de los artefactos. Un reloj de bolsillo detenido. Una foto de una mujer y dos niñas, guardada en una caja de metal, las sonrisas de un mundo que el dueño de la foto había jurado destruir.

—La niebla —murmuró Lars—. Vogel hablaba de la “Operación Niebla”. Pero la niebla no estaba fuera. Estaba en sus cabezas.

Septiembre de 1947. El final.

Vogel estaba solo.

El silencio en el búnker era ensordecedor. Ya no había ruidos de botas. No había toses. No había el zumbido del generador, que había muerto meses atrás. Solo estaba la oscuridad y el goteo constante del agua filtrándose por el techo.

Se sentó en su escritorio. Encendió la última vela.

Sus manos eran garras esqueléticas. Su uniforme le colgaba como un disfraz en un espantapájaros. Pero se abotonó la chaqueta. Ajustó su cuello.

Abrió el diario.

14 de septiembre de 1947. Soy el último.

La pluma rascó el papel. El sonido era fuerte en la quietud.

He destruido la radio. La rompí a martillazos hasta que solo quedaron cristales y cables. No quería escuchar más estática. La estática es la única verdad. No hay órdenes. No hay Reich. No hay salvación.

Vogel miró la foto de su familia. Greta. Las niñas. ¿Estarían vivas? ¿Se habrían vuelto a casar? ¿Habrían borrado su nombre de la historia familiar para sobrevivir?

Esperaba que sí.

Pensé que éramos los guardianes de la llama. Pero solo éramos cenizas frías. Hemos muerto por una mentira tan grande que no cabía en este mundo, así que tuvimos que construir uno pequeño y subterráneo para que sobreviviera. Pero las mentiras no comen. Las mentiras no respiran.

Dejó la pluma. Miró el frasco de pastillas sobre el escritorio. Barbitúricos. La salida del cobarde, o la paz del soldado. Ya no distinguía la diferencia.

La niebla nunca se levanta, escribió como última línea. Solo nos convertimos en parte de ella.

Se tragó las pastillas. Todas. Se recostó en la silla, cruzó las manos sobre el regazo y esperó la única orden que la naturaleza no podía desobedecer.

La oscuridad vino a buscarlo.

El helicóptero despegó, levantando una nube de polvo y hierba seca. Lars y Maria miraron hacia abajo, hacia la cicatriz gris en la isla de Gråstein.

Desde el aire, las estructuras de hormigón parecían insignificantes. Manchas en la roca. El océano Atlántico golpeaba la costa con indiferencia, borrando lentamente lo que el hombre había intentado hacer permanente.

Llevaban consigo el diario. Llevaban la verdad.

—¿Crees que alguien los recordará? —preguntó Lars a través de los auriculares.

Maria miró el horizonte infinito, donde el mar se encontraba con el cielo en una línea gris borrosa.

—Los recordarán —dijo ella—. No como héroes. Ni siquiera como monstruos. Sino como una advertencia.

—¿De qué?

—De que cuando crees en algo con tanta fuerza que ignoras la realidad… te conviertes en tu propio carcelero.

La isla se hizo pequeña en la distancia, hasta que no fue más que una mota de polvo en el ojo del océano. Pero el frío permaneció con ellos. Un frío que no tenía nada que ver con el clima, y todo que ver con los fantasmas de veintitrés hombres que esperaron setenta y nueve años para decirnos que estaban equivocados.

Abajo, en la oscuridad del búnker, ahora iluminado por luces LED temporales, el escritorio vacío de Vogel permanecía en silencio. Pero la puerta estaba abierta.

La niebla, finalmente, había entrado.