El calor en el Desierto de Nevada no es solo temperatura; es un peso. Un martillo invisible que aplasta el sonido, seca la esperanza y distorsiona la realidad.

15 de junio de 2005.

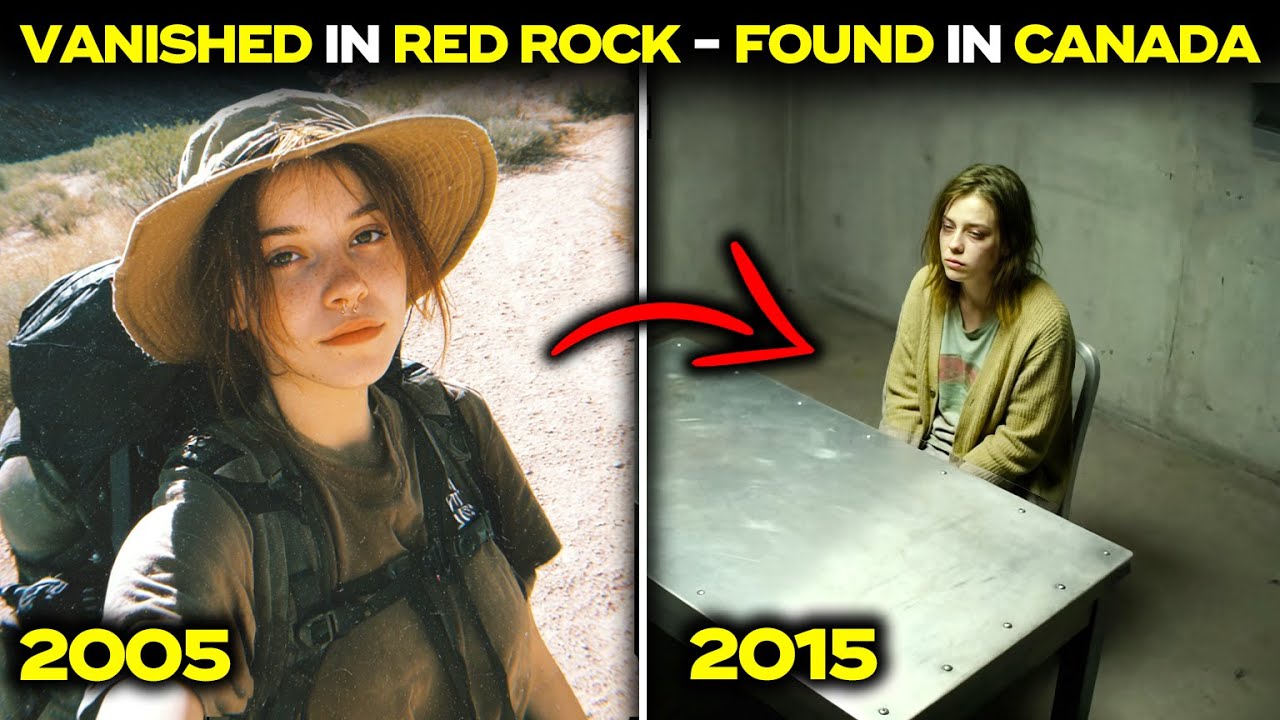

Samantha Miller, de 18 años, caminó hacia ese infierno rojo con una mochila, un sombrero de paja y la promesa de enviar un mensaje de texto a su madre cada mañana. Era el viaje de iniciación. El puente entre la infancia protegida y la libertad universitaria.

A las 12:03 de la noche, su madre, Amelia, recibió el último mensaje: “Todo es genial. Te quiero. Buenas noches”.

A la mañana siguiente, el teléfono estaba muerto.

Cuando los guardabosques llegaron a su campamento, encontraron una escena que desafiaba la lógica. La tienda estaba cerrada. Las botas de Samantha estaban en la entrada, colocadas con precisión militar. Su billetera, su licencia y su cuaderno de bocetos estaban dentro.

Samantha no se había ido. Se había desvanecido.

Durante diez años, el cañón guardó silencio. Los perros rastreadores perdieron el olor a diez metros de la tienda. Los helicópteros no vieron nada más que roca y lagartos. Samantha Miller se convirtió en un fantasma, una advertencia susurrada a los excursionistas novatos.

Hasta que un día lluvioso en Canadá, a 2.000 kilómetros de distancia, un fantasma entró en una biblioteca.

Richmond, Columbia Británica. Octubre de 2015.

Jack Miller (sin parentesco, una cruel ironía del destino) no estaba allí buscando a nadie. Era un ex detective de Las Vegas retirado, un hombre perseguido por los casos que nunca cerró. El de Samantha era su herida más profunda.

Estaba leyendo sobre historia cuando la vio.

Era una bibliotecaria. Llevaba gafas de montura metálica y un cárdigan beige que parecía una armadura. Se movía con la eficiencia silenciosa de alguien que intenta no existir.

Jack se congeló. Conocía esa estructura ósea. Conocía esa barbilla. La había visto en miles de carteles de “Desaparecida”. Pero su mente racional le gritó: Imposible.

Entonces, ella levantó el brazo para alcanzar un libro. La manga de su cárdigan se deslizó.

Allí, en la muñeca izquierda, brillaba una cicatriz blanca en forma de media luna.

El aire salió de los pulmones de Jack. No era una bibliotecaria. No era “Alice”, como decía su etiqueta. Era la chica que se había quemado con una sartén a los doce años intentando hacer el desayuno para sus padres.

Estaba viva. Y estaba aterrada.

Jack pasó semanas observándola. Era como ver a un animal enjaulado que ha olvidado cómo se siente el viento. “Alice” nunca sonreía. Nunca hablaba más de lo necesario. Cada vez que la puerta de la biblioteca se abría, sus hombros se tensaban.

Un día, Jack se acercó.

—Soy de Nevada —dijo casualmente, fingiendo buscar un libro—. El calor allí te seca la piel en minutos.

La reacción de ella fue visceral. Sus pupilas se dilataron. Dejó caer el libro.

—Nunca he estado allí —dijo, con una voz que temblaba como una cuerda de violín—. El desierto es peligroso. Hay monstruos.

Jack lo supo entonces. No era amnesia. Era algo peor. Alguien había reescrito su mente.

Esa tarde, la siguió. Vio cómo un sedán gris la recogía. El conductor no saludó. Alice subió al coche con la obediencia de un autómata. El coche se dirigió a una casa en las afueras, rodeada por una valla de tres metros y cámaras de seguridad en cada esquina. No era un hogar. Era una fortaleza.

Jack necesitaba pruebas. ADN.

Unos días después, en un descanso, Alice dejó un vaso de café en una mesa. Jack hizo un truco de prestidigitador viejo y cansado: tiró sus gafas, se agachó y cambió el vaso por uno vacío.

El laboratorio confirmó lo imposible en 48 horas. El ADN coincidía. Alice era Samantha.

Pero rescatarla no sería tan simple como derribar una puerta.

Jack investigó al conductor. Oliver Watson. Un hombre cuyo historial mostraba una tragedia espejo: tres meses antes de que Samantha desapareciera, Oliver había estrellado su coche, matando a su prometida, Claire.

Claire se parecía a Samantha. Mucho.

Oliver no había secuestrado a una chica por dinero o lujuria. Había secuestrado a un reemplazo. Y para que el reemplazo funcionara, tenía que borrar a Samantha.

El 3 de noviembre de 2015, la policía canadiense y el FBI rodearon la casa.

No hubo disparos. Oliver se entregó con una sonrisa beatífica, como un mártir. Pero Samantha… Samantha luchó.

Gritaba y arañaba a los oficiales.

—¡El Carnicero! —lloraba—. ¡El Carnicero nos ha encontrado! ¡Oliver, sálvame!

En la sala de interrogatorios, Samantha se mecía en una esquina, un ovillo de terror puro. No quería agua. No quería hablar. Solo repetía su guion: Oliver la había salvado de un asesino en serie en el desierto. Oliver la había protegido. Oliver era su dios.

Jack entró en la sala. Pidió que apagaran las cámaras. Se sentó en el suelo, lejos de ella.

—Háblame de tu cicatriz —dijo suavemente.

Samantha levantó la vista, desafiante. —Me quemé huyendo del Carnicero. Oliver me curó. Él me salvó la vida.

Jack asintió lentamente. Luego, sacó una foto vieja de su bolsillo.

—Mira esto, Sam.

Era una foto de una niña de siete años en una bicicleta azul. Sonreía bajo el sol de Las Vegas. Y en su frente, clara como el día, había una pequeña cicatriz blanca. La misma que Samantha tenía ahora.

—Oliver te dijo que esa cicatriz te la hizo el Carnicero cuando tenías 18 años, ¿verdad? —preguntó Jack—. Pero aquí estás, con siete años. Y la cicatriz ya está ahí.

El silencio en la habitación fue absoluto.

Samantha miró la foto. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerla. Su mente intentaba rechazar la evidencia, pero la lógica era implacable. Si la cicatriz estaba allí a los siete años, la historia del ataque a los 18 era mentira. Y si eso era mentira… todo era mentira.

Oliver no era su salvador. Era el monstruo.

El grito que salió de su garganta no fue humano. Fue el sonido de diez años de realidad artificial rompiéndose en pedazos. Fue el sonido de una vida robada.

Se derrumbó en el suelo, llorando no por miedo, sino por la pérdida de sí misma.

El reencuentro con sus padres, días después, fue en una habitación blanca y estéril. Amelia y Henry habían envejecido un siglo en una década.

Samantha no corrió a abrazarlos. Se quedó quieta, mirándolos como si fueran fantasmas. Oliver le había dicho que estaban muertos. Que el Carnicero los había matado.

Pero Amelia extendió la mano, temblando. —Sammy…

Y Samantha tocó esa mano. Era cálida. Era real. No era un recuerdo implantado.

Un año después. Septiembre de 2016.

Samantha estaba sentada en el jardín de sus padres en Las Vegas. El calor era sofocante, pero a ella no le importaba. Sostenía un espejo de mano.

Trazó la cicatriz en su frente con un dedo. Durante años, la había odiado, creyendo que era la marca de la bestia, la prueba de que el mundo era un lugar de horror del que solo Oliver podía protegerla.

Pero ahora sabía la verdad. Esa cicatriz se la hizo cayéndose de la bici. Su padre la había llevado al hospital. Su madre le había dado helado después.

No era una marca de esclavitud. Era una marca de amor. Era la prueba de que ella existía antes de Oliver.

Cerró el espejo. Respiró hondo el aire seco y polvoriento.

Oliver Watson se pudriría en una celda en Canadá, sonriendo a una pared, atrapado en su propia fantasía. Pero Samantha Miller estaba aquí. Bajo el sol. En su casa.

El desierto no se la había tragado. Ella había vuelto. Y esta vez, nadie le escribiría el guion.