El 23 de marzo de 2024, Daniel Martínez estaba haciendo lo que había hecho cientos de veces antes. Como plomero experimentado en Naucalpan, Estado de México, los espacios oscuros y estrechos eran simplemente parte de su oficina. Había sido llamado a una casa de dos pisos construida en los años 60 para una tarea rutinaria: instalar un nuevo calentador de agua. Para pasar las tuberías necesarias hasta el sótano, tenía que navegar por el vientre oscuro de la casa.

Era un espacio claustrofóbico. No había más de 75 centímetros de espacio libre entre el suelo de tierra compactada y las vigas de madera del piso de arriba. Daniel se arrastraba sobre su estómago, con el sudor formándose en su frente a pesar del fresco olor a tierra y moho. Su linterna cortaba la oscuridad, iluminando telarañas antiguas. Su objetivo era la esquina más alejada, donde se conectaban las tuberías viejas.

Mientras avanzaba, centímetro a centímetro, el haz de su linterna captó algo. Un pequeño reflejo metálico, algo que no pertenecía a ese lugar. No era una tubería, ni una herramienta perdida. Estaba parcialmente enterrado en la tierra suelta. Intrigado, se acercó más, extendió la mano y lo recogió.

Era un retenedor dental. Un modelo antiguo, con alambres que se curvaban y una placa de acrílico diseñada para ajustarse al paladar. Estaba cubierto de tierra y mugre de décadas. Daniel estuvo a punto de desecharlo, pensando que era solo un pedazo de basura extraña. Pero entonces, algo hizo que su sangre se helara.

Atrapados en los bucles del alambre, todavía sujetos al metal, había algo horrible. Dos dientes humanos. No eran coronas, eran dientes completos, con las raíces marrones y secas todavía unidas. Eran inconfundiblemente humanos.

Daniel dejó caer el retenedor como si le quemara. Un pánico primordial se apoderó de él. Se revolvió, arrastrándose hacia atrás con una velocidad desesperada. Salió a la luz del día, respirando con dificultad, con el corazón latiendo en su garganta. Encontró al propietario, Miguel Rodríguez, y con voz temblorosa, le dijo que llamara a la policía. Inmediatamente.

Lo que Daniel Martínez había encontrado no era solo basura. Era la llave de un misterio de 45 años. Era el testimonio silencioso de un niño que desapareció de su habitación en 1979 y que, trágicamente, nunca había salido de casa.

El Fantasma de 1979

Para entender el horror de ese descubrimiento, debemos retroceder en el tiempo. El 15 de junio de 1979, Javier “Javi” Mendoza tenía 14 años. Era un estudiante de primer año en la Preparatoria “Benito Juárez”. Un chico normal de los 70: jugaba fútbol con sus amigos, sacaba notas decentes y le encantaba “La Guerra de las Galaxias”.

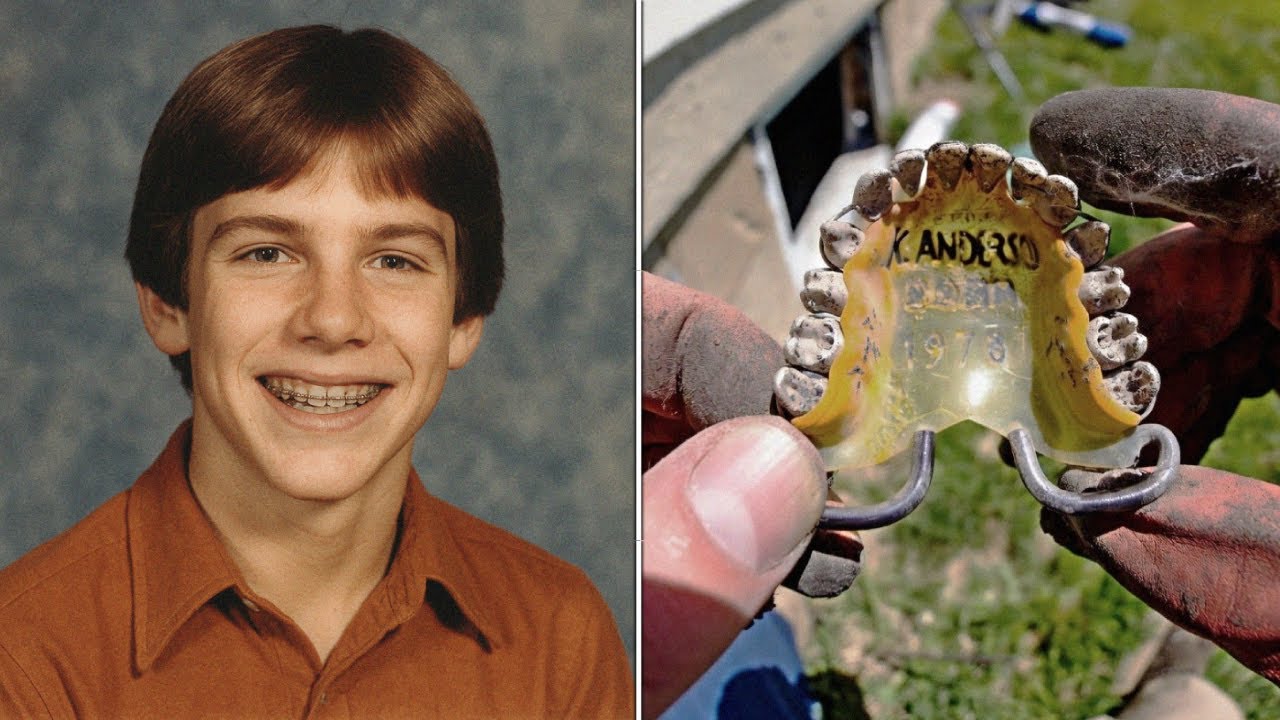

El año anterior, en 1978, le habían quitado los frenos. Como muchos adolescentes, había pasado a la fase de usar un retenedor por la noche. Era el mismo tipo de retenedor que Daniel encontraría décadas después. Su ortodoncista, el Dr. Ricardo Cárdenas, había grabado diligentemente el nombre de Javier en el acrílico: “J. Mendoza, 1978”. Era una práctica estándar.

Javier odiaba esa cosa. Se quejaba de que era incómoda, pero su madre, Patricia Mendoza, era inflexible. Habían gastado “un dineral” en esa ortodoncia. Javier usaría ese retenedor todas las noches. Sin excepciones.

La noche del 14 de junio de 1979 fue un viernes completamente ordinario. Javier fue a la escuela, volvió a casa, hizo sus deberes. Cenó con su familia: su madre Patricia, su padre Roberto, su hermano mayor Diego (de 19 años, que estaba de visita de la UNAM) y su hermana menor Ana (de 12 años).

Después de cenar, vio la televisión. Alrededor de las 9 p.m., Patricia le dijo que se preparara para dormir. Fue a su habitación, ubicada en el primer piso en la parte trasera de la casa. El resto de la familia dormía en el segundo piso. Se cepilló los dientes, se puso el retenedor y se metió en la cama. A las 9:30 p.m., Patricia fue a verlo. Estaba leyendo una novela de ciencia ficción. Ella le dio un beso de buenas noches, apagó la luz y cerró la puerta.

Fue la última vez que alguien vio a Javier Mendoza con vida.

A las 7 a.m. de la mañana siguiente, sábado 15 de junio, Patricia fue a despertar a Javier para su partido de fútbol. Abrió la puerta y encontró una escena que se convertiría en su pesadilla viviente. La cama estaba vacía, las sábanas revueltas. La ventana de la habitación, que daba al patio trasero, estaba abierta.

Pero lo más aterrador fue la malla mosquitera. Había sido cortada. Un tajo limpio, de arriba a abajo.

La primera reacción de Patricia fue de irritación. Pensó que Javier se había escapado para encontrarse con amigos. Salió al patio trasero, gritando su nombre. No hubo respuesta. Fue entonces cuando miró la malla más de cerca. El corte estaba curvado hacia adentro. No había sido cortada desde dentro para salir. Había sido cortada desde fuera. Alguien había entrado.

Patricia gritó. Roberto bajó corriendo. Registraron la casa. Javier no estaba. Roberto llamó a la policía.

La Búsqueda Masiva y el Caso Frío

En 20 minutos, la policía judicial estaba en la escena. Los oficiales examinaron la habitación de Javier. La teoría se formó rápidamente: un secuestro. La malla cortada desde el exterior era la prueba principal. La cama mostraba signos de lucha; las sábanas estaban corridas hacia la ventana, como si alguien hubiera sido arrastrado.

Sobre la mesita de noche estaba el estuche del retenedor de Javier. Estaba vacío. Javier había estado usando su retenedor cuando se lo llevaron.

La noticia golpeó a la comunidad. El pánico se apoderó de los padres. La búsqueda de Javier Mendoza fue masiva. Cientos de voluntarios se unieron a la policía, peinando la zona. Trajeron perros de rastreo. Los perros siguieron un olor desde la ventana de Javier, a través del patio trasero y hasta la calle. Y allí, el rastro desapareció.

La teoría policial se solidificó: un depredador había agarrado a Javier, lo había llevado a un vehículo que esperaba y había desaparecido en la noche.

Los detectives interrogaron a todos en la colonia. Nadie vio nada. Nadie escuchó nada. Ni coches extraños, ni gritos. El rostro de Javier estaba en todas las noticias y en carteles de “DESAPARECIDO”. Patricia y Roberto aparecieron en televisión, suplicando entre lágrimas el regreso de su hijo.

Pero los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. No hubo pistas. No hubo avistamientos. No hubo petición de rescate. No hubo cuerpo.

Para octubre de 1979, la policía había entrevistado a más de 200 personas y había investigado docenas de pistas, todas las cuales llevaron a callejones sin salida. El detective principal, Franco Morales, estaba convencido de que era obra de un depredador. Pero sin pruebas, el caso se enfrió.

Patricia Mendoza nunca se rindió. Se negó a aceptar que Javier se había ido. Mantuvo su habitación exactamente como la había dejado. Sus pósters en las paredes, sus balones de fútbol, sus libros en el estante. Cada cumpleaños, cada Navidad, ponía un lugar para Javier en la mesa, por si acaso volvía a casa.

Nunca lo hizo.

En 1982, tres años después de la desaparición de Javier, la familia Mendoza se mudó. Patricia no podía soportarlo más. Pasar por la habitación vacía de Javier todos los días la estaba destruyendo. Vendieron la casa a una pareja joven, Marcos y Susana Chávez.

El Secreto de 45 Años

Los Chávez vivieron en la casa durante 15 años. Criaron a dos hijos allí. Nunca tuvieron motivos para entrar en el espacio de rastreo. En 1997, vendieron la casa a otra familia. Y así siguió. La casa cambió de manos seis veces entre 1982 y 2024.

Ninguno de ellos tenía la menor idea de que, bajo sus pies, en el oscuro y estrecho espacio de rastreo, Javier Mendoza había estado allí todo el tiempo.

Durante 45 años, sus restos yacieron en la oscuridad, a menos de 6 metros de donde su madre lo había buscado desesperadamente, a menos de 5 metros de donde los policías se habían parado mientras investigaban su “secuestro”. Nunca se había ido. Y nadie lo sabía.

Avancemos rápidamente hasta 2021. Miguel Rodríguez compró la casa. Era contratista y le gustaba arreglar propiedades antiguas. La casa necesitaba actualizaciones. En marzo de 2024, decidió que era hora de reemplazar el antiguo calentador de agua. Contrató a un plomero, Daniel Martínez. Y fue entonces cuando el secreto de 45 años finalmente salió a la luz.

Cuando la Policía de Investigación (PDI) del Estado de México llegó el 23 de marzo de 2024, alertada por la llamada al 911 de Miguel Rodríguez, Daniel, todavía temblando, les mostró la abertura de ventilación. Los oficiales entraron al espacio de rastreo con luces de alta potencia. Confirmaron la presencia de restos humanos.

La escena fue asegurada. Llegaron equipos forenses. Con un cuidado minucioso, comenzaron a excavar. En la esquina más alejada, parcialmente enterrado bajo tierra suelta, encontraron un esqueleto completo. Era pequeño, joven. Un adolescente.

Y junto al cráneo, en la tierra, estaba el retenedor con los dientes todavía sujetos.

La Dra. Elisa Parra, antropóloga forense, fotografió todo meticulosamente. Luego, con cuidado, recogió el retenedor para examinarlo. Fue cuando limpió la tierra y la mugre de la placa de acrílico que vio el grabado: “J. Mendoza, 1978”.

La Dra. Parra buscó el nombre en las bases de datos de personas desaparecidas. El resultado fue inmediato: Javier Mendoza. Desaparecido el 15 de junio de 1979. Desde esa misma dirección.

La detective Sara Montes, que se había hecho cargo de los casos fríos de la PDI, sacó el archivo de 1979. Leyó cada página. Miró las fotos del joven Javier. Leyó los informes sobre la malla cortada, el presunto secuestro, la búsqueda masiva, el callejón sin salida.

Y de repente, todo encajó de la manera más horrible. Javier nunca fue secuestrado. Alguien lo había matado en su propia habitación, había escondido su cuerpo en el espacio de rastreo y luego había escenificado meticulosamente un secuestro cortando la malla desde el interior.

El Testimonio del Retenedor

El análisis forense de los restos de Javier tomó tres semanas. La Dra. Parra examinó cada hueso. La verdad que revelaron fue brutal. El esqueleto mostraba claros signos de trauma por fuerza contundente. El cráneo tenía múltiples fracturas, concentradas en el lado izquierdo de la cabeza y la cara.

Algo pesado, como un bate de béisbol o un objeto similar, había golpeado a Javier con una fuerza significativa. El daño a los huesos faciales explicaba el hallazgo del retenedor.

Cuando Javier fue golpeado, el impacto fue tan severo que le rompió los dos dientes frontales a nivel de la raíz. Los dientes se desprendieron, pero quedaron atrapados en el alambre del retenedor. El retenedor mismo fue probablemente desalojado de la boca de Javier durante el ataque. Cuando el cuerpo fue colocado en el espacio de rastreo, el retenedor cayó junto a su cabeza. A medida que el cuerpo se descompuso durante 45 años, el retenedor permaneció donde cayó, pero los dientes, físicamente atrapados en los bucles de metal, permanecieron con él.

El análisis de los propios dientes confirmó que las raíces mostraban signos de fractura fresca, consistente con un trauma violento. Esos dientes habían sido arrancados con fuerza.

Para confirmar, trajeron al Dr. Ricardo Cárdenas, el mismo ortodoncista de Javier, ahora con 78 años y jubilado. Confirmó que el retenedor era uno que él había hecho. Dijo que recordaba a Javier: un niño callado que odiaba usar el aparato. El Dr. Cárdenas examinó los dientes y confirmó que fueron extraídos violentamente. Tuvo que disculparse y salir de la sala de examen. Empezó a llorar.

Deconstruyendo la Mentira y la Sombra del Hermano

Con la prueba forense en la mano, la detective Montes reabrió la investigación con una nueva y escalofriante perspectiva. El asesino no era un extraño; era alguien de dentro de la casa.

Estudió los informes de 1979. La malla cortada siempre le había molestado. Los investigadores originales habían notado que no había lodo en el alféizar de la ventana ni plantas perturbadas. Cualquiera que hubiera trepado por esa ventana debería haber dejado marcas. No había marcas porque nadie había trepado.

La detective Montes revisó la lista de personas en la casa esa noche: Patricia, Roberto (fallecido en 2010), Ana (hermana, 12 años) y Diego (hermano, 19 años).

Se centró en la entrevista de Diego. Él había dicho que estuvo en su habitación del piso de arriba toda la noche, no escuchó nada y se despertó con los gritos de su madre. Pero aquí había algo. Diego se había ido a la UNAM el domingo por la mañana, 16 de junio, justo el día después de que Javier desapareciera.

La detective Montes verificó los registros universitarios de Diego. Su semestre no comenzaba hasta semanas después. No tenía ninguna razón para apresurarse a volver. Sin embargo, abandonó a su familia devastada la mañana después de que su hermano desapareciera.

La detective Montes intentó encontrar a Diego Mendoza. Encontró su acta de defunción. Diego había muerto en 2019 en un accidente automovilístico en la autopista México-Querétaro. Tenía 59 años.

Era otro callejón sin salida, pero Montes no se rindió. Contactó a la viuda de Diego, Laura. Le explicó que estaba investigando el caso de Javier. Laura estaba conmocionada; sabía que el hermano de Diego había desaparecido, pero él rara vez hablaba de ello. Cooperó y le dio a Montes acceso a un trastero que Diego había mantenido.

En una caja vieja, la detective Montes encontró un bate de béisbol. Un Louisville Slugger de madera, con el nombre “Diego Mendoza” grabado a fuego en el mango. Era de la preparatoria. Diego lo había llevado a la universidad y lo había conservado durante 45 años. El bate fue analizado, pero después de tanto tiempo, no quedaba material biológico.

Luego, Montes entrevistó a Ana Mendoza, la hermana menor, ahora de 57 años y viviendo en Puebla. Ana recordaba esa noche. Y recordaba algo que no estaba en los informes de 1979.

Le dijo a la detective Montes que Diego y Javier habían discutido la noche antes de que Javier desapareciera. El viernes 14 de junio, alrededor de las 8 p.m., los escuchó peleando en la habitación de Javier. Diego estaba enojado, gritaba. Ana no podía oír sobre qué discutían.

La detective Montes le preguntó a Ana por qué nunca se lo había dicho a la policía. Ana dijo que nadie le había preguntado. Y ella tenía 12 años, estaba aterrorizada. No pensó en mencionar una pelea entre hermanos. Pero ahora, 45 años después, se preguntaba… ¿podría Diego haber hecho algo?

El Peso de la Verdad

La detective Montes construyó la línea de tiempo.

8:00 p.m.: Diego y Javier discuten.

9:30 p.m.: Javier se acuesta, usando su retenedor.

Entre las 9:30 p.m. y las 7:00 a.m.: Alguien, probablemente Diego, entra en la habitación de Javier. Ocurre un altercado. Diego, usando el bate, golpea a Javier en la cabeza y la cara, matándolo.

Pánico: El asesino, al darse cuenta de lo que ha hecho, decide ocultar el cuerpo.

En la madrugada (2-3 a.m.): El asesino saca el cuerpo de Javier por la ventana. Lo lleva al costado de la casa, quita el panel de ventilación, empuja el cuerpo adentro y lo cubre con tierra. Tira el retenedor.

El Encubrimiento: Vuelve a la habitación, corta la malla desde adentro y vuelve a la cama.

La Huida: A la mañana siguiente, incapaz de enfrentar las consecuencias, Diego huye a la universidad.

Explicaba todo. Pero Diego estaba muerto. No podía ser procesado. No podía confesar.

En abril de 2024, la detective Montes llamó a Patricia Mendoza, que ahora tenía 79 años. Le dijo que habían encontrado a Javier. Patricia se derrumbó. Durante 45 años, se había preguntado, había esperado. Y ahora lo sabía. Javier había estado bajo la casa todo el tiempo.

Patricia preguntó cómo había muerto. Montes se lo dijo suavemente. Trauma por fuerza contundente.

Patricia hizo la pregunta que más temía. Preguntó quién. Montes dijo que creían que era alguien de la familia. La voz de Patricia se apagó. Preguntó: “¿Fue Diego?”. Montes dijo que no podían probarlo, pero que todas las pruebas apuntaban a que sí.

Patricia colgó. Llamó a Laura, la viuda de Diego. Le preguntó si Diego alguna vez había dicho algo. Laura dijo que no, pero recordó una cosa. Años atrás, alrededor de 2010, Diego había estado bebiendo. Dijo algo sobre desear poder “deshacer 1979”. Laura pensó que se refería a la universidad o a su carrera. Ahora, se daba cuenta de que se refería a Javier.

Finalmente en Casa

Javier Mendoza fue enterrado el 5 de mayo de 2024. 45 años después de su desaparición. Su madre Patricia estaba allí. Su hermana Ana. La esposa de Diego, Laura, y sus hijos.

Patricia enterró a Javier con su retenedor. El retenedor con sus dientes todavía sujetos. Era parte de su historia. La lápida dice: “Javier Mendoza, 1964-1979. Perdido pero nunca olvidado. Finalmente en casa”.

Patricia visita la tumba todas las semanas. Le pide perdón por no haberlo encontrado antes. Le pide perdón por lo que hizo Diego.

La casa en Naucalpan fue vendida por Miguel Rodríguez en junio de 2024. No podía seguir viviendo allí. Los nuevos propietarios son una familia joven. No conocen la historia. El espacio de rastreo ha sido sellado con concreto. La habitación de Javier es ahora un cuarto de juegos.

Pero cada 15 de junio, Patricia conduce hasta esa casa. Se estaciona al otro lado de la calle y mira la ventana de Javier. Y recuerda al niño cuya vida fue arrebatada por alguien en quien confiaba.