La Sierra Madre Oriental, un monumento de imponente belleza natural y hogar de antiguas leyendas en México, guarda a menudo sus propios secretos, pero pocos son tan inquietantes como la desaparición de Elena y Ricardo Mendoza en el verano de 2014. Lo que comenzó como un simple viaje de senderismo de un día se transformó en un angustioso misterio que se prolongó durante ocho meses, hasta que un inesperado y peludo mensajero regresó de las profundidades de la maleza para señalar una verdad que desafiaba toda lógica.

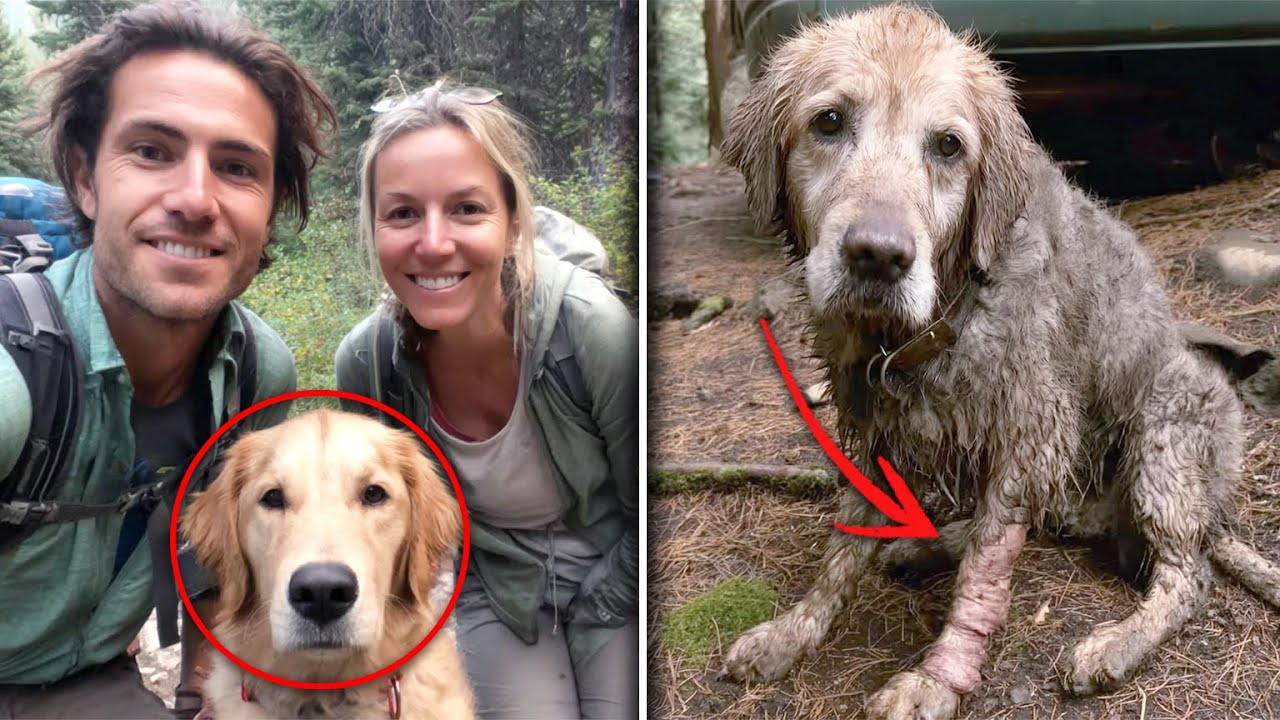

El 23 de junio de 2014, en las frescas horas previas al amanecer, Elena Mendoza, de 42 años, y su hijo Ricardo, de 23, partieron de su hogar en Monterrey, Nuevo León. La tradición familiar de la caminata a la Sierra, buscando tranquilidad lejos del bullicio de la ciudad, era un ritual largamente esperado, y su golden retriever, Canela, parecía tan emocionado como ellos, revolviendo la tierra junto a la camioneta pick-up. Habían elegido el Sendero del Venado, una ruta menos transitada y tranquila, perfecta para una excursión de dos días con una noche de campamento planeada. Las cámaras de vigilancia de una gasolinera en la Carretera Nacional capturaron sus últimas imágenes, una madre y un hijo abrazándose brevemente antes de adentrarse en la espesura del monte, sin ninguna indicación de que estaban dando los últimos pasos de sus vidas cotidianas.

Cuando no regresaron a casa la noche del domingo, el esposo y padre, Miguel Mendoza, alertó a la Fiscalía local. La búsqueda se puso en marcha al amanecer del lunes. La camioneta de la familia estaba estacionada en el inicio del Sendero del Venado, cerrado, intacto, con la caja casi vacía. Habían llevado todo consigo: mochilas, sacos de dormir y provisiones. Los equipos de Protección Civil y los perros de búsqueda iniciaron la batida, pero el terreno se reveló rápidamente como un enemigo. Las secciones rocosas de la sierra no retenían las huellas, y la densa vegetación del monte bajo hacía casi imposible distinguir un rastro fresco. Días de intensa búsqueda no arrojaron ni un solo indicio: ni restos de comida, ni ropa rasgada, ni señales de un campamento. Elena y Ricardo se habían desvanecido por completo, como si la montaña los hubiera absorbido.

A pesar de los esfuerzos que duraron más de una semana e incluyeron un helicóptero y voluntarios de clubes de alpinismo locales, la Sierra permaneció en silencio. El informe final del servicio de guardabosques concluyó con una fría frase oficial: “Probablemente se desviaron de la ruta marcada antes de que alguien pudiera verlos”. Para Miguel Mendoza y la familia, esta fórmula no capturó el vacío que sentían. Dos personas se habían perdido en una ruta bien conocida sin testigos ni pistas. La fase activa de la búsqueda se extendió por casi tres semanas, pero cada día solo traía más frustración. Se investigaron todas las hipótesis, desde caídas y exposición hasta ataques de pumas o jabalíes, pero no se encontró ninguna evidencia de lucha, sangre o rastros característicos. El monte se había tragado a la pareja.

Después de la segunda semana sin resultados, la investigación consideró la posibilidad de un acto criminal, aunque era la opción menos deseada. Se revisaron campamentos ilegales, refugios abandonados y carreteras forestales olvidadas, pero la limpieza era absoluta. Ni un fragmento de tela, ni un pequeño objeto personal. Los registros financieros y de celulares confirmaron que la pareja no había tenido actividad desde el mediodía del día de su llegada, lo cual era usual en un área sin cobertura, pero añadía otra capa de misterio a su destino. Miguel contrató al investigador privado, el Comandante Ramiro Fuentes, cuyo trabajo se enfocó en entrevistar a todos los que estuvieron en la región. Las preguntas sobre gritos, ruidos o movimientos inusuales siempre obtenían la misma respuesta: silencio absoluto.

El caso languideció hasta que, en febrero de 2015, el misterio tomó un giro inesperado. En una mañana lluviosa y sombría, el encargado de un pequeño hotel de carretera en Villa de Santiago, Don Javier, escuchó un rasguño sordo en la puerta de servicio. Al abrir, encontró a Canela, la golden retriever, sucia, empapada y exhausta. La reconoció inmediatamente por los carteles de búsqueda que habían estado colgados en su hotel por casi un año. Canela no solo había regresado, sino que se había dirigido directamente al hotel, actuando como si buscara a alguien conocido.

Tras el examen veterinario, surgió un detalle sorprendente: Canela no había estado hambrienta en días o semanas, su estómago contenía restos de comida empaquetada, no salvaje. Esto significaba que había sido alimentada por un ser humano recientemente. Además, el nudo de su correa era de un tipo que Elena nunca usó, más apretado y no estándar. El regreso de la perra, en lugar de traer alivio, sembró una nueva ola de especulaciones: ¿había sido Canela liberada por la persona que se había llevado a los Mendoza?

Canela se convirtió en el único eslabón físico con la verdad. El Comandante Fuentes decidió que la perra era el único testigo confiable. Llevó a Canela de vuelta al monte, y después de kilómetros de avance caótico, el animal finalmente se enfocó, corriendo con determinación hacia la densa franja boscosa en las faldas de la Sierra, un área que no había sido priorizada en la búsqueda oficial. El destino de Canela fue una vieja bodega de almacenamiento de herramientas de la era minera, un edificio casi en ruinas, pero con una incongruencia notable: un candado nuevo y brillante en la puerta metálica.

Dentro del almacén, el equipo encontró rastros de actividad reciente: latas de comida vacías, un saco de dormir enrollado cuidadosamente (lo que indicaba que su usuario planeaba volver) y, lo más perturbador de todo, un pequeño objeto de goma desgastado: el balón infantil con el que Ricardo solía jugar con Canela en el patio de su casa en Monterrey. La presencia de este objeto personal tan lejos de la ruta conocida fue la primera prueba material que vinculaba el almacén con la familia Mendoza. No era un accidente. Alguien había estado allí, y se había llevado un objeto de la familia.

Al examinar el exterior del almacén, se encontraron huellas de zapatos de trabajo o botas de campo, no de senderismo, y un cordón de mochila roto. El análisis se centró en un mapa de la Sierra encontrado dentro, desgastado y con una línea de lápiz casi borrada que indicaba un camino no oficial, directamente hacia una antigua mina a cielo abierto abandonada, conocida como El Socavón. Este era un lugar peligroso, fuera de las rutas de senderismo y evitado por los lugareños. Quien dibujó esa línea sabía del camino.

El equipo siguió la ruta marcada en el mapa, un camino difícil y casi invisible que evidenciaba un conocimiento profundo del monte. La mina a cielo abierto de El Socavón era un pozo sombreado en medio de la vegetación. Canela, al ser liberada, se puso tensa y comenzó a cavar frenéticamente bajo unos troncos. En ese lugar, la pala reveló los primeros fragmentos de tela, ropa sintética desgarrada y una cámara fotográfica destrozada, cuyo modelo coincidía con la de Elena y Ricardo. Todos los objetos estaban ocultos, indicando un intento deliberado de eliminar pruebas.

Bajo la capa superior de tierra, el equipo encontró tierra más oscura y revuelta. Habían tropezado con un lugar de sepultura improvisada. Los restos de dos personas yacían juntos. La identificación se confirmó con las pertenencias personales halladas, incluido el carné de conducir de Ricardo, milagrosamente conservado en su cartera.

Lo más terrible fue el descubrimiento de un objeto de acero pesado y oxidado cerca de la fosa, que fue enviado a análisis de inmediato. La evaluación forense preliminar fue escalofriante: la naturaleza de las lesiones en los huesos era consistente con múltiples golpes de un objeto contundente y pesado. La conclusión fue innegable: las víctimas no murieron en un accidente. Fueron víctimas de un acto violento. El enterramiento apresurado, aunque intencional, sugería que la persona que lo hizo tenía prisa o no estaba bien equipada para un ocultamiento profundo.

A pesar de la verdad revelada, la búsqueda del atacante se estancó. La investigación se centró en personas con antecedentes penales en Nuevo León y Coahuila, pero todos tenían coartadas sólidas. La esperanza se centró en la prueba forense del objeto de acero, pero el metal corroído había destruido cualquier huella digital o rastro genético que pudiera haber quedado. Las muestras de tierra tampoco arrojaron ADN ajeno a los equipos de rescate y las víctimas.

El caso se convirtió en un “circuito cerrado”. Quien cometió este acto demostró un conocimiento íntimo del área y una frialdad para limpiar la escena, evitando dejar cualquier pista. La única hipótesis viable fue la de un atacante anónimo, un viajero, un trabajador estacional o una persona indocumentada, completamente fuera de las bases de datos. Pero la precisión de sus acciones contradecía la aleatoriedad de un viajero casual.

A finales de 2015, el caso Mendoza fue clasificado como suspendido por falta de nuevas pruebas por la Fiscalía. La investigación no se cerró, pero el trabajo activo se detuvo. La Sierra había devuelto a Canela y los cuerpos, pero no había dado el nombre del responsable.

Miguel Mendoza recogió a Canela de la clínica. La perra era la única que había visto el final de la vida de su familia, pero no podía hablar. Con el tiempo, Canela se adaptó, pero la sombra de la ausencia permaneció. Cada año, Miguel regresaba al inicio del Sendero del Venado, no para buscar, sino para estar en silencio, mirando los pinos y las rocas, sabiendo que el responsable existía en algún lugar, respirando y caminando sin nombre ni castigo. La historia de Elena y Ricardo Mendoza es un recordatorio sombrío de que, a veces, la maldad puede ser invisible y la naturaleza, el testigo de un acto brutal que permanece impune. El silencio de la Sierra Madre Oriental sigue guardando el secreto del atacante, un misterio que desafía el paso del tiempo.