En el verano de 1981, la vasta e implacable Sierra Tarahumara, en el corazón de Chihuahua, se tragó a nueve jóvenes excursionistas. El grupo, conocido localmente como “Los 9 de Creel”, partió del pueblo mágico con destino a las profundidades de las Barrancas del Cobre, equipados para tres días de aventura. Nunca regresaron. Durante más de cuatro décadas, su ausencia se convirtió en una herida abierta en la región, un misterio fantasmal sin testigos, sin demandas y, lo más escalofriante, sin una sola prueba física.

La búsqueda inicial fue una de las más extensas en la historia del estado. Soldados, policías estatales y cientos de voluntarios Rarámuris y mestizos peinaron las barrancas. Pero no encontraron nada. Ni una mochila, ni una bota, ni un rastro de lucha. Era como si nueve personas se hubieran desvanecido en el aire de la montaña. El caso se enfrió, convirtiéndose en una leyenda trágica, un cuento de advertencia en la sierra.

Eso fue hasta el verano de 2023.

La guardabosques Elena Torres, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), realizaba trabajos de mantenimiento en un sendero secundario poco utilizado cuando algo la detuvo. El suelo del bosque no era uniforme. Vio una serie de montículos bajos y redondeados, demasiado deliberados para ser obra de la naturaleza. “Estaban alineados en una fila que ningún proceso natural habría formado”, declaró más tarde.

Siguiendo su instinto, Torres y su equipo comenzaron a excavar con cuidado. Lo que encontraron heló la sangre de una nación y reabrió el caso de 42 años. Debajo de la tierra compactada, descubrieron las tiendas de campaña de los excursionistas. Un campamento entero, deliberadamente enterrado.

Dentro de las tiendas, el tiempo se había detenido. Encontraron sacos de dormir, equipo de cocina, cuadernos e incluso una cámara. Pero faltaba lo más importante: no había presencia humana. Las pertenencias estaban allí, pero los nueve jóvenes no. El descubrimiento transformó la investigación de un caso de personas desaparecidas a la escena de un acto intencionado. La pregunta ya no era dónde estaban, sino quién había enterrado metódicamente su campamento y por qué.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua y la Fiscalía General de la República (FGR) tomaron el control, estableciendo un grupo de trabajo especial liderado por el Comandante Mateo Herrera, un veterano en casos fríos. La Dra. Sofía Alarcón, jefa de Servicios Periciales, fue asignada para supervisar el meticuloso flujo de pruebas. Cada artículo fue catalogado, embolsado y transportado al laboratorio en Chihuahua capital.

Pronto, los excursionistas desaparecidos comenzaron a hablar desde el pasado. Los analistas recuperaron seis diarios y varias fotografías de la cámara. Las palabras escritas en esos diarios cambiaron el rumbo de la investigación.

Una excursionista, Angela Morales, había dibujado extrañas huellas cerca de su campamento. “No son huellas de botas”, escribió. “Marcas como espaciales. Demasiado profundas. No tiene sentido”. Otro miembro, David Reyes, el navegador del grupo, describió ruidos que rodeaban su claro por la noche. “Movimientos en círculos”, escribió, y subrayó dos veces: “No son los sonidos habituales”.

No eran notas de pánico, sino de observación. Estaban documentando anomalías.

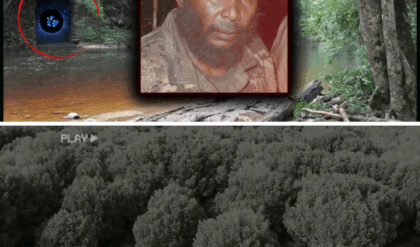

Pero la evidencia más escalofriante provino de las fotografías. Después de una cuidadosa restauración digital dirigida por el especialista Raúl Ortega, una imagen reveló algo que los investigadores de 1981 nunca pudieron ver. En el fondo, justo más allá de una línea de pinos, se podía ver una figura humana apenas perceptible. Estaba de pie, rígida, observándolos desde las sombras.

Las familias de los desaparecidos, que habían vivido cuatro décadas en el limbo, fueron convocadas. Nora Morales, hermana de Daniel, reconoció instantáneamente la meticulosa letra de su hermano en los registros del campamento. Tomás Reyes, padre de Rebeca, identificó las anotaciones de su hija en los mapas topográficos, pero señaló algo crucial: había marcas en los mapas que ella nunca habría hecho. Alguien más había añadido notas a sus mapas.

Mientras el equipo de investigación se sumergía en las pruebas, la Dra. Alarcón hizo un descubrimiento que lo cambió todo. Los análisis de suelo de las tiendas enterradas revelaron la presencia de vetas de magnetita, un mineral que no era nativo de la cresta donde Torres encontró los montículos.

La conclusión fue impactante: las tiendas no fueron enterradas donde se usaron.

Alguien, en algún momento después del encuentro con los excursionistas, había desmantelado metódicamente el campamento, lo había transportado casi 15 kilómetros a través de un terreno difícil y luego lo había enterrado deliberadamente. El análisis de las varillas de aluminio de las tiendas también mostró marcas de herramientas, lo que sugiere que fueron desmontadas a la fuerza.

Pero había más. Entre las capas de tierra, los forenses encontraron fibras de polímero sintético que no existían en 1981. Esto significaba que quienquiera que hubiera enterrado las tiendas había regresado. El sitio había sido visitado y “mantenido” décadas después del evento inicial. No se trataba de un acto impulsivo, sino de una gestión obsesiva y a largo plazo de un secreto.

El grupo de trabajo utilizó imágenes de satélite históricas para localizar antiguos caminos mineros que conectaban la zona rica en minerales con la cresta del entierro. Siguiendo uno de estos senderos cubiertos de maleza, encontraron una choza medio derrumbada. En un espacio de acceso debajo de la estructura, encontraron un alijo: fragmentos de cuerda, utensilios de cocina oxidados y, lo más importante, un trozo de lona con iniciales que las familias confirmaron que pertenecían a uno de los excursionistas. Habían encontrado el punto de parada del perpetrador.

Con un perfil geográfico emergiendo, el Comandante Herrera buscó en los archivos. Fue entonces cuando un nombre surgió de los polvorientos libros de registro de la policía municipal y de los guardabosques de 1981: Benito Gómez.

Gómez era descrito como un hombre solitario, un ermitaño, “El Fantasma de la Sierra”, que vivía fuera del sistema en los bosques. Los registros de junio de 1981, semanas antes de la desaparición del grupo, lo situaban en los mismos senderos, “cargando un pesado bulto de lona y una hacha”. Los guardabosques lo veían a menudo cerca de caminos cerrados. Su presencia, aunque excéntrica, nunca fue ilegal. Pero ahora, su nombre estaba en el centro de la investigación.

La Dra. Marina Campos, una perfiladora criminal, fue llamada. Su evaluación fue escalofriante. El perpetrador era “paciente”, “alfabetizado en el terreno” y “obsesionado con el orden”. Lo más importante, tenía un alto “riesgo de revisita”. Creían que, si estaba vivo, todavía regresaría a sus sitios.

Basándose en este perfil, el Comandante Herrera autorizó una operación de vigilancia. Se colocaron cámaras infrarrojas y sensores acústicos cerca de la choza derrumbada y del lugar del entierro.

Durante la segunda semana, una noche, un sensor acústico se disparó. Una cámara de infrarrojos capturó la imagen: una figura masculina, delgada y mayor, moviéndose deliberadamente por el bosque en la oscuridad. El hombre trazó la ruta exacta desde la choza hasta la cresta. Llevaba un bulto de lona y estacas. No estaba deambulando; estaba en un circuito de mantenimiento.

Mientras tanto, el analista de imágenes Raúl Ortega trabajaba en otra fotografía. Esta mostraba a los campistas junto a un arroyo. En la esquina inferior, en el reflejo distorsionado del agua, Ortega aisló el perfil parcial de un rostro humano. Era el observador.

El grupo de trabajo tenía ahora todo lo que necesitaba. Combinaron los registros de los guardabosques de 1981, la figura en la foto, el perfil de reflexión en el agua, la evidencia forense de reubicación y las nuevas imágenes de vigilancia infrarroja. Un juez firmó una orden de cateo para el campamento conocido de Benito Gómez.

En la destartalada choza de Gómez, los investigadores encontraron más estacas, fragmentos de lona y cuadernos escritos a mano. Esos cuadernos contenían mapas detallados y codificados de los mismos senderos de acceso y coordenadas que el equipo había identificado.

Pero la prueba irrefutable provino del laboratorio. Los técnicos de huellas dactilares levantaron impresiones parciales de los nuevos cuadernos de Gómez. Luego las compararon con las huellas latentes que habían logrado preservar de las varillas de las tiendas de campaña de 1981. El resultado: una coincidencia de ocho puntos. Era el puente forense que conectaba directamente a Gómez con los artículos enterrados 42 años antes.

Benito Gómez fue detenido por la Policía Estatal a la mañana siguiente. Cumplió sin oponer resistencia. En la sala de interrogatorios de la Fiscalía, no confesó, pero su lenguaje lo reveló todo. Habló del bosque como si fuera suyo, describiendo los senderos como “mis corredores” y los alijos como “mi orden”. Admitió que los cuadernos eran suyos, “observaciones” que había mantenido durante décadas para “preservar las cosas como estaban”. Su mentalidad coincidía perfectamente con el perfil de la Dra. Campos: un individuo motivado por el control y la curación obsesiva.

A raíz de la detención, se implementaron nuevas medidas de seguridad en las Barrancas del Cobre: cámaras activadas por movimiento, patrullas de CONANP mejoradas y una nueva iniciativa de vigilancia de senderos.

El paso final de la investigación fue el más humano. Uno por uno, los diarios, mapas y pertenencias personales recuperados fueron devueltos a las familias. Nora Morales recibió el cuaderno de su hermano. Tomás Reyes desplegó suavemente los mapas de senderos de su hija. “Para ver su letra de nuevo”, dijo Tomás, “es como si todavía nos estuviera guiando”.

Se instaló una placa simple en Creel, dedicada a los nueve jóvenes cuyas vidas se interrumpieron. El misterio de “Los 9 de Creel” había llegado a su fin, no con todas las respuestas sobre su trágico destino, sino con la verdad sobre el hombre que había guardado su secreto bajo tierra durante 42 años. La paciencia de la guardabosques Torres, la precisión de los peritos y la persistencia del Comandante Herrera finalmente le dieron a la sierra la oportunidad de contar su historia.