La lluvia no limpiaba las calles de Boulder esa noche; solo las ahogaba.

Era el tipo de tormenta que obliga a la gente a mirar hacia abajo, a esconderse en sus cuellos, a ignorar el mundo. Pero dentro de la comisaría del condado, el aire estaba estancado. Olía a café quemado y a burocracia cansada. El reloj marcaba las 2:00 de la madrugada. El sargento de guardia apenas levantó la vista cuando la pesada puerta principal se abrió con un gemido metálico, empujada por una ráfaga de viento helado.

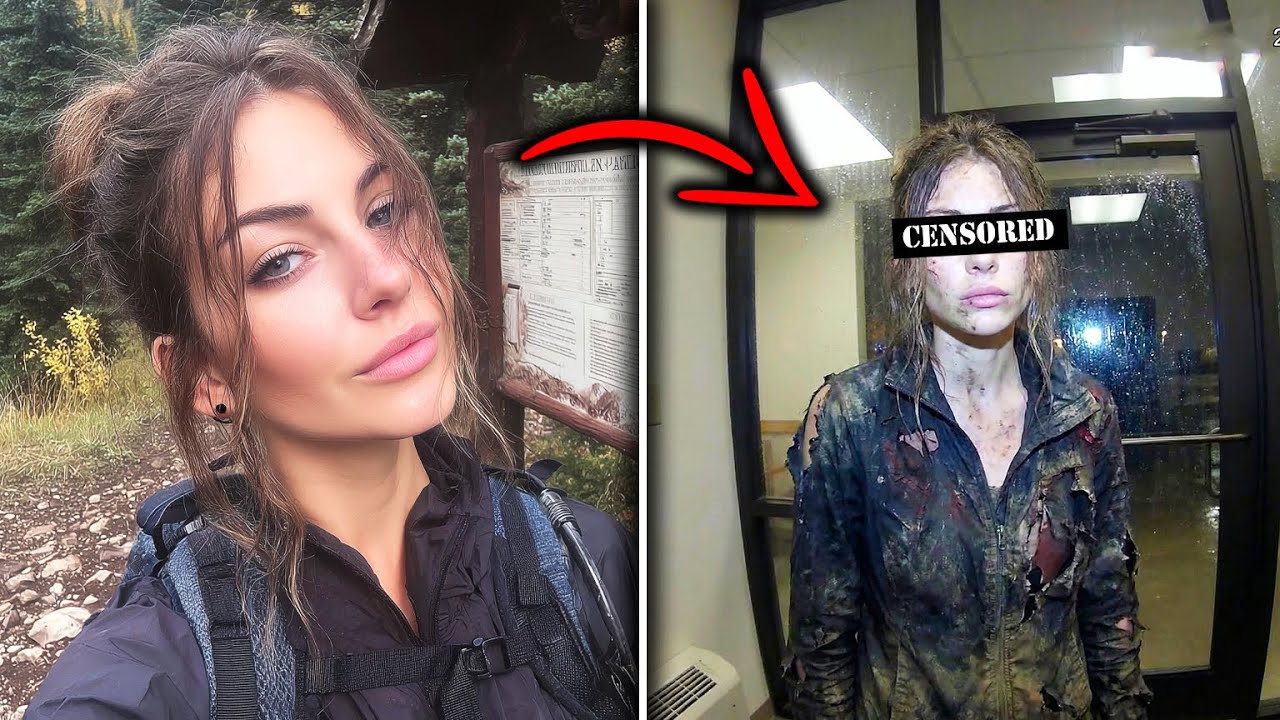

Entró una figura.

Al principio, parecía un espectro hecho de harapos y sombras. Una mujer sin hogar, pensaron. Buscando calor. Pero cuando dio un paso hacia la luz fluorescente del vestíbulo, el silencio cayó como una guillotina.

No era solo su delgadez, aunque sus clavículas amenazaban con rasgar la piel translúcida y grisácea. No era solo la ropa, que colgaba de su cuerpo esquelético como la vela de un barco naufragado. Eran sus ojos. Dos pozos negros, dilatados por un terror infinito, incrustados en un cráneo que parecía haber olvidado lo que era la luz del sol.

Temblaba. No de frío. De una vibración interna, como si sus nervios fueran cables de alta tensión a punto de estallar.

El sargento se levantó despacio, con la mano cerca de su arma por instinto, no por amenaza, sino por el horror que emanaba de ella.

—¿Señorita? —preguntó.

La mujer abrió la boca. No salió sonido alguno. Solo un rasguido seco, como hojas muertas pisadas en un bosque. Intentó hablar de nuevo. Sus labios estaban agrietados, sangrando.

—Soy… —el susurro sonó a óxido—. Soy Elena.

El sargento frunció el ceño. El nombre flotó en el aire, buscando un anclaje en su memoria.

—Elena Bans —dijo ella, y con ese nombre, las piernas le fallaron.

Cayó al suelo de linóleo sucio. El golpe resonó en toda la estación. En ese instante, el tiempo se detuvo. Porque Elena Bans no podía estar allí. Elena Bans había muerto hacía un año. El bosque de Indian Peaks se la había tragado.

Pero allí estaba. Un cadáver que respiraba. Y traía consigo una historia que haría que el diablo pareciera un aficionado.

PARTE I: EL BOSQUE SILENCIOSO

365 días antes.

El 15 de septiembre de 2017 amaneció con esa claridad engañosa de las montañas de Colorado. El cielo era un lienzo de un azul insultante. Elena, 28 años, profesora de literatura inglesa, amante de Jane Austen y del orden meticuloso, cerró la puerta de su casa.

Llevaba su mochila gris. Sus bastones de senderismo. Su taza térmica. Todo en su lugar. Su vida era una serie de casillas marcadas, de planes cumplidos.

—Vuelvo a las seis —escribió en la nota que dejó sobre la mesa.

Una mentira inocente. La última que escribiría.

Condujo su Toyota Corolla blanco hasta el inicio del sendero Lost Lake. La cámara de seguridad la captó: una mujer joven, vital, caminando con paso firme hacia la línea de árboles. El bosque la recibió con un abrazo de pino y silencio.

Durante las primeras horas, fue perfecto. El crujido de la grava. El viento en las copas de los abetos Douglas. Se cruzó con una pareja cerca de la antigua cantera. Les sonrió. Consultó su mapa. Todo era normal.

Pero el bosque tiene ojos.

A las 16:00 horas, las sombras empezaron a alargarse. Elena llegó a un tramo estrecho cerca de las minas abandonadas. El aire cambió. Los pájaros callaron de golpe, como si alguien hubiera apagado un interruptor.

Sintió un crujido detrás de ella.

Se giró.

No vio un oso. Ni un puma. Vio algo peor. Una figura humana, vestida de camuflaje oscuro, parada en medio del sendero. Llevaba una máscara gruesa que borraba cualquier rasgo humano. No dijo nada. No pidió dinero.

Elena abrió la boca para preguntar si necesitaba ayuda.

El golpe llegó antes que el sonido. Un impacto brutal, seco y definitivo en la base de su cráneo. El mundo se volvió blanco, luego rojo, y finalmente, negro.

Lo último que sintió fue el olor a tierra húmeda y la sensación de ser arrastrada, no como una persona, sino como un objeto. Su taza térmica quedó atrás, rodando entre las piedras, un pequeño monumento a una vida interrumpida.

PARTE II: LA CAJA DE ZAPATOS

Cuando despertó, el dolor era un clavo ardiendo en su cabeza.

Intentó moverse. El sonido metálico de las cadenas la detuvo.

Abrió los ojos. Oscuridad absoluta. Una oscuridad tan densa que pesaba sobre su pecho. El aire apestaba. Olía a humedad, a orina rancia, a aceite de motor y a hormigón frío.

—¿Hola? —su voz era un gemido.

Una luz se encendió de golpe, cegándola.

Elena parpadeó, las lágrimas brotando por el dolor de la luz repentina. Estaba en una caja. Una habitación de hormigón de no más de diez metros cuadrados. Sin ventanas. Las paredes estaban cubiertas de paneles de espuma gris, aislamiento acústico industrial.

No había salida.

Estaba atada a un catre de metal por el tobillo. Una cadena gruesa, de esas que se usan para remolcar camiones.

Arriba, muy arriba, oyó un chirrido. Una escotilla hidráulica cerrándose.

El terror la golpeó en oleadas. Gritó. Gritó hasta que su garganta se desgarró. Golpeó las paredes acolchadas. Pero el aislamiento absorbía sus gritos, tragándose su pánico, devolviéndole solo silencio.

Estaba enterrada viva.

Los días se convirtieron en noches, y las noches en un vacío eterno. Su captor no era humano. Era una presencia. Bajaba a horas irregulares. Siempre con la máscara. Siempre con un modulador de voz que convertía sus palabras en un gruñido robótico y metálico.

—Come —decía la voz.

Le dejaba comida enlatada. Agua en botellas de plástico.

Pero no era solo un secuestro físico. Era una demolición psicológica.

En una estantería atornillada a la pared, él había colocado libros. Cumbres Borrascosas. Orgullo y Prejuicio. Los mismos libros que ella enseñaba en su clase de literatura.

Elena entendió el mensaje con un horror que le heló la sangre. Él la conocía. Esto no era un azar. Esto era un diseño.

—Léeme —ordenaba la voz sintética.

Y ella leía. Con la voz temblorosa, encadenada como un animal, leía pasajes sobre el amor y la libertad a un monstruo sin rostro que se sentaba en la oscuridad a observarla. Él quería poseer su mente, su voz, su esencia. Quería que ella fuera su muñeca en su casa de muñecas subterránea.

Pasaron los meses. Otoño. Invierno. Primavera.

Elena dejó de contar los días. Su cuerpo se consumía. Pesaba menos de 40 kilos. Su piel se llenó de llagas por el roce del metal y la suciedad. Pero en algún lugar profundo de su cerebro reptiliano, una chispa seguía encendida.

No voy a morir aquí.

Observaba. Aprendía. Escuchaba.

Oyó el sonido del agua corriendo por las tuberías sobre el techo de hormigón. Oyó los pasos. Aprendió que él era meticuloso, pero arrogante. Creía que la había roto por completo.

Y esa arrogancia sería su perdición.

PARTE III: LA INUNDACIÓN

Septiembre de 2018. Un año exacto.

La lluvia fuera debía ser torrencial, aunque Elena no podía oírla. Pero sí sintió la vibración. Y luego, el estallido.

Una tubería vieja, incapaz de soportar la presión del suelo saturado, reventó justo encima del búnker.

No fue un goteo. Fue un torrente.

El agua helada comenzó a caer desde una grieta en el techo. En minutos, el suelo se cubrió. El agua subía rápido. Diez centímetros. Veinte.

Elena tiró de su cadena. El agua estaba helada, cortante como cuchillos. Subió hasta sus rodillas. Luego a su cintura. La habitación se estaba convirtiendo en un tanque de ahogamiento.

Arriba, oyó pasos frenéticos. Golpes. Maldiciones.

La escotilla se abrió con un estruendo.

La figura enmascarada apareció en el hueco, mirando hacia abajo. El agua ya le llegaba al pecho a Elena. Ella gritó, no por ayuda, sino por pura supervivencia animal.

El miedo del secuestrador era palpable. No miedo por ella, sino por perder su “posesión”. Bajó las escaleras de hormigón, resbalando, con el agua hasta las rodillas.

—¡Sube! —gritó la voz modulada, pero el pánico la hacía sonar humana por primera vez.

Le quitó el candado del tobillo.

Ese fue su error.

La arrastró escaleras arriba, hacia el garaje. El mundo exterior irrumpió en los sentidos de Elena: el olor a gasolina, el frío, el ruido ensordecedor del agua rompiendo tuberías.

El secuestrador le dio la espalda por un segundo, intentando cerrar una válvula de paso, luchando contra la presión del agua.

Elena estaba temblando, débil, apenas podía mantenerse en pie. Pero sus ojos se posaron en un banco de trabajo. Allí, brillando bajo la luz de un neón parpadeante, había una llave inglesa. Grande. Pesada. De hierro fundido.

No pensó. No dudó.

Sus manos, huesudas y llenas de cicatrices, agarraron la herramienta fría.

El hombre se giró. Quizás sintió el cambio en el aire. Quizás vio la sombra de la muerte en los ojos de la mujer que creía haber domesticado.

Elena descargó la llave con toda la fuerza que le quedaba, con toda la rabia de 365 días de tortura.

El golpe sonó húmedo y crujiente. El metal contra el cráneo.

Él cayó como un saco de piedras, soltando un gemido ahogado.

Elena no esperó. No miró atrás. Soltó la llave y corrió.

Sus pies descalzos golpearon la grava, las piedras afiladas, las ramas caídas. No sentía dolor. Solo sentía el aire. Aire fresco. Aire que no olía a tumba.

Corrió a través de la oscuridad, guiada solo por el instinto. Tropezó, cayó, se levantó escupiendo barro. Y entonces, vio una luz. Una gasolinera a lo lejos.

La salvación.

PARTE IV: LA CAZA

La detective Ana Mendoza miró el mapa en la pared de la comisaría. Había círculos rojos, líneas de tiempo, fotos de un bosque que parecía burlarse de ellos.

Elena Bans estaba viva. Estaba en el hospital, sedada, un ovillo de huesos y trauma. Pero había hablado. Susurros inconexos.

“El sonido… el sonido del agua… garaje… Skywalker…”

Mendoza sabía que el tiempo corría. El monstruo estaba herido, pero libre.

—Tenemos una ubicación —dijo el técnico de datos, entrando apresuradamente—. La torre de telefonía captó una señal fantasma cerca de la gasolinera Peak Fuel a las 2:48 AM. Un teléfono prepago. Solo estuvo encendido once segundos.

—¿De quién es? —preguntó Mendoza.

—Julian Moore. 22 años.

Mendoza sintió un escalofrío. Conocía el nombre. Julian Moore había sido estudiante en la escuela donde Elena enseñaba. El chico callado. El que se sentaba al fondo. El que escribía ensayos brillantes y oscuros sobre la soledad.

—Sacad su ficha. Ahora.

La pantalla mostró la foto de un joven de rostro pálido, ojos inexpresivos y una media sonrisa que no llegaba a ninguna parte.

Mendoza revisó los registros financieros de Moore. Era un mapa del horror premeditado. Paneles de insonorización. Cemento de secado rápido. Cadenas. Candados. Todo comprado en pequeñas cantidades, en diferentes ferreterías, a lo largo de seis meses.

—Lo planeó —murmuró Mendoza—. Construyó su propia prisión privada.

La dirección de Moore llevaba a una zona industrial abandonada, conocida localmente como “Skyview”. Un lugar de talleres oxidados y vías de tren muertas.

—Preparen al equipo táctico —ordenó Mendoza, cargando su arma—. Vamos a por él.

PARTE V: LA CASA DEL SILENCIO

El amanecer era gris y plomizo cuando el convoy de vehículos SWAT rodeó la propiedad de Julian Moore.

La casa estaba oculta tras un muro de pinos. No había luces. Solo el zumbido constante de un generador en el garaje trasero.

—¡Policía! ¡Salga con las manos en alto!

Silencio.

El equipo derribó la puerta del garaje.

El interior era una escena de caos controlado. Herramientas organizadas por tamaño. Sierras. Y en el centro, una escotilla abierta en el suelo, de donde salía un hedor insoportable a agua estancada y miseria humana.

Encontraron a Julian Moore en un rincón.

No estaba huyendo. No estaba armado. Estaba arrodillado, con una toalla, tratando frenéticamente de limpiarse la sangre seca de la cabeza, donde Elena lo había golpeado.

Cuando vio a los policías, no mostró ira. No mostró miedo.

Levantó la vista, con esos ojos vacíos de tiburón, y dijo con una voz tranquila, casi infantil:

—La tubería se rompió. Solo intentaba arreglarla. Se va a mojar todo.

Lo esposaron contra el suelo frío.

Mendoza bajó al búnker. El agua le llegaba a la cintura. Iluminó con su linterna las paredes. Vio las marcas de uñas en la espuma acústica. Vio los libros húmedos de Orgullo y Prejuicio. Vio la cadena vacía.

Sintió ganas de vomitar. Era una tumba construida con amor retorcido.

En una caja fuerte en el garaje, encontraron el “trofeo”. Un diario. Cientos de páginas escritas con una caligrafía minuciosa.

“Día 45: Ella lloró hoy. Le gusta cuando le leo. Estamos conectados. Nadie más la entiende como yo.”

No era un secuestrador común. Era un solipsista. Un hombre que creía que podía reescribir la realidad y convertir a una persona en un personaje de su propia novela.

PARTE VI: EL JUICIO Y LA VERDAD

Meses después, el tribunal de Boulder estaba a rebosar.

Julian Moore se sentó en el banquillo, inmaculado, con gafas, pareciendo el estudiante modelo que todos creían que era. Su defensa alegó locura. Alegó soledad. Alegó amor.

Pero entonces, la fiscalía reprodujo el video.

Elena no pudo ir al tribunal. Estaba demasiado rota. Pero grabó su testimonio.

En la pantalla gigante, apareció su rostro. Aún tenía cicatrices. Su voz temblaba, pero sus ojos miraban directo a la cámara. Directo al alma de Julian Moore.

—Él no quería matarme —dijo Elena, y la sala contuvo el aliento—. Eso hubiera sido misericordioso. Él quería borrarme. Quería que yo olvidara quién era para que solo existiera él. Me quitó el sol. Me quitó el tiempo. Me hizo darle las gracias por el agua que me mantenía viva.

La cámara hizo zoom en sus manos, que jugaban nerviosamente con un pañuelo.

—Pero cometió un error. Olvidó que yo no soy un personaje de sus libros. Soy real. Y la realidad siempre golpea más fuerte.

El jurado tardó menos de tres horas.

Culpable. Secuestro en primer grado. Tortura.

El juez lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Cuando se lo llevaron, Julian miró hacia atrás, buscando a alguien, quizás esperando que Elena estuviera allí para verlo. Pero no había nadie. Solo la justicia fría y dura.

EPÍLOGO: LA LUZ DESPUÉS DE LA OSCURIDAD

Las instalaciones de Skyview fueron demolidas. El búnker fue rellenado con toneladas de cemento y tierra, sellando el infierno para siempre.

Elena se mudó lejos. A un lugar donde no hay montañas. A un lugar donde el horizonte es plano y se puede ver venir a cualquiera desde kilómetros de distancia.

A veces, por las noches, todavía se despierta sintiendo el frío del agua en los tobillos y el olor a óxido. A veces, oye la voz robótica en sus pesadillas.

Pero entonces, abre los ojos. Enciende la luz. Toca las sábanas suaves de su cama. Mira la puerta, cerrada con llave por dentro.

Ella está aquí. Él está en una jaula.

Elena camina hacia la ventana y mira el amanecer. Ya no es la misma mujer que entró en el bosque con una mochila gris y una sonrisa ingenua. Esa mujer murió en el búnker.

La mujer que queda es algo nuevo. Algo forjado en el dolor, endurecido por el fuego y el agua fría. Una superviviente.

Respira hondo. El aire huele a lluvia limpia.

Está viva. Y por ahora, eso es suficiente.