Enero de 1943. Guadalcanal.

El calor no era solo temperatura; era una entidad física. Una humedad sofocante que pudría las botas, oxidaba los cerrojos y convertía la paciencia en locura. Pero la verdadera plaga no era la malaria, ni el calor. Eran los francotiradores japoneses.

Escondidos en las copas de los banianos, atados a ramas a treinta metros de altura, eran fantasmas. Hacían un disparo. Un hombre caía. Y luego, el silencio.

En tres días, catorce hombres del 132º Regimiento habían muerto. Sin ver al enemigo. Sin oportunidad de devolver el fuego.

El Teniente John George, de 27 años, miró su rifle. No era un arma reglamentaria. Era un Winchester Modelo 70, un rifle de caza deportivo que había comprado por correo. Sus compañeros lo llamaban “el juguete”. Su comandante le había ordenado dejar esa “basura civil” en la tienda.

George acarició la culata de madera pulida. Sabía algo que ellos no.

—Dame hasta mañana —le dijo al Comandante de Batallón, con la voz tranquila de quien ha ganado campeonatos de tiro mientras otros jugaban a los dados—. Si fallo, lo usaré para leña.

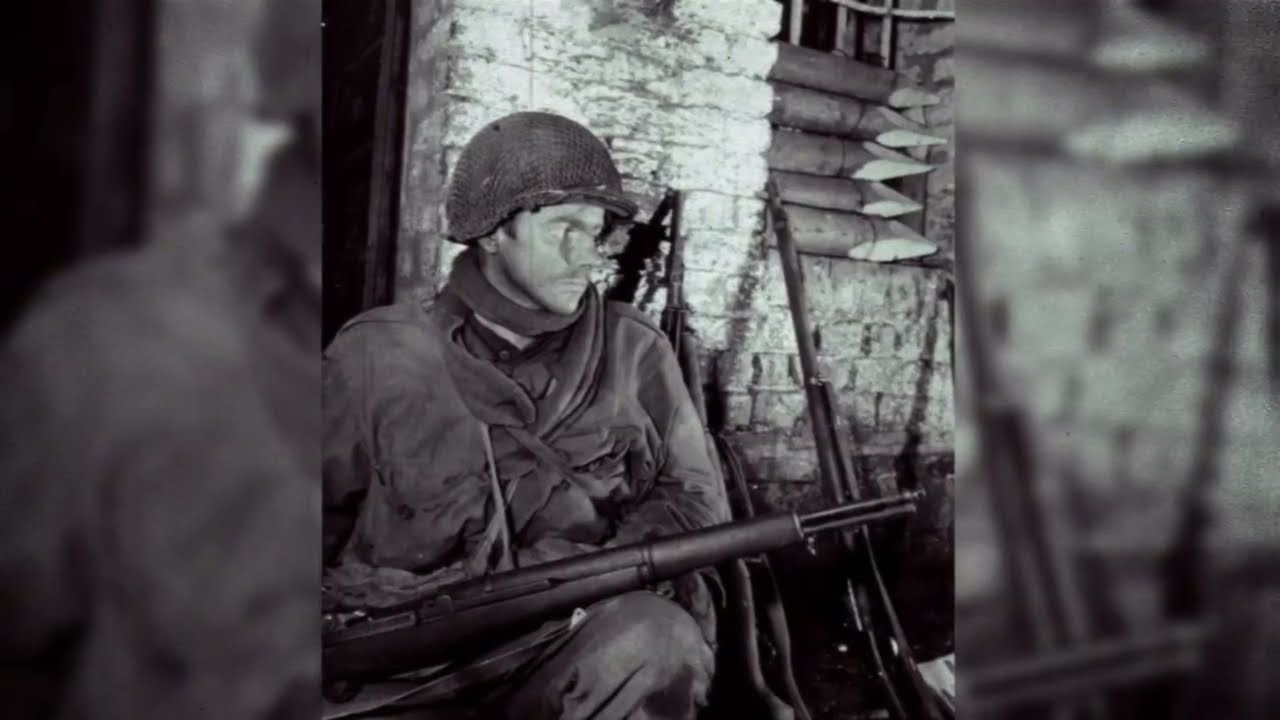

9:17 a.m. George estaba acuclillado en las ruinas de un búnker japonés. El aire olía a cordita rancia y vegetación podrida. A través de su mira telescópica Lyman Alaskan, el mundo se reducía a un círculo de cristal y una cruz negra.

A 220 metros, una rama se movió en contra del viento.

No era un pájaro.

George ajustó su respiración. Inhalar. Exhalar. Pausa. Su dedo índice aplicó una presión constante de kilo y medio sobre el gatillo.

El Winchester pateó su hombro. El sonido seco y nítido rasgó la jungla.

Lejos, en lo alto de un árbol milenario, una figura oscura se sacudió violentamente y cayó al vacío, golpeando las ramas en su descenso.

Uno.

George no celebró. Accionó el cerrojo. El casquillo caliente salió volando. Nueva bala en la recámara.

Los francotiradores japoneses trabajaban en parejas. Si había matado al tirador, el observador estaba cerca. George escaneó los árboles vecinos. La paciencia era su arma. El rifle era solo la herramienta.

9:43 a.m. Segundo árbol. Un movimiento frenético de retirada. El compañero intentaba bajar.

George calculó la caída. Disparó.

El segundo cuerpo golpeó el suelo segundos después del primero.

Dos disparos. Dos bajas. El “juguete” acababa de salvar más vidas en media hora que todo un pelotón disparando a ciegas en tres días.

La noticia corrió por el campamento como pólvora. Los hombres que se habían burlado de su rifle ahora le pedían que les dejara mirar por la mira. George los rechazó. El turismo de guerra mata.

Durante los siguientes dos días, el duelo se volvió personal. Los japoneses sabían que había un cazador suelto. Dejaron de moverse. Se convirtieron en estatuas armadas.

George se convirtió en piedra.

El tercer día, la lluvia convirtió el suelo en una sopa de barro. George se arrastró hasta una nueva posición: un cráter de obús lleno de agua de lluvia. Se sumergió hasta el pecho, dejando solo la cabeza y el rifle fuera.

Esperó.

10:03 a.m. Un francotirador japonés apareció entre unas rocas, arrastrándose hacia donde George había estado una hora antes. Estaba cazando al cazador.

Pero era una trampa. George vio al segundo hombre, cubriendo al primero desde un tronco caído.

Estaban ejecutando una maniobra de flanqueo perfecta. Contra cualquier otro soldado, habría funcionado. Pero no contra un campeón estatal de Illinois con un rifle que podía poner cinco balas en una moneda a trescientos metros.

George se alzó del agua como un monstruo del pantano. El barro goteaba de su cara.

Disparo uno. El hombre de las rocas cayó. Cerrojo. Disparo dos. El hombre del tronco cayó antes de poder levantar su Arisaka.

Once.

Había matado a once francotiradores de élite en cuatro días. Había limpiado el sector él solo.

Cuando regresó al perímetro americano, estaba cubierto de barro, sangre seca y exhausto hasta la médula. Le quedaban dos balas en el bolsillo.

El Capitán Morris, el mismo que se había reído de su “novia por correo”, lo esperaba. No hubo risas esta vez. Solo un respeto silencioso y una orden:

—Enséñales.

George no solo mató al enemigo; cambió la doctrina. Entrenó a una nueva generación de tiradores. Les enseñó que la guerra no se gana con volumen de fuego, sino con precisión. Que un solo hombre con el arma correcta y la paciencia infinita es más letal que un batallón entero.

Años después, su rifle descansaría en un museo, detrás de un cristal, limpio y silencioso. Los visitantes pasarían de largo, viendo solo madera vieja y metal frío.

Pero John George siempre recordaría el peso de ese cerrojo, el olor a lluvia y pólvora, y el momento exacto en que las burlas se convirtieron en silencio, y el silencio se convirtió en victoria.