El 23 de octubre de 2010, la neblina habitual de la carretera federal que serpentea por los bosques de la Sierra se disipó para revelar una escena de auténtica pesadilla.

Un campesino que transportaba su cosecha en una vieja camioneta frenó en seco al ver una figura tambaleante en el acotamiento. No era un animal, aunque el estado en el que se encontraba desafiaba toda humanidad: una mujer en los puros huesos, vestida con harapos sucios, descalza y con cicatrices profundas, casi negras, alrededor de sus muñecas y tobillos.

Al llegar a la sala de urgencias del Hospital General regional, la mujer, con una voz rasposa que parecía no haber sido usada en años, susurró un nombre que paralizó al médico de guardia: Clara Hernández.

Ese nombre no era uno cualquiera. Era el nombre de una de las “niñas de la Sierra”, un caso que había conmocionado a la región cinco años atrás. Clara, de 16 años, había desaparecido sin dejar rastro junto a su mejor amiga, Mónica Pérez, durante una excursión escolar.

Lo que siguió a esa identificación fue la apertura de la caja de Pandora, revelando uno de los casos de secuestro y supervivencia más brutales en la historia criminal reciente de México.

Un día de campo que terminó en tragedia

Para entender el horror, hay que volver al 13 de julio de 2005. Clara y Mónica eran dos estudiantes de preparatoria típicas: llenas de sueños, risueñas y amantes de la naturaleza. Ese verano, decidieron hacer senderismo en una zona turística y segura del bosque nacional, un lugar frecuentado por familias y deportistas.

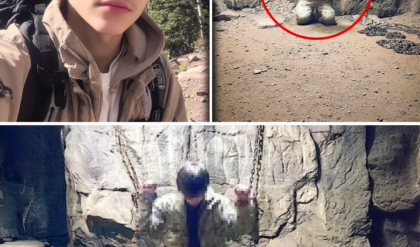

Llevaban mochilas, agua y sus celulares, aunque sabían que la señal en el cerro era nula. Todo iba perfecto hasta que se cruzaron con Roberto Quiñones.

No era un desconocido cualquiera; vestía el uniforme completo de guardabosques, con insignias oficiales y una actitud de autoridad que inspiraba confianza inmediata. En un país donde se nos enseña a respetar el uniforme, ellas no dudaron.

Quiñones, con una frialdad calculadora, les dijo que el sendero principal estaba cerrado por un “deslave peligroso”. Les mostró un mapa y les ofreció un atajo hacia una cabaña de servicio forestal donde podrían esperar transporte o pasar la noche seguras.

Las chicas, creyendo que estaban en manos de un protector, lo siguieron fuera del camino marcado, adentrándose en lo profundo del monte. Fue el último error que cometerían en libertad.

Al llegar a una cabaña vieja y aislada, la máscara cayó. El amable guardabosques sacó un arma, les quitó los celulares y las obligó a entrar. Pero el verdadero horror estaba bajo el suelo de madera:

una trampilla oculta que conducía a un búnker de concreto, un sótano húmedo e insonorizado que Quiñones había preparado meticulosamente. Allí, las encadenó a la pared como si fueran ganado.

Cinco años sepultadas en vida

Mientras en la superficie se desplegaban operativos de búsqueda, helicópteros de la Policía Estatal y brigadas de voluntarios con perros rastreadores, Clara y Mónica estaban a solo unos kilómetros, gritando en un vacío de concreto.

La vida de las jóvenes se convirtió en una rutina de terror. Vivían en oscuridad total, rota solo cuando Quiñones bajaba para alimentarlas con sobras o comida enlatada, o peor aún, para someterlas a abusos indescriptibles.

El hombre llevaba una doble vida: de día era el respetable vigilante forestal que saludaba a los turistas; de noche, el verdugo que controlaba cada respiro de sus cautivas.

Pasaron los meses y luego los años. Las familias de las chicas, destrozadas, agotaron sus ahorros en investigadores privados y videntes, enfrentándose a la burocracia y la indiferencia de las autoridades que querían cerrar el caso como un “accidente” o una “huida con el novio”. Mientras tanto, bajo tierra, Clara y Mónica se aferraban la una a la otra.

Cantaban canciones de moda, recordaban sus fiestas de quince años y hacían ejercicio en el poco espacio que daban las cadenas para no atrofiarse.

La muerte de Mónica y el juramento

El invierno de 2008 fue cruel en la sierra. El frío se coló en el sótano y Mónica enfermó gravemente. Lo que empezó como una tos se convirtió en una agonía respiratoria. Clara suplicó a Quiñones por medicinas, por un doctor, por piedad. Pero el monstruo solo les aventó unas pastillas para el dolor y las ignoró.

En febrero, Mónica falleció en los brazos de su amiga. Antes de partir, con su último aliento, le hizo jurar a Clara: “No te rindas. Tienes que salir. Cuéntales a todos lo que nos hizo. Que no se salga con la suya”.

Quiñones se llevó el cuerpo de Mónica horas después, envuelto en una sábana, y regresó para limpiar el lugar con cloro, borrando a la chica de la existencia. Clara se quedó sola, sumida en una oscuridad absoluta y una soledad que casi la lleva al suicidio. Pero la promesa a su amiga fue más fuerte. Decidió que no moriría ahí. Decidió que iba a cazar a su cazador.

La oportunidad de oro

Pasaron dos años más. Clara estudió a Quiñones. Memorizó sus pasos, sus horarios, sus debilidades. La noche del 23 de octubre de 2010, el destino jugó sus cartas. Quiñones bajó al sótano, visiblemente enfermo, con fiebre y tos. Al intentar subir la escalera de madera, tropezó.

El sonido metálico de las llaves cayendo al piso de concreto fue la señal. Quedaron a dos metros de Clara.

Con una fuerza que no sabía que tenía, estiró las cadenas hasta lastimarse la piel y logró agarrar el llavero. Cuando Quiñones se dio cuenta y se abalanzó sobre ella, Clara no dudó: le clavó una de las llaves directamente en el ojo. El hombre aulló de dolor y retrocedió, dándole a Clara los segundos vitales para abrir los candados.

La adrenalina borró el dolor y la debilidad. Clara subió la escalera, empujó la trampilla y salió disparada hacia el bosque. Corrió descalza sobre piedras, espinas y lodo, escuchando los gritos de su captor a lo lejos. No paró hasta ver las luces de la carretera y colapsar frente a la camioneta del campesino.

El hallazgo de la casa de los horrores

La declaración de Clara activó un operativo masivo de la Fiscalía y el Ejército. Al llegar a la cabaña señalada, encontraron el lugar vacío, pero las pruebas eran irrefutables: el sótano existía, las cadenas estaban ahí, y había restos de ADN de ambas chicas.

Roberto Quiñones, cobarde hasta el final, no enfrentó la justicia terrenal. Fue hallado días después colgado de un encino en lo profundo del bosque. Dejó una nota escueta donde no pedía perdón, solo decía que no iría a la cárcel.

Pero el horror no terminó con su muerte. Los peritos forenses peinaron la zona buscando el cuerpo de Mónica. Lo encontraron en una fosa clandestina cercana. Y no estaba sola. A pocos metros, hallaron los restos óseos de otras dos mujeres, reportadas como desaparecidas en los años 90 y principios de los 2000. Quiñones era un depredador serial que había usado su placa para cazar mujeres impunemente durante décadas.

Un símbolo de lucha

Hoy, Clara Hernández tiene 36 años. Vive en otra ciudad, está casada y tiene hijos. Trabaja en una fundación que apoya a víctimas de trata y secuestro. Aunque las cicatrices en sus tobillos son permanentes, su espíritu es inquebrantable.

“Una parte de mí se quedó en ese agujero con Mónica”, declaró Clara en una entrevista reciente. “Pero estoy viva por ella. Cada día que respiro es una victoria contra él y contra el olvido”.

La historia de Clara es un recordatorio brutal de los peligros que acechan, pero también es un testimonio de la fuerza indestructible de la mujer mexicana. Cumplió su promesa: escapó, reveló la verdad y se aseguró de que el nombre de Mónica Pérez y las otras víctimas jamás fuera borrado de la memoria.