La Reserva de la Biosfera El Vizcaíno, un mar de arena y un sinfín de cactus que se alzan como fantasmas petrificados, es un lugar de leyendas. Sus inmensas dunas y cañones profundos guardan historias susurradas por el viento, secretos que solo la tierra y el tiempo conocen. Pero hay historias que la naturaleza no quiere guardar para siempre, secretos que el mismo cielo decide revelar. Tal es el caso de Sofía y Miguel, cuya desaparición hace siete años se convirtió en un tormento interminable, una pesadilla que el tiempo no podía borrar.

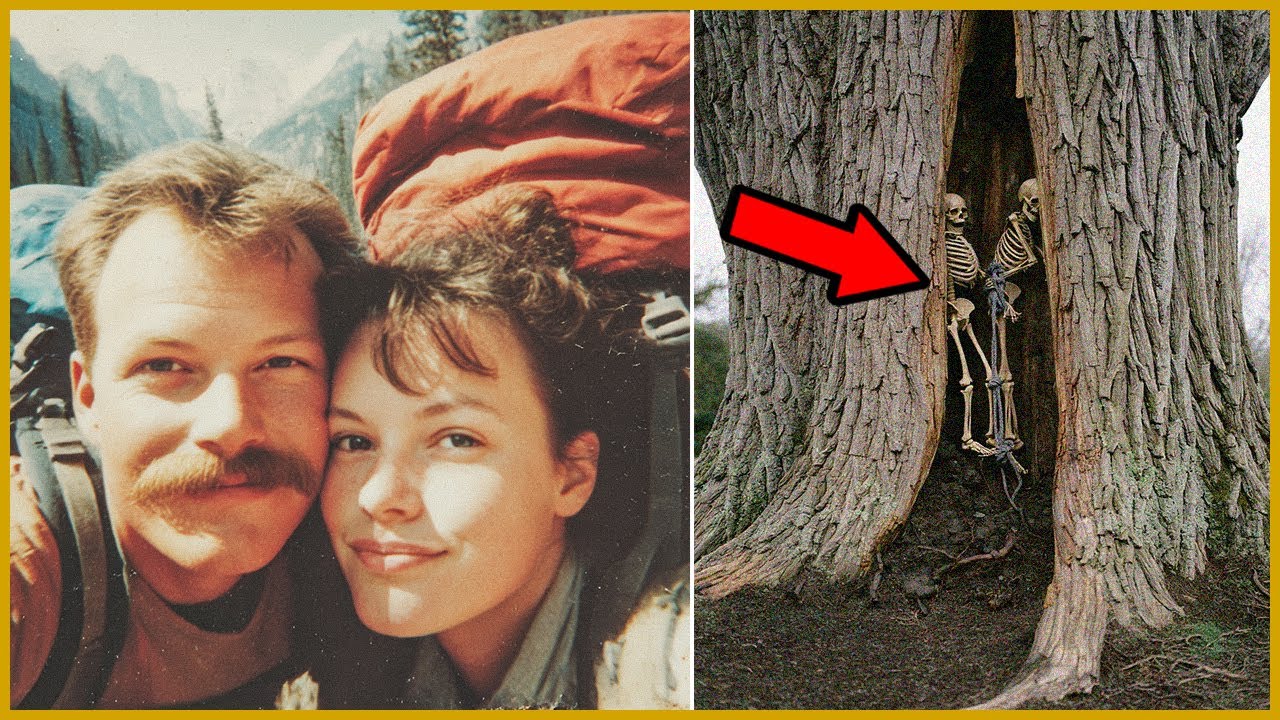

Todo comenzó en el verano de 2010. Sofía, de 26 años, una fotógrafa que vivía para capturar la esencia de la vida, y Miguel, de 28, un escritor con un alma curiosa. Eran la personificación del amor y la aventura, una pareja que se había enamorado de la naturaleza virgen de México. Vivían en Ciudad de México, atrapados en la rutina de la oficina, pero sus corazones pertenecían a los horizontes infinitos del país. El Vizcaíno era la siguiente parada en su lista de deseos. Para Sofía, era una misión. Quería capturar la luz del atardecer que pintaba el desierto con colores imposibles, y sentía que esa serie de fotos marcaría el inicio de su verdadera carrera artística. Miguel, su alma gemela, la apoyó incondicionalmente, comprando botas nuevas y un diario para documentar su aventura. Iba a ser un viaje especial, tres días de inmersión en la naturaleza, un respiro del caos de la ciudad.

El viernes 18 de junio, enviaron su último mensaje a sus padres: “Ya llegamos. Esto es increíble. Los amamos. Besos. Hablamos el domingo por la noche.” Estas palabras serían el último aliento de vida que sus seres queridos escucharían. Se registraron en un pequeño hotel en la localidad cercana, dejaron sus pertenencias y se dirigieron al desierto en su vieja camioneta. El recepcionista del hotel los recordaba, llenos de risas y de vida, preguntando dónde podrían conseguir la mejor comida local. Dejaron el número de la madre de Miguel, “por si acaso”, una formalidad que nadie imaginó que se volvería tan crucial. Planearon una caminata corta, una excursión al atardecer para disfrutar de las vistas y hacer fotos, una de las muchas que habían hecho a lo largo de su relación.

Cuando el domingo y luego el lunes pasaron sin noticias, el pánico se apoderó de sus padres. La madre de Miguel llamó al hotel, donde la noticia fue devastadora: la pareja nunca había regresado. Sus cosas estaban intactas en la habitación, como si nunca hubieran dejado el lugar. Esa misma noche, la búsqueda comenzó. Su camioneta fue encontrada en un estacionamiento en un sendero popular. Las puertas estaban cerradas, y dentro, la camioneta parecía abandonada a medio camino de una caminata. Una guía de senderismo abierta, la cartera de Miguel con dinero y sus documentos. Nada de lo que se esperaría de una pareja desaparecida. No había signos de robo o lucha, no había indicios de que algo malo hubiera pasado. Simplemente se habían desvanecido en el aire como un espejismo.

Se puso en marcha una operación de búsqueda masiva. Cientos de voluntarios, guardaparques, perros rastreadores y helicópteros peinaron cada centímetro del desierto. El calor era brutal, con temperaturas superiores a los 40 °C. Sin agua, una persona no podría sobrevivir más de un día. Pero Sofía y Miguel eran excursionistas experimentados, se habían llevado una mochila con agua y comida. Si se hubieran perdido, habrían dejado algún rastro, una botella de agua vacía, un envoltorio de barrita energética, pero no había nada. La zona de búsqueda se amplió, se exploraron cañones y se simularon escenarios de supervivencia, pero cada pista llevaba a un callejón sin salida. Era como si la pareja simplemente se hubiera evaporado.

Al frente de la búsqueda estaba el veterano guardaparques Enrique Castillo, un hombre de unos 45 años, con la piel curtida por el sol y una calma que inspiraba confianza. Llevaba más de dos décadas en la reserva y la conocía como la palma de su mano. Se convirtió en el rostro de la operación, dando entrevistas con una empatía discreta y asegurándoles a los padres que se estaba haciendo todo lo posible. Sus palabras, “El desierto sabe guardar sus secretos”, se repitieron una y otra vez, sonando a la vez sabias y tristes. Parecía estar genuinamente involucrado en la búsqueda, coordinando a los voluntarios y peinando él mismo las áreas más difíciles. Nadie imaginó que él era el autor del secreto.

Las semanas se convirtieron en meses y el caso de Sofía y Miguel se enfrió. La fase de búsqueda activa se detuvo, la prensa perdió interés y la historia se unió a la larga lista de misterios sin resolver. Las familias no perdieron la esperanza, contrataron detectives privados, pero el resultado fue el mismo. El caso fue declarado “desaparecidos en acción, presuntamente fallecidos en un accidente de la naturaleza”, pero para sus padres, la falta de un cuerpo era un tormento peor que la muerte misma. La historia se convirtió en una leyenda local, en una historia de miedo para los turistas que venían a la zona, una advertencia de que el desierto era un depredador silencioso. Siete años de silencio, de dolor, de un vacío insondable.

Y entonces, la naturaleza decidió hablar. En una noche calurosa de julio de 2017, un relámpago cruzó el cielo del Vizcaíno, un acto de furia eléctrica que impactó directamente contra uno de los cactus más antiguos y grandes de la reserva. El tronco se partió con un estruendo ensordecedor, revelando una cavidad que había guardado un secreto por siete años. A la mañana siguiente, un guardaparques novato que patrullaba una ruta poco transitada se encontró con el cactus partido. Intrigado por el daño, se acercó a mirar. Lo que vio en la penumbra del tronco hueco hizo que su sangre se helara: dos esqueletos humanos, entrelazados en un abrazo macabro.

La noticia se esparció como pólvora. El caso de Sofía y Miguel estaba de vuelta en los titulares, esta vez con un giro escalofriante. El lugar fue acordonado y los forenses trabajaron con extrema cautela para extraer los restos. Lo que encontraron los dejó atónitos. Los cuerpos no estaban simplemente atrapados, estaban colocados con una macabra intención, boca arriba, uno frente al otro, con las manos entrelazadas. Era la postura de la intimidad, pero creada por una voluntad ajena y cruel. Junto a los huesos, se encontraron restos de su ropa y los fragmentos de una mochila. Milagrosamente, la cámara de Sofía estaba dentro, preservada por la densidad del material.

La identificación fue rápida y la comparación de los registros dentales confirmó lo que todos ya sospechaban. Los restos pertenecían a Sofía y Miguel. Siete años de angustia habían llegado a su fin, pero ahora una pregunta aún más terrible tomó su lugar: ¿cómo habían llegado allí? La teoría de que se habían refugiado en el cactus fue rápidamente descartada por los expertos. La única abertura del hueco estaba a casi tres metros de altura y era demasiado estrecha para que dos adultos pudieran entrar por su cuenta. Además, los forenses encontraron daños en los huesos que no eran de origen natural. El cráneo de Miguel tenía una pequeña abolladura, característica de un golpe, y las costillas de Sofía mostraban fracturas que se habían producido en vida. Ya no se trataba de una desaparición, sino de un doble asesinato.

El detective Santiago Morales, un investigador metódico e implacable, se hizo cargo del caso. Morales no había estado involucrado en la investigación original, y para él, todo era un crimen nuevo. Empezó de cero, revisando todos los archivos de hace siete años y volviendo a interrogar a todos los involucrados. El primero en su lista: Enrique Castillo. El guardaparques veterano parecía tranquilo, incluso aliviado por el hallazgo de los cuerpos. “Buscamos en todas partes, detective,” le dijo, “pero nadie pensó en buscar dentro de los cactus. Esto es obra de un monstruo, no de la naturaleza.” A Morales le pareció que las palabras de Castillo sonaban ensayadas, su calma era demasiado perfecta, casi teatral. Decidió profundizar en los archivos, buscando cualquier cosa que se le hubiera escapado a la primera investigación.

Lo que encontró fue una pequeña anomalía en los registros de patrulla de Enrique Castillo. La letra en el registro de la desaparición de la pareja era diferente a la del resto de sus registros. Castillo tenía una explicación, una que parecía lógica, pero que el detective anotó mentalmente. Su verdadera pista llegó del trabajo de los criminalistas en la cámara de Sofía. La tarjeta de memoria estaba dañada, pero los especialistas lograron recuperar las últimas fotos. La mayoría eran las esperadas: impresionantes paisajes desérticos y selfies de la feliz pareja. Pero la última foto era extraña. Borrosa y tomada a toda prisa, mostraba la silueta de un hombre de espaldas, vestido con el inconfundible uniforme de guardaparques. La foto no probaba nada por sí sola, pero demostraba que un guardaparques había sido una de las últimas personas en ver a la pareja con vida.

Morales, incansable, investigó las redes sociales y los correos electrónicos de las víctimas. Fue entonces cuando encontró algo que cambió el curso de la investigación. Seis meses antes de su desaparición, Sofía había hecho un viaje en solitario a la reserva. En su blog de fotografía, escribió entusiasmada sobre un guardaparques “increíblemente servicial” que le había mostrado los mejores lugares para tomar fotos. Incluso publicó una foto borrosa de un hombre con sombrero. Era él, Enrique Castillo. Ella lo había llamado “el guardián del desierto”. Tras ese viaje, Sofía había recibido una serie de correos electrónicos anónimos, el autor la admiraba y esperaba con ansias su regreso. Cuando los forenses rastrearon la dirección IP, confirmaron lo que Morales ya sospechaba: las cartas habían sido enviadas desde un ordenador en la oficina de los guardaparques de la reserva.

El rompecabezas comenzó a encajar. Castillo, un hombre solitario y obsesionado con su desierto, se había obsesionado con Sofía. En su mente retorcida, el cortés agradecimiento de ella se convirtió en un vínculo irrompible. La esperó, y cuando ella regresó, no sola, sino feliz y enamorada, su mundo se vino abajo. El amor se convirtió en celos y furia. En su mente, Miguel era solo un turista que profanaba su desierto y que le había arrebatado a “su” Sofía. Morales ahora estaba seguro de que Castillo era el asesino, pero necesitaba una prueba irrefutable. La encontró en el informe forense. Un fragmento minúsculo, casi microscópico, de fibra de nylon azul había sido encontrado en la cavidad del cactus. No pertenecía a la ropa de las víctimas.

Morales obtuvo una orden de registro para la casa de Castillo. La búsqueda no arrojó resultados, la casa estaba impecable, pero en una vieja caja de campamento en el garaje, el detective encontró lo que buscaba: una vieja cuerda de escalada de nylon azul. El análisis forense confirmó que la fibra encontrada en el cactus era idéntica a la de la cuerda. Castillo había usado la cuerda para bajar los cuerpos al hueco. Tenía el motivo, la oportunidad y la prueba que lo vinculaba directamente al lugar del crimen. Se dirigió a la oficina del guardaparques.

Morales entró en la oficina de Castillo sin llamar. El guardaparques estaba sentado a su escritorio, estudiando un mapa de la reserva. Levantó la vista, su rostro una máscara de calma. Morales colocó dos bolsas de plástico selladas sobre la mesa: una con la diminuta fibra azul, la otra con una foto de la cuerda. “Hemos recuperado las fotos de su cámara, Enrique,” dijo Morales en voz baja, “y hemos leído las cartas que le envió después de su primer viaje.” Castillo se reclinó lentamente, su rostro se volvió gris ceniza. El secreto que había guardado durante siete años había sido revelado. Empezó a hablar, su voz monótona, desprovista de emoción, como si estuviera dictando un informe de incidentes.

Contó cómo conoció a Sofía y cómo se obsesionó. Contó cómo la vio regresar con Miguel, y cómo los celos se apoderaron de él. Los siguió, se acercó a ellos con la excusa de una advertencia. La discusión escaló, Miguel lo empujó, y Castillo, en un ataque de ira, lo golpeó con una piedra. Sofía gritó, y él no podía permitir que el grito rompiera el silencio de su desierto. La asfixió, y en un par de minutos, se encontró de pie junto a dos cadáveres. Arrastró los cuerpos lejos del sendero, los metió en la cavidad del viejo cactus con su cuerda de escalada y los colocó en un abrazo macabro. Regresó a su camioneta, hizo que todo pareciera como si hubieran desaparecido en una caminata y, al día siguiente, se ofreció a dirigir la búsqueda.

Durante siete años, Castillo había vivido una doble vida: el respetado guardián del desierto y un asesino que a menudo regresaba al cactus para quedarse en silencio. Fue arrestado ese mismo día, sin oponer resistencia. Fue condenado a dos cadenas perpetuas sin derecho a libertad condicional. El cactus, el testigo mudo y la tumba de Sofía y Miguel, fue talado cuidadosamente y retirado de la reserva. Años después, nuevos brotes comenzaron a crecer en su lugar. El desierto de El Vizcaíno guardaba un nuevo secreto, esta vez, una historia de justicia y un final que nadie hubiera imaginado.