El Mercedes negro de Javier Castellanos se detuvo frente a la imponente mansión en Sancugat del Vallés. El motor se apagó, pero el silencio que siguió no fue de paz. Fue un silencio denso. Antinatural.

Javier miró su reloj: 7:30 de la tarde. La reunión con los inversores japoneses se había pospuesto, un milagro que le permitía llegar a casa temprano. Quería abrazar a Mateo. Quería recuperar los viernes de cine y palomitas que la ambición y el luto le habían robado.

Al bajar del coche, sus ojos se clavaron en el Audi blanco de Silvia, su esposa. Estaba allí, aparcado bajo el sol agonizante de Barcelona. Pero algo estaba mal.

El coche estaba hundido. La suspensión trasera cedía bajo un peso invisible.

Javier se acercó, impulsado por un escalofrío que no nacía del viento. Al estar a escasos centímetros del maletero, lo oyó. Un rasguño. Un gemido quebrado que se filtraba por las juntas del metal.

—¿Hola? —susurró Javier, con el corazón martilleando contra sus costillas.

Un grito ahogado respondió desde las entrañas del vehículo.

—Papá… papá, ¿eres tú?

El mundo de Javier Castellanos se hizo añicos en ese instante.

—¡Mateo! ¡Hijo! ¡Estoy aquí!

—No puedo respirar, papá… hace mucho calor. Ayúdame.

Pánico. Un pánico líquido y ardiente recorrió las venas del millonario. Tiró del tirador del maletero. Cerrado. Golpeó el cristal. Nada. Corrió hacia la casa, irrumpiendo en el salón como una tormenta de furia y miedo.

Silvia estaba allí. Elegante. Fría. Sostenía una copa de vino tinto que brillaba como la sangre bajo las luces LED de la cocina.

—Javier, querido, no te esperaba tan temprano —dijo ella, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos de cristal.

—Las llaves del Audi. Ahora —la voz de Javier era un rugido contenido.

—No sé de qué hablas, yo…

—¡LAS LLAVES, SILVIA! ¡Mateo está encerrado en el maletero!

El color abandonó el rostro de la mujer, dejando una máscara de culpa y veneno. Con manos temblorosas, sacó el mando del bolsillo de su bata de seda. Javier se lo arrebató de un zarpazo y voló hacia el jardín.

El “clac” del cierre centralizado sonó como un disparo. Javier levantó la puerta del maletero.

Lo que vio lo destruyó por dentro.

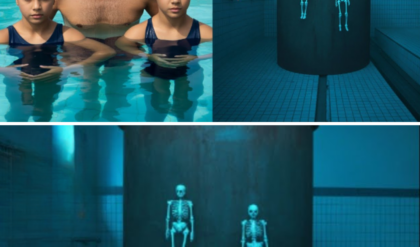

Mateo estaba hecho un ovillo. Su pequeña camiseta de rayas estaba pegada a su pecho por el sudor. Tenía la cara congestionada, de un rojo alarmante, y los ojos hinchados de tanto llorar en la oscuridad. El aire dentro del coche era un horno de 40 grados. Y el olor… el olor a miedo y a orina le rompió el alma a Javier. Su hijo, su orgullo, se había rendido a su propia biología tras horas de encierro.

—Te tengo, pequeño. Ya te tengo —Javier lo sacó en brazos. El cuerpo de Mateo temblaba violentamente. Estaba ardiendo.

—Pensé que no vendrías… ella dijo que quizás me dejaría aquí toda la noche —sollozó el niño, escondiendo el rostro en el cuello de su padre.

—¿Desde cuándo, Mateo? ¿Cuánto tiempo?

—Desde que llegué del cole… por la basura, papá. Olvidé la basura.

Cuatro horas. Cuatro horas de asfixia.

Javier entró en la casa cargando a su hijo, ignorando a Silvia, que retrocedía hacia la pared. La llevó directamente al baño. Mientras le quitaba la ropa empapada bajo el chorro de agua tibia, la verdad empezó a emerger en forma de manchas moradas.

Moretones en los bíceps. Marcas de dedos en la espalda. Un rasguño largo en la rodilla.

—¿Ella te hizo esto? —preguntó Javier, su voz quebrándose.

—Siempre me pega cuando no estás —confesó Mateo entre espasmos de llanto—. Me dijo que si te contaba, te mataría a ti también. Dijo que nadie me creería porque tú la amas a ella ahora.

Javier cerró los ojos, sintiendo un asco profundo hacia sí mismo por haber metido al monstruo en su castillo. Dejó a Mateo arropado en su propia cama, bajo el aire acondicionado, y bajó las escaleras. Su aura ya no era la de un empresario; era la de un verdugo.

Silvia seguía en el sofá, intentando recomponer su máscara.

—Javier, escúchame. El niño es difícil, Laura lo malcrió y yo solo intentaba…

—Cállate —la interrumpió él con una calma aterradora—. Tienes treinta minutos para sacar lo esencial. Si en treinta y un minutos sigues aquí, no llamaré a mis abogados. Llamaré a la policía para que te saquen de aquí por intento de homicidio.

—¡Soy tu esposa! ¡Tengo derechos!

—No tienes nada. He visto las marcas, Silvia. He visto el maletero. Se acabó.

El doctor Ortega llegó poco después. Su diagnóstico fue un puñal: deshidratación severa, principio de insolación y trauma físico repetido. “Una hora más, Javier, y estaríamos planeando un entierro”, le dijo el médico con severidad profesional.

La policía no tardó en aparecer. El detective Ramos, un hombre de rostro curtido, escuchó el testimonio de Mateo. El niño, sentado en el regazo de su padre, relató cómo Silvia lo había arrastrado de las orejas hasta el coche porque “necesitaba aprender una lección”.

—A veces me encierra en el armario —añadió Mateo con la mirada perdida—. Una vez me dejó en el sótano toda la noche. Me daba miedo que las ratas me comieran.

Javier sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Cómo no lo había visto? ¿Cómo había permitido que el silencio de su hijo fuera su condena?

Esa noche, Silvia Reyes salió de la mansión de Sancugat esposada. Ya no vestía seda, sino el frío acero de la justicia. Mientras la subían a la patrulla, gritaba que todo era una exageración, que los niños necesitan “mano dura”.

—Encerrar a un niño en un coche bajo el sol de abril no es disciplina, señora —le espetó el oficial—. Es tortura.

El Juicio del Dolor

Cuatro meses después, la sala del tribunal de Barcelona estaba en silencio absoluto. El fiscal reprodujo las grabaciones de las cámaras de seguridad de la mansión. En la pantalla gigante, se veía a Silvia arrastrando a Mateo por el jardín. Se veía el golpe seco que le propinó en la cabeza antes de lanzarlo al maletero como si fuera una bolsa de desperdicios.

Javier apretaba los puños en la galería, con las uñas clavándose en sus palmas hasta sangrar.

—Señora Reyes —preguntó el fiscal—, ¿qué esperaba conseguir encerrando a un niño de ocho años en un espacio sin ventilación durante cuatro horas?

—Respeto —respondió ella, con una frialdad que heló la sangre de los presentes—. Los niños deben saber quién manda.

—Usted no buscaba respeto. Usted buscaba borrarlo.

El testimonio final fue el de Mateo. El niño se sentó en el estrado, con las piernas colgando de la silla. Parecía tan pequeño frente a la magnitud del sistema judicial.

—¿Tenías miedo, Mateo? —preguntó el juez con voz suave.

—Sí. Estaba muy oscuro. Rezaba para que mi mamá bajara del cielo a abrir la puerta, porque pensaba que mi papá se había olvidado de mí. Tenía mucha sed y… me hice pis porque no podía salir. Me daba mucha vergüenza.

No hubo clemencia. El juez dictó sentencia: seis años de prisión por abuso infantil agravado y confinamiento ilegal. Silvia fue retirada de la sala entre gritos, pero Javier ya no la miraba. Su mirada estaba fija en su hijo.

El Camino a la Redención

La recuperación no fue fácil. Los meses siguientes fueron una batalla contra las sombras. Mateo no podía entrar en ascensores. No podía dormir con la puerta cerrada. Cualquier ruido metálico lo hacía entrar en ataques de pánico que terminaban con él hiperventilando en el suelo.

Javier tomó una decisión radical. Dejó la presidencia ejecutiva de Castellanos Industries.

—Los millones no abrazan a mi hijo por la noche —le dijo a su junta directiva—. Yo sí.

Vendió el Audi blanco a una chatarrería; no quería que nadie volviera a conducir ese ataúd de metal. Compró un todoterreno con techos panorámicos, para que Mateo siempre pudiera ver el cielo.

Contrataron a la doctora Elena Ruiz, una especialista en trauma. Juntos, padre e hijo empezaron a reconstruir los cimientos de su vida. Javier aprendió a cocinar los platos favoritos de Laura. Aprendió a jugar a los videojuegos que a Mateo le gustaban. Aprendió a escuchar los silencios de su hijo.

Tres años después, el sol brilla de forma diferente en Sancugat.

Mateo tiene once años ahora. Es un niño alto, con una sonrisa que ha vuelto a iluminar sus ojos. Todavía evita los espacios pequeños, y todavía busca la mano de su padre cuando cruzan un túnel, pero está vivo. Está sano.

Una tarde, mientras caminaban por la playa de la Barceloneta, Mateo se detuvo y miró a Javier.

—Papá, ¿crees que mamá me vio ese día?

Javier se arrodilló sobre la arena, quedando a la altura de su hijo.

—Creo que ella me envió ese mensaje para que volviera antes a casa, Mateo. Ella nunca nos dejó solos.

—Yo también lo creo —dijo el niño, abrazándolo con fuerza—. Gracias por encontrarme, papá.

Javier cerró los ojos, sintiendo el latido del corazón de su hijo contra el suyo. El dinero, el poder, las empresas… nada de eso importaba. En ese abrazo, Javier Castellanos encontró la única riqueza que realmente valía la pena proteger. Habían sobrevivido a la oscuridad, y ahora, por fin, caminaban juntos bajo la luz.