PARTE 1: LA TUMBA DE HORMIGÓN

El silencio no era la ausencia de sonido. Era un peso.

Para Elena Vance, el silencio pesaba mil toneladas. Pesaba lo mismo que los tres metros de tierra y roca que la separaban del cielo de Colorado. Pesaba lo mismo que la puerta de acero reforzado que sellaba su ataúd.

15 de septiembre de 2017. Esa fue la fecha en que el mundo se detuvo.

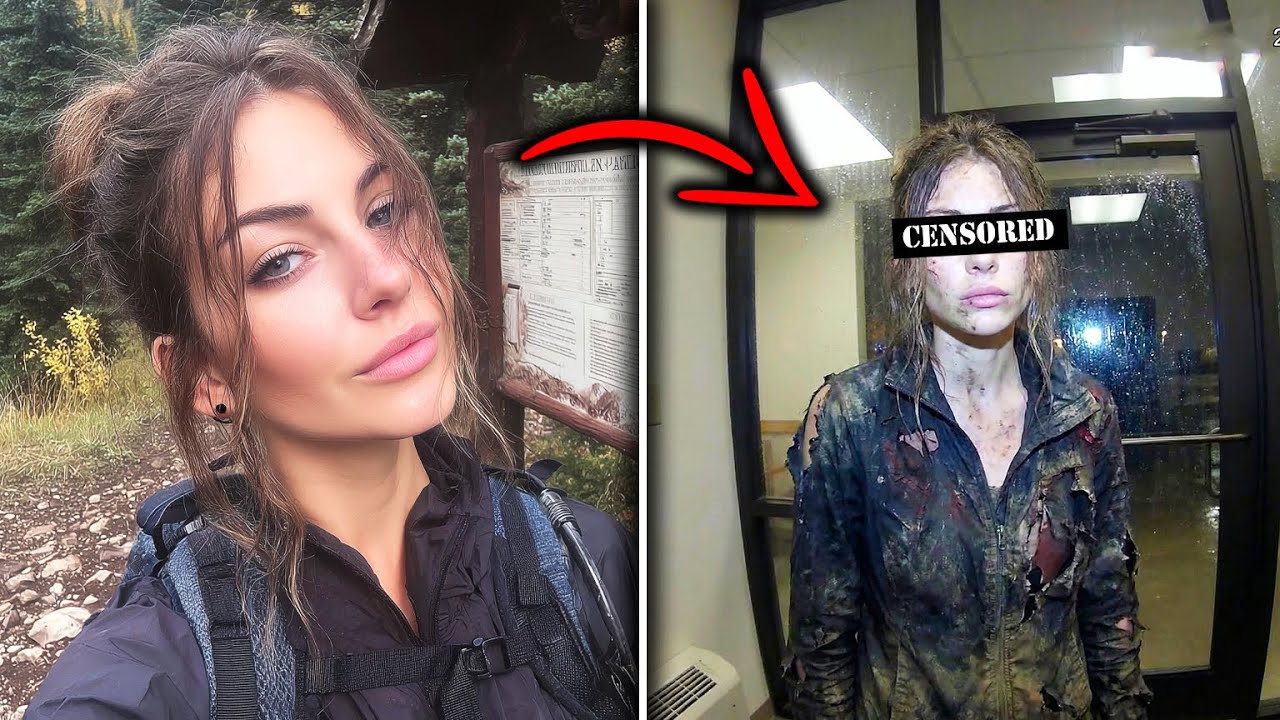

Elena recordaba el sol. Recordaba el aire crujiente de la mañana en Indian Peaks. Había aparcado su Toyota, ajustado los cordones de sus botas y respirado hondo, llenando sus pulmones con olor a pino y libertad. Era profesora de literatura, una mujer de palabras, de estructuras, de lógica. Su vida era un libro abierto.

Pero el libro se cerró de golpe con un sonido sordo.

No hubo advertencia. En el sendero de la cantera, cerca de las sombras alargadas del atardecer, la figura no parecía una amenaza. Parecía un excursionista. Camuflaje. Una máscara. Un movimiento rápido.

El golpe en la nuca fue una explosión de luz blanca. Luego, la oscuridad.

Cuando despertó, el bosque había desaparecido. El cielo había desaparecido.

Elena abrió los ojos a una realidad gris. Hormigón. Paredes frías, húmedas, que sudaban condensación. Un espacio de tres por tres metros. Una bombilla tenue parpadeaba en el techo, enjaulada en alambre. El aire olía a moho, a óxido y a un terror químico que se le pegó a la piel al instante.

Intentó gritar. Su garganta estaba seca, como si hubiera tragado vidrio. El sonido murió contra los paneles de insonorización que forraban las paredes. Paneles de espuma gris oscuro. Tragaban el ruido. Tragaban la esperanza.

Estaba encadenada.

Un grillete de metal frío le mordía el tobillo. La cadena serpenteaba hasta una argolla incrustada en el suelo. Tenía tres metros de libertad. Justo lo suficiente para llegar al cubo de plástico en la esquina. Justo lo suficiente para llegar al colchón sucio.

—Bienvenida a casa —dijo una voz.

No era una voz humana. Era un sonido metálico, distorsionado, sintético. Provenía de un altavoz oculto. O quizás venía de la figura que estaba al otro lado de la pesada puerta de acero que acababa de abrirse.

El hombre llevaba una máscara. No una máscara de esquí, sino algo más elaborado, industrial. Ocultaba cada centímetro de piel. Su ropa era utilitaria. Guantes gruesos. Botas pesadas.

Elena retrocedió, arrastrándose hasta que su espalda chocó contra la pared fría.

—¿Quién eres? —susurró. Su voz era un hilo roto.

La figura no respondió. Dejó una bandeja de plástico en el suelo. Agua. Una barra de proteínas. Luego, salió. El sonido de la puerta cerrándose fue definitivo. Clang. Luego el chirrido de los cerrojos. Uno. Dos. Tres.

El tiempo se disolvió.

Los días se convirtieron en ciclos de luz artificial y oscuridad absoluta. Elena intentó contar las horas, pero su mente se fracturaba. La privación sensorial era un veneno lento.

El miedo se transformó. Al principio, era pánico agudo, taquicardia, gritos hasta escupir sangre. Luego, se convirtió en una bestia pesada y letal. Apatía.

El hombre, “El Guardián”, bajaba todos los días. Nunca la tocaba con lujuria, sino con posesión. Como quien revisa una colección de insectos raros. A veces se sentaba en una silla plegable y la observaba durante horas. Su respiración, filtrada por la máscara, era el único sonido en el universo. Rsshh. Rsshh.

—¿Por qué? —le preguntó ella una vez, tras meses de encierro. Sus uñas estaban rotas. Su piel, translúcida.

Él inclinó la cabeza. El modulador de voz crujió.

—Porque aquí eres perfecta. Aquí, nada cambia.

Era la locura vestida de orden.

Elena Vance, la profesora que amaba a Jane Austen y el café negro, estaba muriendo. En su lugar, nacía algo más primitivo. Una criatura hecha de instinto. Aprendió a leer las vibraciones del suelo. Aprendió que si él traía comida caliente, estaba de buen humor. Si traía solo agua, estaba enfadado con el mundo de arriba.

Un año. 365 días. 8.760 horas de infierno gris.

Hasta que el agua la salvó.

Era la noche del 3 de septiembre de 2018. Elena estaba ovillada en el colchón, mirando una grieta en el techo. De repente, un sonido nuevo. No el zumbido del generador. No los pasos.

Un crac.

Luego, un siseo violento.

Una tubería vieja, enterrada en el hormigón sobre su cabeza, cedió. No fue un goteo. Fue una ruptura catastrófica. El agua helada estalló hacia abajo, golpeando el suelo con la fuerza de un martillo hidráulico.

En segundos, el agua le llegaba a los tobillos. Estaba helada, paralizante.

Elena se puso de pie, tirando de la cadena. El agua subía rápido. Rodillas. Muslos. El pequeño búnker se estaba convirtiendo en un tanque de ahogamiento.

—¡Ayuda! —gritó, golpeando la puerta. Por primera vez en un año, el pánico le dio una fuerza sobrenatural—. ¡Me voy a ahogar!

Arriba, oyó el caos. Pasos corriendo. Algo pesado cayendo.

La puerta de acero se abrió de golpe.

Ahí estaba él. Sin la máscara por primera vez, pero la oscuridad y el vapor del agua fría ocultaban su rostro. Parecía frenético. No por ella, sino por su “colección”.

—¡Sal! —bramó él. Su voz real. Joven. Aterrorizada.

Elena se arrastró hacia la salida, tosiendo agua. El Guardián la agarró del brazo y la arrastró hacia las escaleras de hormigón. Subieron al garaje superior.

El mundo se expandió de golpe. Olores. Grasa. Gasolina. Aire.

El garaje estaba inundado también. El hombre soltó su brazo para correr hacia una válvula en la pared, intentando desesperadamente cortar el flujo. Nos dio la espalda.

Fue un error. El único error que cometió en un año.

Elena vio la mesa de trabajo. Vio las herramientas. Sierras. Martillos. Y una llave inglesa de hierro, pesada, oxidada, de treinta centímetros de largo.

No pensó. No hubo moralidad. No hubo duda. Solo hubo rabia. Una rabia acumulada gota a gota durante doce meses de oscuridad.

Elena agarró la llave. Sus manos, esqueléticas y temblorosas, se cerraron alrededor del metal frío.

El hombre se giró.

—No te muev…

Elena descargó la llave con toda la fuerza de su cuerpo, con todo el peso de su dolor.

El metal chocó contra el hueso. Un sonido húmedo, crujiente. El hombre cayó al suelo inundado, gritando, llevándose las manos a la cabeza. La sangre comenzó a mezclarse con el agua sucia.

Elena no esperó. No miró atrás.

Vio la puerta lateral del garaje entreabierta. Vio la noche.

Corrió.

Sus pies descalzos golpearon la grava, cortándose, sangrando, pero no sentía nada. El aire nocturno quemaba sus pulmones atrofiados. Los árboles eran monstruos en la oscuridad, pero eran sus monstruos, no de él.

Corrió a través de la maleza, tropezando, cayendo, levantándose. El instinto la guiaba. Lejos. Lejos de la tumba.

Cinco kilómetros. Esa fue la distancia que su cuerpo roto recorrió esa noche.

A las 2:00 de la madrugada, las luces de neón de la gasolinera “Peak Fuel” aparecieron como un faro en el fin del mundo.

Elena cruzó la carretera. Un espectro. Un cadáver andante envuelto en harapos que alguna vez fueron ropa deportiva.

Empujó la puerta de cristal. La campanilla sonó. Ding-dong. Un sonido tan normal, tan ridículamente cotidiano, que le dio ganas de llorar.

El empleado nocturno levantó la vista de su revista. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Se le cayó el cigarrillo de la boca.

Elena se detuvo bajo la luz fluorescente. Estaba cubierta de barro, sangre y un año de suciedad. Levantó una mano temblorosa.

—Soy Elena Vance —dijo. Su voz sonó como piedras rozándose—. Y estoy viva.

Luego, el suelo se precipitó hacia ella y todo se volvió negro de nuevo. Pero esta vez, era una oscuridad segura.

PARTE 2: EL FANTASMA Y LA CACERÍA

La comisaría de Boulder era un hervidero de caos controlado, pero cuando la detective Ana Mendoza entró en la sala de conferencias, el silencio cayó como una guillotina.

Mendoza era una mujer de acero, con ojos que habían visto demasiada maldad humana. Pero las fotos que tenía sobre la mesa le revolvieron el estómago.

—Ochenta y dos libras —dijo Mendoza, lanzando el informe médico sobre la mesa—. Eso es lo que pesa. Tiene cicatrices de ligaduras que son tan viejas que la piel ha crecido sobre ellas. Quemaduras químicas. Desnutrición severa.

El equipo de detectives miró las fotos. Elena Vance en la cama del hospital parecía un pájaro herido, frágil, roto.

—Ella ha vuelto del infierno —continuó Mendoza—. Ahora nos toca a nosotros encontrar al diablo.

La cacería había comenzado.

Los primeros días fueron una neblina de pistas falsas y desesperación. Elena estaba en la UCI, entrando y saliendo de la consciencia, sedada para evitar que sus gritos despertaran a todo el hospital. Sus recuerdos eran fragmentos de vidrio: Olor a pino. Una camioneta azul. Una voz robótica. Agua fría.

El primer sospechoso fue obvio. Demasiado obvio.

Samuel Thorn. Un ermitaño local. Vivía a seis millas de la gasolinera donde apareció Elena. Tenía antecedentes por agresión. Tenía un sótano.

—¡Abran la maldita puerta! —gritó Mendoza, con el arma desenfundada frente a la cabaña de Thorn.

El equipo SWAT irrumpió. Destrozaron la casa. Encontraron el sótano. Oscuro. Húmedo.

Pero estaba vacío.

No había paneles de insonorización. No había cadenas. El suelo era de tierra, no de hormigón. El análisis forense fue rápido y brutalmente decepcionante: el ADN no coincidía. La tierra en la ropa de Elena tenía granito y arcilla roja; la tierra de Thorn era arena y humus.

Samuel Thorn era un hombre desagradable, un misántropo, pero no era un secuestrador.

Mendoza golpeó el volante de su coche patrulla, frustrada.

—Estamos perdiendo tiempo —gruñó—. Él sabe que ella escapó. Él está limpiando. Está borrando sus huellas.

Tenían que cambiar de táctica. El mundo físico les había fallado. Necesitaban el mundo digital.

6 de septiembre de 2018. El punto de inflexión.

El analista técnico, Mark Stevens, entró en la oficina de Mendoza con ojeras profundas y una tableta en la mano.

—Tengo algo, jefa. Un fantasma.

Mendoza levantó la vista. —¿Qué tienes?

—Revisé los registros de las torres de telefonía. Millones de pings. Pero busqué anomalías. Busqué un dispositivo que se encendiera solo una vez, cerca de la gasolinera, a la hora exacta en que Elena apareció.

Stevens deslizó la pantalla.

—A las 2:48 AM, un teléfono se conectó a la torre 412. Duró once segundos. Luego se apagó. Probablemente lo destruyeron. Pero esos once segundos fueron suficientes.

—¿De quién es? —preguntó Mendoza, sintiendo la adrenalina.

—Es un teléfono de prepago. Pero el usuario cometió un error hace seis meses. Usó ese mismo número para llamar a una pizzería en Netherland. Y pagó con tarjeta de crédito.

Stevens puso un nombre sobre la mesa. Un nombre que nadie esperaba.

—Julian Moore.

Mendoza frunció el ceño. —¿Quién demonios es Julian Moore?

—Tiene 22 años. Sin antecedentes penales. Vive con su madre, pero tiene una propiedad heredada cerca de la zona industrial Skyview. Y aquí está lo interesante, detective…

Stevens hizo una pausa, sabiendo el peso de lo que iba a decir.

—Julian Moore fue alumno de Elena Vance en 2014.

El aire salió de la habitación. No era un extraño. No era un vagabundo. Era alguien a quien ella conocía. Alguien a quien ella había enseñado a leer a Shakespeare.

Mendoza sintió un escalofrío. El mal no siempre tiene cara de monstruo. A veces tiene la cara de un chico tranquilo sentado en la última fila.

La maquinaria policial se puso en marcha con una velocidad aterradora.

Revisaron las finanzas de Moore. Era un mapa de ruta hacia la locura.

Agosto de 2017: Compra de sesenta paneles de espuma acústica de alta densidad. Septiembre de 2017: Compra de cemento de secado rápido, cerraduras industriales y una cadena de acero de grado logístico. Octubre de 2017: Compra de un sistema de vigilancia por circuito cerrado.

Lo había planeado. No fue un impulso. Fue una arquitectura del dolor construida ladrillo a ladrillo.

La ubicación de su teléfono actual lo situaba en movimiento. Pero todas las noches, religiosamente, su señal desaparecía en un punto muerto cerca de las vías del tren abandonadas en Skyview.

—El lugar se llama “El Garaje” —dijo Mendoza, mirando el mapa táctico—. Ahí es donde la tuvo.

Era una zona de talleres viejos, olvidados por Dios y por el ayuntamiento. El lugar perfecto para que nadie oyera gritar a una mujer.

14 de septiembre de 2018. El aniversario del secuestro se acercaba.

—Lo queremos vivo —ordenó Mendoza a su equipo mientras se preparaban en la oscuridad—. Quiero que mire a Elena a los ojos en el juicio. No le den la salida fácil.

Rodearon el perímetro. El garaje de Julian Moore era una estructura de metal corrugado, oxidada, escondida detrás de pinos densos. Se oía el zumbido de un generador.

Mendoza se acercó a la puerta lateral. La misma puerta por la que Elena había huido hacia la libertad. Todavía estaba entreabierta, como una herida que no cierra.

Dentro, se oía un ruido metálico. Alguien estaba trabajando.

Mendoza levantó la mano. Tres dedos. Dos. Uno.

—¡Policía! ¡Al suelo! ¡Ahora!

El equipo irrumpió como una tormenta. Granadas cegadoras estallaron con destellos de luz blanca.

En el centro del garaje, un joven delgado, con gafas y cara de niño, estaba arrodillado. Tenía un trapo en la mano, limpiando frenéticamente una mancha oscura en el suelo de hormigón. Sangre. La sangre de su propia herida en la cabeza, donde Elena lo había golpeado.

Julian Moore no luchó. No corrió.

Simplemente soltó el trapo, levantó las manos y miró a Mendoza con una expresión que heló la sangre de la detective. No había miedo. No había ira.

Había decepción. Como un niño al que le han roto su juguete favorito.

—Se escapó —murmuró Julian, con voz suave—. Rompió las reglas.

Mendoza lo esposó, apretando el metal contra sus muñecas con fuerza.

—Se acabó, Julian.

Mientras se lo llevaban, los técnicos forenses levantaron una alfombra de goma en la esquina. Debajo había una escotilla. La abrieron.

El olor subió de golpe. Humedad. Miedo.

Mendoza bajó la escalera de hormigón hacia la oscuridad inundada. Iluminó con su linterna. Vio las cadenas. Vio los libros de literatura inglesa hinchados por el agua en una estantería improvisada. Vio la vida de una mujer reducida a una caja.

En la pared, escrito con un trozo de carbón o piedra, había una sola frase, pequeña y temblorosa, casi borrada por la humedad:

YO SOY ELENA. YO EXISTO.

Mendoza apagó la linterna y cerró los ojos por un segundo. Habían atrapado al fantasma. Pero el daño… el daño era eterno.

PARTE 3: EL PRECIO DE LA REDENCIÓN

La sala del tribunal estaba tan llena que el aire parecía sólido. Periodistas, cámaras, familias. Todos querían ver al monstruo. Todos querían ver a la víctima.

Enero de 2019. El juicio del siglo en Colorado.

Julian Moore estaba sentado en la mesa de la defensa. Llevaba un traje que le quedaba grande. Parecía pequeño, inofensivo. Su abogado hablaba de “trastornos mentales”, de “obsesión compulsiva”, de una infancia solitaria. Intentaban pintar al lobo como una oveja perdida.

Pero la fiscalía tenía algo más fuerte que la retórica. Tenía la verdad.

El fiscal Mark Duggan se levantó. En sus manos sostenía un cuaderno negro, grueso, encuadernado en cuero.

—Damas y caballeros del jurado —dijo Duggan, su voz resonando en la sala—. Esto no es un diario. Es un manual de destrucción.

Era el diario de Julian. Encontrado en una caja fuerte en su garaje.

Duggan comenzó a leer.

“Día 45. Ella dejó de llorar hoy. Es el primer paso. Ahora solo me escucha a mí. Soy su reloj. Soy su sol. Soy su Dios.”

Un murmullo de horror recorrió la sala. Julian no se inmutó. Escribía notas en un papel amarillo, indiferente, como si estuviera en una clase aburrida.

“Día 120. Le he traído ‘Orgullo y Prejuicio’. Le he pedido que me lea en voz alta. Su voz tiembla, pero es hermosa. Es nuestra pequeña casa. Nadie nos molestará jamás.”

La frialdad era absoluta. No la veía como una persona. La veía como una mascota. Un objeto.

Luego llegó el momento que todos esperaban y temían. El testimonio de Elena.

Ella no entró en la sala. Los médicos lo prohibieron. Estar en la misma habitación que él podría romper su mente, que apenas comenzaba a sanar.

En su lugar, una pantalla gigante descendió del techo.

El vídeo comenzó.

Elena estaba sentada en una silla, en un jardín soleado. Llevaba una blusa azul de manga larga, ocultando las cicatrices de sus brazos. Su cabello había vuelto a crecer, pero sus ojos… sus ojos eran pozos profundos y oscuros.

—Me llamo Elena Vance —dijo. Su voz era firme, pero tenía un borde afilado—. Fui profesora. Fui hija. Fui amiga.

Hizo una pausa, mirando directamente a la cámara.

—Julian Moore me robó 365 días. Me robó el sol. Me robó el sonido de la lluvia. Me robó mi nombre. Él me llamaba ‘Ella’. Nunca Elena.

En la pantalla, Elena tomó aire.

—Me mantuvo en una caja de hormigón. Me dio comida de perro en un plato de plástico. Me obligó a agradecerle por el aire que respiraba. Él cree que me amaba. Pero eso no es amor. Eso es consumo. Él quería devorarme hasta que no quedara nada más que un reflejo de él mismo.

La cámara hizo zoom en su rostro.

—Pero cometió un error. Olvidó que yo no soy un personaje de sus libros. Olvidó que la carne sangra, pero el espíritu resiste. Cuando el agua entró… no tuve miedo de morir. Tuve miedo de morir siendo suya.

Elena se inclinó hacia la cámara.

—Julian, si estás viendo esto… quiero que sepas algo. No me rompiste. Me forjaste. Soy más fuerte que tú. Soy más fuerte que tus cadenas. Y hoy, yo soy la que cierra la puerta.

La pantalla se fue a negro.

El silencio en la sala duró diez segundos eternos. Luego, se oyeron sollozos. El jurado, doce personas corrientes, se secaban las lágrimas. Miraban a Julian Moore no con curiosidad, sino con un desprecio puro y absoluto.

La defensa intentó argumentar. Fue inútil.

El veredicto llegó en menos de tres horas.

—Culpable —dijo el presidente del jurado. La palabra resonó como un disparo.

Culpable de secuestro en primer grado. Culpable de tortura. Culpable de asalto agravado.

El juez Harrison se ajustó las gafas y miró a Julian por encima del estrado.

—Señor Moore, usted buscó controlar una vida. Ahora, el estado controlará la suya. Cada minuto. Cada hora. Hasta el día en que muera.

Cadena perpetua. Sin posibilidad de libertad condicional.

Cuando los alguaciles levantaron a Julian para esposarlo, él miró hacia atrás, hacia la galería, buscando a alguien. Quizás a su madre. Quizás una cara amiga. Pero solo encontró un mar de hostilidad.

Por primera vez, el miedo cruzó sus ojos. Se dio cuenta de que su búnker ahora sería una celda federal de máxima seguridad, y él no tendría la llave.

…

Seis meses después.

Elena Vance caminaba por un sendero. No en Colorado. Estaba en Maine, cerca de la costa, donde los bosques eran diferentes y el océano rugía contra las rocas.

Había cambiado su nombre. No por miedo, sino para empezar de nuevo.

Llevaba bastones de senderismo. La cicatriz en su tobillo, donde el grillete había mordido la piel, estaba cubierta por un calcetín grueso. Pero ella sabía que estaba ahí.

Se detuvo en un acantilado mirando el Atlántico. El viento era fuerte, frío, vivo.

No había “final feliz”. Las pesadillas todavía venían por la noche. A veces se despertaba gritando, sintiendo el agua helada subiendo por su pecho. A veces no podía soportar estar en habitaciones pequeñas o ascensores.

Pero estaba allí. De pie.

Sacó una pequeña llave inglesa de su bolsillo. La había guardado. No como un arma, sino como un tótem. El peso del metal en su mano le recordaba su poder. Le recordaba que cuando el mundo se inunda y la oscuridad se cierra, ella tiene la capacidad de golpear.

Elena lanzó la llave al océano.

La vio girar en el aire, brillando bajo el sol, antes de desaparecer en la espuma blanca de las olas.

—Adiós —susurró.

Se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso, alejándose del borde, hacia la vida que la esperaba. Una vida imperfecta, dura, pero suya. Completamente suya.

La oscuridad había intentado tragarla, pero Elena Vance había aprendido a brillar con luz propia. Y esa luz era intocable.