El sol de julio se filtraba entre las copas de los pinos, proyectando sombras que se alargaban sobre los senderos de Yellowstone. Para Daniel Hayes, aquella mañana no era diferente a cualquier otra que había pasado en la oficina revisando planos y presupuestos. Pero esta vez, su corazón no latía al ritmo de deadlines ni reuniones interminables. Hoy su mundo se reducía a su hijo Ethan, de quince años, y a un fin de semana que prometía reconectar lo que el tiempo había dispersado entre trabajo, estudios y obligaciones.

Daniel siempre había amado la naturaleza, no como un experto que domina mapas y brújulas, sino como alguien que encontraba calma en el crujir de la hojarasca bajo los pies y en el canto inesperado de un pájaro sobre la rama. Creció acampando con su propio padre, aprendiendo a respetar la furia de los ríos y la traición de la tierra que se abre bajo los pies. Esa tradición, pensaba, merecía ser heredada. Ethan, en cambio, era un adolescente atrapado entre la pantalla de su teléfono y la curiosidad que lo impulsaba a descubrir algo más allá de la rutina de Colorado.

El camino hacia Yellowstone había sido planeado con meticulosidad. Dobló los mapas, verificó rutas, calculó distancias y horarios. Cada mochila estaba cargada de provisiones: comida deshidratada, linternas, ropa térmica, botiquín, herramientas básicas. Daniel cargaba el peso mayor, la tienda, el equipo de cocina y los utensilios; Ethan llevaba la caña de pescar y un pequeño diario que su madre, Lisa, le había entregado antes de salir, con la instrucción de escribir cada pensamiento, cada emoción que surgiera en el bosque. Era un gesto simple, pero lleno de simbolismo: un recordatorio de que incluso en la soledad de la naturaleza, quedaría un rastro de ellos.

Al llegar al límite sur del parque, donde el aire huele a pino y a tierra húmeda, firmaron el libro de registro del backcountry. “Daniel y Ethan Hayes”, escribió Daniel con trazos firmes, mientras Ethan apenas lograba alinear su firma entre las líneas. Su destino: Snake River Trail, un sendero que prometía tranquilidad y vistas a los meandros del río, el lugar perfecto para pescar y acampar. Lo que no sabían era que cada paso los acercaba a un misterio que cambiaría sus vidas y las de todos los que luego escucharían su historia.

El estacionamiento estaba ocupado por otros turistas, familias que reían, mochileros que cargaban sus bastones y tiendas de campaña, pero Daniel y Ethan parecían ajenos a la multitud. Ajustó la mochila de su hijo, revisó los cordones de sus botas, y respiró profundo. “Recuerda, hijo, todo depende de que estemos atentos. Respeta el sendero, respeta la tierra”, le dijo. Ethan asintió, tratando de ocultar los nervios que le provocaba la inmensidad del parque y la idea de desconectarse por completo de su mundo cotidiano.

Al principio, caminaron por el sendero con la confianza de quienes conocen su destino. El río serpenteaba a la derecha, brillante bajo el sol de mediodía. Pájaros volaban entre los abetos y el aire traía la fragancia de flores silvestres y humedad de la tierra reciente. Daniel señalaba aves y formaciones rocosas, explicando a Ethan cómo la tierra se había moldeado durante milenios. Ethan, entre risas, trataba de captar cada detalle, aunque sus pensamientos se dispersaban en la emoción de la pesca y la aventura.

Se detuvieron a mediodía en un mirador sobre el valle. Desde allí, los picos distantes parecían tocar el cielo y el río brillaba como un hilo de plata bajo el sol. Daniel sacó unas galletas y agua, y compartieron un momento que parecía eterno. “Prometo que esto es solo el comienzo, Ethan. Recordarás este lugar por el resto de tu vida”, dijo con una sonrisa. Ethan respondió con una broma sobre quién atraparía el pez más grande. En ese instante, la vida parecía clara, sencilla, sin sombras.

Pero Yellowstone no es solo belleza; es un lugar donde la tierra respira, donde el agua puede hervir bajo una fina capa de tierra, donde los cielos se oscurecen sin advertencia y los depredadores acechan en silencio. Cada paso fuera de los senderos marcados es un riesgo que incluso el más precavido podría subestimar. Y esa tarde, mientras caminaban, nadie podía imaginar que sus pasos pronto los llevarían a un silencio que duraría más de una década.

El primer día transcurrió sin incidentes. Montaron la tienda cerca de un recodo del río, encendieron un fuego pequeño y compartieron historias hasta que la luz se desvaneció entre los árboles. La noche en Yellowstone es una mezcla de calma y susurros invisibles: el viento en las hojas, el crujir de ramas, el eco lejano de algún animal. Para Daniel y Ethan, era un refugio; para los visitantes posteriores que leerían sus últimas palabras, ese mismo bosque guardaría secretos que nadie podría explicar.

Cuando finalmente se recostaron en sus sacos de dormir, la luna iluminaba la tienda con una luz tenue. Ninguno de los dos podía saber que esa noche sería una de las últimas que pasarían con seguridad. Afuera, la naturaleza respiraba, silenciosa pero atenta. Algo en el aire parecía cambiar, aunque ninguno de ellos podría describirlo en ese momento. Solo sabían que estaban juntos, perdidos en la inmensidad, y que cada risa compartida, cada bocado de comida, cada palabra escrita en aquel diario, era un testimonio de su vínculo, un hilo frágil que los conectaba al mundo mientras el parque esperaba, paciente y silencioso, su desenlace.

El segundo día en Yellowstone comenzó con un amanecer fresco y silencioso. La bruma se aferraba a los valles, cubriendo los pinos como un manto gris que parecía extenderse hasta el infinito. Daniel y Ethan despertaron con la sensación de tranquilidad que da el bosque: pájaros cantando, agua corriendo a lo lejos, un viento suave que traía consigo el olor a tierra húmeda. El plan era simple: caminar un tramo del Snake River Trail, detenerse en un recodo del río para pescar, y regresar antes de que el sol comenzara a perder fuerza. Nada parecía fuera de lo normal, nada sugería que aquel fin de semana pronto se convertiría en una pesadilla.

Mientras desayunaban, Daniel revisó el mapa una vez más. “Estamos justo donde pensaba, Ethan. Solo seguimos el río, luego acampamos cerca de aquel claro que vimos ayer”, dijo. Ethan asintió, pero un ligero temblor en su voz traicionaba la excitación mezclada con nerviosismo. Era la primera vez que pasaba tantas horas en la naturaleza sin la seguridad de su hogar, sin la señal de su teléfono, sin la comodidad de lo conocido. Aun así, confiaba en su padre. Daniel siempre parecía tener la respuesta, el paso seguro, la guía firme.

Al iniciar la caminata, notaron pequeños cambios en el ambiente. Árboles caídos bloqueaban parcialmente el sendero, ramas rotas crujían bajo sus pies, y el murmullo del río se mezclaba con un sonido extraño que ninguno de los dos pudo identificar de inmediato: un eco, un siseo que parecía moverse entre los troncos. “Probablemente solo el viento”, murmuró Daniel, tratando de calmarse tanto como a su hijo. Pero mientras avanzaban, ese sonido persistía, apareciendo y desapareciendo, siempre más cercano de lo que parecía posible.

Al mediodía, se detuvieron en un claro donde el río formaba un pequeño remanso. Daniel ajustó su tobillo, que se había torcido ligeramente al tropezar con una raíz oculta bajo la maleza. “Está bien, no es nada”, dijo, ocultando el dolor. Ethan le ayudó a caminar unos metros, insistiendo en que descansaran un poco. Sacaron el equipo de pesca y lanzaron los anzuelos al agua cristalina. Aun en ese momento de calma, algo parecía fuera de lugar. La corriente era más fuerte de lo que recordaban, y el río, aunque hermoso, parecía más impaciente, más vivo, como si juzgara su presencia en su territorio.

Las horas pasaron lentamente. Daniel y Ethan atraparon un par de peces, suficientes para sentir orgullo, y volvieron a caminar siguiendo el sendero. Aquí comenzaron los pequeños detalles que, en retrospectiva, fueron los primeros indicios de que no estaban solos. Una rama rota a un costado del camino, que no recordaban haber tocado. Huellas sobre el barro que desaparecían misteriosamente en la vegetación. Un crujido detrás de ellos, tan rápido que parecía más un parpadeo que un sonido. Daniel miró hacia atrás, pero no vio nada. Ethan apretó su mochila con fuerza, sus ojos amplios reflejando la incertidumbre que aún no sabía cómo nombrar.

Al caer la tarde, el cielo se nubló sin aviso. La luz cambió de dorada a gris opaco en cuestión de minutos. Daniel buscó un lugar seguro para acampar y decidió un pequeño claro a unos cientos de metros del río, donde podían encender un fuego sin peligro de propagación. Mientras armaban la tienda, el viento comenzó a soplar con fuerza, arrastrando consigo un frío inesperado. Daniel encendió un fuego pequeño, el humo subía en espirales que desaparecían entre los árboles altos. Ethan se sentó junto a él, escribiendo en su diario: pequeños dibujos del río, de los árboles, de los peces que habían atrapado. La primera entrada detallaba lo que parecía un día perfecto, aunque con la observación de esos sonidos extraños que aún no podían explicar.

Esa noche, mientras la oscuridad envolvía el bosque, los sonidos aumentaron. Al principio eran sutiles: ramas que crujían, animales moviéndose en la distancia, el río fluyendo con más fuerza. Pero luego aparecieron otros, más inquietantes: murmullos apenas audibles, como voces que susurraban entre los árboles. Ethan despertó sobresaltado, creyendo que su padre hablaba en voz baja. Pero Daniel estaba dormido, agotado por la caminata y el esfuerzo de la tarde. Ethan intentó calmarse, diciéndose que era su imaginación, que el viento jugaba con su mente. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, sentía que algo estaba más cerca, algo que lo observaba desde las sombras.

Intentaron dormir, pero el miedo se filtraba lentamente en sus pensamientos. La sensación de ser seguidos, de que la soledad del bosque estaba viva de una manera que ellos no comprendían, era innegable. Ethan escribió en su diario esa noche: “Escuché voces, pero no había nadie. ¿Será el viento o algo más?”. Daniel, aún inconsciente del temor de su hijo, dormía profundamente, sin sospechar que la naturaleza que amaba estaba a punto de volverse en su contra.

Al amanecer del tercer día, la decisión de moverse más lejos del río marcó el rumbo de su tragedia. Daniel pensó que avanzar por un atajo los acercaría a una vista panorámica que Ethan podría dibujar, pero el terreno se volvió más abrupto, más denso. La maleza los atrapaba, los caminos desaparecían bajo la hojarasca húmeda y la tierra parecía tragar cada huella que dejaban atrás. Los sonidos persistían: ecos que no tenían origen claro, crujidos que no coincidían con animales conocidos, murmullos que desaparecían cuando volteaban.

Fue en ese momento que Daniel comenzó a notar que algo no estaba bien. La distancia entre ellos y el río aumentaba, y el sendero que parecía claro se había convertido en un laberinto de troncos caídos y barrancos estrechos. Ethan se aferraba al diario y a su mochila, mirando cada sombra como si el bosque pudiera hablar y revelar sus secretos. “Sigamos adelante, hijo. No te preocupes, encontraremos un buen lugar para descansar”, dijo Daniel, intentando proyectar confianza, aunque el cansancio se hacía evidente en cada paso.

Ese día fue solo el comienzo de un descenso silencioso hacia lo desconocido. Lo que parecía un viaje de aventura y unión se estaba transformando lentamente en una lucha por la supervivencia, en un camino donde cada sombra podía esconder algo que no pertenecía a este mundo, y donde la distancia entre un error y un desastre se reducía con cada paso. Daniel y Ethan ya no solo caminaban por un sendero de bosque; caminaban por un territorio donde la naturaleza, indiferente e implacable, comenzaba a cerrar sus puertas, dejándolos solos frente a un misterio que nadie podría anticipar.

El tercer día amaneció con un cielo plomizo y un aire húmedo que se filtraba entre los árboles. Daniel y Ethan habían avanzado más de lo que habían planeado, siguiendo lo que creían un atajo hacia un claro prometedor. Pero la maleza cerrada, los troncos caídos y la tierra inestable comenzaron a convertir cada paso en un desafío. La caminata, antes ligera y tranquila, ahora pesaba en los hombros de ambos. La mochila de Daniel parecía un ancla, y Ethan, con su mochila más liviana, arrastraba la incertidumbre que crecía en su interior.

Pronto comenzaron a notar que algo extraño ocurría. Huellas recientes que no pertenecían a ellos aparecían entre los senderos de tierra húmeda. Al principio, Daniel pensó en animales, quizá un ciervo o un oso, pero la disposición y el tamaño de los surcos eran extraños, demasiado lineales para ser casuales. Ethan lo miró con ojos grandes, y por primera vez la diversión de la aventura desapareció, reemplazada por una sensación fría que le recorría la espalda. “Papá… ¿escuchaste eso?” preguntó en un susurro, señalando hacia los arbustos donde un crujido parecía repetirse.

Daniel se detuvo y levantó la vista, tratando de identificar la fuente. No había nada visible. Solo el viento y el bosque inmenso que los rodeaba. Intentó calmar a su hijo: “Probablemente es el viento, Ethan. Nada más. Vamos, sigamos.” Pero dentro de él algo se removía. La naturaleza es sabia y caprichosa; y en Yellowstone, incluso los senderos más tranquilos pueden esconder trampas invisibles.

Al mediodía, decidieron detenerse cerca de un río menor, afluente del Snake River. Daniel intentó encender un fuego pequeño para calentar algo de comida, pero la madera estaba húmeda y apenas chisporroteaba. Ethan sacó su diario y empezó a dibujar la orilla del río, intentando mantener la mente ocupada, registrar el paisaje y distraerse del creciente malestar que sentía. Cada sombra parecía más densa, cada sonido más cercano. Los murmullos nocturnos que Ethan había escuchado la noche anterior comenzaron a repetirse en su mente durante el día.

Ese fue el momento en que Daniel notó algo preocupante: se habían desviado más de lo que planeaban, perdiendo la referencia del río principal. “No importa”, dijo, tratando de sonar seguro, pero su voz temblaba apenas perceptiblemente. “Solo necesitamos seguir adelante un poco más. Encontraremos un buen lugar para acampar.” Ethan asintió, aunque sus ojos mostraban miedo. Cada paso los alejaba de la seguridad, y la idea de regresar al sendero original parecía más difícil a medida que la tarde avanzaba.

Cuando finalmente encontraron un claro para acampar, el cielo ya amenazaba con tormenta. Daniel intentó levantar la tienda, mientras Ethan ayudaba a cortar ramas para el fuego. Pero por más que se esforzaban, el viento aumentaba y la lluvia comenzaba a caer en gotas finas y persistentes. La ropa se empapaba, la comida se humedecía, y los suministros comenzaron a perder su utilidad. Daniel miró a su hijo, y por primera vez sintió el peso de la responsabilidad de manera tangible: estaban solos, lejos de cualquier otra persona, y el bosque ya no parecía un refugio, sino un laberinto implacable.

Esa noche, mientras la tormenta rugía sobre ellos, los murmullos regresaron. Esta vez eran más claros, más definidos: sonidos que imitaban pasos, susurros que se desvanecían apenas uno intentaba enfocar su origen. Ethan escribió en su diario: “Escuché pasos alrededor de la tienda. No hay nadie allí. Papá dice que son animales. No creo que tenga razón.” La tinta se corría con la humedad, pero las palabras transmitían la urgencia de un miedo que crecía sin control. Daniel, agotado y preocupado, apenas podía dormir. Su tobillo dolía, la comida era escasa y la sensación de ser observado lo mantenía en alerta constante.

Al amanecer del cuarto día, la situación se volvió crítica. La tormenta había arruinado parte de sus provisiones, las botas de Daniel estaban empapadas y resbaladizas, y cada paso se convertía en un riesgo. Intentaron volver al sendero, pero los caminos se habían transformado en laberintos de barro, raíces y piedras inestables. La desesperación comenzó a filtrarse en sus decisiones. Daniel, convencido de que avanzar era la única opción, ignoró la idea de permanecer cerca del campamento seguro. Ethan, fatigado y hambriento, obedecía, aunque en su interior la inquietud crecía como un veneno silencioso.

Fue en ese momento que comenzaron a aparecer los primeros indicios de abandono de su equipo. La comida que había sido cuidadosamente empacada permanecía intacta, mientras que el fuego que deberían haber usado para calentarse apenas mostraba señales de uso. El diario de Ethan se convirtió en un refugio: cada dibujo, cada línea escrita, era una manera de mantener la cordura en un bosque que parecía vivo y consciente de sus movimientos.

El miedo se volvió tangible. Daniel murmuraba palabras de aliento, tratando de mantener la moral, pero su voz ya no era firme; la tormenta, el aislamiento y la sensación de que algo los seguía lo erosionaban lentamente. Cada sombra entre los árboles parecía moverse con intención. Cada rama rota a su paso sugería que no estaban solos. Ethan, escribiendo frenéticamente, añadió un mensaje que años después pondría a los investigadores en alerta: “Nos siguen. Siento que nos miran. No sé quiénes son. Ayuda.”

El bosque de Yellowstone, que tantas veces había prometido aventuras y enseñanzas, comenzaba a cobrar su precio. No era solo la fatiga ni la lluvia, ni siquiera el hambre leve. Era algo más profundo: la sensación de que la tierra misma los empujaba a adentrarse en un territorio donde la luz no llegaba, donde la noche y el día se confundían, donde la soledad se hacía insoportable. Cada decisión los llevaba más lejos de la seguridad, y cada paso parecía guiado por un instinto desconocido que los atraía hacia lo que luego sería su final.

Ese día, Daniel y Ethan Hayes cruzaron un umbral sin saberlo. Lo que comenzó como un viaje de conexión entre padre e hijo se transformaba en un descenso silencioso hacia lo desconocido, una espiral donde la naturaleza, la desorientación y algo que no podían ver se combinaban para crear un escenario imposible de anticipar. Cada minuto, cada suspiro, cada sonido del bosque se convertía en un recordatorio de que estaban solos, de que el mundo que conocían había desaparecido, y de que lo que les esperaba iba más allá de cualquier miedo que hubieran experimentado.

El cuarto día en Yellowstone se convirtió en una prueba de resistencia. La tormenta de la noche anterior no había cedido por completo; la lluvia caía en ráfagas intermitentes, mezclándose con ráfagas de viento que doblaban los árboles jóvenes y arrancaban hojas secas del suelo. Daniel y Ethan avanzaban lentamente, cada paso un esfuerzo, cada movimiento medido con cuidado para no resbalar en el barro traicionero. Las botas de Daniel estaban empapadas, los calcetines pegados a la piel, y el dolor de su tobillo se había intensificado. Aun así, seguía adelante, consciente de que detenerse no era una opción.

El bosque parecía cambiar a su alrededor. Los árboles, que de día se habían alzado como guardianes tranquilos, ahora proyectaban sombras amenazantes que se movían con el viento. Cada sonido se amplificaba: la caída de una rama, el rugido lejano del río, incluso el crujido de sus propias pisadas. Ethan, siempre observador, comenzó a notar patrones que no podía explicar: ramas quebradas en ángulo recto, huellas que desaparecían abruptamente, hojas moviéndose como si alguien las hubiera tocado. Murmuró a su padre: “Papá… ¿te das cuenta de esto? No es normal.”

Daniel asintió, aunque con un hilo de duda en la voz. “Solo debemos mantener la calma y seguir adelante. Nada de esto nos separará. Vamos juntos.” Pero el instinto no lo engañaba: la sensación de que estaban siendo observados se volvía cada vez más fuerte. Ethan agarró con fuerza su diario, dibujando cada sombra, cada línea del terreno, cada indicio extraño que percibía. Esas páginas, que deberían haber capturado la belleza del parque, comenzaban a reflejar miedo y confusión.

Al acercarse a un recodo del río menor, Daniel decidió que necesitaban un refugio, aunque improvisado, para protegerse de la lluvia. Sacaron la tienda, intentaron encender un fuego, pero la madera húmeda apenas chisporroteaba. La desesperación empezó a filtrarse en sus decisiones: dejaron comida y provisiones sin abrir, sin usar, como si el miedo los obligara a moverse antes de lo necesario. Ethan escribió en su diario: “No entiendo. Todo está aquí, pero debemos seguir. Algo nos está empujando.”

Esa noche, los sonidos volvieron, más claros y perturbadores. Murmullos que parecían voces humanas, pasos entre los árboles que no coincidían con los suyos, sombras que se movían en el límite de la visión periférica. Ethan se acurrucó junto a su padre, buscando seguridad, mientras Daniel luchaba por mantener la cordura. Cada crujido del bosque era interpretado como amenaza; cada silbido del viento parecía un llamado que no podían descifrar.

La fatiga comenzó a dominar. Los músculos dolían, la mente se nublaba, y el miedo se transformaba en paranoia. Daniel intentó calmar a su hijo: “Recuerda, Ethan, el bosque no nos quiere mal. Solo debemos mantenernos juntos, no separarnos.” Pero incluso sus palabras sonaban huecas en medio del rugido de la tormenta y los ecos inquietantes que venían desde la oscuridad.

Fue durante esa noche que ocurrieron los primeros movimientos extraños en su comportamiento. Ethan comenzó a inquietarse cada vez que escuchaba un susurro, cada sombra se convertía en una amenaza. Daniel, exhausto, empezó a subestimar los peligros del terreno, tomando decisiones apresuradas: cruzar un pequeño barranco que parecía estable, avanzar por un sendero que se desvanecía en la maleza, alejarse de las provisiones que deberían haber usado para mantenerse seguros. El instinto de supervivencia se mezclaba con el miedo de algo que no podían ver, algo que los observaba y los guiaba hacia lo desconocido.

En un momento, Ethan escribió en su diario una entrada que años después causaría escalofríos a todos los que la leyeran: “Escucho voces todas las noches. No hay nadie. Papá dice que son animales, pero no es así. Nos siguen. No sé quiénes son. Ayuda.” La tinta se corría con la humedad, pero las palabras eran claras. La sensación de ser acechados no era fruto de la imaginación de un niño asustado; algo en el bosque, invisible y silencioso, los había marcado desde la tormenta.

Al amanecer del quinto día, Daniel y Ethan se encontraban más lejos de cualquier ruta marcada, cada paso los alejaba del río y de la seguridad. Las provisiones estaban intactas, los fósforos sin usar, y la tienda apenas había servido para protegerlos de la lluvia. La decisión de moverse antes de lo necesario los había llevado a un terreno cada vez más inhóspito: barrancos más profundos, senderos que desaparecían, vegetación que se cerraba como un laberinto vivo.

El miedo y la fatiga comenzaron a afectar sus sentidos. Daniel se tropezaba con raíces invisibles bajo la hojarasca, Ethan veía sombras que desaparecían cuando giraba la cabeza. Cada sonido del bosque se convertía en amenaza, cada movimiento era un misterio. La desesperación aumentaba, y la lógica que había guiado sus pasos los primeros días se desvanecía lentamente.

Esa noche, mientras la tormenta arreciaba, Daniel y Ethan se sentaron juntos en un claro pequeño, agotados y silenciosos. La oscuridad parecía viva, densa, casi sólida. Ethan susurró: “Papá… siento que no estamos solos.” Daniel tomó su mano, intentando transmitir seguridad, aunque su propia voz temblaba: “Solo nosotros dos, hijo. Siempre juntos.” Pero incluso sus palabras eran incapaces de disipar la sensación que los envolvía: que algo los estaba siguiendo, que el bosque no los dejaría salir.

Y así terminó el cuarto día, con la tormenta rugiendo, los murmullos creciendo, y la sensación de que cada paso hacia adelante los llevaba más profundo en un misterio que Yellowstone guardaría durante años. La fatiga, el miedo y la incertidumbre comenzaban a formar una fuerza que arrastraba a padre e hijo hacia un destino desconocido, donde la naturaleza y lo inexplicable se unían para crear un escenario que nadie podría comprender hasta mucho después.

El quinto día en Yellowstone amaneció con un silencio inusitado, como si el bosque mismo contuviera la respiración. Daniel y Ethan avanzaban con pasos lentos y cuidadosos, cada movimiento medido, cada árbol, cada sombra, cada sonido amplificado por la fatiga y el miedo. La tormenta de la noche anterior había dejado charcos profundos, barro pegajoso y senderos casi invisibles entre la maleza. Cada vez que Daniel miraba hacia atrás, sentía que el bosque se cerraba detrás de ellos, como un laberinto que los absorbía lentamente.

Los suministros, que habían sido abundantes al principio, comenzaron a convertirse en un recordatorio inquietante de su situación. La comida permanecía intacta, la mayoría de los fósforos sin usar, la tienda apenas servía para resguardarse de la lluvia y el frío. Daniel se preguntaba por qué no habían aprovechado sus recursos, por qué habían avanzado tan lejos del río cuando podrían haberse quedado en un lugar seguro. Cada decisión tomada bajo la presión del miedo comenzaba a pesarles como una losa invisible.

Ethan, observador y cada vez más asustado, continuaba registrando cada detalle en su diario. Sus dibujos ya no eran paisajes idílicos; se habían transformado en bocetos nerviosos, líneas apresuradas que representaban sombras, árboles distorsionados, senderos que desaparecían y figuras vagas entre la vegetación. Sus notas eran fragmentos de miedo puro: “Se mueven por la noche. Escucho pasos cuando todo está en silencio. Papá dice que es mi imaginación, pero no lo es. Nos siguen.” La tinta se corría por la humedad, pero las palabras transmitían una urgencia y un terror que eran imposibles de ignorar.

Durante ese día, la tensión alcanzó un nuevo nivel. Daniel torció nuevamente su tobillo mientras cruzaban un terreno más accidentado. Ethan lo ayudó a mantenerse en pie, pero cada metro avanzado era un esfuerzo conjunto. El bosque parecía vivo, reaccionando a cada movimiento, cerrando caminos, borrando huellas, confundiendo la orientación. Cada sombra era sospechosa, cada sonido un misterio. La paranoia se mezclaba con la realidad: la sensación de ser observados crecía a cada paso.

Al caer la tarde, se vieron obligados a improvisar un campamento en un pequeño claro cubierto de arbustos. Intentaron encender un fuego, pero la madera estaba demasiado húmeda; el humo apenas se elevaba y las llamas se apagaban. La desesperación comenzó a dominar sus decisiones: dejaron provisiones sin abrir, abandonaron parte del equipo de pesca, incluso dejaron la tienda parcialmente montada, como si el impulso de moverse rápido superara cualquier sentido de prudencia.

Ethan escribió en su diario la entrada más alarmante hasta ese momento: “No hay nadie a nuestro alrededor, pero escucho voces. Siento que nos observan. Papá dice que todo está bien, pero yo sé que no lo está. Debemos seguir. Debemos huir. Algo nos persigue.”

Esa noche, los murmullos volvieron más claros que nunca. Pasos que se acercaban y se alejaban, crujidos de ramas en secuencias que no coincidían con animales conocidos, un eco de respiraciones que parecía replicar sus propios movimientos. Daniel abrazó a su hijo, intentando mantener la calma, pero él mismo sentía que algo invisible los acechaba. Cada sombra entre los árboles parecía moverse con intención, cada rama rota sugería que no estaban solos.

El miedo y la fatiga comenzaron a alterar su juicio. Daniel decidió que debían moverse nuevamente, alejándose de cualquier lugar seguro que pudieran improvisar. La lógica que lo había guiado hasta ese momento comenzó a desvanecerse ante el instinto de supervivencia mezclado con la sensación de que algo los empujaba hacia adelante, lejos de la seguridad y más profundo en el bosque. Ethan, a pesar del cansancio, obedecía, escribiendo frenéticamente cada detalle en su diario, consciente de que lo que estaban viviendo era algo que necesitaba ser registrado.

Al amanecer del sexto día, Daniel y Ethan habían avanzado más de lo prudente. Los suministros permanecían en gran parte sin tocar, las provisiones olvidadas, el equipo apenas usado. El diario de Ethan mostraba miedo, confusión y desesperación: dibujos de sombras, figuras humanas vagas, senderos que desaparecían, anotaciones sobre los sonidos nocturnos y las voces que afirmaba escuchar. “Nos siguen. Siento que nos miran. No sé quiénes son. Ayuda.”

El bosque de Yellowstone, implacable y silencioso, parecía tenerlos en un lugar donde cada decisión los acercaba a su destino final. Cada paso que daban, cada decisión impulsada por el miedo y la confusión, los alejaba de cualquier posibilidad de rescate. La noche se volvió interminable, las voces se hicieron persistentes, y el hambre, la fatiga y el frío comenzaron a minar su fuerza física y mental.

Ese día marcó el principio del final de su trayecto consciente. El bosque, indiferente a la lucha humana, los absorbía lentamente, transformando cada momento de desesperación en un paso más hacia lo desconocido, hacia el silencio que mantendría a Daniel y Ethan Hayes perdidos durante doce años hasta que el mundo los encontraría por casualidad, enterrando con ellos los secretos de aquella última semana.

El sexto día no comenzó realmente con un amanecer. Para Daniel y Ethan, la noción del tiempo se había vuelto difusa, como si el bosque hubiera borrado la frontera entre la noche y el día. La luz apenas lograba filtrarse entre las copas densas de los árboles, creando un resplandor grisáceo que no ofrecía calor ni alivio. El frío se había instalado en sus huesos, y el cansancio ya no era solo físico, sino mental, profundo, imposible de sacudir.

Daniel despertó con el cuerpo rígido, el tobillo inflamado y un dolor sordo que subía por la pierna cada vez que intentaba ponerse de pie. Miró a su alrededor, desorientado. El pequeño claro donde habían pasado la noche parecía distinto, como si el bosque hubiera cambiado mientras dormían. Árboles que no recordaba, sombras más densas, un silencio demasiado perfecto. Ethan estaba sentado a su lado, abrazando el diario contra el pecho, con los ojos abiertos y enrojecidos. No había dormido.

“No pararon”, dijo el chico en voz baja. “Toda la noche… no pararon.”

Daniel no preguntó quiénes. No necesitaba hacerlo. Él también había escuchado algo. No voces claras, no palabras comprensibles, pero sí una presencia constante, una presión invisible que parecía rodearlos. Como si el bosque estuviera lleno de algo que sabía exactamente dónde estaban.

Decidieron avanzar una vez más. No porque fuera la mejor opción, sino porque quedarse quietos se sentía peor. El miedo ya no era una reacción; era un motor. Dejaron atrás lo que quedaba del campamento improvisado. La tienda, mal plegada. Parte de la comida. El hornillo. No fue una decisión consciente, sino un acto impulsivo, como si una urgencia inexplicable los empujara a moverse ligeros, rápidos, aunque cada paso les costara más que el anterior.

El terreno se volvió más empinado. Subieron por una ladera cubierta de raíces y rocas sueltas. Daniel resbaló varias veces, y Ethan tuvo que ayudarlo a levantarse. El chico ya no era solo un hijo siguiendo a su padre; se había convertido en su sostén. Aun así, el miedo lo hacía temblar. Cada vez que se detenían, Ethan miraba hacia atrás, convencido de que algo aparecería entre los árboles.

En uno de esos descansos, Ethan abrió el diario por última vez con intención de escribir. Su mano temblaba tanto que apenas podía sostener el bolígrafo. Las palabras salieron torcidas, presionadas con fuerza, como si el papel fuera lo único real en un mundo que se deshacía.

“No podemos parar. Nos encuentran cuando paramos. Papá está herido. No sé dónde estamos. Ya no escucho el río. Solo árboles. Solo ellos.”

Después cerró el cuaderno de golpe, como si escribir hubiera llamado demasiado la atención.

Avanzaron durante horas sin rumbo claro. Daniel intentaba orientarse por el sol, pero la luz era engañosa. El bosque parecía girar sobre sí mismo, ofreciendo siempre el mismo paisaje, los mismos troncos, las mismas sombras. A veces, Daniel tenía la sensación de ver movimiento entre los árboles, algo erguido que desaparecía cuando enfocaba la vista. Pensó en osos, en lobos, en explicaciones racionales, pero ninguna lograba calmar la opresión en el pecho.

El hambre empezó a hacerse notar de verdad. No porque no tuvieran comida, sino porque ya no podían pensar con claridad. El cuerpo pedía descanso, calor, seguridad. Pero la mente solo gritaba una cosa: seguir.

Fue en una pequeña hondonada donde ocurrió el momento decisivo. Daniel cayó. No fue una caída espectacular, ni un accidente violento. Simplemente, su pierna no respondió. El tobillo cedió, y su cuerpo golpeó el suelo con un sonido seco. Ethan corrió hacia él, llamándolo, sacudiéndolo, con el pánico desbordándose en su voz.

Daniel intentó levantarse, pero no pudo. El dolor era insoportable. Respiraba con dificultad, no solo por la herida, sino por el terror de lo que aquello significaba. Ya no podían avanzar como antes.

“Escúchame”, dijo Daniel, tomando el rostro de su hijo con manos temblorosas. “Tienes que mantener la calma. Vamos a descansar un poco. Solo un poco.”

Pero Ethan no podía calmarse. Miraba a su alrededor sin parar. El silencio era antinatural. Demasiado profundo. Demasiado atento.

“Vienen”, susurró. “Lo sé. Siempre vienen cuando paramos.”

Intentaron encender un fuego, pero las manos no respondían bien, y el miedo hacía que cada intento fracasara. Dejaron caer las cerillas. El viento apagó las chispas. Finalmente, abandonaron la idea. El día comenzaba a apagarse, y con él, la poca esperanza que les quedaba.

Cuando la noche cayó, fue rápida y absoluta. No hubo transición, solo oscuridad. Y entonces, los sonidos regresaron.

Pasos. Muy cerca.

Ethan se pegó a su padre, conteniendo la respiración. Daniel apretó los dientes, tratando de incorporarse, sabiendo que no podría protegerlo si algo ocurría. El bosque parecía rodearlos. Las sombras se movían, no de forma caótica, sino deliberada, como si algo los estuviera observando desde distintos puntos.

Fue entonces cuando Ethan escribió la última línea de su diario. No un párrafo. No una explicación. Solo cinco palabras, grabadas con una presión desesperada, como si quisiera que el papel las gritara por él.

“Nos están siguiendo. Ayuda.”

Después, cerró el cuaderno y lo guardó en la mochila, sin saber que ese gesto sería lo único que el mundo encontraría de ellos durante doce largos años.

En algún momento de esa noche, padre e hijo se separaron unos metros. No por decisión, sino por agotamiento, por confusión, por el caos silencioso que los rodeaba. No hubo gritos. No hubo lucha. Solo el lento apagarse de dos vidas en un bosque que no distingue entre inocencia y culpa.

El sexto día fue el último en el que avanzaron conscientemente. Lo que vino después ya no dejó huellas claras. Solo fragmentos. Restos. Silencio.

Y Yellowstone, una vez más, cerró sus puertas.

Doce años después, Yellowstone seguía siendo el mismo lugar para los turistas. Majestuoso. Salvaje. Hermoso. Nadie que caminara por sus senderos señalizados imaginaba que, a pocos kilómetros, el bosque guardaba una historia intacta, congelada en el tiempo, esperando ser descubierta.

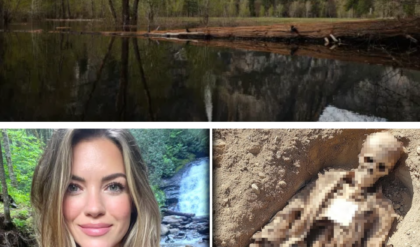

El hallazgo ocurrió por casualidad. Un equipo de guardabosques realizaba una inspección rutinaria tras el deshielo de primavera, revisando zonas que durante años habían permanecido inaccesibles por la nieve y los desprendimientos. Uno de ellos notó algo extraño entre las raíces de un árbol caído. No era natural. No pertenecía al bosque.

Era una mochila.

Estaba cubierta de musgo, desgarrada por los años, pero sorprendentemente intacta. Dentro, encontraron objetos que parecían fuera de lugar. Una linterna oxidada. Un cuchillo sin usar. Provisiones aún selladas. Y, envuelto cuidadosamente en una bolsa de plástico, un cuaderno.

El diario.

Las primeras páginas eran normales. Descripciones de paisajes, dibujos de montañas, notas escritas por una mano infantil, emocionada por la aventura. Pero conforme avanzaban, el tono cambiaba. La letra se volvía más apresurada. Los dibujos más oscuros. Las palabras, cada vez más desesperadas.

Los investigadores leyeron en silencio. Nadie hablaba. Nadie interrumpía. Era como si el bosque exigiera respeto incluso ahora.

Las últimas páginas helaron la sangre de todos.

No había señales claras de hambre extrema. No había menciones de ataques de animales. No había indicios de una tormenta mortal. Había miedo. Confusión. La constante sensación de ser observados. Voces que no tenían explicación. Y, finalmente, esa última frase escrita con una fuerza que casi rompía el papel.

“Nos están siguiendo. Ayuda.”

A unos cientos de metros de la mochila encontraron los restos óseos. Primero los de un adulto. Luego, más adelante, los de un niño. La distancia entre ambos desconcertó a los expertos. No encajaba con un simple accidente. No encajaba con un ataque animal. No encajaba con nada conocido.

La autopsia no dio respuestas definitivas. No hubo signos claros de violencia. No hubo marcas concluyentes. Solo la confirmación de que ambos habían muerto en el bosque, separados, agotados, perdidos.

El caso se cerró oficialmente como una combinación de desorientación, lesión y condiciones extremas. Un error humano amplificado por un entorno implacable. Una tragedia más en la larga lista de Yellowstone.

Pero no todos estuvieron de acuerdo.

Algunos guardabosques veteranos reconocieron patrones. Provisiones abandonadas sin razón. Campamentos intactos. Personas que avanzaban cada vez más profundo sin lógica aparente. Testimonios antiguos de excursionistas que hablaban de sonidos extraños, de la sensación de ser observados, de pasos que no pertenecían a ningún animal conocido.

Nada de eso apareció en el informe final.

El diario fue archivado. Clasificado. Guardado en una caja que muy pocos volverían a abrir. La historia de Daniel y Ethan Hayes fue resumida en un par de párrafos fríos, despojados de emoción, reducida a estadísticas.

Pero el bosque no olvidó.

Algunos visitantes aseguran que, en ciertas zonas alejadas, cuando cae la noche y el viento se detiene por completo, se escuchan pasos suaves entre los árboles. Otros dicen haber encontrado marcas inexplicables cerca de antiguos campamentos, como si alguien hubiera estado observando desde la oscuridad.

Y hay quienes juran que, si uno se detiene demasiado tiempo, si guarda silencio absoluto, puede escuchar algo más. No palabras. No gritos. Solo una presencia. Atenta. Paciente.

Como si Yellowstone no solo reclamara cuerpos, sino también historias.

La de Daniel y Ethan terminó allí, en ese bosque inmenso, pero su eco permanece. No como una advertencia oficial. No como una lección clara. Sino como una pregunta sin respuesta.

¿Qué fue realmente lo que los hizo seguir avanzando?

Y, más inquietante aún…

¿Quién —o qué— los estaba esperando cuando dejaron de hacerlo?