El año 1981 amaneció en el pequeño pueblo de San Lorenzo de la Sierra como cualquier otro. Era una comunidad anidada en las colinas, un lugar donde el tiempo parecía moverse más despacio, donde las puertas se dejaban sin pestillo y los niños jugaban en las calles hasta que el sol se escondía tras las montañas. La vida de la familia Márquez —compuesta por los padres, Elena y Roberto, y su único hijo, David, de 5 años— era el epítome de esa tranquilidad.

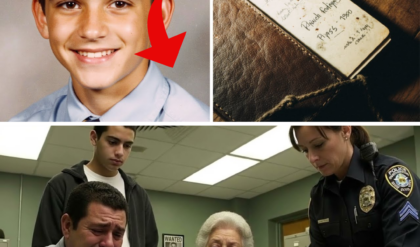

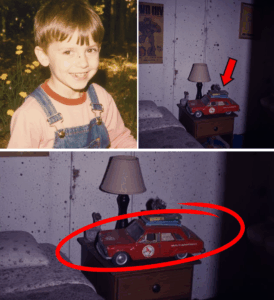

La tarde del 14 de abril fue clara y templada. David, un niño de rizos oscuros y ojos curiosos, jugaba en el pequeño jardín delantero de su casa. Su posesión más preciada era un camión de bomberos de metal rojo brillante. Elena, su madre, lo vigilaba desde la ventana de la cocina mientras preparaba la cena. Solo apartó la vista durante unos minutos, el tiempo que tardó en sacar una bandeja del horno.

Cuando volvió a mirar, el jardín estaba vacío.

El silencio que cayó sobre la calle en ese instante fue ensordecedor. Elena salió corriendo, secándose las manos en el delantal. “¡David!”, llamó, esperando que estuviera escondido detrás del viejo roble. “¡David, la cena está lista!”.

Pero no hubo respuesta. El camión de bomberos rojo no estaba. El niño se había esfumado.

En menos de quince minutos, la calle se llenó de vecinos. En una hora, la Guardia Civil estaba allí. Lo que siguió fue la búsqueda más grande y desesperada en la historia de San Lorenzo. Cientos de personas peinaron los bosques circundantes, el río cercano fue rastreado metro a metro. La foto de David, sonriendo con su camión rojo, estaba en todas las tiendas y farolas.

La investigación inicial no arrojó nada. Era un callejón sin salida. Nadie había visto un coche extraño. Nadie había oído un grito. Era como si la tierra se hubiera tragado a David.

La policía interrogó a todos los residentes de la calle. Incluido al vecino de enfrente, el señor Julián. Julián era el ermitaño del pueblo, un hombre de unos setenta años, solitario y taciturno, que rara vez salía de su casa de piedra. Les dijo a los agentes, con voz áspera, que había estado leyendo toda la tarde y no había visto “absolutamente nada”.

Era un hombre extraño, pero no había nada que lo vinculara con la desaparición. La teoría principal, la única que parecía tener sentido, era un secuestro por parte de un extraño, un oportunista que pasaba por el pueblo en el momento exacto.

Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y los meses en años.

Para Elena y Roberto, el tiempo se detuvo ese 14 de abril. La habitación de David permaneció intacta. Sus juguetes, sus zapatos pequeños, su cama. El silencio en la casa se hizo insoportable. La incertidumbre —el “no saber” si estaba vivo, si estaba sufriendo, si volvería— era una tortura diaria que desgastó su matrimonio y sus almas. Elena nunca perdió la esperanza, convencida de que un día David volvería a casa. Roberto, por otro lado, se hundió en una depresión silenciosa.

San Lorenzo de la Sierra también cambió. El miedo se instaló. Los niños ya no jugaban solos en la calle. El caso de David se convirtió en una leyenda dolorosa, una herida abierta en el corazón de la comunidad.

Pasaron doce años.

En el invierno de 1993, el señor Julián, el vecino ermitaño, falleció solo en su casa por causas naturales. No tenía familia conocida, por lo que su casa, abarrotada de décadas de acumulación, pasó a ser propiedad del banco.

Se contrató a un equipo de limpieza para vaciar la propiedad antes de ponerla en venta. La casa era un laberinto de periódicos viejos, muebles cubiertos de sábanas y polvo. El trabajo era pesado.

Dos trabajadores estaban en el sótano, un espacio húmedo y oscuro que olía a tierra y abandono. Mientras movían un armario metálico increíblemente pesado que estaba contra la pared de cimientos, uno de ellos notó algo extraño. Detrás del armario, la pared no era de piedra sólida como el resto del sótano. Era un trozo de mampostería tosca y mal acabada que sonaba hueca al golpearla.

Movidos por la curiosidad, tomaron un mazo y rompieron el yeso.

El olor que salió de la oscuridad hizo que retrocedieran. Fue un olor fétido, el olor inconfundible de la muerte, mezclado con algo más, algo dulce y podrido.

Llamaron a la policía de inmediato.

Los agentes llegaron y, con linternas potentes, iluminaron el espacio recién descubierto. No era un hueco de tuberías. Era una habitación.

Una pequeña sala secreta, de apenas dos metros por dos, había sido excavada y construida detrás de la pared del sótano. Las paredes interiores habían sido “insonorizadas” con viejos colchones y alfombras clavadas a la madera.

Y dentro, en el suelo, estaba el horror.

Lo primero que vieron fue un pequeño colchón en una esquina. Junto a él, había platos de comida seca y podrida. Y en las paredes, apenas visibles, había dibujos hechos con lo que parecía ser una tiza o un trozo de yeso. Eran dibujos infantiles: un sol, una casa, un árbol.

En la esquina opuesta, sentado en una silla de madera en miniatura, estaba el camión de bomberos rojo. Estaba cubierto de polvo, pero era inconfundible.

Y en el colchón, acurrucados, estaban los pequeños restos óseos de un niño.

La policía supo de inmediato que habían encontrado a David.

La noticia golpeó a San Lorenzo como un terremoto. Elena y Roberto, ahora separados y con el rostro marcado por doce años de dolor, fueron llamados para identificar el camión. Fue el final de su larga y tortuosa espera.

Pero el descubrimiento de la sala secreta abrió un nuevo capítulo de horror. Los forenses comenzaron a reconstruir lo que había sucedido en ese espacio oscuro.

Julián, el vecino inofensivo y solitario, había sido el monstruo. Había construido la habitación mucho antes, quizás esperando el momento. El 14 de abril de 1981, había atraído a David a su casa, probablemente con un caramelo o una promesa. Lo había llevado al sótano y lo había encerrado en esa tumba insonorizada.

Julián, el vecino inofensivo y solitario, había sido el monstruo. Había construido la habitación mucho antes, quizás esperando el momento. El 14 de abril de 1981, había atraído a David a su casa, probablemente con un caramelo o una promesa. Lo había llevado al sótano y lo había encerrado en esa tumba insonorizada.

El detalle más aterrador provino del análisis de los restos y de lo que se encontró en la habitación. David no murió ese día.

Los platos de comida, los envoltorios, la evidencia forense… todo apuntaba a que Julián lo había mantenido vivo allí abajo. Los dibujos en la pared eran la prueba. Los psicólogos forenses analizaron los trazos: eran dibujos hechos por un niño aterrorizado, tratando de recrear el mundo exterior que le habían robado. Dibujó la casa que podía recordar, el sol que ya no podía ver.

Estuvo vivo durante semanas, quizás incluso meses.

La comunidad se enfrentó a una verdad insoportable. Mientras todo el pueblo buscaba frenéticamente a David, mientras Elena lloraba en su porche, su hijo estaba vivo, a solo cincuenta metros de distancia, al otro lado de la calle, enterrado bajo tierra. Sus gritos, si es que los hubo, fueron ahogados por las paredes de piedra y los colchones podridos.

Nadie supo nunca por qué Julián lo hizo. Se llevó su motivación a la tumba. ¿Fue un intento retorcido de tener compañía? ¿O algo infinitamente más oscuro?

Para Elena y Roberto, la resolución del misterio fue casi peor que la propia desaparición. La esperanza de que David pudiera estar vivo en algún lugar, criado por otra familia, se desvaneció, reemplazada por la imagen de su hijo en una habitación oscura, aterrorizado, tan cerca y, sin embargo, tan imposiblemente lejos.

San Lorenzo de la Sierra finalmente tuvo un cuerpo que enterrar, pero la inocencia perdida en 1981 nunca pudo ser recuperada. La sala secreta de Julián permaneció como un monumento sombrío al mal que puede esconderse detrás de la puerta de al lado, detrás del rostro del vecino más silencioso.