El martillo de Roberto “Beto” Castillo golpeó el muro con la fuerza de un hombre que solo quiere terminar la obra y llegar a tiempo para ver el partido. El polvo de yeso y ladrillo viejo flotaba en el aire denso de la casona en la Colonia Roma, Ciudad de México. Era una de esas propiedades antiguas, con techos altos y pasillos que olían a humedad y a historias olvidadas, que él y su esposa, Lucía, habían comprado a precio de remate tras el sismo.

—Ya déjalo, Beto —gritó Lucía desde la cocina, donde peleaba con una tubería oxidada—. Mañana seguimos. Se va a ir la luz.

—Un golpe más, Lu —respondió él, limpiándose el sudor que le escocía los ojos—. Esta pared suena raro. Como si… como si tuviera eco.

Beto dio un golpe seco. El mazo no rebotó contra la solidez del ladrillo rojo. Atravesó algo delgado. Un panel de tablaroca mal pintado para parecer cemento.

El pedazo de pared cayó, revelando una oscuridad que no pertenecía a una casa en remodelación. Un aire gélido, con olor a encierro, a orina vieja y a cera de veladora, se escapó por el agujero.

Beto sintió un escalofrío que le recorrió la espalda baja. —Lu… ven a ver esto.

Lucía llegó secándose las manos. Al ver el hueco negro, se persignó instintivamente. —¿Qué es eso? ¿Un sótano?

—No… está a nivel de suelo. Es un cuarto ciego.

Beto terminó de arrancar el panel. Detrás había una puerta de herrería reforzada, de esas que se usan en los negocios del centro para evitar saqueos, pero estaba instalada dentro de la casa. Tenía tres cerrojos por fuera.

—Dios mío —susurró Lucía—. Llama a la patrulla.

Beto tomó una barreta. La curiosidad y el miedo le ganaron a la prudencia. Forzó el primer candado. El metal gimió. Luego el segundo. Cuando abrió la puerta, la luz de la calle, que entraba por la ventana del garaje, iluminó el interior.

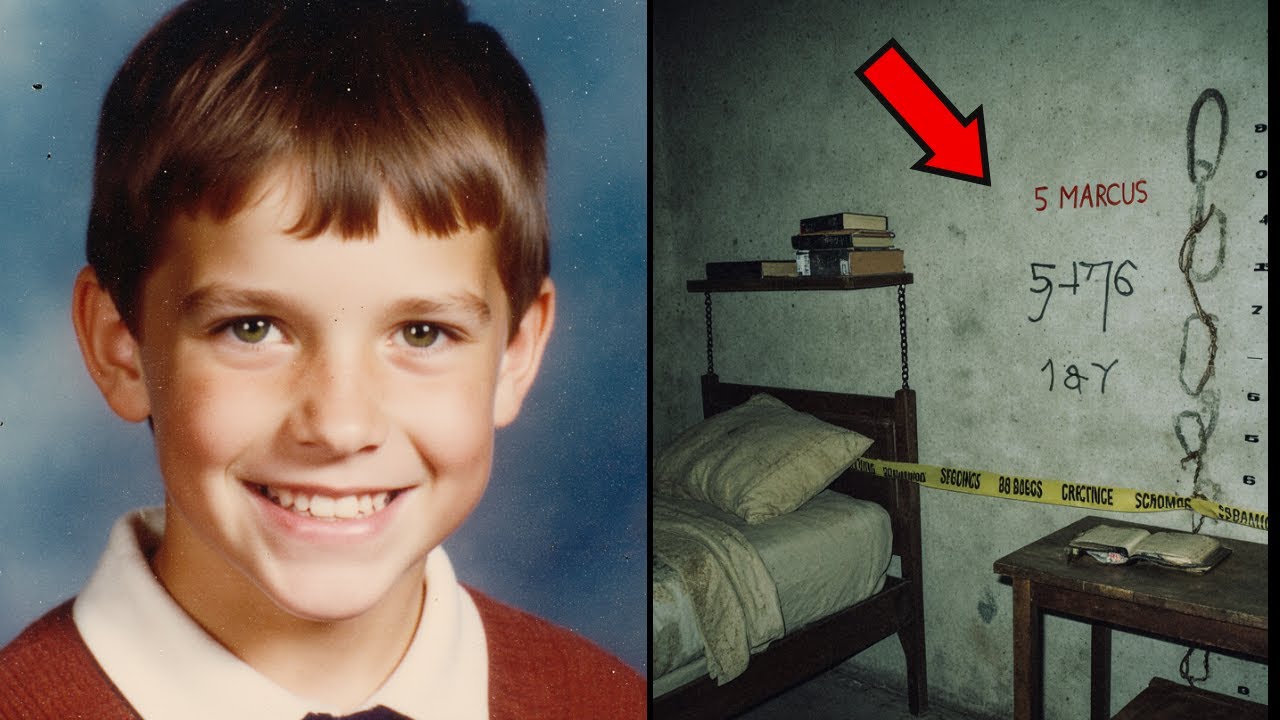

No era un cuarto de servicio. Era una celda.

En el rincón, un colchón mugriento sobre tarimas de madera. Un altar improvisado con imágenes de santos pegadas con diurex en la pared rugosa. Y cadenas. Grilletes oxidados anclados al concreto, del tipo que se usan para amarrar perros de pelea.

Pero lo que hizo que Lucía soltara un grito ahogado fueron las paredes.

Estaban tapizadas de recortes de periódico. El Gráfico, La Prensa, El Universal. Titulares amarillistas sobre secuestros, decapitados, balaceras y ajustes de cuentas. Y sobre los recortes, escrito con plumón rojo, una y otra vez: “AFUERA ES LA MUERTE. AQUÍ ES LA VIDA.”

En el suelo, una libreta escolar marca Scribe. Beto la levantó con manos temblorosas. En la portada decía: Marcos, 10 años.

—Quince años —dijo Beto, leyendo la fecha de la primera hoja—. Lu, esto lleva aquí desde el 2008.

La comandante Elena Mondragón, de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, encendió un cigarro antes de entrar, aunque estaba prohibido. Necesitaba el humo para calmar las náuseas. Había visto casas de seguridad del narco, fosas clandestinas y escenas de crimen pasional, pero había algo en esa habitación de la Colonia Roma que le helaba la sangre: el “amor” retorcido que emanaba.

—¿Quién les vendió la casa? —preguntó, soltando el humo hacia el techo alto.

—Un señor mayor —respondió Beto, que estaba sentado en la banqueta, pálido, recibiendo un té de tila de una vecina—. Don David. David Bermúdez. Dijo que se iba a vivir a Cuernavaca por su artritis. Parecía un abuelo normal, comandante.

Mondragón miró a su agente, Ramírez. —Bermúdez no está en Cuernavaca. Rastreen su pensión, sus tarjetas. Y busquen en la base de datos de Alerta Amber de hace quince años. Quiero saber quién es el niño.

Dentro del cuarto, los peritos fotografiaban el diario. Mondragón se puso unos guantes y leyó una página al azar. La letra cursiva, apretada, narraba el terror psicológico:

“Papá trajo tacos hoy. Estaban fríos. Me dijo que en la esquina mataron a tres estudiantes. Dijo que los ‘malos’ están tocando las puertas de las casas para llevarse a los niños y hacerlos sicarios. Me dijo que soy afortunado. Que él construyó este muro para que la Maña no me vea. A veces quiero salir, pero papá llora y me dice que si cruzo la puerta, me van a descuartizar. Tengo miedo. No quiero morir.”

—Hijo de la chingada —murmuró Mondragón.

—Comandante —la llamó Ramírez desde la tableta—. Lo tengo. Marcos Bermúdez. Su madre murió en un asalto a mano armada en 2007, en Iztapalapa. El padre reportó la desaparición del niño dos meses después. Dijo que se lo habían arrebatado en un parque. Hizo marchas, fue a la tele, lloró con los periodistas.

Mondragón apretó la mandíbula. —No se lo robaron. Él lo encerró. Usó el miedo real de este país, el miedo que todos tenemos a la violencia, para crearle una prisión mental y física. ¿Dónde están ahora?

—La casa se vendió hace tres semanas. Los vecinos dicen que vieron a Bermúdez salir en una camioneta Voyager vieja. Llevaba “bultos” atrás.

La búsqueda se convirtió en noticia nacional. En un país acostumbrado a ver fichas de búsqueda en los postes de luz, la historia del “Monstruo de la Roma” capturó la imaginación colectiva. No era un cartel, no era una banda de trata. Era un padre aterrorizado que se convirtió en carcelero.

Las pistas llevaron al sur. A Veracruz.

Un mes después, una llamada anónima al 911 alertó a la policía municipal de Boca del Río. “Hay un viejo en el motel ‘Costa Azul’. Tiene a un muchacho encerrado. El chavo no habla, nomás mira el mar por la rendija de la cortina.”

Mondragón viajó esa misma noche. El operativo fue silencioso. No querían rehenes.

Cuando derribaron la puerta de la habitación 104, el olor a humedad marina se mezcló con el de comida rancia. David Bermúdez, ahora un anciano demacrado de 70 años, no intentó huir. Estaba sentado en la cama, aferrando una Biblia.

—¡Al suelo! ¡Policía Ministerial! —gritó Ramírez.

Bermúdez levantó las manos lentamente, llorando. —No le hagan daño. ¡No saben cómo está el mundo allá afuera!

En la esquina, hecho un ovillo entre el buró y la pared, estaba Marcos. Tenía 25 años, pero la mirada de un niño de diez. Estaba pálido como el papel, desnutrido, con el cabello largo y enmarañado. Al ver las armas de los policías, comenzó a hiperventilar, cubriéndose la cabeza con las manos, esperando los balazos que su padre le había prometido que recibiría si alguna vez lo encontraban.

—Marcos —dijo Mondragón, enfundando su arma y acercándose despacio, con las manos abiertas—. Soy Elena. Nadie te va a lastimar.

—Van a matarnos… —gimió Marcos, su voz era un rasguño gutural, oxidada por el silencio—. Papá dijo… dijo que los de la camioneta negra…

—Tu papá te mintió, mijo —dijo Elena, rompiendo el protocolo y arrodillándose frente a él—. Mira por la ventana. Hay gente caminando. Hay familias. No es el infierno que te contaron.

Marcos levantó la vista. Sus ojos, oscuros y profundos, buscaban una verdad en el rostro de la mujer policía. —¿No son sicarios? —susurró.

—No. Somos nosotros. Y venimos a llevarte a casa.

Cuando sacaron a Bermúdez esposado, la prensa estaba afuera. Los flashes estallaron. El hombre gritaba ante las cámaras, con una convicción que helaba la sangre: —¡Yo lo salvé! ¡Miren las noticias! ¡Lo salvé de la droga, lo salvé de los levantones! ¡Soy un buen padre!

Nadie le creyó. Pero en el fondo, muchos entendieron el origen de su locura: el trauma de un país herido. Su pecado fue dejar que el miedo se convirtiera en maldad.

Pasaron seis meses.

El Parque México, en la Condesa, estaba lleno de vida un domingo por la tarde. Perros corriendo, vendedores de esquites, parejas bailando danzón.

En una banca, bajo la sombra de los árboles jacarandas, estaba Marcos. A su lado estaba Beto, el hombre que derribó su muro. Se habían hecho amigos, una amistad extraña forjada en la tragedia.

Marcos vestía ropa nueva, jeans y una playera de la selección que Beto le había regalado. Todavía se sobresaltaba con los ruidos fuertes, como el escape de una moto o un grito repentino. Llevaba gafas de sol, no por estilo, sino porque la luz todavía le lastimaba las retinas acostumbradas a la penumbra.

—¿Está rico? —preguntó Beto, señalando el vaso de esquites que Marcos sostenía con duda.

Marcos probó una cucharada. El sabor del epazote, el limón y el chile fue una explosión en su boca. Sonrió. Fue una sonrisa pequeña, incompleta, pero real. —Pica —dijo—. Pero está bueno.

—Así es la vida, Marcos —rió Beto, dándole una palmada suave en el hombro—. A veces pica un chingo, pero vale la pena.

Una patrulla pasó lentamente por la avenida. Marcos se tensó, sus nudillos se pusieron blancos al apretar el vaso. La sombra de 15 años de adoctrinamiento no desaparecía en un día. Su padre le había enseñado que la policía era el enemigo, que la calle era un campo de guerra.

—Tranquilo —dijo Beto, notando su miedo—. No vienen por ti. Ya nadie viene por ti. Eres libre.

Marcos respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire de la ciudad, que olía a lluvia y a smog, pero que era suyo. Sacó de su mochila una libreta nueva. Ya no escribía sobre miedos.

Abrió la página donde había empezado una lista esa mañana:

Ver el mar sin cortinas.

Aprender a manejar.

Probar el pozole.

Perdonar (pendiente).

Miró a Beto, luego a los niños que jugaban fútbol más allá. —Mi papá… —empezó Marcos, buscando las palabras—. Él creía que el mundo estaba podrido.

—A veces lo parece —admitió Beto.

—Pero no todo —dijo Marcos, quitándose las gafas de sol para ver los colores brillantes de las jacarandas—. Él se olvidó de mirar hacia arriba.

Marcos se levantó. —¿Caminamos?

—¿A dónde?

—No sé —dijo Marcos, y por primera vez en su vida, la incertidumbre no le causó terror, sino emoción—. A donde sea. Mientras sea afuera.

Ambos caminaron por la avenida Ámsterdam. Marcos iba despacio, aprendiendo a habitar su propio cuerpo, aprendiendo a ser uno más entre la multitud, dejando atrás al fantasma del cuarto de concreto para convertirse, finalmente, en un hombre bajo el sol de México.