La mansión Vargas amanecía cada día con un silencio tan profundo que parecía tener peso propio, como si cada pared cargara historias que nadie se atrevía a recordar.

Ricardo Vargas solía despertarse antes del alba, no por costumbre sino por la incapacidad de conciliar un sueño que, desde hacía veinte años, se le escapaba como un fantasma.

Caminaba por los pasillos de mármol con pasos lentos, escuchando ese eco que era lo más parecido a una conversación que mantenía desde la tragedia que lo marcó.

Había aprendido a vivir de pie, aunque por dentro todo siguiera derrumbado, sosteniéndose únicamente con la fuerza de una rutina impecablemente calculada.

Su mansión no era un hogar sino un museo donde cada objeto estaba congelado en un tiempo que nunca volvió.

Retratos de su primera esposa, Sofía, colgaban en las paredes sin que nadie se atreviera a moverlos; eran reliquias de una vida que él aún se negaba a dejar atrás.

El personal doméstico caminaba en silencio absoluto, no por miedo a Ricardo, sino por respeto a un dolor que se sentía apenas se cruzaba la puerta principal.

Isabella, su segunda esposa, despertaba tarde, como si el mundo debiera esperar a que ella decidiera empezar el día.

Su belleza era impecable, casi teatral, pero su presencia llenaba la casa de un frío distinto, más afilado, más calculado.

Ella se había casado con Ricardo por razones que él conocía pero nunca quiso enfrentar, y por eso mismo la toleraba más que la amaba.

En realidad, Ricardo no buscaba amor desde hacía tiempo; solo buscaba una manera de fingir que su vida aún tenía forma.

Esa forma se tambaleó el día en que llegó el nuevo jardinero, un muchacho que Elena, la ama de llaves, recomendó con una convicción poco usual en ella.

Mateo apareció con una mochila vieja, una camisa demasiado grande y unos ojos llenos de una luz que contrastaba con la atmósfera gris de la mansión.

Al verlo, Isabella frunció el ceño con desdén, como si la simple presencia del muchacho fuera una ofensa al lujo que ella creía merecer.

Ricardo, por otro lado, apenas levantó la mirada; para él, un jardinero más o menos no cambiaba nada en su mundo estático.

Pero algo cambió el primer día que escuchó a Mateo caminar entre los rosales tarareando una melodía que hacía veinte años no penetraba en esos jardines.

Era una nana, suave y conocida, tan conocida que paralizó a Ricardo como un golpe repentino en el pecho.

Esa canción la había inventado Sofía, improvisándola durante las noches en que se quedaban despiertos soñando con el futuro hijo que jamás llegó a crecer.

Ricardo salió al balcón con el rostro desencajado, intentando convencer a su mente de que era una ilusión auditiva, una trampa de la nostalgia.

Pero ahí estaba Mateo, regando las flores mientras silbaba exactamente la misma melodía con una naturalidad inquietante.

No había forma de que él la conociera. Nadie fuera de Ricardo y Sofía la había escuchado jamás.

Ese detalle abrió una grieta en el muro emocional que Ricardo había construido, una grieta que no sabía si lo aterraba o lo liberaba.

Durante el desayuno, Ricardo observó en silencio a Mateo desde la distancia, mientras Isabella lo ignoraba por completo y Elena lo trataba con una calidez maternal.

Elena notó la mirada de Ricardo, pero no dijo nada; conocía el lenguaje del silencio mejor que cualquier otro miembro de la casa.

A pesar de sí mismo, Ricardo comenzó a prestar atención al joven, a la manera en que trabajaba con dedicación y paciencia, como si cada planta tuviera una historia que respetar.

Mateo parecía traer vida a los rincones olvidados, devolviendo colores a un jardín que hacía años estaba muerto en todo sentido.

Isabella no soportaba su presencia. Lo veía como un intruso que estorbaba su idea de perfección, alguien demasiado puro para encajar en su mundo de apariencias.

Más de una vez lanzó comentarios hirientes disfrazados de órdenes, pero Mateo siempre respondía con respeto, lo que la irritaba aún más.

Ricardo observaba esta dinámica en silencio, sintiendo una incomodidad que no sabía explicar, porque en el fondo empezaba a cuestionar su propia pasividad.

Una tarde, mientras caminaba por el jardín fingiendo revisar el progreso del trabajo, se encontró a Mateo sentado bajo un árbol, tocando una flauta de madera.

La música era simple, humilde, pero había en ella una sensibilidad tan pura que Ricardo sintió una punzada en el pecho que lo obligó a detenerse.

Mateo se levantó sobresaltado al verlo, disculpándose por haberse tomado un descanso, pero Ricardo solo levantó una mano para hacerle entender que no era necesario.

De cerca, notó que el muchacho tenía un aire familiar que no sabía ubicar, algo en su mirada, quizá, un brillo que se le hacía dolorosamente conocido.

No sabía por qué, pero ese instante marcó el inicio de algo que empezaría a transformar la rutina petrificada de la mansión.

Porque por primera vez en muchos años, Ricardo sintió algo parecido a curiosidad, un sentimiento que creía enterrado junto a sus pérdidas.

Y sin saberlo, ese pequeño despertar sería la chispa que encendería una verdad que llevaba veinte años escondida entre sombras.

Isabella, desde la ventana del segundo piso, observó la escena con una inquietud que no era celos, sino miedo a perder el control de un mundo que ella creía tener en sus manos.

La casa respiró distinto esa tarde, como si el aire se hubiera agitado tras un largo letargo.

Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos sintieron que algo estaba comenzando.

Los días siguientes transcurrieron con una tensión silenciosa que solo quienes vivían dentro de la mansión podían percibir.

Ricardo comenzó a buscar pretextos para salir al jardín, a veces con un libro en la mano, otras simplemente caminando sin rumbo, como si su presencia allí fuera casual.

Pero no era casual. Era una necesidad que él mismo no entendía, un impulso magnético que lo llevaba una y otra vez a cruzarse con Mateo.

Cada vez que lo veía trabajar, sentía un eco dentro de sí, un recuerdo que no lograba atrapar del todo.

Elena observaba esta cercanía creciente con una mezcla de esperanza y temor, como si supiera que algo importante estaba a punto de salir a la luz.

Mateo, por su parte, se comportaba con la misma humildad de siempre, pero su mirada comenzaba a delatar preguntas, como si intuyera que dentro de esa casa había secretos que lo incluían sin haberlo pedido.

Una tarde, mientras podaba un rosal antiguo, se cortó la mano con una espina inesperadamente afilada.

Ricardo, que estaba más cerca de lo habitual, se apresuró a acercarse y tomó la mano del joven para ver la herida.

Fue un gesto instintivo, casi paternal, que sorprendió más a Ricardo que al mismo Mateo.

Al sentir el contacto, un escalofrío recorrió al empresario, como si la piel del muchacho llevara consigo una memoria dormida.

Mateo levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los de Ricardo en un silencio que lo dijo todo sin decir nada.

Isabella, que había salido precisamente en ese momento, contempló la escena con el rostro endurecido por la furia.

No le importaba la herida. Le importaba la manera en que Ricardo estaba mirando a ese muchacho, una manera que nunca había tenido para con ella.

Esa misma noche, Isabella irrumpió en la oficina de su esposo con la excusa de hablar sobre una gala benéfica.

Pero el verdadero motivo era otro: sembrar dudas, recuperar control, destruir cualquier vínculo que pudiera amenazar su posición.

Insinuó que Mateo era irresponsable, que no tenía educación, que probablemente había sido contratado solo por lástima.

Ricardo la escuchó sin interrumpir, pero por primera vez en años, sus ojos no estaban vacíos, sino alerta.

Cuando Isabella mencionó que no confiaba en que el joven estuviera entre sus pertenencias, Ricardo sintió un rechazo inmediato.

No sabía por qué estaba defendiendo a Mateo, pero lo estaba haciendo, y eso lo confundía tanto como lo irritaba.

Esa noche casi no durmió. Las notas de la nana que Mateo había silbado seguían persiguiéndolo como un eco del pasado.

Recordó a Sofía cantando junto a la cuna, inventando la melodía entre risas mientras él prometía que protegería a su familia para siempre.

Recordó también la noche del accidente, el caos, la llamada que lo dejó sin suelo bajo los pies.

Y recordó el funeral, la sensación de haberse quedado sin aire, sin propósito, sin identidad.

Cuando amaneció, decidió que necesitaba respuestas, aunque no supiera todavía qué preguntas debía hacer.

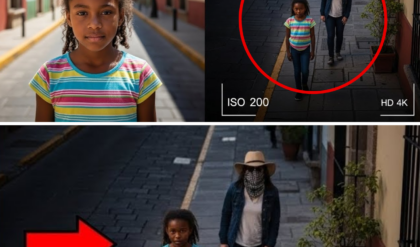

Mientras tanto, Isabella ya había comenzado a ejecutar su propio plan para deshacerse de Mateo.

Sabía que el joven guardaba sus pocos ahorros en una cuenta bancaria local, fruto de años de trabajo duro en pueblos pequeños.

También sabía que Ricardo tenía un sentido de la justicia férreo, casi inflexible, incluso cuando no sabía aplicarlo a su propia vida.

Con una precisión fría, dejó uno de sus brazaletes de diamantes en el armario donde Mateo solía guardar su abrigo de trabajo.

Luego fingió buscarlo desesperadamente, alarmando a las empleadas y haciendo que el rumor se extendiera por toda la casa.

Cuando acusó públicamente a Mateo, el joven se quedó paralizado, incapaz de comprender cómo podía estar viviendo algo tan absurdo.

Elena intentó defenderlo, pero Isabella la silenció con una autoridad que solo tenía porque Ricardo la había permitido por demasiado tiempo.

Cuando Ricardo llegó a la escena, encontró a Mateo temblando, con los ojos llenos de confusión y un brillo de humillación que le atravesó el alma.

Isabella lo miró con aire triunfal, segura de que su marido tomaría partido por ella, como siempre.

Pero Ricardo se inclinó hacia Mateo, lo miró directamente a los ojos y vio algo que no había visto en años: transparencia, verdad, una honestidad que no necesitaba palabras.

Pidió que todos se retiraran y habló con el joven a solas. Mateo negó rotundamente haber tocado el brazalete, con una voz quebrada pero firme.

Ricardo no sabía si era intuición o algo más profundo, pero creyó cada una de sus palabras.

Propuso acompañarlo al banco para verificar sus ahorros y demostrar su inocencia. Mateo aceptó sin dudarlo, aunque la vergüenza lo consumía por dentro.

Isabella, al escucharlo, palideció ligeramente, pero se mantuvo en silencio, sabiendo que no podía detener la decisión sin delatarse.

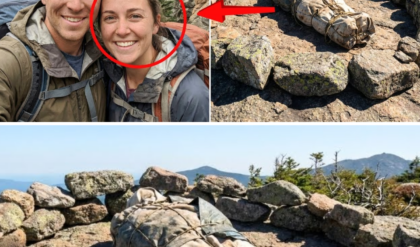

Esa misma tarde, Ricardo y Mateo salieron juntos en el coche, en un viaje que ninguno de los dos sabía que cambiaría sus vidas para siempre.

Fue la primera vez en veinte años que el silencio entre Ricardo y alguien más no era incómodo, sino necesario.

El camino hacia el banco transcurrió en un silencio denso, cargado de emociones que ninguno de los dos sabía cómo expresar.

Ricardo observaba de reojo a Mateo, notando el nerviosismo en sus manos, la manera en que las entrelazaba para evitar que temblaran.

No era miedo a ser descubierto, sino miedo a no ser creído, miedo a decepcionar a alguien cuya opinión empezaba a importarle más de lo que imaginaba.

Cuando llegaron, el joven pidió hablar con el gerente y mostró su identificación con una timidez que contrastaba con la determinación de sus ojos.

Abrió su cuenta frente a Ricardo, revelando un ahorro modesto pero limpio, fruto de años de trabajo duro, sacrificios y sueños sencillos.

Ver las cifras, los depósitos pequeños pero constantes, provocó en Ricardo un respeto profundo que no sabía explicar.

Mateo no era un ladrón, nunca lo había sido, y la verdad brillaba en esa libreta bancaria con una claridad que nadie podía negar.

Cuando salieron del banco, Ricardo se sintió invadido por una mezcla de alivio y furia contenida, dirigida hacia Isabella y hacia sí mismo por haber permitido que las cosas llegaran tan lejos.

Mateo caminaba a su lado sin saber qué decir, pero había en su expresión un rastro de dignidad recuperada.

Ricardo se detuvo frente al coche y, sin pensarlo demasiado, dijo el nombre del joven como quien pronuncia una verdad recién descubierta.

Mateo lo miró y vio algo en los ojos de Ricardo que jamás había visto: reconocimiento.

No un reconocimiento superficial, sino algo más profundo, como si una parte de su alma hubiera encontrado un eco en la del empresario.

El regreso a la mansión fue distinto del viaje de ida; el aire parecía más ligero, aunque la tensión seguía suspendida en el ambiente como una cuerda tensa.

Elena los esperaba en la entrada con un gesto de alivio que no intentó disimular.

Isabella, en cambio, apareció en la escalera principal con una sonrisa rígida, dispuesta a interpretar un papel que había representado demasiado bien durante años.

Ricardo la observó con una frialdad que ella no había visto nunca, una frialdad que no venía del dolor, sino de la claridad.

Le pidió hablar en privado, y por primera vez, Isabella sintió miedo de lo que estaba a punto de escuchar.

En la oficina, Ricardo abrió el cajón y colocó sobre el escritorio el brazalete “extraviado”.

No necesitó explicaciones; el silencio bastó para que Isabella comprendiera que ya no tenía escapatoria.

Intentó justificarse, inventar historias, incluso llorar, pero Ricardo la interrumpió con un gesto cansado y definitivo.

No le gritó. No golpeó la mesa. Solo le habló con una calma devastadora, la calma de quien ha decidido terminar una mentira demasiado larga.

Isabella abandonó la casa esa misma noche, y aunque su partida no fue un espectáculo, dejó tras de sí un eco de toxicidad que comenzó a disiparse lentamente.

Cuando todo se calmó, Ricardo subió al balcón donde tantas veces se había refugiado del mundo.

Desde allí vio a Mateo recogiendo sus herramientas, preparado para marcharse también, creyendo que su presencia había causado demasiado caos.

Ricardo bajó las escaleras y salió al jardín con pasos rápidos, casi urgentes.

El joven lo miró sorprendido cuando escuchó su nombre pronunciado con una voz que llevaba más emoción de la que Ricardo hubiera deseado revelar.

Le pidió que no se fuera, que no dejara el jardín ni la casa, que aún había demasiado que entender, demasiado que reconstruir.

Mateo, confundido, preguntó por qué era tan importante para él que se quedara.

Ricardo respiró hondo, como si fuera a sumergirse en un mar que le había dado miedo durante veinte años.

Entonces le contó la verdad. Le habló de Sofía, de la nana, del accidente, de la pérdida que había convertido su corazón en piedra.

Mateo escuchó en silencio, con un respeto profundo, sin interrumpir ni una sola vez.

Cuando Ricardo terminó, el muchacho bajó la mirada y confesó que él también había crecido sin conocer a sus padres biológicos, que había sido criado por una mujer mayor que nunca quiso revelar demasiado del pasado.

Elena, que se había acercado sin querer pero sin poder contenerse, entró en la conversación con una voz temblorosa.

Explicó que fue amiga cercana de Sofía y que, en medio del caos del accidente, un bebé sobrevivió, un bebé que fue entregado en secreto a una familia humilde para evitar un escándalo que nunca debió existir.

Ricardo se quedó inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido alrededor de él.

Mateo, con los ojos vidriosos, comprendió lo que esas palabras significaban incluso antes de que alguien lo dijera en voz alta.

Ricardo lo miró, no como un patrón, ni como un protector, sino como un padre reconociendo a su hijo después de veinte años de oscuridad.

El abrazo que se dieron no fue inmediato; fue un acercamiento lento, tembloroso, cargado de una emoción que los desbordaba a ambos.

Cuando finalmente se fundieron en ese abrazo, la mansión pareció respirar por primera vez en décadas.

Y con ese encuentro, la casa de mármol, la vida de Ricardo y el corazón de Mateo encontraron una luz que jamás habían imaginado recuperar.