PARTE 1: EL SILENCIO DE LOS PINOS

El viento en las Montañas Porcupine no susurra; advierte. Es un aullido bajo y constante que se arrastra por sesenta mil acres de naturaleza salvaje, ahogando gritos, enterrando secretos y limpiando los errores humanos con la indiferencia de los siglos.

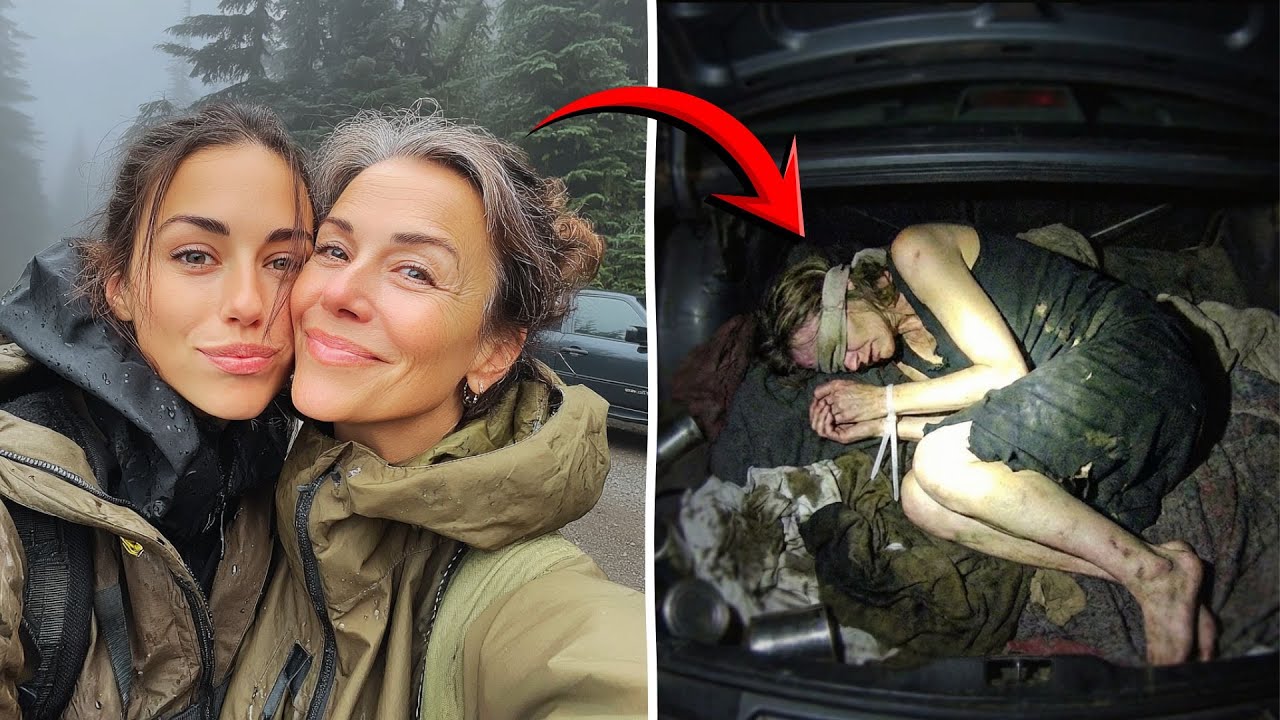

El 24 de agosto de 2014, el cielo sobre el Lago Superior era de un gris plomizo, pesado como una losa de mármol. Catherine Thomas, 46 años, una mujer de estructura ósea afilada y mirada de acero, detuvo su Jeep Cherokee azul en el estacionamiento de grava. A su lado, Doris, su hija de 24 años, permanecía inmóvil. No miraba el paisaje majestuoso. Miraba sus propias manos, entrelazadas sobre su regazo como si rezara o se contuviera de golpear algo.

—Ajusta tu mochila —ordenó Catherine. No fue una sugerencia. Fue un comando militar.

Doris obedeció. Siempre obedecía.

James Miller, el anciano encargado del puesto de control, las observó. Más tarde diría a la policía que el aire alrededor de ellas crepitaba. No era la emoción de una aventura madre e hija. Era estática. Tensión pura. Vio cómo Catherine revisaba las correas de Doris, tirando con fuerza, invadiendo su espacio personal con una propiedad asfixiante. Doris, rubia, pálida y con los hombros caídos, parecía un fantasma que aún respiraba.

A la 1:30 PM, se adentraron en el Sendero del Escarpe. Cuatro millas de roca traicionera y vistas vertiginosas.

Nunca regresaron.

Las horas se desangraron en el crepúsculo. El sol se hundió, tiñendo las copas de los árboles de un rojo violento antes de dejar paso a la oscuridad absoluta. A las 8:25 PM, el Jeep seguía allí, frío, cubierto de rocío, un monumento metálico al abandono.

Robert Thomas, el novio de Catherine, llamó a las 9:00 PM. Nadie respondió. Llamó a las 9:15 PM. Silencio. El pánico, frío y agudo, comenzó a instalarse.

Cuando el ayudante del Sheriff llegó al lugar, iluminó el interior del coche con su linterna. Vio un mapa desplegado. Dos botellas de agua vacías. Ninguna señal de lucha. Era como si la tierra se las hubiera tragado. Como si hubieran dado un paso fuera de la realidad.

La búsqueda comenzó con la furia de una tormenta. Cincuenta voluntarios. Perros de rastreo. Un helicóptero de la Guardia Costera cortando el aire con sus aspas. Pero el bosque peleaba sucio. La lluvia convirtió el suelo en fango. La niebla cegó las cámaras térmicas.

Los perros siguieron un rastro durante tres kilómetros hasta el río Big Carp. Allí, los sabuesos se detuvieron. Gimieron. Dieron vueltas en círculos. El olor terminaba en el agua. El río, frío y rápido, guardaba silencio.

Pasaron las semanas. Las semanas se convirtieron en meses. La esperanza se pudrió junto con las hojas caídas del otoño.

“Accidente”, dijo el informe oficial. “Ataque de oso”, susurraron los locales. “Desaparición voluntaria”, especularon los cínicos.

Pero el bosque dejó una pista. Una burla.

El décimo día de búsqueda, a ocho kilómetros de donde se perdió el rastro, un voluntario encontró algo que heló la sangre de los investigadores. No era un cuerpo. Era una bufanda. Una bufanda con estampado de Hello Kitty, doblada con una precisión quirúrgica, atada alrededor del tronco de un árbol a la altura de los ojos humanos.

No estaba rasgada. No tenía sangre. Estaba limpia. Era un mensaje. O una lápida.

El invierno llegó con dientes de hielo, cerrando el parque, enterrando el misterio bajo dos metros de nieve. El caso de Catherine y Doris Thomas se enfrió. Se convirtieron en fotografías en cartones de leche, en susurros de advertencia para los turistas.

Siete meses de silencio. Doscientos diez días de oscuridad.

Entonces, el infierno se trasladó a Detroit.

Era el 25 de marzo de 2015. Detroit, una ciudad de esqueletos industriales y sombras largas. El oficial James Michaels patrullaba el distrito de las fábricas abandonadas, un lugar donde las farolas parpadeaban y morían.

A las 2:15 AM, vio un Ford Taurus gris escondido detrás de una estación de servicio en ruinas. Sin matrículas. Un neumático pinchado. El coche parecía un animal herido agazapado en la oscuridad.

Michaels se acercó, con la mano en la funda de su arma. El viento aullaba a través de las ventanas rotas de la fábrica cercana, creando una sinfonía de silbidos espectrales. Pero entonces, lo oyó.

Thump. Thump. Thump.

Tres golpes. Rítmicos. Deliberados. Venían del maletero.

El corazón de Michaels se aceleró. No era el sonido de una rata. Era el sonido de la desesperación humana.

—¡Policía de Detroit! —gritó, golpeando la tapa metálica.

Los golpes se volvieron frenéticos, desesperados, arañando el metal desde dentro.

Michaels no esperó. Insertó su palanca en la ranura del maletero. El metal gimió, protestó y finalmente cedió con un chasquido oxidado. Levantó la tapa.

El olor lo golpeó primero. Orina rancia. Sudor antiguo. Miedo destilado. Luego, vio lo que había dentro.

Entre latas de aceite y trapos sucios, yacía un esqueleto envuelto en piel humana. Era una mujer. O lo que quedaba de ella. Sus pómulos parecían querer atravesar su piel grisácea y cerosa. Estaba ovillada en posición fetal, temblando violentamente. Sus muñecas estaban atadas con bridas de plástico industrial tan apretadas que la carne había crecido alrededor del plástico. Sus ojos estaban cubiertos por una venda mugrienta.

Era Catherine Thomas. La mujer que el mundo creía muerta en una montaña a seiscientas millas de distancia.

Michaels cortó las ataduras con manos temblorosas. —Señora, está a salvo. Soy el oficial Michaels. Está a salvo.

Cuando le quitó la venda, esperó gritos. Esperó llanto. Pero Catherine Thomas no gritó. Sus ojos, hundidos en cuencas oscuras como pozos, parpadearon ante la luz de la linterna. No había alivio en ellos. Solo un vacío infinito. Un abismo donde antes habitaba un alma.

Sus labios, secos y agrietados como pergamino viejo, se movieron. Un susurro ronco, apenas audible sobre el viento de Detroit.

—Fallé —dijo. Su voz sonaba a vidrio roto—. Él se la llevó. Se llevó a Doris.

El oficial Michaels sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el frío de marzo. No sabía que acababa de abrir la puerta a una pesadilla que haría que la desaparición pareciera un acto de piedad.

PARTE 2: EL JUEZ Y LA VERDUGO

El Hospital de Recuperación de Detroit se convirtió en una fortaleza. En la Unidad de Cuidados Intensivos, Catherine Thomas luchaba por volver a un mundo que ya no reconocía. Durante cuarenta y ocho horas, permaneció catatónica, su mente refugiada en algún lugar oscuro para escapar del dolor de su cuerpo emaciado.

Cuando finalmente habló, el relato que brotó de ella fue una película de terror gótico.

Los detectives de Homicidios y el psicólogo forense, el Dr. Alan Reynolds, escuchaban en silencio sepulcral. Catherine, con la voz rota, describió al hombre. —Lo llamábamos “El Juez” —susurró—. Llevaba camuflaje. Siempre una máscara. Nos encontró en el bosque. Nos apuntó con un arma. Dijo que éramos impuras.

Según Catherine, las habían llevado a una granja remota. Las encerraron en un sótano de hormigón. Sin luz. Sin ventanas. —Nos alimentaba con comida para perros —dijo Catherine, y una lágrima solitaria trazó un camino limpio a través de la suciedad de su mejilla—. Nos predicaba. Decía que Doris tenía salvación, pero yo no. Yo estaba podrida por dentro.

La parte más desgarradora llegó al final. —Hace un mes… él vino. Dijo que yo era una causa perdida. Separó a Doris de mí. Ella lloraba, gritaba “¡Mamá, no me dejes!”. Se aferraba a mi ropa… —Catherine sollozó, un sonido gutural y primitivo—. Me inyectaron algo. Desperté en el maletero. Doris… mi niña… ella se quedó con ese monstruo para salvarme.

Los detectives salieron de la habitación listos para quemar el mundo con tal de encontrar a “El Juez”. Era el perfil perfecto: un sádico, un fanático religioso oculto en los bosques.

Pero el Dr. Reynolds se detuvo en el pasillo, revisando sus notas con el ceño fruncido. —Algo no encaja —murmuró. —¿Qué quieres decir? —preguntó el detective principal—. La mujer es un cadáver viviente. Claramente dice la verdad. —Sus heridas son reales —concedió Reynolds—. Pero su narrativa… es demasiado perfecta. Describe el sufrimiento de su hija no con dolor maternal, sino con… admiración. Como si estuviera describiendo el martirio de una santa que ella misma creó. Y hay algo más.

Reynolds golpeó su libreta con el bolígrafo. —Habló de cómo Doris “aceptaba el castigo”. Dijo que Doris estaba enferma, débil, que necesitaba su medicina. Pero los informes médicos que acabamos de recibir de su médico de cabecera dicen que Doris estaba físicamente sana antes de desaparecer. Catherine insiste en que su hija es una inválida.

La duda, pequeña y venenosa, comenzó a echar raíces.

Mientras tanto, la ciencia forense trabajaba en silencio. El Ford Taurus donde encontraron a Catherine era la clave. El número VIN había sido borrado con ácido, pero no lo suficiente. El laboratorio criminalístico logró recuperar los dígitos fantasma.

El coche pertenecía a Jacob Reed. 28 años. Residente de Wakefield, Michigan. Un hombre con antecedentes menores: caza furtiva, robos en cabañas. Su granja estaba a solo quince millas de donde desaparecieron las mujeres.

La orden de registro se firmó al amanecer. Un equipo SWAT rodeó la propiedad de Reed. El lugar parecía abandonado, la hierba alta susurrando secretos contra los cimientos de madera podrida.

—¡Policía Estatal! —el grito rompió la mañana.

Nadie respondió. Irrumpieron. En el granero, bajo fardos de heno viejo, encontraron la escotilla. Al abrirla, el olor a miseria subió como un puñetazo. Era tal como Catherine lo había descrito. Un agujero de hormigón. Colchones sucios. Cuencos de comida para perros con restos secos. Y en la pared, marcas de uñas. Cientos de ellas. Arañazos desesperados de alguien tratando de excavar a través de la piedra. El ADN confirmó que Catherine había estado allí. Era una escena de tortura medieval.

Pero entonces, los detectives entraron en la casa principal. Y la realidad se fracturó.

En el piso de arriba, encontraron un dormitorio. No había cerraduras en la puerta. No había rejas en las ventanas. La cama estaba hecha con sábanas limpias. Había ropa de mujer en el armario, ropa moderna, de marca. En la mesita de noche, un peine con cabellos rubios largos. Y un ordenador portátil.

El detective de cibercrimen encendió el dispositivo. No tenía contraseña. Lo que encontraron no fue el diario de una víctima secuestrada. Era el centro de comando de una guerra.

Chats. Miles de mensajes en una aplicación encriptada. El usuario “RangerJ” (Jacob Reed) y “FreedomBird” (Doris Thomas). Las fechas retrocedían un año antes del secuestro.

Doris (2013): “Me ha vuelto a dar esas pastillas. Dice que tengo el corazón débil. Sé que miente, Jacob. Me está envenenando. Quiere que sea una niña para siempre.” Jacob: “Vámonos. Huye conmigo.” Doris: “No. Si huyo, ella me encontrará. Siempre me encuentra. Tiene que pagar. Tiene que saber lo que se siente estar atrapada en la oscuridad.”

Los detectives leían con horror creciente. No era un secuestro. Era una venganza. Doris no era la víctima. Era la arquitecta.

La imagen de la “pobre niña enferma” se desintegró. Los registros médicos confirmaban lo que el Dr. Reynolds sospechaba: Síndrome de Munchausen por poderes. Catherine había pasado años inventando enfermedades para Doris, medicándola, controlándola, manteniéndola débil y dependiente.

Doris no quería escapar. Quería invertir los papeles. El viaje a las montañas no fue un intento de reconciliación. Fue una trampa.

—Señor —llamó un oficial desde la cocina—. Tienen que ver esto. Sobre la mesa de la cocina había un calendario. Marcado en rojo, el día de la “liberación” de Catherine. Y una nota escrita con una caligrafía pulcra y femenina: “El juicio ha terminado. La sentencia ha sido cumplida. Ahora ella sabe.”

La policía ya no buscaba a una víctima y su captor. Buscaban a una pareja de depredadores. Bonnie y Clyde en los bosques del norte. Jacob Reed y Doris Thomas estaban huyendo. Y eran peligrosos, no porque tuvieran armas, sino porque creían tener la razón absoluta.

PARTE 3: LA SENTENCIA DEL FRÍO

La caza del hombre duró tres días. La policía estatal cerró las carreteras hacia Wisconsin. Los rostros de Jacob y Doris parpadeaban en cada pantalla de televisión de América.

El 28 de junio, una patrulla vio una vieja camioneta Chevrolet cerca de una gasolinera en Pine Valley. Jacob Reed estaba dentro, comprando cigarrillos y café con una calma desconcertante. Se rindió sin pelear. Parecía agotado, un hombre cuyo alma había sido devorada poco a poco.

—¿Dónde está ella? —le exigió el detective. Jacob bajó la cabeza. —En el motel North Woods. Habitación 4. Ella… ella no quería correr más. Dijo que ya había ganado.

El equipo táctico rodeó el motel barato. La luz de neón parpadeaba con un zumbido eléctrico. Derribaron la puerta de la habitación 4.

Doris Thomas estaba sentada en la cama, mirando un programa de concursos en la televisión. Había cambiado. Su cabello rubio y largo había desaparecido; ahora llevaba un corte pixie teñido de negro azabache. Llevaba ropa cara, comprada con las tarjetas de crédito de su madre. No se asustó. No levantó las manos. Giró la cabeza lentamente hacia los hombres armados que llenaban la pequeña habitación.

Su mirada estaba vacía de miedo. Estaba llena de una satisfacción gélida. —Jacob me delató, ¿verdad? —dijo. Su voz era tranquila, controlada. —Doris Thomas, queda arrestada por secuestro y tortura —le leyó el oficial. Ella sonrió. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible. —No fue un secuestro —corrigió suavemente—. Fue justicia.

El juicio fue un circo mediático. La nación estaba dividida. Por un lado, la brutalidad del crimen: una madre encerrada en un agujero durante siete meses, comiendo comida para perros, perdiendo la mitad de su peso corporal. Por otro, la defensa de Doris: años de abuso médico, manipulación psicológica, una infancia robada por una madre con Munchausen por poderes.

Los abogados de Doris pintaron un cuadro de desesperación. —Ella solo quería que su madre sintiera una fracción del dolor que ella sintió toda su vida —argumentó su defensa—. No la mató. La dejó ir.

Pero la fiscalía tenía el diario. El cuaderno encontrado en la mochila de Doris fue su condena. No eran las palabras de una víctima buscando libertad. Eran las palabras de un sádico disfrutando del poder.

Día 142: “Hoy bajé al sótano. Lloraba. Me preguntaba por qué Dios la odiaba. Le dije que Dios no estaba aquí. Solo yo. Me gusta verla rogar. Me gusta saber que yo decido si come o no. Ahora yo soy la madre.”

El jurado escuchó en silencio. Vieron el video del cajero automático: Doris y Jacob riendo, gastando el dinero de Catherine mientras ella se congelaba bajo tierra. Vieron la falta de remordimiento en los ojos de Doris.

Jacob Reed, roto por la culpa, testificó contra ella. —Doris quería que muriera allí —confesó Jacob llorando—. Se nos acabó el dinero. Yo fui quien insistió en soltarla. Doris quería dejarla en la oscuridad para siempre.

El veredicto fue rápido. Jacob Reed: 15 años de prisión. Doris Thomas: 25 años por secuestro en primer grado y tortura.

Cuando el juez leyó la sentencia, Doris no lloró. Se mantuvo erguida, con esa postura perfecta que su madre le había enseñado. La llevaron fuera de la sala, esposada, pasando junto a las cámaras. Un periodista le gritó: —¿Valió la pena, Doris? ¿Perder tu vida en prisión valió la pena?

Doris se detuvo. Miró directamente a la cámara. Sus ojos brillaban con una intensidad aterradora. —Esos siete meses fueron los mejores de mi vida —dijo, y su voz resonó clara y fuerte—. Por primera vez, respiré sin pedir permiso. Por primera vez, yo tenía el control. Si el precio de esa libertad son cuatro paredes, lo pagaré encantada. Al menos en esta celda, nadie me dice que estoy enferma.

EPÍLOGO

Catherine Thomas vive hoy en una residencia asistida bajo un nombre falso. Las enfermeras dicen que es una mujer difícil. Exige atención constante. Se inventa dolores. Pero tiene una fobia incurable: la oscuridad. Duerme con todas las luces encendidas. Si una bombilla parpadea, grita. Grita con la voz de alguien que todavía está en ese sótano.

Doris Thomas cumple su condena en una prisión federal. Es una presa modelo. Organizada, limpia, disciplinada. No recibe visitas. No llama a nadie. Dicen que duerme profundamente todas las noches. Dicen que sonríe en sueños.

En las Montañas Porcupine, el viento sigue aullando entre los pinos. El sótano fue rellenado con tierra, pero los locales evitan la vieja granja de Reed. Dicen que si te quedas muy quieto, todavía puedes oírlo. No los gritos de una mujer atrapada. Sino la risa suave y fría de una hija que encontró su libertad en la oscuridad.