El año era 2017. En la pequeña y unida comunidad de Valverde, un pueblo acurrucado junto al vasto embalse de La Sombra, la vida transcurría con una tranquilidad predecible. Era un lugar donde todos se conocían, un lugar considerado seguro. Para Inés, una estudiante de veterinaria de 19 años, brillante y responsable, era simplemente “casa”.

La tarde del 14 de marzo fue una de esas tardes de primavera temprana, fresca pero prometedora. Inés acababa de terminar un examen parcial complicado. Para despejarse, decidió hacer lo que hacía casi todos los días: llevar a “Bolo”, su enérgico bóxer atigrado, a pasear por el sendero que bordeaba el embalse.

“Mamá, voy al sendero del lago”, gritó Inés mientras cogía las llaves de su coche, un modesto utilitario azul que sus padres le habían ayudado a comprar. “Volveré para la cena, sobre las ocho”.

Su madre, Elena, asintió desde la cocina. “No te entretengas, que refresca”.

Inés condujo los diez minutos que separaban su casa del comienzo del sendero. Aparcó en el pequeño estacionamiento de tierra, le puso la correa a Bolo y desapareció entre los pinos.

Las ocho de la noche llegaron y pasaron. A las ocho y media, Elena miró el reloj, sintiendo la primera punzada de inquietud. A las nueve, llamó al padre de Inés, Marcos. “No ha vuelto. No contesta al móvil”.

Marcos, un hombre tranquilo, intentó calmarla. “Se le habrá acabado la batería. Estará llegando”. Pero él también cogió las llaves del coche.

Condujeron juntos al estacionamiento del sendero. Estaba vacío. El coche azul de Inés no estaba. El corazón de Elena se detuvo.

“Se ha ido a casa de una amiga”, dijo Marcos, aunque su voz sonaba hueca.

Y entonces lo oyeron. Un ladrido. Un ladrido agudo, persistente y desesperado que venía de la entrada del sendero.

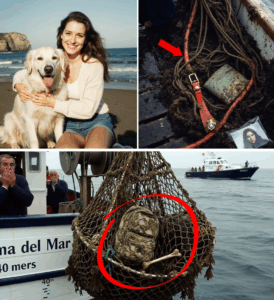

Corrieron hacia el sonido. Allí, atado con su propia correa al poste de madera que señalaba el inicio de la ruta, estaba Bolo. El perro temblaba violentamente, ladrando y gimiendo, y se lanzó hacia ellos cuando se acercaron. Pero no había ni rastro de Inés. Su coche, también, se había esfumado.

La llamada a la Guardia Civil a las 9:32 p.m. de esa noche marcó el inicio de un misterio que consumiría al pueblo de Valverde durante los siguientes siete años.

La investigación inicial se enfrentó a un rompecabezas imposible. La escena era contradictoria. El perro estaba atado, lo que sugería que Inés planeaba volver, o que alguien la había obligado a atarlo. Pero su coche había desaparecido. ¿Un secuestro en el que se llevaron a la víctima y su vehículo? ¿Por qué dejar al perro? El animal era un testigo silencioso y traumatizado.

La búsqueda fue inmediata y masiva. Cientos de voluntarios de Valverde peinaron cada centímetro del bosque. Los equipos de buzos de la Guardia Civil rastrearon las orillas del embalse de La Sombra, un cuerpo de agua vasto y profundo, conocido por sus corrientes traicioneras y sus zonas increíblemente profundas. Los helicópteros sobrevolaron la zona durante días.

Los investigadores interrogaron a todos: amigos, exnovios, compañeros de clase. No había pistas. Inés no tenía enemigos. No estaba metida en problemas. Su cuenta bancaria estaba intacta. Su teléfono móvil dio señal por última vez en la antena que cubría la zona del lago, y luego se apagó.

Surgieron las teorías.

La primera fue la fuga voluntaria. ¿Se había escapado? Los padres la descartaron de plano. Inés adoraba su carrera y, sobre todo, adoraba a Bolo. “Jamás”, repetía Elena a los detectives, con lágrimas en los ojos. “Jamás habría dejado a Bolo atado a un poste. Se habría muerto de frío”.

La segunda teoría era un secuestro. Un depredador oportunista la había sorprendido en el aparcamiento. La obligó a atar al perro para que no ladrara o atacara, y luego la forzó a subir a su propio coche y se la llevó. Esta se convirtió en la línea de investigación principal. Se emitieron alertas por el coche azul, pero nunca apareció. Ninguna cámara de peaje lo registró. Ninguna patrulla lo vio. Simplemente, se desvaneció, junto con Inés.

La tercera teoría era un accidente. Quizás había tenido una emergencia, había dejado al perro atado, había subido al coche y se había despeñado por algún barranco camino a casa. Pero la policía rastreó todas las carreteras. No había marcas de neumáticos, ni vallas rotas.

El tiempo comenzó a pasar con una crueldad metódica. Los primeros días de búsqueda frenética se convirtieron en semanas de esperanza tensa, y luego en meses de un dolor sordo.

Para Elena y Marcos, la vida se detuvo. La habitación de Inés permaneció intacta, como un museo de una vida interrumpida. El dolor más visible estaba en Bolo. El perro, antes enérgico, se convirtió en una sombra. Pasaba los días echado junto a la puerta principal, levantando la cabeza con cada coche que pasaba, solo para volver a dejarla caer con un gemido. Se negó a volver a acercarse al sendero del lago.

Pasó un año. Luego dos. Luego cinco.

Los carteles con la cara sonriente de Inés, pegados en gasolineras y tiendas, se desvanecieron con el sol. El caso se enfrió. Se convirtió en parte de la trágica mitología local. “El caso de la chica del sendero”. La gente evitaba el aparcamiento del lago al atardecer.

Elena y Marcos envejecieron una década en pocos años. La incertidumbre, el “no saber”, era una tortura diaria. ¿Estaba viva? ¿Sufrió? ¿Dónde estaba?

Llegó el año 2024. Siete años después de la desaparición de Inés.

Ese invierno, España experimentó una sequía histórica. Una sequía como nadie recordaba. Los ríos se convirtieron en hilos de agua y los embalses descendieron a niveles críticos. El embalse de La Sombra, normalmente lleno y poderoso, retrocedió de una manera que asustaba. La línea de agua bajó 15, luego 20, luego 30 metros. Emergieron pueblos sumergidos, antiguos puentes de piedra que nadie vivo había visto. El paisaje se convirtió en una vasta extensión de barro agrietado.

El 4 de abril de 2024, un pescador jubilado llamado Julián, conocido por su paciencia y su conocimiento del embalse, decidió probar suerte en una zona que normalmente habría estado a 40 metros bajo la superficie. Era una cala remota, a varios kilómetros de cualquier carretera o sendero conocido.

Mientras caminaba por el lecho fangoso del lago, algo llamó su atención. No era una roca ni un árbol viejo. Era algo azul. Un trozo de metal azul que sobresalía del lodo seco.

Intrigado, se acercó. Se dio cuenta de que era el techo de un coche, enterrado casi por completo en décadas de sedimento.

Julián, que había vivido toda su vida en Valverde, sintió un escalofrío. Recordó perfectamente los carteles, la búsqueda, el coche azul. Llamó a la Guardia Civil.

El descubrimiento se manejó con una solemnidad sombría. La noticia corrió por el pueblo como la pólvora. Elena y Marcos fueron notificados y esperaron en su casa, sostenidos por amigos, mientras un equipo de recuperación pasaba horas asegurando y extrayendo el amasijo de hierros del fango.

Era el coche. Un utilitario azul. La matrícula, aunque corroída, coincidía.

El vehículo fue transportado a una carpa forense. El interior estaba lleno de lodo y sedimento. Y allí, en el asiento del conductor, encontraron los restos de Inés.

La primera suposición fue un trágico accidente. La pregunta era, ¿cómo había llegado el coche allí? No había carreteras. La única forma de que el coche hubiera terminado en esa cala remota era si hubiera conducido por un camino forestal abandonado, casi invisible, que moría directamente en el agua.

Se determinó que Inés se había perdido en la oscuridad, quizás tomando un giro equivocado al salir del sendero, había entrado en pánico y había conducido por el camino equivocado hasta que, demasiado tarde, se precipitó al agua.

Era una tragedia. Pero algo seguía sin encajar. ¿Por qué había atado a Bolo al poste si estaba perdida en su coche?

Entonces, los forenses hicieron el hallazgo perturbador.

Al examinar los restos del asiento del pasajero, encontraron algo que no pertenecía a Inés. Encontraron los restos de una segunda persona. Un hombre.

Al examinar los restos del asiento del pasajero, encontraron algo que no pertenecía a Inés. Encontraron los restos de una segunda persona. Un hombre.

De repente, el caso dejó de ser un accidente. Se convirtió en un homicidio.

La investigación se reabrió, pero esta vez tenían pruebas. El ADN extraído de los restos del pasajero se cruzó con la base de datos. Hubo una coincidencia.

El hombre era un delincuente de poca monta de una provincia vecina, con un historial de violencia y robo de coches, que había sido reportado como desaparecido por su familia unas semanas después de que Inés desapareciera.

La verdad final, reconstruida por los investigadores, fue escalofriante.

El hombre debió haber estado acechando en el aparcamiento del sendero. Cuando Inés regresó de su paseo, él la atacó. La obligó a atar a Bolo al poste, probablemente amenazando con hacerle daño al perro o a ella. Luego, la forzó a subir al coche y la obligó a conducir.

No quería la ruta principal. La obligó a tomar el camino forestal abandonado, un lugar que él quizás conocía para cometer su crimen sin ser visto.

Nadie sabrá jamás lo que pasó en esa cabina oscura. Pero la evidencia sugiere un escenario final desesperado. Inés, la estudiante de veterinaria de 19 años, enfrentada a un destino horrible, tomó una decisión.

En el último tramo del camino, mientras el secuestrador la amenazaba, ella no giró. Vio el final del camino y el brillo oscuro del agua. En lugar de detenerse, pisó el acelerador.

El coche se precipitó al agua profunda del embalse, hundiéndose en segundos en la oscuridad helada, llevándose a ambos.

El hallazgo perturbador no fue solo el cuerpo de Inés, sino el descubrimiento de que no había sido un accidente. Fue un acto final de desafío. No pudo salvarse, pero se aseguró de que su atacante tampoco lo hiciera. Y en su último acto de amor, había atado a su perro a ese poste, salvándole la vida y dejando la única pista que, durante siete años, gritó que algo estaba terriblemente mal.