Durante treinta años, el ala este del Street Catherine’s Medical Center existió como una sombra dentro del hospital. No figuraba en los folletos para nuevos empleados ni aparecía en las visitas guiadas para donantes. Era un pasillo estrecho, mal iluminado, con pintura descascarada y un silencio que parecía absorber el sonido de los pasos. Allí, al final del corredor, estaba la habitación 347.

La historia oficial decía que era un paciente sin nombre, un John Doe en estado vegetativo, sin familia, sin pasado, sin futuro. Un cuerpo mantenido con vida por máquinas y rutina. Nadie preguntaba nada más. Nadie quería hacerlo.

En octubre de 1993, el doctor James Mitchell desapareció.

Era neurocirujano. Tenía treinta y dos años, una esposa llamada Elena y una hija de dos años que todavía aprendía a pronunciar la palabra papá. El informe policial fue breve y frío. Se decía que había abandonado a su familia, que su coche había sido encontrado en una estación de autobuses, que probablemente había huido. El caso se archivó. El mundo siguió adelante.

Pero James Mitchell no se fue.

Treinta años después, en octubre de 2023, Maya Torres cruzó por primera vez el umbral del ala este. Tenía veintisiete años, un título recién obtenido y una deuda estudiantil que la ahogaba. El turno nocturno en Street Catherine’s parecía una bendición. Buen salario, prestigio, estabilidad. Cuando le ofrecieron la asignación del ala este con un bono mensual extra, aceptó sin dudar.

Nadie le explicó el motivo real de ese dinero adicional. Solo le dijeron que era un trabajo deprimente, aislado, que pocos querían hacer.

La tercera noche, Maya se detuvo frente a la puerta de la habitación 347 con el historial clínico en las manos. Era demasiado delgado. Antinaturalmente delgado. Después de treinta años, un expediente debería ser un archivo monstruoso de diagnósticos, tratamientos fallidos, intentos, recaídas, nombres de familiares, decisiones éticas. Aquellas páginas solo repetían lo mismo, día tras día, año tras año.

Paciente estable. Signos vitales normales. Sin cambios.

Maya empujó la puerta.

La habitación estaba en penumbra, iluminada apenas por el parpadeo rítmico de los monitores. En la cama yacía un hombre conectado a un ventilador, con tubos, catéteres y líneas intravenosas. Todo indicaba un estado vegetativo persistente.

Pero algo no encajaba.

Maya había visto pacientes en coma durante sus prácticas. Había visto cuerpos deteriorarse lentamente, músculos consumirse, piel romperse a pesar de los mejores cuidados. Este hombre no parecía un cuerpo rendido por el tiempo. Su piel tenía color. Su musculatura conservaba forma. Su rostro estaba tranquilo, como si durmiera.

Demasiado tranquilo.

Revisó los signos vitales. Perfectos. Presión arterial ideal. Saturación excelente. Temperatura normal. Miró la bolsa del suero y frunció el ceño al leer el nombre de un fármaco que no pertenecía a cuidados prolongados. Era un sedante utilizado para anestesia quirúrgica.

No para mantener a alguien inconsciente durante décadas.

Entonces vio las pulseras.

Dos pulseras hospitalarias en la muñeca del hombre. La superior, blanca y reciente, decía John Doe. Admitido en 1998. Maya levantó con cuidado el borde. Debajo había otra, amarillenta por el tiempo, con letras apenas visibles.

MD.

Médico.

El corazón de Maya comenzó a latir con fuerza. Dejó caer la pulsera como si quemara. Miró al hombre, a las máquinas, a la puerta cerrada. Nada de aquello tenía sentido.

Al terminar su turno, intentó preguntar. La jefa de enfermeras del turno diurno, Patricia Green, llevaba treinta y cinco años en el hospital. Cuando Maya mencionó la habitación 347, Patricia se tensó apenas un segundo. Lo suficiente.

No preguntes. Haz tu trabajo. Cobra tu dinero.

Pero Maya no sabía obedecer ese tipo de órdenes.

Esa misma mañana buscó el nombre del medicamento que había visto. La confirmación la dejó helada. Alguien mantenía a ese hombre sedado de forma deliberada. No estaba en coma. Estaba silenciado.

Esa noche, el sueño no llegó. La imagen del rostro inmóvil la perseguía. Cuando le contó todo a su pareja, Marcos, un paramédico acostumbrado a emergencias reales, él intentó tranquilizarla. Tal vez había una explicación. Tal vez no entendía todo el cuadro clínico.

Pero Maya sí entendía.

Al día siguiente, llegó antes de su turno y bajó al sótano del hospital. La biblioteca de archivos antiguos estaba casi olvidada. Expedientes de los años noventa aún descansaban en cajas polvorientas. Buscó en los registros del personal médico.

Cuando encontró el nombre James Mitchell, sintió que el aire abandonaba sus pulmones.

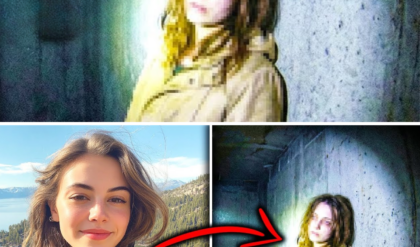

La fotografía mostraba a un hombre joven, seguro, con bata blanca y una sonrisa serena. La fecha de contratación. La fecha de desaparición. Abandonó su puesto.

Maya comparó ese rostro con el del hombre en la cama.

Era él.

El pasado no había desaparecido. Había sido escondido, sedado, enterrado vivo en una habitación que nadie debía mirar.

Y en ese momento, Maya entendió algo con una claridad aterradora.

Si ese hombre seguía allí después de treinta años, no era por descuido.

Era porque alguien necesitaba que nunca despertara.

Y ahora que ella lo había visto, ya no podía fingir que no sabía nada.

El silencio del ala este ya no era solo un lugar.

Era una decisión.

Y Maya estaba a punto de romperla.

La noche siguiente, Maya caminó por el ala este con una sensación nueva adherida a la piel. Ya no era solo incomodidad. Era conciencia. Cada luz parpadeante, cada pitido lejano, cada puerta cerrada parecía formar parte de un acuerdo silencioso del que ella no había sido informada, pero que todos los demás conocían demasiado bien.

La habitación 347 la esperaba al final del pasillo.

Antes de entrar, Maya se detuvo frente al panel de control. Revisó los registros electrónicos. No había notas recientes firmadas por médicos tratantes. Solo iniciales genéricas, turnos rotativos, decisiones automáticas. Un paciente que existía sin existir. Un hombre mantenido en pausa.

Cerró la puerta tras de sí y se acercó a la cama.

—James —susurró, probando el nombre en el aire, como si pudiera despertar algo.

No hubo reacción. Pero ella ya no esperaba una. Lo que la inquietaba no era el silencio del hombre, sino la maquinaria perfectamente aceitada que lo rodeaba. Cada dosis de sedante administrada con precisión. Cada análisis normalizado. Cada año añadido sin preguntas.

Esa noche hizo algo que sabía que no debía hacer.

Redujo mínimamente la dosis del sedante.

No lo suficiente como para activar alarmas. No lo suficiente como para causar daño. Solo un ajuste pequeño, casi invisible. Un gesto de desafío microscópico.

Durante horas, nada ocurrió.

Luego, cerca de las tres de la madrugada, Maya vio algo que le hizo contener el aliento.

Un movimiento.

No fue dramático. No fue un despertar. Fue apenas una contracción en los dedos de la mano derecha. Imperceptible para cualquiera que no estuviera mirando con desesperación.

Pero Maya lo vio.

Retrocedió un paso, con el corazón golpeándole el pecho. James no estaba muerto por dentro. No estaba perdido. Estaba atrapado.

Al finalizar el turno, recibió un correo electrónico. Sin saludo. Sin firma.

“Cualquier modificación no autorizada del protocolo del paciente 347 será considerada una violación grave.”

No había firmado nada. Nadie había hablado con ella.

Pero sabían.

El mensaje cambió algo en Maya. El miedo ya no era abstracto. Era personal.

Esa mañana, Marcos intentó convencerla de dejarlo pasar. Le habló de sistemas corruptos, de batallas imposibles, de gente que desaparecía por menos. Pero Maya ya no podía mirar hacia otro lado. No después de haber visto los dedos moverse. No después de haber unido el rostro del médico desaparecido con el cuerpo silenciado.

Volvió al hospital esa misma tarde, pero no al ala este.

Fue a ver a Patricia Green.

La jefa de enfermeras estaba sentada en su oficina, rodeada de archivadores antiguos y fotografías amarillentas del hospital en sus primeros años. Cuando Maya cerró la puerta, Patricia no levantó la vista de inmediato.

—No deberías estar aquí —dijo al fin.

—¿Cuánto tiempo lleva James Mitchell en esa cama? —preguntó Maya sin rodeos.

Patricia suspiró. Un sonido largo, cansado, como si esa pregunta hubiera estado esperándola durante décadas.

—Desde antes de que tú nacieras.

—¿Por qué?

Silencio.

—Porque despertó —respondió finalmente.

Maya sintió un frío recorrerle la espalda.

—¿Despertó?

—Hace treinta años, James Mitchell no desapareció. Intentó denunciar algo. Ensayos clínicos ilegales. Procedimientos neurológicos sin consentimiento. Pacientes usados como pruebas. El hospital iba a perderlo todo.

Patricia levantó la mirada. Sus ojos no eran crueles. Eran derrotados.

—Tuvo un accidente. Oficialmente. Daño cerebral irreversible. Estado vegetativo permanente. Eso decía el informe.

—Pero no era cierto.

—No —admitió Patricia—. Nunca lo fue.

Patricia explicó que James había recuperado la conciencia semanas después. Confundido, débil, pero consciente. Intentó comunicarse. Intentó escribir. Intentó hablar. Y entonces se tomó la decisión.

Mantenerlo dormido.

—¿Quién decidió eso? —preguntó Maya, con la voz quebrada.

—Gente que ya no trabaja aquí. Gente que ahora da conferencias, dirige fundaciones, salva vidas en portadas de revistas.

Maya sintió náuseas.

—¿Y tú? —preguntó—. ¿Por qué sigues aquí?

Patricia tardó en responder.

—Porque alguien tenía que asegurarse de que siguiera vivo —dijo—. Y porque si me iba, pondrían a alguien que no dudaría en apagar las máquinas.

Esa noche, Maya entendió que el silencio también podía ser una forma de resistencia. Pero ya no era suficiente.

Días después, ocurrió el incidente.

Una falla eléctrica menor afectó al ala este. Nada grave. Los generadores entraron en funcionamiento. Pero durante exactamente cuarenta y siete segundos, la administración automática de sedantes se interrumpió.

Cuarenta y siete segundos.

Cuando Maya llegó a la habitación 347, James tenía los ojos abiertos.

No gritó. No se movió. Solo la miró.

Había terror en su mirada. Y reconocimiento.

Una lágrima corrió por el costado de su rostro.

Maya cerró la puerta con manos temblorosas y se acercó.

—No hables —susurró—. No te esfuerces.

James parpadeó una vez. Luego dos. Intentó mover los labios.

—…no…—logró articular, apenas audible.

Maya apretó su mano.

—Lo sé —dijo—. Ya no.

La energía volvió. Las máquinas retomaron su ritmo. Los ojos de James se cerraron lentamente.

Pero algo había cambiado para siempre.

Al día siguiente, el hospital inició una auditoría interna sorpresa. Personal externo. Abogados. Administradores que Maya nunca había visto. El ala este fue cerrada temporalmente. El acceso restringido.

Marcos le rogó que se detuviera. Que renunciara. Que pensara en su vida.

Pero Maya ya había tomado una decisión.

Esa noche, desde su apartamento, envió un paquete de archivos cifrados a tres destinatarios distintos. Un periodista de investigación. Un fiscal federal. Una organización internacional de derechos médicos.

Incluyó fotografías. Registros. Comparaciones de firmas. Y un mensaje simple.

“James Mitchell está vivo. Y nunca estuvo en coma.”

Apagó el ordenador y esperó.

Sabía que no habría vuelta atrás.

Porque romper el silencio siempre tiene consecuencias.

Y algunas verdades no permiten sobrevivir intacto a quien las dice.

La respuesta no fue inmediata. No llegó en forma de titulares ni de sirenas. Llegó como llegan las cosas realmente peligrosas, en silencio, con pasos medidos y sonrisas profesionales. Durante dos días, nada ocurrió. El hospital siguió funcionando. El ala este permaneció cerrada. Nadie llamó a Maya. Nadie la despidió. Nadie la felicitó. Esa calma fue lo que más la aterrorizó.

La tercera noche, Patricia Green no acudió a su turno.

Maya lo supo antes de que alguien se lo dijera. El puesto de enfermería estaba vacío. El café seguía caliente. El bolso de Patricia colgaba detrás de la silla. No había aviso médico. No había explicación. Solo ausencia. Una más, añadida a la larga lista de silencios del hospital.

A las once y diecisiete, dos hombres con credenciales administrativas llegaron al ala este acompañados por seguridad privada. Dijeron que venían a “resolver el problema del paciente 347”. Usaron esa palabra. Problema. Maya sintió cómo algo se rompía dentro de ella.

Intentó detenerlos. Alegó protocolos, auditorías en curso, la presencia de abogados externos. Uno de los hombres la miró con una expresión casi compasiva.

—Esto no te incumbe —le dijo—. Ya has hecho suficiente.

Cuando entraron a la habitación, Maya los siguió.

James Mitchell yacía como siempre, inmóvil, conectado a las máquinas. Pero Maya vio algo distinto. No en su cuerpo. En el ambiente. Como si él supiera. Como si, en algún nivel que nadie podía medir, estuviera consciente de que esta vez no habría más mañanas.

Uno de los hombres comenzó a revisar las conexiones. El otro sacó un documento.

—Retirada de soporte vital por razones humanitarias —leyó en voz alta—. Firmado.

Maya sintió que el aire desaparecía de la habitación.

—Es asesinato —dijo—. Ustedes lo saben.

El hombre levantó la vista.

—No —respondió con frialdad—. Es cierre.

Maya no pensó. Actuó.

Se lanzó hacia el panel y golpeó el botón de emergencia. La alarma sonó, aguda, insistente. Durante segundos que parecieron eternos, nadie reaccionó. Luego, el hospital entero despertó. Luces. Pasos. Voces. El caos que ellos habían intentado evitar durante treinta años.

Uno de los hombres intentó apartarla. Maya gritó. Gritó el nombre de James. Gritó que estaba consciente. Gritó que había pruebas, testigos, archivos enviados fuera del país. Dijo los nombres de los periodistas. De los fiscales. De las organizaciones.

Mintió en algunas cosas. Exageró en otras.

Pero no importó.

Porque James abrió los ojos.

No fue un parpadeo esta vez. No fue un reflejo. Fue una mirada sostenida, clara, aterrada y lúcida. Su respiración se volvió irregular. Los monitores comenzaron a alterarse. Alguien gritó que llamaran a un médico.

Y entonces ocurrió lo que nadie había previsto.

James levantó la mano.

Solo unos centímetros. Lo suficiente.

Y habló.

—No… —dijo con una voz rota, áspera, real—. No… apaguen.

El silencio que siguió fue absoluto.

Ningún documento, ninguna orden administrativa, ninguna narrativa cuidadosamente construida podía sobrevivir a eso. A una palabra. A una sola prueba viva.

Cuando los médicos llegaron, la escena ya no les pertenecía. Demasiadas personas habían visto. Demasiadas cámaras de teléfonos estaban grabando. Demasiados testigos.

El hospital intentó controlar los daños. Declaraciones vagas. Problemas técnicos. Un “milagro médico” mal explicado. Pero ya era tarde. El periodista al que Maya había escrito publicó la historia esa misma madrugada. Con documentos. Con nombres. Con fechas. Con la foto de James Mitchell despierto.

La noticia explotó.

En días, se destaparon décadas de encubrimiento. Ensayos ilegales. Pacientes silenciados. Carreras construidas sobre cuerpos inmóviles. El Street Catherine’s Medical Center pasó de símbolo de excelencia a epicentro de uno de los mayores escándalos médicos del país.

Patricia Green apareció tres semanas después.

Había huido. Por miedo. Por supervivencia. Cuando regresó para declarar, estaba demacrada, pero firme. Dijo todo. Nombres. Decisiones. Órdenes verbales. Reuniones cerradas. Admitió su culpa. Y explicó su razón.

—No lo dejé morir —dijo—. Eso es lo único que puedo decir en mi defensa.

James Mitchell fue trasladado a una unidad especializada bajo custodia federal. El proceso de retirada de sedantes fue lento, cuidadoso, doloroso. Cada día despertaba un poco más. Cada día recordaba un poco más. No todo regresó. Algunas partes de él se habían quedado congeladas en esos treinta años de oscuridad. Pero lo esencial estaba intacto.

Sabía quién era.

Sabía qué había intentado hacer.

Y sabía que Maya lo había devuelto al mundo.

Ella perdió su trabajo. Recibió amenazas. Su relación con Marcos no sobrevivió a la presión. Durante meses vivió con miedo. Pero cuando James la vio por primera vez completamente consciente, tomó su mano con fuerza sorprendente.

—No me dejaste morir —le dijo—. Me escuchaste cuando nadie más quiso.

Maya lloró entonces. No de alivio. De agotamiento. De duelo por todo lo que se había perdido. Por Patricia. Por las vidas que no pudieron ser salvadas. Por los años robados.

El ala este fue clausurada definitivamente. La habitación 347 ya no existe. Donde estaba, hoy hay una placa pequeña, discreta. No menciona nombres. Solo una frase.

“Aquí, el silencio fue una decisión. Y alguien decidió romperlo.”

Algunas noches, Maya sueña con monitores y pasillos interminables. Otras, con una mano levantándose en la oscuridad. Sabe que decir la verdad no la convirtió en heroína. Solo la convirtió en alguien que no pudo mirar hacia otro lado.

Y eso, aunque duela, aunque cueste todo, sigue siendo la única forma de estar despierto.