Andrés Salazar no recordaba la última vez que había sentido paz al despertar. Cada mañana era un recordatorio de lo que había perdido, de lo que alguna vez fue y ya no sería jamás. La mansión en Polanco parecía más grande y vacía que nunca, con sus muros que reflejaban riqueza pero también un silencio insoportable. Las luces de la ciudad se filtraban apenas por las cortinas, anunciando otro día más de rutina y de encierro.

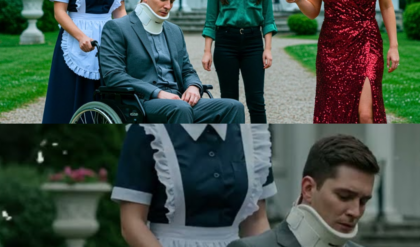

El accidente había sido rápido, brutal, y definitivo. Un camión que ignoró un alto, un crujido metálico, un grito que nunca olvidaría. Cuando abrió los ojos en el hospital, ya no había marcha atrás. Las piernas que lo habían llevado a los lugares más importantes, los pasillos de su imperio inmobiliario, los salones llenos de socios y clientes, habían dejado de obedecerle. La silla de ruedas no era solo un soporte físico, era un recordatorio constante de su derrota, de su vulnerabilidad.

Cristina ya no lo miraba como antes. El amor que alguna vez brilló en sus ojos se había apagado, reemplazado por un afecto distante, casi educado, como si André fuera un invitado temporal en su propia casa. Ella seguía con sus clases de yoga, sus desayunos con amigas, su vida llena de brillo y risas, mientras él se convertía en un espectador impotente de su propio mundo.

Elena Martínez llegó en medio de esa rutina gris. Sus primeras palabras rompieron la monotonía: honestas, directas, sin adornos. No era lástima lo que veía en él, ni compasión disfrazada de sonrisa. Era profesionalismo puro y una firmeza que lo hizo sentir algo que no sentía desde hacía meses: respeto.

La joven fisioterapeuta parecía cargar con su propio mundo de sacrificios. Sus ojeras y su ropa simple contaban historias que Andrés apenas podía imaginar. Pero lo que más lo impactó fue su mirada. No había indulgencia ni pena; había determinación. Cada sesión era un desafío. Cada ejercicio, un recordatorio de que su cuerpo aún podía luchar si él estaba dispuesto a ceder y a comprometerse.

Durante las semanas siguientes, Andrés comenzó a notar cambios pequeños pero decisivos. Sus músculos, abandonados por el tiempo y la inactividad, empezaban a responder. Podía sostenerse un poco más, mover ligeramente los dedos de los pies, sentir que algo de control regresaba a su cuerpo. Sin embargo, lo que realmente despertaba su curiosidad era Elena misma. Siempre llegaba cansada, siempre parecía agotada, pero su entrega era absoluta. Cada movimiento suyo, cada instrucción que daba, estaba cargada de un rigor que él no había experimentado antes.

Una tarde, revisando las cámaras de seguridad que había instalado más por desconfianza que por necesidad, Andrés la vio contar billetes en secreto, con lágrimas en los ojos. El shock lo dejó helado. Cada centavo que ella recibía era legal, cada transferencia registrada. Entonces, ¿de dónde venía ese dinero? La pregunta se quedó atorada en su mente mientras observaba los movimientos de Elena con nueva atención, intentando descifrar un misterio que aún no comprendía.

Ahí, en el silencio de su habitación, entre los rayos del sol que caían sobre la alfombra persa y el sonido distante del tráfico de Polanco, Andrés comprendió que había algo más profundo detrás de la figura de Elena. Un secreto que, si descubría, cambiaría para siempre su percepción de la realidad, de la compasión y del precio del sacrificio humano.

Los días pasaban y la rutina con Elena se volvió implacable. Cada mañana a las 9 en punto ella estaba allí, lista para empujarlo más allá de lo que creía posible. Andrés empezó a notar no solo cambios físicos, sino también una sensación nueva que hacía tiempo no sentía: esperanza. Una chispa que lo motivaba a levantarse cada día, a enfrentarse al dolor con un propósito. Pero junto con esa esperanza, la inquietud crecía.

Elena nunca hablaba de su vida personal. Cada vez que Andrés intentaba preguntar, ella desviaba la conversación con un profesionalismo cortante. Sin embargo, había momentos en los que la veía agotada, con los hombros caídos, los ojos hinchados y las manos marcadas, como si llevara un peso invisible que no podía compartir. André quería ofrecer ayuda, pero no sabía cómo acercarse sin invadirla. La joven era un enigma que mezclaba fuerza y vulnerabilidad, disciplina y dolor.

Una tarde, mientras realizaban ejercicios de equilibrio, Elena recibió una llamada que la hizo apartarse un momento. Andrés, desde su silla, la observaba sin entender del todo. La conversación era corta, con voz tensa y rápida. Después, volvió a él, intentando recomponerse, pero el temblor en sus manos era evidente. André sintió un impulso de preguntar, de intervenir, pero algo dentro de él le dijo que debía esperar, observar y comprender.

Esa noche, la curiosidad se convirtió en obsesión. Revisó nuevamente las grabaciones de las cámaras y observó a Elena en la sala de terapia, exactamente como la había visto antes: contando billetes, lágrimas en los ojos, meticulosa y silenciosa. Era un patrón que se repetía, casi ritual. Cada movimiento, cada gesto, parecía cargado de significado. Andrés sabía que el dinero no venía de él ni de la casa. Todo estaba en orden. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo realmente?

Decidió esperar hasta el día siguiente. Elena llegó como siempre, sonriente, profesional. Él fingió no haber notado nada, concentrándose en los ejercicios. Pero su mente no descansaba. Entre repeticiones y estiramientos, trazó un plan. Necesitaba saber la verdad sin confrontarla de manera abrupta. La verdad podía ser dolorosa, incluso devastadora, pero no podía vivir en la duda.

Al final de la sesión, cuando Elena guardaba su mochila, Andrés habló por primera vez de manera directa:

—Elena —dijo, tratando de mantener la voz firme—, sé que algo no está bien. No es sobre mí, no es sobre el trabajo. Es sobre usted. No tiene que decir nada ahora, pero necesito que sepa que puedo escuchar.

Ella lo miró, sorprendida, sin saber si reír, llorar o responder. Sus ojos se llenaron de un brillo inesperado, mezcla de miedo y alivio. Hubo un instante de silencio absoluto, un momento suspendido donde todo parecía detenerse. Finalmente, Elena suspiró, bajó la cabeza y, con voz quebrada, confesó:

—No es lo que piensa, señor Salazar… No es su dinero. Yo… yo hago esto por mi hermana. Está enferma, necesita medicamentos que no puedo pagar de otra manera. Cada centavo que cuento es para ella… cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada dolor que siento… todo es por ella.

Andrés se quedó quieto, intentando procesar la confesión. De pronto, la pieza del rompecabezas encajó en su mente. La dedicación, el agotamiento, el rigor extremo en las terapias… todo tenía un propósito más allá de él. No era solo profesionalismo. Era amor, sacrificio y desesperación por alguien que amaba.

Por primera vez, Andrés sintió una emoción que hacía mucho no experimentaba: comprensión. Y algo más profundo, más peligroso, comenzó a despertar en él: un impulso de proteger a Elena, de asegurarse de que su esfuerzo no fuera en vano, de que su secreto no la destruyera. Pero también, un conflicto interno: cómo podía confiar en alguien que llevaba un mundo de mentiras silenciosas dentro de su mochila y su corazón.

Esa noche, Andrés no pudo dormir. Miraba el techo de su habitación, recordando cada gesto de Elena, cada lágrima, cada billete contado. El misterio seguía allí, pero ahora con una nueva dimensión. Lo que parecía traición era en realidad un acto de amor extremo. Y entre la confusión y la esperanza, Andrés comprendió que su vida, que hasta ese momento había sido un encierro de lujo y dolor, estaba a punto de cambiar para siempre.

El día siguiente amaneció distinto. Andrés se levantó con una claridad que no sentía desde antes del accidente. La revelación de Elena lo había hecho ver todo bajo otra luz: la vida podía doler, pero también podía sorprender con actos de valor y amor que nadie esperaba.

Cuando Elena llegó, puntual como siempre, Andrés la esperaba. Esta vez no había ejercicios al inicio. Solo silencio. Ella lo miró, dudando, como si intuyera que algo estaba por cambiar.

—Elena —comenzó él, con voz firme—, quiero que sepa algo. No me importa el secreto que guardaba, ni el dinero, ni las noches sin dormir. Lo que importa es que usted ha estado aquí conmigo, dándome fuerza, empujándome cuando yo mismo no quería avanzar. Y por eso… quiero ayudarla.

Elena bajó la mirada, conteniendo lágrimas que temblaban en el borde de sus párpados. Nunca había esperado que él, un hombre que parecía perdido y resentido, pudiera ofrecer algo así. La verdad la había expuesto al riesgo de ser juzgada, pero en lugar de juicio, encontró comprensión.

—No necesito que haga nada por mí —susurró ella—. Mi hermana… es lo único que tengo. Solo quiero asegurarme de que ella viva.

Andrés se acercó un poco más, sintiendo por primera vez desde el accidente una conexión que iba más allá del físico. —Entonces déjeme ayudarla de otra manera. Déjeme involucrarme. Mi vida ha sido de lujo y poder, pero no me sirve de nada si no puedo usarlo para hacer el bien. Usted y su hermana merecen algo más que sacrificio en silencio.

A partir de ese momento, algo cambió en la dinámica entre ellos. Las sesiones de fisioterapia se mantuvieron, intensas y exigentes, pero ahora había una alianza silenciosa. Andrés utilizó sus contactos y recursos para asegurar tratamientos y medicinas para la hermana de Elena, mientras ella seguía cuidándolo con la misma dedicación profesional. Lo que comenzó como un secreto y una mentira por supervivencia, se transformó en un vínculo basado en confianza, respeto y propósito compartido.

Cristina, por su parte, notó el cambio en la casa. La distancia que había marcado entre ella y Andrés comenzó a sentirse aún más evidente. Los gestos de Elena y la nueva determinación de Andrés hicieron que ella cuestionara su propia vida, su indiferencia y su superficialidad. Pero Andrés ya no necesitaba su aprobación. La verdadera transformación había ocurrido dentro de él.

Semanas después, mientras Andrés realizaba un ejercicio que hace meses le habría parecido imposible, Elena lo animaba desde su posición habitual, pero ahora con una sonrisa sincera y descansada. Él pudo mover los dedos de ambos pies, levantar ligeramente las piernas, y por primera vez en mucho tiempo, sentir que caminaba, aunque fuera solo simbólicamente, hacia un futuro que no estaba definido por el accidente, sino por las elecciones que él y Elena harían juntos.

Esa noche, mientras el silencio de la mansión caía sobre ellos, Andrés comprendió algo profundo: la vida podía ser injusta, cruel, pero también sorprendentemente generosa. Elena no era solo su fisioterapeuta. Era el recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, había personas dispuestas a darlo todo por los demás, sin esperar nada a cambio, y que esa entrega podía cambiar vidas de maneras que el dinero y el poder nunca podrían.

En la penumbra de su habitación, observando a Elena guardar su mochila y las medicinas, Andrés sonrió por primera vez desde hacía mucho tiempo. La verdad había salido a la luz, y con ella, la esperanza había regresado. La esperanza de caminar, de vivir, y de reconstruir un mundo que había parecido perdido. Porque algunas veces, los secretos más dolorosos esconden las verdades más hermosas.