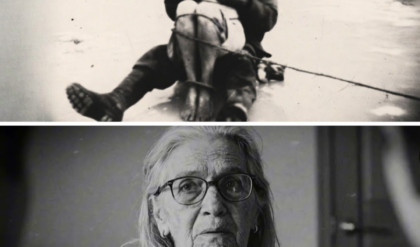

Oklahoma, 2012. Los vientos secos del otoño barrían los campos del corazón de Estados Unidos, llevando consigo el olor a tierra y a hojas caídas, pero también un silencio que se había vuelto demasiado familiar para Marsha Holloway. Desde hacía casi una década, la mujer vivía con un dolor constante y una sensación de urgencia que nadie más parecía compartir: las familias desaparecían, y nadie parecía importarles realmente. La sociedad, el sistema de protección, los departamentos de policía locales, todos parecían demasiado ocupados para mirar con atención. Los casos se archivaban como “runaways”, como disputas domésticas, o simplemente se olvidaban, como si el tiempo borrara lo que la ciudad prefería no ver.

Marsha no podía. Cada foto, cada nombre, cada detalle desaparecido se convertía en un clavo en su memoria. Su hogar estaba lleno de paredes que hablaban, de tableros cubiertos de imágenes, notas, cronologías y mapas. Allí, en su pequeña sala de estar, los fantasmas tenían voz y lugar: una década de desapariciones transformada en una constelación tangible de dolor y vigilancia obsesiva. En el centro de la pared principal estaba la familia Jefferson: Michael, su esposa Sarah y sus dos hijos pequeños, congelados en una fotografía de un picnic de verano tomada un mes antes de su desaparición. La escena era perfecta, familiar, luminosa; y al mismo tiempo, un recordatorio cruel de lo que la vida podía arrebatar en un instante.

Marsha había asistido a vigilias, había llamado a los medios locales, había documentado cada pista y cada informe policial, aunque la mayoría de ellos carecían de interés real. Nadie parecía notar el patrón que ella veía con claridad: las desapariciones no eran aleatorias, sino parte de un hilo invisible que atravesaba toda la región. Cada familia, cada niño, cada hogar que se desvanecía, formaba parte de un mapa que el resto del mundo ignoraba. Mientras otros aceptaban el “caso cerrado”, Marsha construía su propio archivo, una herramienta para rastrear los vacíos que el sistema había dejado intencionalmente abiertos.

El 2012, la obsesión de Marsha había alcanzado su clímax. Cada día, cada noche, era consumido por la reconstrucción de vidas borradas. No había tiempo para la duda ni para la distracción: cada llamada no respondida, cada pista que parecía insignificante podía ser la clave para descubrir la verdad. La mujer se había convertido en detective, en historiadora de lo que el mundo prefería olvidar. Su visión era clara: no dejar que los nombres desaparecieran, no permitir que el dolor de los sobrevivientes fuera trivializado.

Los Jeffersons fueron solo el comienzo. Antes de ellos, otras familias ya habían desaparecido en circunstancias inexplicables. Niños que no regresaban de la escuela, parejas que nunca llegaban a casa, hogares vacíos que parecían haber sido abandonados en silencio. Marsha había seguido cada caso con la paciencia de quien sabe que los patrones más importantes suelen estar escondidos bajo la superficie, invisibles para quienes solo miran de manera superficial. Cada carpeta, cada foto, cada anotación en su pared estaba conectada por hilos de memoria, formando un mapa tridimensional que solo ella podía leer por completo.

Aquella tarde de otoño, mientras el viento movía las hojas secas en las calles de Oklahoma, Marsha se encontraba frente a su pared de desaparecidos. Sus dedos recorrían las fotos con cuidado, casi reverencia. Leía nombres, fechas, lugares y detalles mínimos que nadie más notaba: un reloj dejado en la mesa de noche, un juguete tirado en el piso, un teléfono colgado junto a la puerta. Cada objeto era una evidencia de la interrupción abrupta de una vida cotidiana, un indicio de que lo que el sistema descartaba como trivial podía contener la clave de una verdad mucho más profunda y oscura.

Marsha sabía que estaba sola en su lucha. Los familiares de las víctimas se habían ido apagando con el tiempo, algunos resignados, otros consumidos por la desesperanza. La sociedad había aprendido a olvidar rápidamente, a reemplazar el dolor con indiferencia. Pero ella no podía hacerlo. Cada año, cada aniversario, renovaba su compromiso: encender velas, pronunciar nombres en voz alta, mantener viva la memoria de los desaparecidos. Su obsesión no era simplemente personal; era un acto de resistencia contra un mundo que prefería borrar a aquellos que no podía controlar o proteger.

Ese otoño de 2012, Marsha no sabía que su dedicación la llevaría más cerca que nunca de descubrir la verdad que había perseguido durante nueve años. El patrón, que durante tanto tiempo parecía esquivo, estaba a punto de revelar un secreto enterrado literalmente bajo la tierra: un lugar donde la historia de un decenio de desapariciones descansaba en silencio, esperando ser desenterrada. La mujer que muchos llamaban obsesionada, que algunos consideraban “loca”, estaba a punto de demostrar que su instinto, su insistencia y su fe inquebrantable no eran fruto de la desesperación, sino de una certeza silenciosa que finalmente encontraría su recompensa.

Lo que Marsha no sabía todavía era que la clave estaba en un granero olvidado, en un terreno aislado del condado, un lugar que parecía ordinario y sin importancia, pero que contenía las respuestas que el mundo había ignorado durante diez años. Cada hilo de lana roja, cada tarjeta con notas, cada fotografía cuidadosamente colocada en su pared, la estaba guiando hacia ese punto. Y aunque nadie podía predecir cómo terminaría, la historia estaba a punto de alcanzar su momento más revelador.

El otoño avanzaba, y la luz de Oklahoma se hacía más corta, bañando los campos en tonos dorados y rojizos. Para la mayoría, era simplemente la transición hacia los días fríos de noviembre, pero para Marsha Holloway, cada amanecer era una oportunidad de acercarse a la verdad que había perseguido durante una década. Durante años, había recopilado cada dato disponible, desde registros escolares y médicos hasta notas de vecinos y documentos públicos. Cada pieza encajaba en su complejo mosaico, y todas apuntaban hacia un mismo patrón: una concentración de desapariciones alrededor de zonas rurales olvidadas, caminos secundarios y tierras agrícolas abandonadas.

Después de años de investigación solitaria, Marsha había identificado finalmente un lugar que parecía crucial: un granero antiguo, deshabitado, al borde de una propiedad olvidada por el tiempo, en las afueras de un pequeño pueblo de Oklahoma. Los registros de propiedad eran confusos; la tierra había pasado de generación en generación, y los propietarios actuales ni siquiera sabían que la estructura todavía estaba de pie. Nadie visitaba aquel sitio, y eso era precisamente lo que la obsesionaba. Las desapariciones parecían converger en sus inmediaciones como un imán silencioso. Cada familia que había desaparecido tenía algún vínculo indirecto: empleos temporales, visitas a granjas cercanas, o rutas escolares que pasaban a poca distancia.

El 12 de noviembre de 2012, Marsha decidió que ya no podía esperar más. Con su cuaderno de notas, fotografías de las familias y un mapa cuidadosamente marcado con hilos de color rojo que conectaban cada caso, se dirigió al granero. Conducía lentamente, observando cada camino lateral, cada campo abierto, sintiendo que cada metro recorrido la acercaba a respuestas que otros no habían querido buscar. La carretera de tierra crujía bajo las ruedas, y al llegar al destino, se encontró frente a un edificio grande, de madera gastada, con el techo hundido y la pintura descascarada. Parecía abandonado desde hacía décadas, un lugar que el tiempo había olvidado.

Marsha no podía ignorar la sensación de que estaba a punto de entrar en un territorio donde la vida y la muerte habían convergido de manera silenciosa. Con una linterna y su cámara, empujó la puerta del granero. El aire dentro estaba denso, cargado de polvo y humedad. Cada tablón crujía bajo sus pies, y cada sombra parecía moverse con vida propia. Su corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de la anticipación que solo surge cuando alguien está cerca de descubrir un secreto largamente oculto.

A medida que avanzaba, notó algo que le hizo detenerse. En el centro del granero, había marcas en el suelo que indicaban que algo —o alguien— había estado allí durante mucho tiempo. Huellas pequeñas y grandes se cruzaban, y en la esquina más alejada, vio objetos que no deberían estar allí: juguetes de niños, una muñeca de trapo desgastada, libros con páginas arrancadas y fotos de familias que Marsha reconoció al instante. Su pulso se aceleró. Aquello no era un depósito cualquiera; era un lugar donde la vida de los desaparecidos había sido retenida, preservada y a la vez abandonada, como si el tiempo se hubiera detenido allí mismo.

Al inspeccionar más a fondo, encontró indicios de que los desaparecidos habían estado vivos en algún momento dentro de aquel granero. Restos de ropa cuidadosamente doblada, mantas y utensilios de cocina improvisados. Marsha entendió entonces que las familias no habían sido simplemente borradas del mundo; alguien las había retenido deliberadamente. La evidencia era abrumadora, cada pequeño detalle apuntaba a una presencia humana constante, un patrón de control y ocultamiento que había permanecido invisible para la sociedad durante años.

Mientras avanzaba por el granero, Marsha notó una trampilla semioculta bajo una pila de heno. Estaba cubierta con tablas sueltas y un poco de polvo, como si hubiera sido usada recientemente pero nunca para limpieza. Su instinto le decía que aquel era el verdadero núcleo del misterio. Con esfuerzo, retiró las tablas y vio un espacio reducido, apenas iluminado, descendiendo hacia un sótano improvisado. Con el corazón en la garganta, encendió su linterna y descendió cuidadosamente. Lo que encontró debajo cambió su vida para siempre.

El sótano estaba dividido en pequeños compartimentos, claramente diseñados para contener a personas. Cada sección tenía restos de pertenencias personales, fotografías, ropa y utensilios de cocina en miniatura. Marsha sintió un escalofrío recorrer su espalda. Allí, bajo el suelo de un granero olvidado, estaban las familias que habían desaparecido durante años. La combinación de cuidado meticuloso y encierro forzado indicaba un captor meticuloso y perturbador, alguien que había logrado mantener la vida de estas personas en secreto mientras el mundo exterior continuaba sin notarlo. La magnitud del horror era casi imposible de procesar: décadas de desaparecidos, años de investigación ignorada, y un solo lugar que contenía la verdad completa.

Marsha pasó horas en aquel sótano, documentando cada detalle con fotografías, notas y diagramas. Cada compartimento contaba una historia: cómo los niños habían crecido, cómo las familias habían intentado comunicarse con el mundo exterior, y cómo el captor había mantenido un control absoluto. Cada detalle reforzaba la certeza de Marsha de que su obsesión no era locura, sino justicia silenciosa para los olvidados. Sabía que lo que había encontrado no solo necesitaba ser denunciado, sino investigado con precisión, para asegurar que los responsables enfrentaran la ley y que las víctimas pudieran, en la medida de lo posible, ser liberadas y recordadas.

Cuando finalmente salió del granero, la noche ya había caído. El aire frío la golpeó con fuerza, y por un momento se permitió respirar profundamente, absorbiendo la magnitud de lo que había descubierto. Sabía que su vida había cambiado para siempre. La mujer que había sido llamada obsesionada ahora estaba al borde de exponer un secreto que había permanecido oculto durante una década, un secreto que la sociedad había querido ignorar y que solo alguien con su tenacidad podía revelar.

Marsha Holloway entendía que lo más difícil aún estaba por venir: llevar al mundo entero al granero, exponer el horror que había permanecido invisible, y asegurarse de que las familias desaparecidas recibieran la justicia y el reconocimiento que merecían. Cada paso sería una batalla, cada declaración un riesgo. Pero ella estaba lista. Durante diez años había soñado con este momento, y ahora que había llegado, nada podría detenerla.

La noticia del granero y del sótano oculto se difundió rápidamente en Oklahoma y luego en todo Estados Unidos. Lo que Marsha Holloway había descubierto no era simplemente un caso de desapariciones aisladas; era una red de secuestros que había permanecido invisible durante más de una década, un crimen cuidadosamente orquestado en pleno corazón de la comunidad rural. Las autoridades estatales y federales llegaron al lugar con equipos forenses, investigadores especializados en crímenes prolongados y psicólogos criminales, conscientes de que estaban ante algo que requeriría una meticulosa reconstrucción de los hechos.

Marsha no estaba dispuesta a ceder su protagonismo en la investigación. Durante años, su obsesión había sido criticada, ridiculizada y considerada una manía. Pero ahora, el mundo estaba obligado a reconocer la validez de su intuición y de su esfuerzo. Cada fotografía, cada nota, cada hilo rojo que conectaba las desapariciones fue revisado, verificado y utilizado para reconstruir los movimientos del captor y la ubicación de cada víctima. La magnitud de lo que había logrado era impactante: había llevado a las autoridades exactamente a donde necesitaban ir, mientras durante años las investigaciones oficiales habían fracasado por falta de atención o de convicción.

Dentro del granero, los investigadores encontraron las pruebas irrefutables de que las familias habían sido mantenidas con vida durante varios años. Había compartimentos ocultos con camas improvisadas, utensilios de cocina y provisiones limitadas, junto con diarios que los secuestrados habían logrado mantener en secreto. Cada escrito contaba historias de miedo, resistencia y esperanza. Los niños habían crecido dentro de ese confinamiento, y algunos adolescentes habían aprendido a leer y escribir bajo la tutela de sus propios padres, a escondidas, mientras el captor supervisaba cada movimiento.

El hallazgo cambió la narrativa por completo. Lo que se había archivado como casos fríos de desapariciones o disputas familiares resultó ser un patrón deliberado de control y ocultamiento. La magnitud de la negligencia y la indiferencia institucional fue escandalosa: durante años, las autoridades habían clasificado los casos como “runaways”, sin investigar a fondo ni conectar los puntos entre ellos. La investigación de Marsha, basada únicamente en observación, memoria y persistencia, había superado décadas de burocracia ineficaz.

Cuando se extrajo a las familias y se confirmó su identidad, la comunidad quedó impactada. Los Jeffersons, los primeros en desaparecer, aparecieron visiblemente envejecidos, con marcas de estrés y de confinamiento prolongado, pero aún con vida. La emoción era indescriptible: lágrimas, abrazos, y un alivio profundo que mezclaba felicidad con dolor por los años perdidos. Para Marsha, verlos salir del granero fue un momento de justicia y de catarsis. Todo su esfuerzo, toda la vigilia de años y años, había culminado en ese instante. No se trataba solo de rescatar a las víctimas, sino de restaurar la dignidad de cada uno de ellos.

Las investigaciones posteriores revelaron más detalles del captor y de su modus operandi. Se trataba de un hombre que había aprovechado su anonimato en la comunidad rural para manipular y controlar a sus víctimas, utilizando la soledad de los campos y la apatía institucional como su cómplice. Su planificación era meticulosa, sus escondites diseñados para pasar desapercibidos durante años. La ley finalmente actuó con fuerza, y se presentaron cargos por múltiples secuestros y confinamiento ilegal, mientras que expertos forenses reconstruían cronologías de eventos que habían permanecido en la sombra durante demasiado tiempo.

Sin embargo, la historia no terminaba con el arresto. La labor de Marsha Holloway inspiró a muchas otras comunidades a revisar casos olvidados, a reexaminar desapariciones y a cuestionar la efectividad del sistema de protección familiar. Su obsesión, que muchos habían considerado enfermiza o inútil, se convirtió en ejemplo de persistencia y coraje, demostrando que un solo individuo comprometido podía cambiar el curso de la justicia. Las familias, aunque marcadas por la experiencia, comenzaron a reconstruir sus vidas, recuperando lentamente la libertad, la voz y la conexión con el mundo exterior.

Marsha, por su parte, no descansó. La pared de los desaparecidos en su hogar se mantuvo intacta, pero ahora era más que un mapa: era un símbolo de resistencia, un testimonio de lo que significa no olvidar, de lo que significa luchar incluso cuando nadie más lo hace. La mujer que durante años había sido ignorada se convirtió en la heroína silenciosa que devolvió la vida a los olvidados, y su historia recorrió el país como un recordatorio de que la obsesión puede ser también virtud, y que la verdad, aunque enterrada bajo décadas de silencio, siempre puede salir a la luz.

Finalmente, la comunidad de Oklahoma entendió algo que había ignorado durante años: las desapariciones no eran inevitables, y la indiferencia tiene un precio. Gracias a la persistencia de Marsha Holloway, las familias desaparecidas encontraron justicia y reconocimiento, y la sociedad aprendió que la vigilancia, la memoria y la acción decidida pueden cambiar incluso los casos más imposibles. La historia, que comenzó con ausencia y desesperanza, terminó con un rastro de esperanza, demostrando que incluso en los rincones más olvidados, la verdad puede abrirse paso y reclamar su lugar en el mundo.