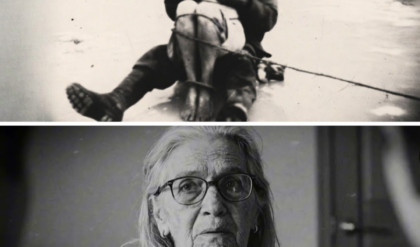

Siempre había confiado más en los senderos que en las personas. Los caminos de tierra nunca pretendían ser algo que no eran. Te llevaban hacia adelante… o no. Los bosques no mentían, incluso cuando daban miedo. Esa creencia la había acompañado durante años, caminando sola por crestas y valles, a través de mañanas empapadas por la lluvia y tardes silenciosas donde el único sonido era su propia respiración.

El Sendero de los Apalaches había estado en su lista durante mucho tiempo, no porque fuera peligroso, sino porque era honesto: largo, implacable, imparable de una manera silenciosa. Aquella mañana, cuando puso el primer pie sobre él, el bosque la recibió con una neblina baja que colgaba entre los árboles. El aire era fresco, lo suficientemente cortante para despertar todos sus sentidos.

Las botas se hundían en la tierra húmeda, como si el propio suelo pusiera a prueba su peso, decidiendo si la aceptaba. Sonrió para sí misma, ajustando las correas de la mochila, sintiendo la familiar comodidad de estar sola pero no solitaria. La soledad no la asustaba; la acompañaba como una amiga silenciosa que nunca cuestionaba sus decisiones.

Los pájaros cantaban en algún lugar profundo del bosque, invisibles pero cercanos, como ojos atentos que la observaban desde la distancia. Había planificado todo con cuidado: mapas marcados, puntos de control señalados, provisiones medidas. Sus amigos la habían advertido, no con dureza, sino con esa preocupación gentil que la gente usa cuando no quiere sonar controladora. Ella se había reído y prometió que avisaría cuando tuviera señal. Siempre lo hacía. La independencia era su norte.

Los primeros kilómetros transcurrieron sin incidentes. El sendero serpenteaba entre árboles centenarios y rocas cubiertas de musgo, desafiándola con subidas repentinas y descensos que obligaban a concentrar cada paso. Cada giro del camino ofrecía una nueva perspectiva: un arroyo que se abría paso entre piedras, un claro donde la luz del sol penetraba como un foco, y la sensación constante de que el bosque observaba y juzgaba su presencia.

Ella disfrutaba del ritmo de la caminata, de la respiración controlada y de la cadencia de sus pasos. Cada crujido de ramas bajo sus botas era un recordatorio de que estaba viva, de que cada decisión que tomaba en el sendero tenía consecuencias inmediatas. La honestidad del bosque le daba seguridad: no había engaños, no había secretos que no pudiera percibir con atención.

A media mañana, se detuvo junto a un arroyo para beber y revisar el mapa. La corriente era fría y clara; sumergió las manos y bebió directamente del agua, sintiendo un frescor que la revitalizó. Mientras observaba el agua correr, pensó en cómo los senderos eran una metáfora de la vida: claros en sus límites, implacables en su avance, honestos en sus consecuencias. La ciudad, con su gente y sus mentiras, parecía lejana y superficial comparada con la verdad cruda de los bosques.

Continuó caminando, dejando que el sendero la guiara sin apresurarse. Los árboles se cerraban sobre ella, formando túneles de sombra y luz intermitente. Cada sonido —el crujido de una rama, el susurro del viento, el canto lejano de un ave— se volvía parte de una sinfonía que la mantenía alerta y viva. Incluso la neblina parecía jugar con ella, ocultando y revelando partes del camino a medida que avanzaba.

Cuando llegó al primer punto de control marcado en el mapa, se permitió un pequeño descanso. Sacó una barrita energética y se sentó sobre una roca, admirando la extensión del bosque que se desplegaba ante ella. Nadie más estaba allí. Ni caminantes, ni excursionistas, ni turistas curiosos; solo ella y la inmensidad silenciosa del sendero. La sensación de aislamiento no le causaba miedo; al contrario, le proporcionaba claridad, concentración y una conexión profunda con su entorno.

A pesar de su experiencia, nunca subestimaba los riesgos. Sabía que los senderos honestos podían ser implacables, y que cada error, por mínimo que fuera, podía convertirse en un obstáculo serio. Ajustó de nuevo las correas de la mochila, comprobó la brújula y respiró hondo antes de continuar. Su plan era simple: avanzar, observar, registrar mentalmente cada punto de referencia, y asegurarse de mantener la energía y la moral alta. Cada paso era un acto consciente de supervivencia y de respeto por el bosque.

Conforme avanzaba, el sendero se volvía más exigente. Las subidas se inclinaban abruptamente, obligándola a usar las manos en ocasiones para estabilizarse sobre rocas húmedas y raíces expuestas. La humedad hacía que la tierra estuviera resbaladiza, y cada movimiento requería atención plena. La sensación de desafío no la abrumaba; la excitaba. Cada obstáculo superado era una pequeña victoria, un recordatorio de su fuerza y determinación.

Durante la caminata, comenzó a pensar en los años anteriores, en las caminatas solitarias por crestas y valles, y en cómo cada experiencia la había preparado para este momento. La soledad no era un enemigo; era una herramienta. La había enseñado a escuchar sus instintos, a confiar en su juicio y a valorar cada decisión. Incluso cuando el cansancio la golpeaba, encontraba dentro de sí misma la calma necesaria para evaluar la situación y seguir adelante.

Al caer la tarde, llegó a un pequeño claro donde decidió montar su campamento temporal. Sacó una pequeña tienda y la armó con cuidado, asegurándose de que quedara estable sobre la tierra húmeda. Hizo un fuego ligero, suficiente para calentar agua y preparar comida deshidratada, y se sentó a observar cómo la luz del sol se filtraba a través de la neblina, tiñendo el bosque de tonos dorados y verdes. Era un espectáculo silencioso, casi sagrado, que reforzaba su sensación de estar en un mundo aparte, alejada de las preocupaciones y distracciones de la vida cotidiana.

Antes de dormir, revisó su mapa una vez más y marcó su progreso. Cada marca, cada punto de referencia, era un pequeño testimonio de su constancia y disciplina. La noche cayó con un silencio profundo, roto solo por el crujir de las ramas y el canto lejano de los búhos. Se metió en su saco de dormir, sintiendo la protección del bosque y la honestidad de cada sendero que había recorrido ese día. Cerró los ojos, confiando en sí misma y en la ruta que había elegido, segura de que los caminos, aunque difíciles, nunca le mentirían.

Aquella noche, mientras la niebla se espesaba y el bosque respiraba a su alrededor, comprendió que la verdadera aventura no era la dificultad del sendero, sino la certeza de enfrentarla sola y seguir avanzando, paso a paso, guiada únicamente por la honestidad del bosque y la fuerza de su propio juicio. Era un recordatorio de que la independencia no significa aislamiento, sino confianza en uno mismo y en las verdades inmutables de la naturaleza.

El amanecer trajo consigo un manto de neblina aún más espeso que la noche anterior. La protagonista despertó temprano, antes de que los primeros rayos de sol atravesaran los árboles, y sintió el frío húmedo que calaba hasta los huesos. Cada respiración formaba pequeñas nubes de vapor frente a su rostro, recordándole que incluso en verano, el bosque podía ser implacable.

Tras empacar su equipo y asegurar la tienda, retomó la caminata. El sendero, que parecía tan claro la mañana anterior, ahora se mostraba engañoso. Raíces expuestas, troncos caídos y pequeñas corrientes de agua formaban obstáculos que requerían atención constante. La concentración era vital: un tropiezo podía causar una lesión que, en un lugar tan aislado, podría volverse crítica.

El bosque parecía cambiar a cada paso. Árboles familiares se transformaban en sombras, senderos conocidos se confundían con desviaciones ocultas por musgo y hojas caídas. La niebla reducía la visibilidad, y cada crujido, cada sonido lejano, se amplificaba en el silencio profundo del entorno. A pesar de la experiencia, un escalofrío recorrió su espalda. No por miedo, sino por la conciencia de que, por primera vez, la naturaleza estaba imponiendo su voluntad, recordándole su vulnerabilidad.

Mientras avanzaba, la protagonista reflexionaba sobre la relación entre los senderos y la honestidad. Un camino nunca prometía más de lo que ofrecía, pero tampoco podía prever todas las dificultades. Cada curva, cada ascenso o descenso, era una verdad cruda que debía enfrentar con paciencia y decisión. El bosque, en su silencio, le enseñaba la importancia de aceptar lo inesperado y adaptarse con rapidez.

A media mañana, un pequeño río bloqueó su paso. El agua corría con fuerza, más alta y rápida que el día anterior, debido a lluvias recientes en áreas más elevadas. Cruzarlo requería equilibrio y estrategia. La protagonista evaluó cuidadosamente las piedras y troncos sumergidos, ajustó las correas de su mochila y comenzó a avanzar, sintiendo cada movimiento como un acto de precisión quirúrgica. El contacto con el agua helada hizo que su corazón latiera con fuerza y que cada músculo se tensara. Al llegar a la otra orilla, respiró hondo, orgullosa de su concentración y de haber superado el obstáculo sin perder el ritmo ni caer.

Sin embargo, el bosque no había terminado sus pruebas. El terreno continuó volviéndose más exigente: pendientes más pronunciadas, raíces retorcidas y zonas de barro profundo que atrapaban sus botas y hacían cada paso un esfuerzo mayor. La protagonista comenzó a sentir el cansancio acumulado de los días anteriores y la tensión constante de mantener el equilibrio. La fatiga física se mezclaba con una tensión mental que, aunque manejable, comenzaba a dejar huellas en su concentración.

Alrededor del mediodía, encontró un claro donde decidió tomar un descanso más prolongado. Sacó agua y comida, observando cómo la luz del sol atravesaba la niebla, creando un espectáculo de sombras y reflejos que parecía cambiar con cada segundo. Respiró profundamente, dejando que la calma del bosque penetrara en su cuerpo y mente. Durante unos momentos, se permitió simplemente estar allí, sin planificar, sin avanzar, solo sintiendo la honestidad del sendero y la claridad de su propia presencia.

Pero la tranquilidad no duró. Al retomar la marcha, notó que las nubes comenzaban a oscurecerse más rápido de lo esperado. El pronóstico meteorológico había sido claro, pero el bosque tenía sus propios tiempos. La lluvia comenzó primero como gotas ligeras, luego con una intensidad que la obligó a proteger su mochila y a cubrirse con la chaqueta impermeable. El barro se volvió resbaladizo, haciendo que cada paso requiriera extrema concentración. La protagonista entendió que, aunque había confiado en su experiencia, la naturaleza siempre podría superarla si no se mantenía alerta.

Durante la tarde, el terreno se volvió más peligroso. Tramos de roca lisa y raíces mojadas obligaban a movimientos lentos y calculados. El cansancio físico y mental comenzó a acumularse, haciendo que cada decisión fuera más difícil. La protagonista debía equilibrar la necesidad de avanzar con la seguridad, evitando errores que pudieran volverse fatales en un entorno tan remoto. Cada paso se convirtió en una prueba de paciencia y resistencia, una danza entre la fuerza humana y la fuerza del bosque.

Al caer la noche, buscó un lugar seguro para acampar. Encontró un pequeño claro rodeado de árboles grandes y raíces fuertes donde pudo instalar la tienda, aunque con dificultad debido al barro y a la pendiente ligera. Preparó un fuego pequeño, suficiente para calentar agua y comida, y se sentó a observar cómo el bosque, iluminado por la luz débil del atardecer y el resplandor del fuego, parecía respirar a su alrededor. La protagonista sentía la soledad de manera intensa, pero también la claridad de su independencia y la satisfacción de haber superado cada obstáculo del día.

Esa noche, mientras se metía en el saco de dormir, reflexionó sobre la honestidad del sendero y sobre la conexión que sentía con el bosque. A diferencia de las personas, que a veces podían engañar, manipular o defraudar, los senderos y los árboles eran sinceros en su comportamiento. Cada subida, cada río, cada pendiente resbaladiza le ofrecía la verdad desnuda: avanzar o retroceder, sobrevivir o sucumbir. La confianza que había depositado en los caminos se consolidaba con cada experiencia, reforzando su capacidad de adaptación y resiliencia.

El día siguiente prometía más desafíos. El bosque, con su mezcla de belleza y crueldad, continuaría poniendo a prueba su resistencia, su concentración y su juicio. La protagonista, consciente de ello, aceptó la incertidumbre como parte integral del sendero. Cada paso que daría sería un acto consciente de independencia, valentía y conexión con la naturaleza, recordándole que la honestidad del bosque, aunque exigente, era también la fuente de su fuerza más profunda.

El amanecer llegó con un silencio profundo, roto solo por el murmullo lejano de un arroyo y el canto de algunas aves. La protagonista despertó sintiendo un cansancio acumulado en cada músculo, una mezcla de dolor físico y tensión mental que había ido creciendo desde el primer día de caminata. Sin embargo, lo que la despertó realmente fue una sensación instintiva: algo en el aire había cambiado. La neblina, que antes había sido un manto acogedor, ahora parecía más denso, más impenetrable, casi vivo.

Mientras desayunaba una pequeña porción de comida deshidratada, revisó el mapa y la brújula. Todo parecía en orden, pero la realidad del terreno mostraba otra historia. La humedad había aumentado, los senderos estaban resbaladizos y algunas marcas que recordaba ya no eran visibles. La protagonista comprendió que este tramo del bosque pondría a prueba no solo su resistencia física, sino su capacidad de juicio y adaptación.

Avanzó con cuidado, cada paso evaluando el terreno: raíces cubiertas de barro, troncos caídos y pequeñas corrientes de agua que podían arrastrar sus botas en cualquier momento. La concentración era máxima. Incluso su respiración estaba medida, cada inhalación y exhalación un acto consciente de supervivencia. La honestidad del sendero seguía siendo su guía, pero ahora tenía un matiz distinto: era implacable, casi desafiante.

Al mediodía, llegó a una zona rocosa donde el sendero parecía desaparecer. La protagonista debió improvisar, buscando puntos de apoyo y evaluando cada movimiento. Cada roca era una decisión: subir, bajar, apoyarse o rodear. El cansancio acumulado hacía que su mente buscara atajos, pero su experiencia y disciplina la mantenían alerta. Cada error podía ser fatal; cada acierto, una pequeña victoria sobre el terreno y sobre sus propios límites.

Fue en ese tramo donde ocurrió el giro inesperado. Una tormenta repentina, anunciada por el aumento del viento y el repiqueteo de gotas sobre las hojas, transformó el sendero en un desafío extremo. La lluvia cayó con fuerza, haciendo que la tierra y las piedras se volvieran aún más resbaladizas. La protagonista, consciente del riesgo, buscó refugio bajo un saliente rocoso, usando su impermeable para mantenerse seca y su mochila como barrera contra el agua que corría por el terreno.

Durante horas, permaneció allí, escuchando el rugido de la tormenta y observando cómo el bosque se transformaba. Cada sonido, cada movimiento de las ramas, le recordaba que estaba completamente a merced de la naturaleza. Sin embargo, la soledad y el aislamiento, que antes le habían dado confort, ahora se convirtieron en un recordatorio de vulnerabilidad. La independencia, tan celebrada, mostraba su precio: la completa responsabilidad de sus decisiones y su supervivencia recaía únicamente sobre ella.

Cuando la tormenta amainó, la protagonista decidió continuar, aunque la visibilidad seguía reducida y el terreno estaba más traicionero que nunca. Cada paso requería cuidado extremo; cada decisión, prudencia y cálculo. Se movía lentamente, utilizando bastones improvisados con ramas fuertes y observando cada raíz, cada piedra, evaluando su estabilidad antes de apoyarse. La fatiga era evidente, pero su determinación la mantenía en pie.

Al caer la tarde, encontró un pequeño claro donde pudo instalar su campamento provisional. Aunque húmedo y resbaladizo, el lugar ofrecía suficiente seguridad para descansar. Preparó un fuego pequeño, observando cómo el humo se mezclaba con la niebla que descendía. Se sentó frente al fuego, tomando un sorbo de agua y una pequeña porción de comida, y permitió que su mente procesara el día. La tormenta había dejado cicatrices en el terreno, pero también había reforzado su confianza: había superado obstáculos que podrían haber detenido a otros.

Durante la noche, mientras el viento rugía y la lluvia persistía, la protagonista reflexionó sobre su relación con el bosque y los senderos. Comprendió que cada desafío había sido una lección: la honestidad de la naturaleza no era amable ni cruel, simplemente era. El sendero no prometía seguridad, no ofrecía garantías, solo entregaba una verdad cruda y directa: avanzar o rendirse. Y ella había decidido avanzar, confiando en su preparación, experiencia y juicio.

El tercer día, tras superar la tormenta, el sendero cambió nuevamente. Llegó a un tramo más empinado, con rocas húmedas y raíces enredadas que formaban un laberinto natural. La protagonista avanzaba con cuidado, evaluando cada apoyo y anticipando cada movimiento. Su cuerpo estaba fatigado, pero su mente seguía aguda, midiendo riesgos y oportunidades, recordando cada lección aprendida durante años de senderismo.

Fue en ese tramo donde sucedió lo inesperado: un desprendimiento parcial de tierra y hojas hizo que resbalara ligeramente. Su entrenamiento y reflejos salvaron la situación, pero el susto fue suficiente para recordarle que la naturaleza no perdona la distracción. Cada segundo contaba, y la concentración debía ser absoluta. Este incidente reforzó su respeto por el bosque y la humildad necesaria para caminar en su terreno.

Al llegar al final de la jornada, la protagonista alcanzó un punto elevado con vistas a un valle profundo. La recompensa visual era impresionante: un mar de árboles, con la niebla colgando entre ellos, iluminado por los últimos rayos de sol que filtraban a través de la humedad. La fatiga desapareció momentáneamente, reemplazada por un profundo sentido de logro y gratitud. Cada paso, cada obstáculo superado, cada decisión tomada con cuidado había conducido a este instante de claridad y belleza.

Esa noche, mientras descansaba, reflexionó sobre la dualidad del bosque: podía ser brutal y generoso, implacable y honesto. Había comprobado que la preparación y la experiencia eran fundamentales, pero que la resiliencia mental y la paciencia eran igualmente vitales. Cada paso en el sendero había sido una prueba de su fuerza, y cada momento de belleza un recordatorio de por qué había elegido este viaje: no por la facilidad, sino por la verdad y la honestidad que solo un sendero largo y desafiante podía ofrecer.

Al amanecer del día siguiente, la protagonista continuó su ruta con renovada claridad y determinación. Cada paso ya no era solo un avance físico, sino un acto de afirmación: confianza en sí misma, respeto por el bosque y aceptación de los límites naturales. Entendió que la verdadera victoria no consistía en completar el sendero, sino en navegarlo con integridad, atención y conciencia.

Finalmente, al completar la sección que había planeado del Sendero de los Apalaches, la protagonista experimentó una sensación profunda de logro y conexión con la naturaleza. Había enfrentado tormentas, terrenos traicioneros y la fatiga de varios días, y aun así había salido intacta, más fuerte y consciente de sus propias capacidades. La honestidad del sendero le había enseñado lecciones que ningún aula o ciudad podría ofrecer: sobre perseverancia, adaptación y la fuerza de la mente y el cuerpo humanos.

Al mirar hacia atrás, observando el laberinto de árboles y colinas que había atravesado, supo que la verdadera recompensa no era un destino final, sino cada paso del camino. Cada sendero, cada desafío y cada instante de soledad habían formado parte de un viaje que la transformó profundamente, enseñándole que la independencia y la honestidad son valores inseparables de la naturaleza y del espíritu humano.