El sol de la tarde se filtraba entre los pinos, dibujando sombras largas sobre el pasto húmedo del parque. Linda Parker no podía apartar la vista de donde sus hijos habían estado momentos antes, como si los ojos del mundo pudieran retenerlos por un instante más. La brisa llevaba consigo el olor de la tierra mojada, la resina de los árboles y algo más, algo intangible que hacía que el corazón le latiera con un peso desconocido.

Eli y Noah no eran solo niños. Eran dos pequeñas promesas de curiosidad, dos universos de imaginación encapsulados en sonrisas y risas que ahora se habían desvanecido en la nada. Linda recordaba cada gesto de ellos esa mañana: Eli ajustando su gorra, su libreta siempre en mano, y Noah inspeccionando cada hoja y cada insecto con su diminuta cámara de juguete. Nunca se alejaban demasiado, nunca cruzaban la línea invisible que separaba lo conocido de lo incierto. Hasta ese día.

El parque, que horas antes había estado lleno de vida, parecía contener la respiración. Las ruedas de las bicicletas seguían girando, una roja, otra azul, girando lentamente como si el tiempo hubiera olvidado detenerse. La chaqueta verde de Noah colgaba de una rama baja, medio doblada, como un gesto de despedida silenciosa. No había señales de lucha, ni gritos, ni marcas que indicaran un secuestro apresurado. Solo una ausencia que se sentía demasiado tangible, demasiado real.

Cada paso de Linda sobre la tierra blanda era un eco de desesperación. Llamaba a sus hijos, con la voz quebrándose entre susurros y gritos, y la única respuesta era el murmullo de las hojas movidas por el viento. Cuando llegó al borde del bosque, donde los árboles se alzaban como centinelas silenciosos, algo en el aire cambió. Un frío leve recorrió su espalda, y por un instante, tuvo la sensación de que alguien la estaba observando, que la mirada de sus hijos aún estaba ahí, entre los troncos.

La comunidad se movilizó con rapidez, pero la normalidad del pequeño pueblo de Cedar Falls parecía un velo frágil frente a lo inexplicable. Los vecinos corrían con linternas, los perros de rastreo olfateaban cada sendero, y los helicópteros cortaban el cielo con luces que no podían iluminar la oscuridad que había descendido sobre Willow Park. Cada hora que pasaba era un recordatorio cruel de que Eli y Noah se habían esfumado sin dejar rastro, y que la certeza de un lugar seguro había sido rota para siempre.

Cuando la primera noche cayó, el parque ya no era un lugar de juegos ni risas. La quietud lo envolvía todo, y cada sombra parecía una amenaza silenciosa. Linda permanecía allí, sentada en el césped húmedo, sosteniendo la chaqueta de su hijo menor, recordando cómo sus risas llenaban el aire hace apenas unas horas. Los ojos de la madre se llenaron de lágrimas, pero incluso entre el llanto, algo dentro de ella se encendió: una determinación muda de no aceptar la desaparición como final. En algún lugar, más allá del límite del bosque, los niños estaban esperando, y ella debía encontrarlos.

Esa noche, los primeros velones aparecieron junto a la cerca donde las bicicletas habían sido abandonadas. La luz temblaba con el viento, proyectando sombras que parecían moverse como los propios niños, invisibles pero presentes. Y mientras Cedar Falls dormía, con sus calles silenciosas y sus farolas parpadeantes, algo comenzó a cambiar en el bosque. Un murmullo apenas perceptible, un movimiento entre los árboles, como si la tierra misma respirara, recordando que esa historia no había terminado.

La noticia de la desaparición de Eli y Noah se propagó como fuego en un pastizal seco. Cedar Falls, un pueblo acostumbrado a la tranquilidad, se convirtió en un lugar donde cada sombra era sospechosa y cada susurro traía consigo un escalofrío. Los voluntarios llegaron desde pueblos vecinos, hombres y mujeres dispuestos a adentrarse en el bosque en busca de algo que ni siquiera podían nombrar. Sin embargo, cuanto más buscaban, más parecía que el bosque se tragaba todo rastro, como si hubiera estado esperando por ellos desde siempre.

Durante los primeros días, cada hallazgo menor se convertía en una esperanza efímera. Una mochila vieja, una huella apenas perceptible, un juguete que parecía extraviado. Pero todo desaparecía rápidamente, borrado por la lluvia, la maleza o el simple paso del tiempo. Los perros de rastreo se detenían en seco, confundidos, incapaces de seguir un olor que parecía evaporarse en el aire mismo. Los investigadores hablaban de probabilidades, de teorías, pero en sus miradas se leía lo mismo que en la de los vecinos: incredulidad y miedo.

Fue entonces cuando apareció la primera señal realmente inquietante. Calvin Brooks, un ranger veterano, encontró un muñeco de paja colgado de un pino, su torso atravesado por un pedazo de papel donde, escrito con letras temblorosas y rojas, se leía: “La ofrenda es pura”. La sensación que recorrió a todos los presentes no era de juego ni de travesura. Era algo antiguo, ritual, un lenguaje que no podían comprender pero que reconocían como una advertencia. El bosque parecía susurrar, como si aceptara la ofrenda y respondiera con un silencio aún más profundo.

Los rumores comenzaron a multiplicarse. Había historias de personas que vivían aisladas en las profundidades de la Bitterroot, descendientes de colonos o de supervivientes que se habían desentendido del mundo moderno. Algunos hablaban de cultos, otros de reclusos que protegían secretos ancestrales. Nadie sabía con certeza, pero todos sentían que el bosque guardaba algo, algo que no estaba destinado a ser encontrado. Las familias del pueblo empezaron a evitar Willow Park. Incluso la luz del día parecía insuficiente para disipar la inquietud que flotaba entre los árboles.

Mientras tanto, Linda Parker no se rendía. Cada día recorría los límites del bosque, llamando a sus hijos, siguiendo senderos que otros descartaban por inútiles. Su fe se convirtió en obsesión, y cada hallazgo menor, por más trivial que pareciera, era una chispa que mantenía vivo el fuego de su esperanza. Los años pasaron, pero la herida no cicatrizaba. Cada 9 de junio, la madre regresaba al lago con dos linternas, una roja y otra azul, dejándolas flotar en el agua como un gesto silencioso de memoria y amor. Nadie se unía a ella. Nadie más podía enfrentar el vacío que había dejado la desaparición de los hermanos.

En 2019, diez años después, Cedar Falls apenas recordaba los rostros sonrientes de Eli y Noah. La mayoría de los vecinos había aceptado el silencio como una forma de supervivencia. Pero el bosque, oscuro y profundo, nunca había olvidado. Fue entonces cuando ocurrió algo que nadie podía haber previsto: un adolescente apareció en la estación de policía de Missoula. Sus pies descalzos dejaban marcas de barro, su cuerpo estaba cubierto por una manta gris hecha jirones, y sus ojos, inmóviles y fijos, reflejaban una calma inquietante, como si hubiera viajado a través del tiempo y del miedo sin que nada lo tocara.

El oficial de turno se acercó con cautela, esperando a un joven asustado, quizás extraviado. Pero había algo diferente en él. No temblaba, no lloraba, no buscaba palabras. Solo estaba allí, de pie, observando cada movimiento con una atención que helaba la sangre. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro, grave y medida, pero cargada de un peso que hacía que cada palabra pareciera una advertencia. Lo que contara podría cambiar todo lo que Cedar Falls creía saber sobre la desaparición de los hermanos Parker.

Mientras la policía llamaba a refuerzos y los investigadores del FBI se movilizaban, una pregunta resonaba en todos los corazones: ¿qué había sucedido durante esos diez años, en ese bosque silencioso, y qué secretos traía aquel joven con él, como un fragmento del misterio que había consumido al pueblo entero?

El aire en la comisaría estaba cargado de una tensión que ningún café ni conversación podía disipar. Los relojes continuaban su marcha, indiferentes a la magnitud del enigma. Afuera, Missoula seguía siendo tranquila, pero adentro, cada respiración parecía abrir una puerta hacia un pasado que nadie había querido confrontar. Y mientras tanto, en algún lugar más allá de los árboles, el bosque esperaba, paciente, como siempre, sosteniendo sus secretos con un silencio casi tangible.

El adolescente permaneció en silencio mientras los oficiales lo rodeaban, observándolo con cautela. Sus ojos eran de un azul profundo, fríos y tranquilos, pero en ellos había una memoria que parecía abarcar décadas. No dijo su nombre al principio, solo extendió las manos mostrando marcas diminutas, cicatrices y dibujos que recordaban a mapas y símbolos, como si su cuerpo mismo contara historias que sus labios no podían pronunciar. Cuando finalmente habló, su voz era un murmullo que hizo que todos se inclinaran para escucharlo.

“Hermanos…”, dijo con una precisión que heló el aire de la sala. “Están… donde deben estar.”

Los investigadores intercambiaron miradas incrédulas. Era imposible, absurdo, pero había algo en su tono que hacía que la incredulidad se sintiera débil, frágil. Mientras relataba su historia, palabras entrecortadas y precisas, la pieza del rompecabezas comenzó a tomar forma, aunque de manera terrible y desconcertante. No era un secuestro común. No había violencia convencional. Lo que había sucedido con Eli y Noah estaba ligado a un secreto antiguo, un ritual que los antiguos habitantes de la región practicaban y protegían. Algo que el bosque había absorbido y que mantenía intacto, lejos de los ojos del mundo.

El joven describió senderos que nadie había registrado, claros ocultos entre los árboles, y pequeños símbolos tallados en cortezas, piedras y troncos. Dijo que los hermanos habían sido “llamados” por el bosque, llevados a un espacio donde el tiempo no existía de la misma manera, donde las reglas del mundo exterior no tenían efecto. Ellos habían sido parte de algo que no se podía entender, pero que tampoco podía dañarles. Solo… transformarlos.

Linda Parker, al escuchar esas palabras, sintió que el aire se comprimía en su pecho. La esperanza y el terror se mezclaban, un cóctel imposible de digerir. Su instinto le decía que tenía que creer, que sus hijos seguían ahí de alguna manera, aunque el mundo los hubiera olvidado. Cada palabra del adolescente confirmaba la sensación que había tenido durante años: el bosque no los había perdido, los había retenido, los había envuelto en su propio silencio sagrado.

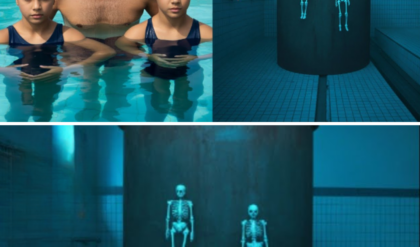

El joven continuó, describiendo un lago escondido, más allá de cualquier sendero conocido, donde los niños jugaban sin tiempo, creciendo de forma distinta, adaptándose a reglas que los adultos nunca podrían comprender. Sus risas existían solo en ese espacio, ecos de su esencia que el bosque conservaba, intactos y puros. Y en ese instante, cada investigador, cada oficial y cada familiar presente comprendió algo que no podían aceptar plenamente: la desaparición no había sido un crimen, ni un accidente. Había sido un tránsito hacia otra realidad, un lugar donde los Parker permanecían, pero no como antes.

“Si alguien los busca… debe dejar que el bosque los guíe”, murmuró el joven antes de cerrar los ojos, agotado por el peso de lo que había compartido. Su cuerpo parecía delgado y pequeño, pero en su interior llevaba la memoria de una década, de un tiempo vivido de forma distinta. Nadie preguntó cómo había sobrevivido él solo, ni por qué había aparecido justo allí, porque todos sabían que algunas verdades no podían ser comprendidas del todo.

Linda salió de la estación al aire frío de Missoula, abrazándose a sí misma mientras las lágrimas corrían. Su corazón estaba desgarrado y a la vez lleno. Sabía que sus hijos existían, que habían sido parte de algo más grande que el mundo humano, y que algún día, tal vez, volverían de alguna forma. No podía tocarlos, no podía abrazarlos, pero podía recordar, cada día, que estaban vivos en ese espacio invisible que la lógica y el tiempo no podían alcanzar.

Cedar Falls continuó su vida, silenciosa y cautelosa. Willow Park permaneció abandonado, pero los vecinos que se acercaban en verano juraban sentir una presencia suave, risas apenas audibles, y pequeñas luces moviéndose entre los árboles como recuerdos de los hermanos Parker. Linda y Mark nunca dejaron de ir, dejando cada año sus linternas flotando en el lago, un ritual de memoria y fe.

El bosque, por su parte, seguía siendo un guardián paciente. No necesitaba testigos. Su silencio era su protección, y dentro de su sombra profunda, Eli y Noah existían aún, eternos, intactos, en un lugar que el mundo no podía alcanzar pero que nunca los había abandonado.

Y así, el misterio permaneció. Ni ganado ni sombras humanas podían tocar lo que el bosque había reclamado. Solo quedaban las luces, los murmullos, los recuerdos y la certeza de que, aunque invisibles, los Parker seguían allí, jugando en un tiempo donde el miedo y la tristeza no podían alcanzarlos.