El 27 de marzo de 2011 amaneció despejado en Phoenix, Arizona. El tipo de mañana que engaña con su belleza. El cielo azul, limpio, casi infinito, ocultaba la brutalidad que podía esconderse a pocos kilómetros de la ciudad. Brian Harper, de 32 años, cargó su coche con la calma de alguien que conocía bien el desierto. No era un improvisado. No era un turista imprudente. Era un fotógrafo de naturaleza salvaje, un hombre acostumbrado al silencio, a la soledad y a leer las señales del paisaje como otros leen un mapa.

Había pasado semanas preparando ese viaje. Su proyecto era una serie fotográfica sobre pueblos fantasma del oeste americano, lugares donde el tiempo parecía haberse detenido y la tierra reclamaba lentamente lo que el hombre había abandonado. Su destino era una zona remota del desierto de Sonora, cerca de la pequeña y casi olvidada ciudad de Ajo. Allí pensaba fotografiar minas abandonadas, estructuras oxidadas devoradas por la arena y, por la noche, el cielo estrellado sin contaminación lumínica. Un cielo que, según Brian, “hacía sentir pequeño incluso al ego más grande”.

Antes de salir, llamó a su madre. Fue una conversación breve, cotidiana. Le dijo que volvería el lunes, que no se preocupara si no tenía señal y que llevaba suficiente agua. Siempre lo decía. Siempre lo cumplía. Brian era meticuloso hasta el extremo. Anotaba rutas, dejaba notas con coordenadas, avisaba de sus planes. Sabía que el desierto no perdona errores, pero también creía que el verdadero peligro era subestimarlo.

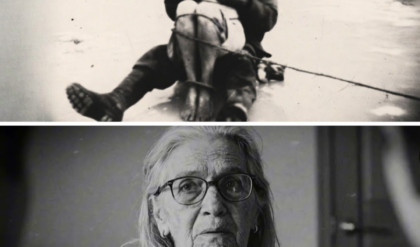

Brian había nacido el 23 de agosto de 1978 en Phoenix. Creció con el desierto como patio trasero y con una cámara como extensión natural de sus manos. Era el segundo hijo de la familia Harper, el menor. Su hermano mayor, Daniel, siempre lo describía como “el observador”, el que hablaba poco pero veía todo. Mientras otros niños corrían, Brian se detenía a mirar insectos, sombras, huellas en la arena. Ese rasgo lo acompañó toda la vida.

Tras graduarse en la Universidad de Arizona con una licenciatura en fotoperiodismo, rechazó trabajos estables en medios grandes. Prefería proyectos independientes, largos periodos solo, durmiendo en su coche o en tiendas improvisadas. No buscaba fama. Buscaba capturar la sensación de lugares olvidados, la belleza incómoda de lo que ya no sirve. Sus fotografías eran silenciosas, casi incómodas, como si obligaran al espectador a detenerse más tiempo del habitual.

El desierto de Sonora era uno de sus lugares favoritos. Lo conocía bien. Sabía que, a finales de marzo, las temperaturas aún eran soportables durante el día, aunque engañosas. Sabía que las noches podían ser frías. Sabía dónde no debía caminar y dónde era mejor no quedarse después del atardecer. No era un novato.

El 27 de marzo, su coche fue visto por última vez entrando por un camino de tierra secundario, lejos de carreteras principales. Un sendero poco transitado que llevaba hacia antiguas explotaciones mineras abandonadas desde hacía décadas. Allí dejó el vehículo. No había signos de lucha. No había prisa. Todo indicaba que había estacionado con la tranquilidad de quien piensa volver pronto.

El 28 de marzo, Brian pasó el día fotografiando. Eso se supo después, al recuperar parte de su equipo. Imágenes de minas oxidadas, estructuras derrumbadas, sombras alargadas sobre la arena. Fotografías cuidadas, perfectamente encuadradas. Nada en ellas sugiere miedo, ni huida, ni tensión. Son imágenes de alguien concentrado, presente, en control de la situación.

Esa noche, según su plan, debía fotografiar el cielo nocturno. Las estrellas sobre el desierto, sin luna, crean un manto denso, casi irreal. Brian había escrito en su cuaderno que esa era “la hora sagrada”, cuando el mundo parece detenerse y solo queda la respiración y el clic del obturador.

El 29 de marzo debía regresar. Tenía previsto llamar a su familia al mediodía. Nunca lo hizo.

Al principio, nadie entró en pánico. Brian desaparecía a menudo por uno o dos días cuando trabajaba en zonas sin cobertura. Pero cuando pasaron 24 horas sin noticias, Daniel empezó a inquietarse. A las 48 horas, la inquietud se convirtió en miedo. El 31 de marzo, la familia denunció su desaparición.

Las autoridades iniciaron una búsqueda estándar. Encontraron su coche relativamente rápido, estacionado donde había dicho que estaría. Dentro estaban algunas pertenencias. No todas. Faltaba parte de su equipo. No había signos de accidente. No había huellas claras de que se hubiera perdido caminando sin rumbo. Las condiciones climáticas no indicaban una muerte rápida por deshidratación. Algo no encajaba.

Aun así, el caso empezó a deslizarse lentamente hacia una conclusión cómoda. El desierto. La soledad. El calor. La narrativa clásica. Un hombre solo, un error, una caminata demasiado larga. Con el paso de las semanas, la búsqueda se redujo. Con los meses, se archivó. Brian Harper pasó a ser uno más en la larga lista de personas desaparecidas en zonas remotas.

Pero su familia nunca aceptó esa versión. Daniel repetía una y otra vez lo mismo. Brian no se perdió. Brian no improvisaba. Brian no habría caminado kilómetros sin razón. Algo había ocurrido allí afuera, algo que nadie estaba viendo.

Durante nueve años, el desierto guardó el secreto. Nueve años de viento, arena y silencio. Nueve años en los que nadie imaginó que la verdad no estaba lejos, ni enterrada profundamente, sino escondida de la forma más perturbadora posible. No como un accidente. No como un error humano. Sino como un acto deliberado.

Y cuando finalmente salió a la luz, cambiaría por completo todo lo que se creía saber sobre la desaparición de Brian Harper.

Durante los primeros meses tras la desaparición de Brian Harper, la investigación siguió un patrón predecible. Los equipos de rescate recorrieron el área inmediata alrededor del coche, rastrearon senderos, minas abandonadas y zonas donde alguien desorientado podría haber buscado sombra o refugio. Se usaron helicópteros, perros y voluntarios. El desierto, sin embargo, no devolvió nada. Ni restos, ni ropa, ni equipo fotográfico adicional. Solo silencio.

Con el paso del tiempo, la teoría oficial se fue solidificando. Brian había salido a explorar demasiado lejos, quizá persiguiendo una toma perfecta. Tal vez una caída, un golpe, una noche demasiado fría o un día demasiado caluroso. El informe final hablaba de una “probable muerte por causas naturales relacionadas con el entorno”. No había pruebas de crimen. El caso se cerró de forma administrativa.

Para la familia Harper, aquel cierre fue una segunda desaparición. No solo habían perdido a Brian, ahora también perdían la posibilidad de respuestas. Daniel comenzó a revisar por su cuenta mapas, fotografías satelitales, informes de temperatura y rutas posibles. Había un detalle que no dejaba de atormentarlo. El coche de Brian estaba a solo tres millas del lugar donde, según los investigadores, podría haberse desorientado. Tres millas para alguien en buena forma, con agua y experiencia, no eran una distancia mortal.

Los años pasaron. La vida siguió avanzando de manera cruel e indiferente. Phoenix creció, el mundo se volvió más digital, y Brian Harper se convirtió en un nombre que solo aparecía ocasionalmente en foros de desaparecidos o en conversaciones familiares cargadas de nostalgia y rabia. Su madre mantenía intacto su cuarto. Sus cámaras, limpiadas con cuidado, permanecían guardadas como si él fuera a volver en cualquier momento.

En 2020, casi nueve años después, una serie de lluvias inusuales golpeó el desierto de Sonora. No eran tormentas suaves. Eran lluvias intensas, violentas, capaces de transformar la arena compacta en barro y de alterar estructuras que llevaban décadas intactas. El desierto, por una vez, decidió moverse.

Un grupo de biólogos que estudiaba colonias de hormigas del desierto detectó una estructura anómala cerca de una de las antiguas rutas mineras. Se trataba de un hormiguero de tamaño inusual, elevado y denso, con túneles visibles tras la erosión reciente. Al examinarlo más de cerca, uno de los investigadores notó algo imposible de ignorar. Entre la tierra removida había fragmentos que no parecían piedras ni raíces.

Restos óseos.

Las autoridades fueron notificadas de inmediato. Al excavar con cuidado, el hallazgo se volvió aún más perturbador. Dentro del hormiguero, en una cavidad poco profunda, yacían restos humanos. El análisis forense confirmó lo impensable. Eran los restos de Brian Harper.

Pero la ubicación no era lo más inquietante. Lo verdaderamente escalofriante era la posición del cuerpo y las marcas presentes en los huesos. Brian no había caído allí por accidente. No se había desplomado exhausto. Había sido colocado en ese hoyo.

Las muñecas mostraban señales claras de haber estado atadas. No con cuerda improvisada del desierto, sino con un material resistente, posiblemente plástico o cinta industrial, que se había degradado con el tiempo. El cuerpo estaba orientado de forma antinatural, como si alguien hubiera querido ocultarlo rápidamente, sin molestarse en enterrarlo profundamente.

La causa de la muerte no fue deshidratación. Tampoco una caída. El informe forense fue contundente. Brian había muerto por exposición prolongada y asfixia parcial, inmovilizado, incapaz de protegerse del sol ni de los insectos. El hormiguero no se formó antes de su muerte. Se formó después.

Las hormigas del desierto, conocidas por colonizar restos orgánicos rápidamente, habían convertido el cuerpo en parte de su estructura. Durante años, el desierto había camuflado el crimen de una manera casi perfecta. No por azar, sino por tiempo.

La noticia cayó como un golpe seco para la familia Harper. El dolor volvió con fuerza renovada, pero esta vez acompañado de algo nuevo. Ira. Brian no había muerto por un error. Alguien lo había matado. Alguien lo había atado, abandonado y dejado morir lentamente bajo uno de los soles más crueles del país.

La investigación se reabrió de inmediato, esta vez bajo la categoría de homicidio. Los detectives comenzaron a revisar viejos informes con una nueva perspectiva. El área donde se encontró el cuerpo estaba demasiado cerca del coche. Brian nunca habría llegado allí solo, atado. Eso significaba una sola cosa. No estaba solo en el desierto aquel fin de semana.

Los investigadores revisaron registros olvidados. Vehículos vistos en caminos secundarios. Personas con antecedentes en la zona. Trabajadores temporales, cazadores ilegales, saqueadores de minas. El desierto, aunque parezca vacío, tiene testigos. Solo que rara vez hablan.

Una pieza clave surgió de manera casi accidental. Un antiguo informe de la policía local mencionaba a un hombre detenido semanas después de la desaparición de Brian por posesión ilegal de armas y agresión en una localidad cercana. En aquel momento, no se le había vinculado al caso. Ahora, su nombre volvió a aparecer.

El rompecabezas comenzaba a tomar forma. Brian Harper no fue una víctima del entorno. Fue una víctima de otro ser humano que aprovechó la inmensidad del desierto para borrar su rastro. Pero el desierto, paciente, había esperado nueve años para devolver la verdad.

Y lo que revelaría a continuación sería aún más oscuro.

La reapertura del caso Brian Harper transformó por completo la narrativa que durante nueve años había sido aceptada como verdad. Ya no se trataba de un fotógrafo perdido ni de una tragedia ambiental. Era un homicidio deliberado, calculado y oculto con una frialdad que solo el tiempo había logrado disimular. El desierto, que durante casi una década había guardado silencio, ahora hablaba con una voz imposible de ignorar.

Los detectives asignados al caso sabían que luchaban contra el reloj. No solo por la antigüedad del crimen, sino porque cada año que pasaba borraba recuerdos, destruía pruebas y diluía testimonios. Aun así, había algo distinto esta vez. Tenían un cuerpo, tenían señales de violencia y tenían un punto exacto donde todo había terminado.

La zona donde se hallaron los restos de Brian no era un lugar al que uno llegara por casualidad. No era un sendero turístico ni un punto fotográfico conocido. Era un área utilizada por personas que conocían el terreno, viejas rutas mineras olvidadas, caminos que no aparecían en los mapas convencionales. Eso reducía drásticamente el círculo de posibles responsables.

El análisis forense reveló más detalles perturbadores. Las marcas en las muñecas indicaban que Brian había sido inmovilizado mientras aún estaba consciente. No había fracturas defensivas, lo que sugería que fue sorprendido o engañado antes de poder reaccionar. Su equipo fotográfico nunca fue recuperado. La cámara, los lentes y las tarjetas de memoria habían desaparecido por completo. No fue un robo común. Fue una limpieza.

Los investigadores comenzaron a reconstruir los últimos días de Brian con una precisión casi obsesiva. Revisaron registros de llamadas, correos electrónicos, publicaciones antiguas en foros de fotografía y contactos profesionales. Descubrieron que Brian había intercambiado mensajes con una persona interesada en mostrarle una mina abandonada “perfecta para fotografías nocturnas”. El contacto había sido breve, informal y, en su momento, considerado irrelevante.

Ese nombre volvió a surgir. El mismo hombre que años atrás había sido detenido por violencia y posesión ilegal de armas. Un residente intermitente de la zona, conocido por moverse entre trabajos temporales, exploraciones ilegales y actividades al margen de la ley. Un hombre que conocía el desierto como pocos y que, según testimonios posteriores, tenía una obsesión peligrosa con las minas abandonadas y con quienes se acercaban a ellas.

Cuando fue interrogado nuevamente, su historia estaba llena de vacíos. Dijo no recordar a Brian. Afirmó no haber estado en la zona aquel fin de semana. Pero el desierto, una vez más, tenía algo que decir. Registros antiguos de telefonía móvil lo ubicaban cerca del área. No exactamente donde apareció el cuerpo, pero lo suficientemente cerca como para que la coincidencia dejara de ser creíble.

Aun así, no hubo confesión. No hubo una escena dramática ni un momento de justicia cinematográfica. El caso avanzó lentamente, con pasos pequeños y dolorosos. Algunas pruebas habían desaparecido para siempre. Otras eran circunstanciales. El tiempo, el mayor aliado del asesino, había hecho su trabajo demasiado bien.

En 2023, la fiscalía tomó una decisión difícil. Aunque había indicios claros de homicidio y un sospechoso principal, las pruebas no alcanzaban el umbral necesario para una condena segura. No se presentó un juicio formal. No hubo sentencia. Para el sistema legal, el caso seguía incompleto.

Pero para la familia Harper, algo había cambiado para siempre.

La verdad ya no estaba enterrada bajo la arena ni devorada por hormigas. Brian no había sido olvidado. No había muerto solo por amar demasiado el desierto. Fue traicionado, inmovilizado y abandonado por alguien que contó con que la vastedad del paisaje borraría cualquier rastro de su crueldad.

Daniel Harper habló públicamente por primera vez tras el informe final. No pidió venganza. No gritó. Dijo algo mucho más devastador. Dijo que el verdadero horror no fue la muerte de su hermano, sino los nueve años en los que el mundo creyó que había sido culpa del calor, del terreno, del azar. Nueve años en los que el responsable caminó libre, mientras Brian era reducido a una nota al pie en un informe olvidado.

La historia de Brian Harper se convirtió en un recordatorio incómodo. El desierto no siempre mata por sí solo. A veces es usado como arma. A veces es un cómplice silencioso. Y a veces, solo a veces, devuelve lo que se le confió para que ocultara.

Hoy, en el desierto de Sonora, el hormiguero ya no existe. Fue desmontado cuidadosamente durante la investigación. Pero el lugar sigue allí. Un punto aparentemente indistinguible entre miles de kilómetros de arena y roca. Un lugar donde un hombre fue atado y dejado morir mientras el sol seguía su curso, indiferente.

Brian Harper ya no es solo un fotógrafo desaparecido. Es un nombre que carga una verdad incómoda. Que incluso en los lugares más abiertos y vastos del mundo, alguien puede desaparecer sin que nadie mire dos veces. Y que la justicia, cuando llega, a veces lo hace demasiado tarde.

El desierto habló.

Pero lo hizo después de nueve años de silencio.