El edificio siempre había estado allí, pero nadie lo veía de verdad. El convento de Santa Áurea se levantaba al borde del pueblo de Longwood como una sombra respetable, de esas que no despiertan sospechas porque forman parte del paisaje desde siempre. Muros de piedra gris, ventanas altas y estrechas, un patio interior donde el eco de los pasos parecía rezar incluso cuando no había nadie. Durante décadas fue un lugar de silencio, disciplina y obediencia. Y también, sin que nadie lo supiera, un lugar de miedo.

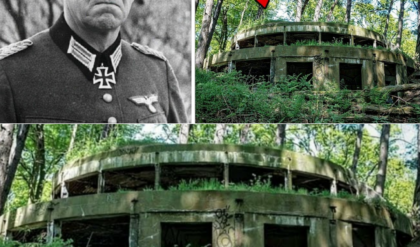

En el verano de 1989, el convento ya no funcionaba como institución religiosa. La última orden lo había abandonado años atrás y el edificio había sido reconvertido en una escuela privada para niñas. Los símbolos religiosos seguían en las paredes, pero ahora se mezclaban con carteles de colores, pizarras y risas contenidas. Al menos, eso era lo que se veía desde fuera.

Claire tenía once años cuando cruzó por primera vez la puerta principal. Era una niña observadora, de esas que miran más de lo que hablan. Su madre la había inscrito allí porque creía que la disciplina le haría bien. Sofía, de diez años, llegó el mismo día. Más inquieta, más curiosa, con preguntas que rara vez esperaban respuesta. Isabel, la más pequeña con solo nueve años, no quería estar allí. Lloró al despedirse de su padre, sin saber explicar por qué sentía que algo no estaba bien.

Las tres no se conocían antes, pero el convento las unió rápido. Quizá porque compartían la misma sensación de incomodidad. No era miedo abierto, no al principio. Era una presión en el pecho, una certeza vaga de que había zonas del edificio que no querían ser exploradas. Pasillos donde el aire parecía más frío. Puertas cerradas con llaves antiguas que nadie usaba pero nadie retiraba.

Las monjas ya no vivían allí, pero algunas maestras conservaban hábitos de silencio casi religioso. Había normas que no estaban escritas. No correr por los pasillos. No hablar después del toque de la campana. No hacer preguntas sobre las partes antiguas del edificio. Especialmente sobre el ala oeste y el gimnasio subterráneo, construido donde antes había sido la cripta.

Fue Sofía la primera en escuchar los ruidos. Al principio pensó que era su imaginación. Golpes apagados, como si alguien llamara con cuidado desde muy lejos. Ocurrían por la noche, cuando las niñas dormían en las habitaciones compartidas del segundo piso. Tres golpes. Pausa. Dos golpes más. Siempre el mismo patrón.

Claire lo oyó la noche siguiente. Se incorporó en la cama, con el corazón acelerado, convencida de que alguien más también lo había escuchado. Pero nadie dijo nada. El silencio era una regla invisible. Isabel se tapó los oídos con la almohada, con lágrimas silenciosas empapando la tela.

Durante el día, todo parecía normal. Clases de música, matemáticas, historia. El gimnasio se usaba para educación física, construido sobre una losa gruesa de hormigón. Nadie sabía qué había debajo. Nadie preguntaba. Las profesoras decían que era solo una base antigua, restos sin importancia del convento original.

Pero las niñas empezaron a notar detalles. Una rejilla de ventilación siempre caliente. Un olor metálico que aparecía y desaparecía. Una baldosa que vibraba levemente durante los ruidos nocturnos. Claire empezó a llevar un pequeño cuaderno donde anotaba horas y sonidos. Sofía contaba los golpes. Isabel dibujaba lo que sentía, siempre sombras y paredes sin puertas.

Un viernes por la tarde, mientras limpiaban el gimnasio como castigo por hablar durante la fila, Sofía descubrió algo. Al arrastrar una colchoneta vieja, vio una anilla de hierro incrustada en el suelo. Estaba oxidada y cubierta de polvo, pero claramente no era parte del equipamiento deportivo. Tiró de ella con cuidado. No se abrió nada. Pero el sonido cambió.

Desde abajo, respondieron.

Tres golpes. Pausa. Dos golpes.

Las niñas se quedaron inmóviles. El ruido no venía de las paredes. Venía del suelo. Isabel empezó a hiperventilar. Claire sintió una claridad aterradora. No era la casa. No eran tuberías. Era alguien.

Corrieron a contarlo. A la profesora de turno. A la directora. La respuesta fue inmediata y fría. No había nada bajo el gimnasio. Era peligroso inventar historias. El castigo fue quedarse sin recreo durante una semana. Y una advertencia clara: no volvieran a hablar de eso.

Esa noche, los golpes fueron más fuertes.

Y por primera vez, una voz atravesó el hormigón.

No se entendían las palabras. Solo el tono. Desesperado. Humano.

Las tres niñas se abrazaron en la oscuridad, comprendiendo algo que ningún adulto parecía dispuesto a aceptar. El convento no estaba vacío cuando se construyó la escuela. Algo había sido sellado. Y ahora, después de años, estaba intentando hacerse escuchar.

El silencio del lugar ya no era sagrado.

Era cómplice.

Y ellas acababan de romperlo.

Después de aquella noche, dormir dejó de ser un acto automático. Cada sombra parecía más larga, cada crujido más intencionado. Claire siguió escribiendo en su cuaderno, pero ahora sus manos temblaban. Sofía ya no contaba los golpes en voz alta, los marcaba con los dedos sobre la sábana. Isabel empezó a despertarse gritando, siempre a la misma hora, siempre diciendo lo mismo: alguien estaba llamando desde abajo.

El lunes siguiente, el convento entero parecía distinto. No porque hubiera cambiado algo visible, sino porque ellas habían cambiado. Sabían que no estaban solas y que los adultos, por razones que no comprendían del todo, no querían escuchar. Eso hacía que el miedo fuera más pesado. No era solo lo que había bajo el suelo. Era la certeza de que nadie iba a ayudarlas.

Durante la clase de historia, Sofía levantó la mano. Preguntó por el edificio, por cuándo se había construido exactamente el ala oeste. La profesora cerró el libro con un golpe seco. Dijo que no era relevante. Que se centraran en el temario. Pero Claire vio algo en su rostro. No sorpresa. No molestia. Culpa.

Esa misma tarde, aprovecharon la hora de estudio para investigar por su cuenta. La biblioteca del convento era pequeña y polvorienta, casi olvidada. En una estantería baja encontraron archivos antiguos. Registros del convento original. Libros de cuentas. Listas de nombres. Isabel fue la primera en ver la fecha que se repetía una y otra vez: 1962.

Ese año, según los registros, hubo una reforma estructural importante. El ala oeste fue cerrada durante meses. Se hablaba de una “incidencia”. No se especificaba cuál. Varias páginas estaban arrancadas. Otras tenían manchas oscuras que no parecían tinta.

Sofía encontró algo más. Un cuaderno sin clasificar, escondido detrás de libros religiosos. Era el diario de una novicia. La letra era apretada, nerviosa. Hablaba de castigos. De encierros. De niñas problemáticas que eran llevadas a “reflexionar” bajo tierra. Decía que algunas gritaban durante días. Luego, dejaban de hacerlo.

Claire sintió náuseas. Isabel cerró los ojos con fuerza. No era solo alguien atrapado. Eran muchos. O lo habían sido.

Esa noche, los golpes cambiaron. Ya no seguían el patrón. Eran continuos, erráticos. Como manos golpeando sin fuerza, agotadas. Y la voz volvió. Esta vez más clara. No pedía ayuda. Decía nombres.

Nombres de niñas.

Isabel reconoció uno. Era el suyo.

Al día siguiente, Isabel no quiso levantarse de la cama. Decía que si caminaba por los pasillos, el suelo la observaba. Que sentía pasos debajo de los suyos. Claire y Sofía decidieron que no podían esperar más. Si los adultos no querían escuchar, tendrían que ver.

Durante la clase de educación física, cuando el gimnasio quedó momentáneamente vacío, las tres regresaron a la anilla de hierro. Sofía llevó una regla metálica. Claire había memorizado los horarios. Isabel, temblando, se arrodilló y apoyó la oreja contra el suelo.

Tres golpes. Pausa. Dos golpes.

Claire tiró de la anilla con todas sus fuerzas. Esta vez, algo cedió. No se abrió una puerta, sino una rendija. Un hilo de aire caliente subió desde abajo, cargado de olor a óxido y encierro. Un susurro emergió de la grieta.

Gracias.

Isabel se echó atrás, llorando. Sofía quería seguir, pero Claire entendió algo crucial. Lo que estaba abajo no solo quería salir. Llevaba tanto tiempo esperando que ya no distinguía el presente del pasado. No sabía quiénes eran ellas. Solo sabía que alguien, por fin, había respondido.

Las tres sabían que abrir aquello sin ayuda podía ser peligroso. Pero también sabían que cerrar los ojos era una forma de condenar a quien seguía allí.

Ese mismo día, un inspector anunció una visita inesperada al convento. Revisión estructural. Seguridad del edificio. Las profesoras estaban tensas. La directora sonreía demasiado.

Esa noche, los golpes se detuvieron.

Y el silencio, por primera vez, fue aún más aterrador.

La visita del inspector cambió la dinámica del convento. Durante los días siguientes, las niñas notaron que los adultos se mostraban inquietos, nerviosos. Los monjes y las profesoras recorrían los pasillos más de lo habitual, revisaban cerraduras, medían puertas. Algo que antes había pasado desapercibido ahora era el centro de su atención. Claire, Sofía e Isabel compartieron miradas cómplices; sabían que su descubrimiento había despertado viejos secretos.

Una tarde, después de clases, las tres se escabulleron hacia el gimnasio. Esta vez, no había miedo en sus pasos, sino determinación. La rendija estaba abierta, y del interior llegaba un aire húmedo y frío que les erizó la piel. Isabel, temblando, avanzó la primera, seguida por Claire y Sofía. Bajo tierra, el sótano reveló su tamaño real: un laberinto de pasillos estrechos y cámaras diminutas, con restos de cadenas oxidadas y marcas de manos en las paredes. Todo parecía detenido en el tiempo, un escenario congelado de horror.

En una de las habitaciones encontraron diarios antiguos, más completos que los que habían leído en la biblioteca. Hablaban de niñas encerradas, algunas llevadas allí como castigo, otras como “ofrenda” para mantener un orden que solo los adultos entendían. Las fechas coincidían con los años de construcción y remodelación del convento. Cada entrada revelaba un patrón perturbador: silencio impuesto, gritos ignorados, temor convertido en rutina.

Claire abrió una puerta pequeña al final de un pasillo. Dentro, un banco de hierro yacía cubierto de polvo. Las tres se miraron, comprendiendo que ese era el lugar donde tantas habían sufrido. Sofía tocó las cadenas y notó que estaban frías, casi vivas, como si absorbieran la energía del tiempo. Isabel, con voz temblorosa, murmuró: “Ellas… están aquí”.

Esa misma noche, decidieron que debían actuar. Con ayuda de los registros de la inspección del inspector y los diarios hallados, presentaron evidencia a las autoridades locales y a un equipo especializado en casos de abuso infantil y desapariciones antiguas. Las investigaciones comenzaron de inmediato. Años de silencio empezaron a desmoronarse frente a la presión legal y mediática.

Meses después, se descubrió un compartimento sellado bajo uno de los patios del convento. Allí se hallaron objetos personales, mantas bordadas con nombres y fechas, y pequeñas inscripciones que confirmaban la presencia de las niñas y otras víctimas. No se encontraron cuerpos, pero la evidencia material fue suficiente para probar que los encierros existieron. Los documentos antiguos, los diarios, y los objetos hallados permitieron reconstruir una parte de la historia, revelando la negligencia y la crueldad de los responsables.

El convento cerró definitivamente, y el edificio fue declarado monumento histórico para preservar la memoria de las víctimas. Los padres de Claire, Sofía e Isabel crearon un centro de apoyo para víctimas de abuso, inspirados por la valentía de sus hijas y su deseo de que la verdad nunca fuera olvidada.

Con el tiempo, la historia de las tres niñas se convirtió en una advertencia y un símbolo de resistencia. Cada aniversario, la comunidad recordaba su sufrimiento, encendiendo velas en el lugar donde una vez la injusticia había querido silenciar voces jóvenes e inocentes. El silencio impuesto durante décadas se transformó en memoria colectiva y en un compromiso con la justicia, asegurando que aquellos que “querían silencio más que paz” no fueran olvidados, y que las voces de Claire, Sofía e Isabel resonaran para siempre.

Años después, Longwood nunca volvió a ser la misma. La escuela-monasterio, ahora un lugar sellado y protegido, se convirtió en símbolo de advertencia sobre los secretos que los adultos pueden esconder bajo la fachada de disciplina y orden. La comunidad, marcada por décadas de misterio y miedo, finalmente pudo comenzar a sanar.

Se erigió un monumento cerca del antiguo gimnasio: tres obeliscos de piedra con los nombres de Claire, Sofía e Isabel grabados, acompañados de inscripciones que recordaban su sufrimiento y valentía. Cada año, vecinos, exalumnos y familias acudían para encender velas y colocar flores, asegurándose de que nadie olvidara el precio del silencio y la negligencia.

Gracias a los diarios, los objetos hallados y la investigación oficial, se pudo reconstruir parte de la historia: las niñas habían sido víctimas de un encierro deliberado, un castigo cruel que nadie había denunciado durante años. No se hallaron sus cuerpos, pero la evidencia material y los relatos escritos fueron suficientes para responsabilizar a la administración y a los monjes de aquella época. Muchos de los responsables habían fallecido o se habían retirado, pero el juicio histórico sirvió para reconocer la injusticia y abrir caminos de reparación.

La fundación creada por los padres de las niñas proporcionó apoyo a víctimas de abusos y trabajó para preservar la memoria de los desaparecidos, convirtiendo el dolor en acción positiva. El convento-monasterio permaneció cerrado, y las reformas planificadas para transformar el edificio en un complejo deportivo se cancelaron, respetando el carácter histórico y trágico del lugar.

Hoy, la historia de Claire, Sofía e Isabel sigue viva en Longwood. Sus nombres se pronuncian en voz alta cada aniversario, recordando a todos que la injusticia no debe ocultarse y que el silencio impuesto por miedo o poder no puede borrar la verdad. La comunidad aprendió que incluso después de décadas, la memoria puede emerger, la verdad puede prevalecer y las voces que fueron calladas merecen ser escuchadas para siempre.

El recuerdo de esas tres niñas, atrapadas en un sótano durante días que se convirtieron en décadas en la memoria colectiva, se transformó en un legado: un compromiso con la justicia, la vigilancia y la protección de los más vulnerables. Su silencio fue demasiado fuerte para el mundo que intentó ignorarlo, y su historia permanece como advertencia y enseñanza para todas las generaciones futuras.