La mansión Vargas despertaba cada mañana envuelta en un silencio tan espeso que parecía tangible, como si alguien lo hubiera extendido cuidadosamente sobre cada pasillo y cada lámpara de cristal.

Ricardo Vargas recorría esos pasillos con pasos firmes pero lentos, como si cada paso fuera un recordatorio del peso que llevaba en el alma desde hacía veinte años.

Sus ojos, oscuros y cansados, siempre miraban hacia adelante, pero su mente seguía atrapada en un pasado que se negaba a abandonar.

Elena, la ama de llaves que lo había acompañado durante décadas, conocía bien esa mirada y sabía que cada día era una lucha silenciosa contra recuerdos que él nunca había tenido valor de enfrentar.

Isabella, su segunda esposa, cruzaba la mansión como un fantasma envuelto en perfume caro, siempre bella, siempre impecable, siempre ajena al dolor que habitaba en el corazón de Ricardo.

Para ella, la casa era un escenario perfecto donde podía mostrar elegancia, y Ricardo era la figura poderosa que le garantizaba la vida lujosa que siempre había deseado.

Sin embargo, nada de eso llenaba el vacío emocional que existía entre ellos, un vacío que crecía cada día como una grieta que nadie quería observar de cerca.

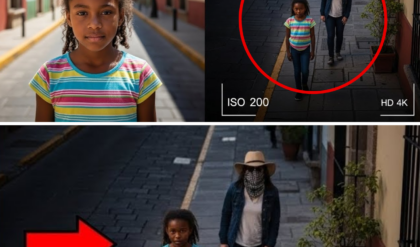

Una mañana, mientras la luz del sol apenas comenzaba a filtrarse por las cortinas de terciopelo, un joven desconocido cruzó la reja principal de la mansión con una mochila vieja al hombro.

Su nombre era Mateo, y había sido contratado como jardinero temporal, aunque nadie supo realmente quién lo recomendó.

A primera vista, Mateo era solo un muchacho delgado y silencioso, con manos ásperas de trabajar y ojos grandes que observaban todo con una mezcla de timidez y asombro.

Elena fue la primera en recibirlo, y algo en la expresión del joven le provocó una extraña sensación, como si lo hubiera visto en algún rincón de la vida aunque estaba segura de que no era así.

Isabella, al enterarse de su llegada, frunció el ceño y preguntó por qué necesitaban un jardinero nuevo si ya tenían suficientes empleados. Su molestia no se debía al trabajo, sino a la presencia de alguien que no podía controlar.

Mateo, sin embargo, no parecía darse cuenta de la tensión a su alrededor. Caminaba entre los rosales con una delicadeza casi reverente, como si hablara con las plantas en silencio.

Ricardo lo observó desde el balcón durante largos minutos sin saber por qué aquel joven le despertaba una curiosidad que hacía años no sentía por nadie.

Recordó entonces la última vez que había visto a alguien joven en su casa: la noche del accidente que cambió su vida para siempre.

Desde entonces, la risa juvenil se había convertido en un sonido prohibido entre esas paredes demasiado grandes para un solo corazón dolido.

Mateo, ajeno al pasado trágico del dueño de la mansión, comenzó a silbar mientras regaba las hortensias.

La melodía era suave, tierna, casi infantil, pero cargada de una nostalgia que parecía rozar el alma de quien la escuchara.

Ricardo, al oír aquel sonido, sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Esa melodía no era cualquier melodía. Era la nana que Sofía, su primera esposa, le cantaba cada noche mientras esperaba el nacimiento de su hijo.

Sus manos temblaron sin que él pudiera evitarlo, como si la canción hubiera abierto una puerta que llevaba años sellada con miedo y dolor.

Isabella, al escuchar el silbido, salió al balcón con disgusto y murmuró que aquello era impropio, que un jardinero debía trabajar, no cantar.

Ricardo no le respondió. Su mente estaba demasiado ocupada tratando de comprender cómo aquel joven desconocido conocía una canción que nadie más había escuchado jamás en esa casa.

Aquella noche, mientras cenaban en un salón iluminado por lámparas antiguas, Isabella habló de asuntos triviales, de compras, de joyas, de invitaciones sociales, sin darse cuenta de que Ricardo no había escuchado una sola palabra.

Él solo pensaba en Mateo, en la melodía, en el pasado que regresaba como un eco obstinado.

Elena, desde la distancia, notó la incomodidad de Ricardo y entendió que algo había cambiado, aunque no sabía exactamente qué.

A la mañana siguiente, Ricardo pidió que Mateo lo acompañara en un recorrido por el jardín, algo que jamás había hecho con ningún empleado.

Mateo aceptó con la misma humildad tranquila que lo caracterizaba, caminando a un ritmo que parecía adaptarse al silencio del dueño.

Ricardo le preguntó por la melodía, intentando sonar casual, pero su voz tembló apenas lo suficiente para revelar su inquietud.

Mateo bajó la mirada antes de responder que era una nana que escuchaba en sus sueños desde que tenía memoria, aunque no recordaba quién se la había enseñado.

Aquella respuesta perforó el corazón de Ricardo como un rayo que ilumina de golpe la noche más profunda.

No sabía qué significaba, pero intuía que ese joven había entrado en su vida por una razón que iba mucho más allá de cortar ramas y regar flores.

Ese mismo día, Isabella comenzó a observar a Mateo con recelo, como si su sola presencia alterara un equilibrio que ella había mantenido durante años.

Podía sentir que Ricardo, sin querer, estaba mirando hacia un lugar donde ella no podía seguirlo.

La tensión en la mansión comenzó a crecer, invisible pero palpable, como una tormenta silenciosa que se acerca desde muy lejos.

Y en el centro de todo, estaba Mateo, un joven que no buscaba problemas, pero cuya existencia parecía encender recuerdos capaces de derrumbar un imperio emocional construido sobre el dolor.

Sin saberlo, su llegada había comenzado a desenterrar una historia enterrada durante dos décadas, una historia que estaba lista para salir a la luz, aunque nadie estuviera preparado para enfrentarla.

Los días pasaban en la mansión Vargas con un ritmo extraño, como si el tiempo mismo dudara antes de avanzar.

Ricardo sentía una mezcla de miedo y fascinación hacia Mateo que no podía explicar. Cada gesto del joven, cada palabra casual, parecía despertar memorias enterradas en lo profundo de su memoria.

Isabella intentaba mantener todo bajo control, pero notaba que Ricardo estaba distraído, que sus ojos buscaban algo que nadie más podía ver.

Una tarde, mientras Mateo trabajaba en la fuente del jardín central, Ricardo se acercó lentamente, observando cómo el agua caía y formaba círculos perfectos en el estanque.

No dijo nada al principio. Simplemente lo miraba, buscando señales, buscando respuestas invisibles.

Finalmente, rompió el silencio preguntando: “¿Dónde aprendiste esa melodía que cantabas hace días?”

Mateo levantó la mirada, y por primera vez sus ojos reflejaron un temor casi instintivo. “No sé”, respondió. “Siempre estuvo conmigo, desde que tengo memoria.”

Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era posible, pero cada fibra de su ser le decía que aquel joven traía consigo fragmentos de un pasado que él había intentado olvidar.

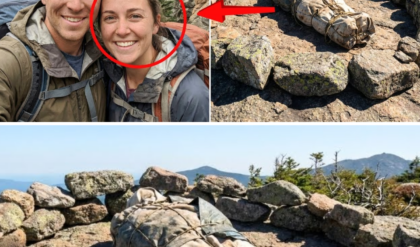

Esa noche, después de la cena, Ricardo se retiró a su estudio y comenzó a revisar viejos diarios y fotografías, buscando cualquier pista que conectara al joven con los recuerdos que revivían en él.

Encontró fotografías de su primera esposa, Sofía, y de su hijo recién nacido, Lucas. La nostalgia lo golpeó como un martillo.

Cada imagen parecía susurrarle secretos que había olvidado o querido olvidar.

Mateo, mientras tanto, dormía en una pequeña habitación en el ala este de la mansión. Sus sueños estaban llenos de voces que no reconocía y de fragmentos de melodías que parecían pertenecer a otra época.

La relación entre Ricardo y Mateo comenzó a cambiar. El dueño de la casa ya no podía ignorar la presencia del joven. Sentía una necesidad inexplicable de protegerlo, de guiarlo, aunque no entendía por qué.

Isabella, percibiendo que algo se desarrollaba, intentó distanciar a Ricardo, recordándole sus responsabilidades y su deber hacia la familia.

Pero Ricardo no podía concentrarse en las obligaciones ni en las apariencias. Su mente estaba atrapada entre lo que había sido y lo que estaba resurgiendo ahora, frente a él, en forma de un joven que parecía llevar consigo la llave de su pasado.

Una tarde lluviosa, mientras la lluvia golpeaba los vitrales de la mansión, Ricardo decidió contarle a Mateo algo de su historia.

No le habló de su negocio ni de su posición social. Le habló de la pérdida, del dolor, de la ausencia que había marcado su vida.

Mateo escuchó en silencio, sin interrumpir, como si cada palabra del hombre mayor se grabara en su corazón.

Esa noche, Ricardo despertó sobresaltado. Había tenido un sueño extraño donde Sofía le hablaba y le pedía que protegiera a alguien.

El nombre de Mateo resonaba en su mente, aunque no sabía cómo relacionarlo con aquella visión onírica.

Isabella, por su parte, comenzó a sentirse desplazada, como si la mansión misma hubiera elegido un nuevo centro de atención.

Notaba que Ricardo pasaba horas en el jardín con Mateo, hablándole con confianza y escuchando sus respuestas con una intensidad que la preocupaba.

Una noche, Ricardo revisó antiguos documentos de su familia y encontró un cuaderno donde Sofía había anotado canciones para su hijo.

Allí estaba la melodía que Mateo había silbado semanas antes, palabra por palabra, nota por nota.

Su corazón latió con fuerza. ¿Cómo era posible que un joven desconocido conociera algo tan personal, algo que había quedado sellado en un cuaderno olvidado hace décadas?

Ricardo comenzó a pensar que el destino había traído a Mateo a su vida por una razón, que no se trataba solo de coincidencias.

Decidió investigar más, buscando cualquier indicio de parentesco o conexión, aunque no tenía pistas claras.

Mateo, por su parte, comenzó a notar cambios en la mansión y en Ricardo. Sentía que algo profundo estaba a punto de revelarse.

Una mañana, encontró un viejo retrato de un niño pequeño junto a un piano antiguo. La imagen lo hizo estremecer, aunque no podía explicar por qué.

Ricardo se acercó y le explicó que ese niño era Lucas, su hijo, y que la música había sido su puente hacia él.

Mateo no dijo nada, pero su corazón latía con fuerza, como si un hilo invisible lo conectara con esa familia y con aquella historia olvidada.

Isabella observaba desde la distancia, incapaz de comprender la conexión que crecía entre los dos.

La tensión en la mansión aumentaba cada día, pero no por discusiones ni gritos, sino por secretos que flotaban en el aire y esperaban ser revelados.

Ricardo decidió que era hora de tomar una decisión. No podía seguir viviendo con el pasado latente, con recuerdos que lo atormentaban cada día.

Necesitaba descubrir quién era realmente Mateo y qué papel desempeñaba en su vida y en los recuerdos que habían regresado con tanta fuerza.

Esa tarde, lo llamó al estudio y le pidió que le contara todo sobre su familia, su infancia y cualquier cosa que recordara sobre canciones, melodías o historias antiguas.

Mateo, temblando pero decidido, comenzó a hablar, sin saber que cada palabra que pronunciaba desenterraba secretos que cambiarían para siempre la vida de Ricardo Vargas y el destino de la mansión.

Mateo comenzó a relatar con voz temblorosa lo poco que recordaba de su infancia.

Habló de canciones que su madre le cantaba, melodías que se habían quedado grabadas en su memoria sin explicación.

Ricardo escuchaba atentamente, cada palabra despertando memorias olvidadas y emociones reprimidas durante años.

Los ojos de Mateo brillaban con incertidumbre, como si él también intuyera que aquello era más grande que su propia historia.

Isabella permanecía cerca, silenciosa, observando la conexión inexplicable entre ambos.

La tarde se tornó gris y melancólica, pero dentro del estudio, la verdad comenzaba a emerger.

Ricardo sintió un nudo en la garganta al reconocer patrones en la historia de Mateo que solo podían provenir de su familia.

Se levantó, caminó lentamente hacia un antiguo armario y sacó un paquete de cartas atadas con una cinta descolorida por el tiempo.

Abrió las cartas y mostró a Mateo la caligrafía de su madre, la misma que había escrito las melodías en el cuaderno que años antes había encontrado.

Mateo observó cada detalle y, sin comprender cómo, sintió una oleada de familiaridad y pertenencia.

Ricardo tomó aire y finalmente dijo lo que había guardado en su corazón por décadas: “Mateo… eres parte de nuestra familia.”

Mateo se quedó sin aliento. Cada pieza encajaba en su mente, aunque todavía era difícil aceptar la magnitud de lo que escuchaba.

Isabella sintió un choque de emociones: sorpresa, alivio y una leve envidia por el vínculo que se estaba formando ante sus ojos.

Ricardo explicó que Lucas, su hijo desaparecido, había tenido descendencia, y que Mateo era en realidad su sobrino, hijo de un hermano menor que había muerto años atrás.

Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, y Mateo comprendió por fin por qué conocía esas canciones y recuerdos antiguos.

Ricardo y Mateo abrazaron su nueva conexión, lágrimas mezcladas con risas que no podían contener.

La mansión, testigo de tantos secretos y silencios, parecía respirar un aire de alivio.

Isabella se acercó y, con una sonrisa tímida, felicitó a ambos, reconociendo la importancia de aquel momento.

La familia Vargas, aunque fragmentada por los años y las circunstancias, comenzaba a sanar.

En los días siguientes, Mateo exploró la mansión con nueva perspectiva, descubriendo rincones y objetos que ahora tenían sentido en su historia personal.

Ricardo lo guiaba, compartiendo anécdotas y recuerdos, convirtiendo cada espacio en un vínculo tangible con su pasado.

La música volvió a ser un puente entre ellos; Ricardo le enseñaba viejas canciones familiares mientras Mateo las aprendía con emoción.

Isabella observaba cómo Mateo florecía en confianza y seguridad, y cómo Ricardo rejuvenecía en espíritu al recuperar parte de su familia perdida.

Los días se llenaron de conversaciones, risas y recuerdos compartidos, mientras el pasado y el presente se entrelazaban en armonía.

Ricardo comenzó a escribir un diario nuevamente, documentando esta etapa de revelaciones y reconciliación.

Cada palabra escrita era un acto de catarsis, una forma de dejar atrás los años de silencio y dolor.

Mateo, inspirado, comenzó a tocar el piano y a componer melodías que combinaban recuerdos antiguos y nuevas emociones.

La mansión, antes silenciosa y cargada de misterio, se llenó de música y vida.

Ricardo, reflexionando, comprendió que los secretos más profundos y dolorosos pueden traer consigo oportunidades de redención y unión.

Isabella decidió acercarse más a Mateo, construyendo un lazo que complementaba la relación que él tenía con Ricardo.

Cada conversación revelaba nuevas capas de historia familiar, secretos antes enterrados que ahora podían ser compartidos y comprendidos.

La ciudad afuera seguía su ritmo, pero dentro de la mansión, un microcosmos de reconciliación y descubrimiento se desplegaba.

Ricardo sintió por primera vez en décadas una paz interna que había creído imposible de alcanzar.

Mateo, a su vez, sintió pertenencia, la certeza de que finalmente conocía sus raíces y su historia familiar.

Las noches se llenaban de relatos de Sofía, de Lucas, y de la memoria de aquellos que habían perdido, pero que ahora podían honrar en comunidad.

Ricardo y Mateo establecieron una rutina: días de trabajo, estudio, música y recuerdos compartidos, fortaleciendo los lazos que la vida les había permitido rescatar.

Isabella, aunque no completamente comprendida por todos, encontró su lugar como guardiana y observadora de aquella armonía familiar naciente.

Y así, lo que comenzó como un misterio, como un hilo que unía pasado y presente, se transformó en una historia de redescubrimiento, amor familiar y reconciliación que iluminó la mansión Vargas con una nueva luz, sellando para siempre los secretos que el tiempo había guardado.