La historia de aquel día no comenzó con un disparo sino con la forma en que el mundo parecía ignorar a quienes lo sostenían en silencio. En la Torre Halden, el corazón orgulloso de un imperio financiero construido sobre decisiones frías y triunfos calculados, nadie imaginaba que la vida de todos estaba a punto de dividirse en un antes y un después. Y mucho menos que el punto de quiebre llevaría el nombre de un hombre al que casi nadie saludaba cuando pasaba.

La mañana se extendía brillante sobre Manhattan como si quisiera presumir su grandeza. Los rascacielos reflejaban una luz que hería los ojos y los taxis formaban una sinfonía caótica allá abajo entre avenidas que no dormían. En el piso cuarenta y dos, aquel donde el aire tenía la arrogancia de la élite y las alfombras parecían diseñadas para silenciar culpas, Miranda Cole se preparaba para otra batalla. Para ella cada reunión era una guerra que debía ganarse con precisión quirúrgica y con la frialdad que se espera de quienes nunca tiemblan. Su imperio no se había construido con dudas sino con decisiones que otros temerían tomar.

Miranda observó el horizonte desde las ventanas inmensas del salón de juntas. Su reflejo parecía tan impecable como la vida que había elegido. Su cabello oscuro recogido con perfección absoluta. Su traje diseñado para proyectar autoridad. Sus ojos como dos pozos sin fondo que jamás se ablandaban ante nadie. Había pasado ocho años dirigiendo Halden Financial con una mano tan firme que algunos la llamaban tirana. Otros la llamaban visionaria. Ella prefería no escuchar ninguno. Solo resultados.

Detrás de ella los ejecutivos esperaban en silencio. Hombres y mujeres que ganaban más en un mes que la mayoría en un año y que sin embargo parecían estudiantes esperando ser regañados por su maestra más temida. El silencio tenía borde afilado y cada respiración sonaba a miedo disimulado. En ese mundo el poder no se compartía. Se respiraba. Y Miranda era quien controlaba el oxígeno.

Mientras todo eso ocurría, a menos de veinte metros y en un universo completamente distinto, Evan Merik empujaba su carrito de limpieza por el pasillo brillante. Ninguna alfombra lo hacía más silencioso. Ninguna ventana reflejaba su figura con la misma indulgencia que lo hacía con la de los ejecutivos. El sonido de sus ruedas chirriantes formaba parte del paisaje auditivo como una nota repetida tantas veces que ya nadie la oía. Y aun así Evan avanzaba cada día con la dignidad de quien sabe que el valor no se mide en trajes ni en títulos.

A sus cincuenta y un años su rostro mostraba más verdad que cualquier currículum. Sus manos cargaban cicatrices reales y su postura aún recordaba la disciplina militar que había marcado la mitad de su vida. Su uniforme azul oscuro no decía nada de lo que él había sido. No decía que había sido un médico de combate capaz de mantener con vida a hombres desangrándose en el suelo mientras el mundo estallaba alrededor. No decía que había sido un padre que había tenido que aprender a vivir con la ausencia de la mujer que amó. No decía que cada día se levantaba únicamente para ser el pilar de una niña que crecía demasiado rápido para sus miedos.

Evan jamás había pedido reconocimiento. Tampoco había esperado que la vida fuera amable. La amabilidad para él era una suerte de lujo que pocos podíamos permitirnos. Solo quería estabilidad para su hija. Un día más. Una rutina más. Un mundo donde nada explotara. Por eso trabajaba en la Torre Halden. Por eso aceptaba las miradas que lo atravesaban como si no existiera. Por eso soportaba cuando ejecutivos dejaban vasos sin limpiar y basura fuera de lugar como si él fuera parte del mobiliario. Invisible. Pero vivo. Y con eso le bastaba.

Evan estaba colocándole una nueva bolsa al basurero del baño ejecutivo cuando escuchó los primeros indicios de algo que no encajaba. Una vibración en la voz de alguien allá afuera. Un tono cortado por la angustia. Un ritmo que su memoria reconoció con una precisión cruel. La guerra le había enseñado a identificar el miedo ajeno antes de que se convirtiera en tragedia. Sus músculos se tensaron sin su permiso. Su respiración se volvió más lenta. Había aprendido que la calma era la única arma que podía salvar vidas.

Empujado por ese instinto abrió la puerta un poco y asomó la cabeza hacia el pasillo. Lo vio todo en un solo latido. Una recepcionista con las manos temblorosas intentando mantener la compostura. Un hombre desgarbado con el rostro encendido por la desesperación. Un revólver escondido a medias y sostenido con una torpeza que para Evan era más alarmante que la presencia del arma misma. Los inexpertos disparan sin querer. Los inexpertos matan sin planearlo.

Y en aquel pasillo silencioso se dibujó la frontera entre dos mundos que no deberían haberse encontrado nunca. El de la gente que decide y el de la gente que carga con el peso de esas decisiones.

Evan no dudó. Avanzó un paso que no hacía ruido pero que contenía cada lección aprendida en arena extranjera. Su voz salió suave, casi amable. Una voz que buscaba sobrevivientes más que respuestas. Aquella voz fue la primera línea de defensa. No un arma. No una orden. Una intención.

El hombre llamado David estaba quebrado por dentro de una forma que Evan reconoció al instante. Lo vio en la forma en que temblaban sus manos. En sus ojos llenos de noches sin dormir. En el resentimiento que ya no buscaba justicia sino reconocimiento. Nadie llega con un arma para pedir dinero. Nadie grita un nombre sin antes haberlo repetido miles de veces en la soledad. Lo que ese hombre buscaba era ser visto. Ser escuchado por alguien que le había arrebatado todo.

David habló de su hija. De los años entregados a una empresa que lo había despedido sin mirar atrás. De los sacrificios que nunca fueron valorados. Evan escuchó en silencio porque sabía que escuchar puede salvar vidas. Sabía también que la desesperación no viene de la nada. Crece como una mala semilla en el alma de quienes se sienten olvidados.

Mientras tanto, dentro del salón de juntas, Miranda seguía sin saber que un arma estaba a solo pasos de ella. Seguía sin saber que un hombre estaba cargando sobre sus hombros el peso de cada decisión que ella había tomado sin pestañear. Seguía sin saber que su vida estaba siendo sostenida por un silencioso conserje que conocía más de heroísmo que todos los ejecutivos reunidos para juzgar balances.

Y antes de que nadie pudiera detenerlo, el destino empujó a aquel hombre roto hacia la puerta del poder. La abrió. Apuntó. Gritó. Y por primera vez en años, Miranda Cole sintió el verdadero significado del miedo.

Pero la historia no terminó allí.

Terminaría con un movimiento. Con una decisión. Con un hombre invisible que, sin buscar gloria, haría lo que siempre había hecho incluso cuando el mundo lo había olvidado.

Salvar.

El estruendo del disparo rompió el aire con una violencia que nadie había anticipado. En un segundo, el silencio de los ejecutivos, los gritos de la recepcionista y el eco de la alarma se mezclaron en un caos que parecía imposible de comprender. Pero en medio de ese torbellino, Evan Merik actuó sin pensar, como si cada músculo recordara lo que años de entrenamiento habían grabado en su memoria. Se lanzó hacia adelante, su cuerpo angulado para proteger a Miranda, su brazo extendido como un escudo contra la muerte que viajaba en una bala diminuta pero letal.

Sintió el impacto en el pecho, un calor abrasador que se extendió como fuego bajo la piel. La respiración se volvió un lujo difícil de alcanzar, pero no hubo tiempo para miedo. Solo había espacio para acción. Cayó sobre el suelo, arrastrando a Miranda consigo, y en ese instante el mundo pareció ralentizarse. El rugido de la ciudad, el murmullo de los teléfonos y los pasos apresurados de los empleados se transformaron en un telón de fondo lejano. Solo existía la vida y la decisión de protegerla, aunque eso significara sacrificio personal.

David Hutchkins, paralizado, no podía comprender lo que acababa de suceder. Sus manos temblaban, el arma caía sin control de su agarre y, por primera vez, el hombre que había pensado que el mundo le debía algo, vio la magnitud de sus propias acciones. Sus sollozos llenaban el pasillo, mientras los guardias irrumpían en la sala y lo sujetaban, inmovilizándolo, incapaz de resistirse ni de reaccionar.

Evan sentía la sangre empapando su uniforme, pero su mente estaba lejos de su dolor. Su pensamiento estaba en la niña que esperaba su regreso, en la promesa de volver a casa cada noche, en la certeza de que había hecho lo correcto. Su entrenamiento le permitió evaluar rápidamente la situación: entrada de bala bajo la clavícula izquierda, posible daño en la arteria subclavia, neumotórax en desarrollo. Cada dato surgía en su mente como si fuera una lista de verificación médica en medio del combate. Su cuerpo, aunque debilitado por la herida, respondía con la precisión de un cirujano en guerra.

Miranda, todavía temblando, apenas podía procesar lo ocurrido. Su imperio, su control absoluto, todo su mundo calculado y predecible, se había derrumbado en segundos. La vulnerabilidad se le mostraba ahora con una claridad insoportable: la fragilidad humana no se podía ocultar tras trajes de diseñador ni títulos en la puerta de una oficina. Ella había visto el poder, pero nunca había sentido la protección silenciosa de alguien que, sin reclamar reconocimiento, había decidido poner su vida en juego por la suya.

Los guardias sujetaban a David mientras él repetía palabras de disculpa y desesperación. La tensión en el aire era casi tangible, pero en medio de todo, Evan murmuró: “Mantén la calma, esto no termina aquí”. Sus palabras, aunque bajas, parecían contener una fuerza que ningún lujo ni poder financiero podría comprar. Recordaba a su hija, cómo le había enseñado que el heroísmo no se trata de aplausos ni de fama, sino de hacer lo correcto cuando nadie está mirando, cuando el costo es personal y el reconocimiento es imposible.

Paramédicos irrumpieron en el lugar minutos después, encontrando a Evan aún consciente, con respiración dificultosa y un dolor que quemaba en cada movimiento. Lo llevaron cuidadosamente, sus manos firmes y su mirada estable, recordando a todos que un héroe real no necesita escenario. Los médicos lo estabilizaron, evaluando la gravedad de la herida y preparándolo para cirugía inmediata. Cada paso era una batalla silenciosa, un recordatorio de que la valentía a menudo viene envuelta en anonimato y sacrificio.

Mientras tanto, Miranda Cole permanecía en la sala, rodeada de ejecutivos atónitos y de un vacío interior que jamás había experimentado. La magnitud de lo que había presenciado la golpeaba con fuerza: un hombre que nadie veía, que nunca consideró importante, había salvado su vida sin pedir nada a cambio. Y lo más irónico, lo más humillante para alguien como ella, era que este hombre que había pasado desapercibido durante seis años, de repente definía la medida de lo que significa ser verdaderamente humano.

Cuando los guardias llevaron a David fuera de la sala para su interrogatorio, su expresión había cambiado. La furia y la desesperación se habían mezclado con la incredulidad y la vergüenza. Por primera vez, se enfrentaba a la realidad: la venganza no podía devolverle los años perdidos, ni restaurar la infancia de su hija, ni reparar la herida que él mismo había abierto en su alma. La lección de esa mañana sería dolorosa y dura, pero clara: los héroes no siempre son quienes llevan medallas ni ostentan títulos. A veces, son aquellos que el mundo ignora, los que sostienen vidas en sus manos sin recibir reconocimiento alguno.

Más tarde, cuando la prensa comenzó a llegar y los rumores se propagaron como fuego entre las oficinas de Wall Street, la historia del conserje que salvó a la CEO comenzó a tomar forma. Sin embargo, Evan permaneció en el anonimato médico, alejado del bullicio y de los flashes de las cámaras. No buscaba fama. Nunca lo había hecho. Para él, la verdadera recompensa era saber que alguien había vivido gracias a su intervención, que un día más se ganaba para quienes dependían de él, para su hija, para aquellos que necesitaban una razón para creer que el mundo todavía podía contener bondad.

En la torre, Miranda finalmente entendió algo que no se aprende en escuelas de negocios ni se compra con acciones: la verdadera medida de un líder no está en su capacidad de controlar cifras o decisiones, sino en su capacidad de reconocer el valor de quienes nadie ve. Había aprendido, de la manera más brutal y directa, que el heroísmo no tiene etiqueta, que la grandeza no siempre se viste de traje y que la vida es frágil incluso en los pisos más altos de un rascacielos.

Evan Merik se convirtió en un héroe invisible, no porque buscara el título, sino porque actuó cuando el mundo no podía o no quería. Su sacrificio no fue un espectáculo, sino un recordatorio eterno de que la valentía auténtica no necesita escenario. Y mientras se preparaba para enfrentar la recuperación física que lo esperaba, su mente solo tenía espacio para un pensamiento: “Siempre vale la pena levantarse y proteger, incluso cuando nadie está mirando”.

El 17 de octubre no fue un día cualquiera. Fue un día que enseñó a todos en la Torre Halden, desde el más alto ejecutivo hasta el más ignorado empleado, que el valor verdadero no se mide por poder, dinero o reconocimiento, sino por la disposición de hacer lo correcto, aunque duela, aunque pase desapercibido y aunque la vida misma te golpee sin piedad.

Esa mañana, un conserje invisible se convirtió en el hilo que sostuvo la vida de una mujer que lo había ignorado por años. Y aunque nadie podía haberlo previsto, aquel acto de coraje silencioso cambiaría para siempre la manera en que los que quedaron atrás verían la humanidad, la vulnerabilidad y la fuerza que reside en quienes nadie ve.

Los días siguientes fueron una mezcla de silencio y conmoción. La Torre Halden, normalmente un templo de eficiencia implacable, parecía vacía a pesar de la presencia constante de ejecutivos y empleados. Las noticias se habían filtrado, pero Evan Merik no apareció en ningún titular. No necesitaba aplausos ni reportajes; su satisfacción venía de otro lugar, de algo más profundo que Wall Street jamás podría ofrecer: saber que alguien seguía vivo gracias a él, que la vida continuaba y que la promesa de proteger a su hija seguía intacta.

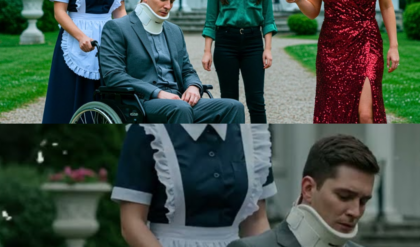

En la sala de recuperación del hospital, la respiración de Evan todavía era medida por monitores y respiradores, cada pitido un recordatorio de que su sacrificio había tenido un costo real. Su cuerpo estaba magullado y debilitado, pero su espíritu permanecía fuerte. Los médicos hablaban en términos clínicos: daño en la clavícula, neumotórax controlado, riesgo mínimo de daño arterial. Para él, esos números eran irrelevantes. Lo importante era que había actuado en el momento justo, y había protegido a alguien que necesitaba abrir los ojos a la humanidad que a veces ignoraba.

Mientras tanto, Miranda Cole no podía volver a la normalidad. Su vida de control absoluto y decisiones calculadas se había fracturado frente a la mirada de alguien que lo arriesgó todo por ella. Cada vez que se encontraba frente al espejo, veía no solo a la CEO que había construido un imperio, sino también a la mujer que había sido salvada por un hombre que nadie reconocía, un hombre que enseñaba más sobre valor y humanidad en un solo acto que toda su carrera de decisiones frías.

Miranda comenzó a cambiar. No de manera inmediata ni perfecta, pero la semilla de la reflexión se había plantado. Comenzó a mirar a su personal de manera diferente, a preguntarse quiénes eran realmente, qué vidas llevaban más allá de los cubículos y las reuniones. Comenzó a ver rostros donde antes solo había nombres en un informe. Comprendió que cada decisión tenía un rostro humano detrás, que cada despido, cada recorte, cada informe financiero tenía consecuencias que no se reflejaban en gráficos ni en números.

David Hutchkins, el hombre cuya desesperación había provocado la tragedia, se encontraba ahora bajo supervisión, procesando lo ocurrido. Las lágrimas y los sollozos habían dado paso a la comprensión amarga de que sus acciones no le devolverían el tiempo perdido con su hija ni la dignidad que había creído arrebatada. Sin embargo, en la distancia, Evan había dejado una lección imborrable: incluso en el fondo del dolor y la desesperación, siempre hay una oportunidad de redención, de reconstruir, de decidir que la vida merece ser protegida y respetada.

Evan regresó a la Torre Halden unas semanas después, caminando lentamente con ayuda médica, pero con la mirada intacta y firme. No buscó reconocimiento. Nadie le dio discursos ni medallas. Pero cuando los ejecutivos lo vieron pasar, la sala entera pareció darse cuenta de algo que siempre había estado allí: la verdadera grandeza reside en quienes actúan sin esperar aplausos, en quienes están dispuestos a sostener vidas cuando nadie más lo hará.

Miranda se acercó a él, esta vez no como la CEO que exigía respeto, sino como una mujer genuinamente agradecida y con la humildad recién descubierta. Sus palabras eran simples, humanas: “Evan, no sé cómo agradecerte. Lo que hiciste… cambió todo.” Evan solo sonrió con esa calma que siempre lo había caracterizado. “No hice nada extraordinario. Solo hice lo que debía. Todos tenemos momentos así, aunque no todos los reconocen.”

La Torre Halden continuó funcionando, los números se recuperaron, y la rutina aparentemente volvió a la normalidad. Pero algo había cambiado para siempre. Los empleados comenzaron a notar detalles que antes ignoraban. La amabilidad de un conserje, la empatía de un colega, la humanidad en cada decisión tomada con cuidado. La historia de un héroe invisible había dejado una marca, silenciosa pero profunda, que transformaba la manera en que todos veían a los que siempre habían estado al margen.

Evan Merik volvió a su hogar, a su rutina diaria, a su hija que lo esperaba con los brazos abiertos. No había reconocimiento público, pero había algo mucho más valioso: la certeza de que el valor verdadero no se mide en títulos, riqueza o fama, sino en la disposición de proteger, de actuar, de poner la vida de otro por encima de la propia sin esperar recompensa.

En la Torre Halden, la bala que casi terminó con una vida también comenzó a sanar otras heridas: la soberbia, la indiferencia, la ceguera ante la humanidad de los demás. Miranda Cole nunca olvidaría que un hombre invisible, un conserje que parecía insignificante para todos, había demostrado que la verdadera fuerza no se encuentra en el poder, sino en el corazón que decide actuar cuando el mundo no lo ve.

Y así, el héroe invisible siguió siendo invisible, pero su impacto resonó en cada rincón de aquella torre, en cada decisión futura y en cada vida que recordaba que la verdadera grandeza no se proclama. Se demuestra. Con actos silenciosos, desinteresados, humanos.

Evan Merik nunca buscó reconocimiento, pero aquel día, su nombre y su valentía quedaron grabados en la memoria de quienes vieron la humanidad en su forma más pura. Y el mundo, aunque tarde, aprendió que incluso los más invisibles pueden cambiar destinos, salvar vidas y enseñar lecciones que ningún libro de negocios ni gráfico financiero podría jamás enseñar.