La mañana del 23 de junio de 2020 comenzó como cualquier otra en el oeste de Carolina del Norte. El bosque nacional de Pisgah despertaba lentamente bajo una luz suave, con la humedad aún suspendida entre los árboles centenarios. Para Kevin Jacobs, guardabosques veterano con veinticinco años de servicio, no era un día especial. Era solo otra patrulla rutinaria por un sendero antiguo, poco transitado, en una de las zonas más densas y extensas del bosque.

Pisgah no es un lugar indulgente. Más de veinte mil hectáreas de vegetación cerrada, colinas empinadas y caminos que se pierden con facilidad. Kevin conocía bien ese terreno. Había visto excursionistas extraviados, accidentes, incluso muertes. Nada lo sorprendía ya. O eso creía.

Eran alrededor de las diez de la mañana cuando algo llamó su atención. Una enorme encina, posiblemente de más de doscientos años, se alzaba a unos metros del sendero. El tronco tenía casi tres metros de diámetro. Parte de la corteza parecía haberse hundido hacia dentro, como si el árbol estuviera hueco. Pero al acercarse, Kevin sintió una incomodidad inmediata. Los bordes del hueco no eran irregulares ni naturales. Eran demasiado lisos. Demasiado precisos.

Se aproximó con cautela. Apartó musgo, hojas y ramas secas acumuladas en la abertura. Entonces lo vio.

Un portón metálico.

Industrial. Pesado. Con una manija oxidada, claramente instalada por una mano humana y cuidadosamente camuflada para parecer parte del árbol. Kevin se quedó inmóvil durante unos segundos. El bosque seguía en silencio, ajeno a lo que acababa de revelarse. Luego reaccionó y llamó por radio pidiendo refuerzos.

Cuarenta minutos después, agentes del sheriff del condado de Transylvania y agentes del FBI llegaron al lugar. El portón fue abierto con esfuerzo. Debajo, una escalera metálica descendía hacia la oscuridad. El aire que subía desde abajo era denso, cargado de un olor imposible de ignorar.

A unos cuatro metros bajo tierra encontraron un bunker de hormigón, sin ventanas. Cuatro metros por seis. Un espacio diseñado no para sobrevivir, sino para encerrar. Había restos de un sistema de ventilación, un generador roto, botellas de plástico vacías, desperdicios, suciedad acumulada durante años. El olor era insoportable. Excrementos humanos, sudor rancio, moho, desesperación.

Y entonces las vieron.

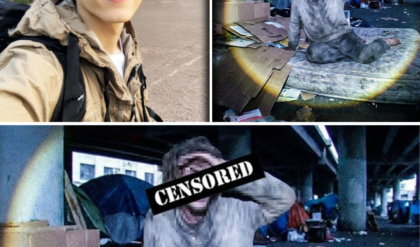

En el rincón más alejado, detrás de una pared improvisada de mantas sucias, había dos mujeres. Apenas conscientes. Demacradas hasta el extremo. No pesaban más de treinta kilos cada una. Su piel estaba cubierta de heridas abiertas y cicatrices. El cabello enredado, los labios agrietados, los ojos vacíos. No podían hablar. Solo emitían sonidos débiles, como si hubieran olvidado cómo usar la voz.

Los médicos llegaron en helicóptero y comenzaron a atenderlas de inmediato. Una estaba en estado crítico. Deshidratación severa, infecciones, fracturas antiguas mal curadas. La otra apenas resistía. Ambas fueron trasladadas de urgencia al Mission Hospital de Asheville.

Cinco días después, cuando una de ellas logró estabilizarse lo suficiente, sus labios se movieron lentamente. En un susurro casi inaudible, dijo su nombre.

Haley Watson.

Un nombre que las autoridades no escuchaban desde hacía cinco años. Una joven desaparecida en julio de 2015 junto a su mejor amiga, Emma Hirsch, mientras hacían senderismo en ese mismo bosque.

El caso, cerrado durante años por falta de pistas, se reabrió de golpe y se transformó en uno de los crímenes más perturbadores en la historia reciente del estado. Dos mujeres habían pasado cinco años encerradas bajo tierra, en pleno bosque, mientras el mundo seguía adelante sin saberlo.

Pero para entender cómo llegaron allí, había que volver atrás.

Mucho más atrás.

Al verano de 2015, cuando todo comenzó como una excursión inocente, llena de risas, planes y sueños.

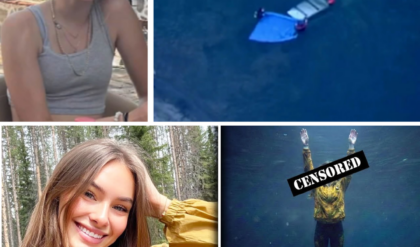

La mañana del 10 de julio de 2015 amaneció cálida y despejada en Chapel Hill. Haley Watson se levantó antes de que sonara el despertador. Tenía diecinueve años y esa mezcla de nervios y emoción que solo aparece cuando algo bueno está a punto de comenzar. En el pequeño apartamento que compartía con Emma Hirsch, el aire olía a café recién hecho y a protector solar.

Emma, un año mayor, ya estaba despierta. Siempre lo estaba. Era la organizadora, la que convertía una idea en un plan real. Revisaba por última vez las mochilas con una concentración casi ritual. Tienda, sacos de dormir, comida para varios días, agua, botiquín, linternas, mapa, brújula. Nada quedaba al azar.

Se conocían desde el primer año de universidad. Habían conectado de inmediato. Ambas venían de pequeñas ciudades de Carolina del Norte, ambas amaban la naturaleza, la fotografía y la sensación de libertad que solo se encuentra lejos del asfalto. Aquella excursión de dos días al bosque nacional de Pisgah llevaba meses planeándose. Era su pequeño escape del mundo.

Antes de salir, Haley envió un mensaje a su madre. Le dijo que iban a Pisgah y que la mantendría informada. Emma hizo lo mismo con sus padres. Eran responsables. Siempre lo habían sido.

A las siete y media de la mañana cargaron las mochilas en la vieja Honda Civic azul de Emma y emprendieron el viaje. Con las ventanillas abiertas, cantaban canciones al azar y hablaban de todo y de nada. De exámenes, de planes futuros, de viajes que algún día harían cuando la universidad quedara atrás. El trayecto fue tranquilo, casi perfecto.

Poco antes de las once se detuvieron en una gasolinera de Brevard, a unos veinte kilómetros del bosque. Las cámaras de seguridad las captaron sonriendo, comprando agua y snacks. Emma se hizo un selfie con las montañas de fondo. Haley saludó a alguien fuera de plano. Nadie podía saberlo entonces, pero esas imágenes serían las últimas pruebas claras de que estaban vivas y libres.

A las doce y cuarenta y cinco se registraron en la entrada del bosque nacional de Pisgah. Un ranger las recordó después como dos chicas alegres, educadas, interesadas en saber si el sendero era seguro y si había osos en la zona. Recibieron las advertencias habituales. Permanecer en los senderos señalizados. Guardar bien la comida. Llevar siempre el mapa.

A las dos de la tarde, Haley publicó una foto de las cascadas Looking Glass Falls en Instagram. El agua caía con fuerza en un lago cristalino. La imagen llevaba una frase sencilla: la naturaleza cura el alma. Fue su última publicación.

Por la tarde, Emma envió un último mensaje a su madre. Decía que habían encontrado un lugar perfecto para montar la tienda. Que la señal era débil, pero todo iba bien. Prometía escribir al día siguiente.

Ese mensaje marcó el final de su rastro.

La noche cayó sobre Pisgah sin que nadie escuchara gritos. Sin testigos. Sin alarmas. Algo ocurrió en aquel claro escondido entre los árboles. Algo violento. Algo definitivo.

Cuando el domingo 12 de julio no regresaron a casa ni respondieron a llamadas, el miedo se hizo insoportable. Sus padres dieron la voz de alarma. La búsqueda comenzó de inmediato.

La Honda Civic fue encontrada en un aparcamiento de tierra, a varios kilómetros del sendero principal. Cerrada. Las llaves aún en el contacto. Las mochilas no estaban dentro. Aquello indicaba que habían salido a caminar. Pero no habían vuelto.

Los perros rastreadores siguieron el rastro hacia el interior del bosque, por un sendero antiguo apenas marcado en los mapas. Tras casi un kilómetro llegaron a un claro.

Allí encontraron lo que nadie quería ver.

Los restos de una tienda de campaña quemada. Tela carbonizada. Estructura deformada por el calor. Objetos personales esparcidos. Botellas derretidas. Y manchas oscuras en el suelo y en la hierba.

Sangre.

Los análisis confirmaron lo peor. Sangre humana. De ambas chicas.

La escena hablaba de una agresión. De una lucha. De alguien que intentó borrar sus huellas prendiendo fuego a la tienda. Haley y Emma no se habían perdido. No habían sufrido un accidente.

Habían sido atacadas.

La investigación se amplió. Decenas de agentes, voluntarios, helicópteros, drones, perros. Nada. Ningún cuerpo. Ningún rastro adicional. El bosque parecía haberlas devorado.

Con el paso de los meses, las pistas se agotaron. Los medios se marcharon. El caso se enfrió. En julio de 2016 fue oficialmente clasificado como no resuelto.

Para el mundo, Haley Watson y Emma Hirsch habían desaparecido.

Pero en la oscuridad, bajo tierra, en un lugar que nadie imaginaba, seguían respirando.

Esperando.

Sobreviviendo a algo que jamás debería haber existido.

Durante los cinco años siguientes, el mundo exterior siguió girando sin Haley y Emma. Sus familias no dejaron de buscarlas. Contrataron investigadores privados, organizaron batidas por su cuenta, colgaron carteles, concedieron entrevistas, se aferraron a cualquier llamada anónima que prometiera una pista. Cada rumor terminaba en nada. Cada esperanza se apagaba lentamente.

Para las autoridades, el caso estaba congelado. Sin cuerpos, sin sospechosos claros, sin testigos fiables. Solo una tienda quemada, sangre y un bosque demasiado grande para contener todas las respuestas.

Bajo tierra, en cambio, el tiempo no avanzaba igual.

El bunker era un espacio sin días ni noches. Solo humedad, oscuridad y una rutina impuesta por alguien que decidía cuándo comer, cuándo beber y cuándo sufrir. Haley y Emma perdieron pronto la noción del calendario. Al principio intentaron contar las visitas, los sonidos, los cambios de temperatura. Luego incluso eso dejó de tener sentido.

Su captor llegaba sin avisar. Abría el portón, bajaba las escaleras, dejaba comida y agua en cantidades calculadas. A veces hablaba. A veces solo observaba. Nunca explicaba nada. Nunca respondía a las súplicas. Para él, no eran personas. Eran algo que poseía.

El deterioro fue lento y constante. El cuerpo se vuelve enemigo cuando no recibe lo que necesita. Perdieron peso hasta límites imposibles. Sus músculos se debilitaron. Las heridas se infectaron. El frío del invierno penetraba incluso bajo tierra. El calor del verano convertía el bunker en una trampa sofocante. Hubo enfermedades, fiebres, desmayos. Hubo momentos en los que una cuidó de la otra sin saber si habría un mañana.

En algún punto, dejaron de hablar entre ellas durante días. No por falta de amor, sino porque las palabras también requieren energía. Solo se miraban. Seguían respirando. Eso era todo.

Arriba, el hombre que las había encerrado continuaba con su vida. Tenía trabajo. Tenía vecinos. Tenía una familia que lo consideraba normal. Nadie sospechaba que, a pocos kilómetros, bajo un árbol centenario, dos jóvenes estaban desapareciendo lentamente del mundo.

Hasta que el bosque cometió un error.

La encina envejecida empezó a ceder. La corteza se agrietó. El camuflaje natural ya no fue suficiente. El portón quedó apenas visible. Y un guardabosques con demasiada experiencia para ignorar lo que veía se detuvo a mirar dos veces.

El rescate no fue el final inmediato del horror. En el hospital, Haley y Emma lucharon por volver a existir. Sus cuerpos estaban vivos, pero su mente seguía atrapada bajo tierra. No podían dormir sin sobresaltos. No soportaban la oscuridad. No entendían el silencio.

Los médicos, psicólogos y agentes federales comenzaron a reconstruir la verdad con extremo cuidado. Cada palabra que Haley lograba pronunciar era tratada como una pieza frágil de un rompecabezas enorme. Emma tardó semanas en poder hablar. Cuando lo hizo, su voz era casi irreconocible.

La investigación se reabrió con una fuerza que nadie había visto antes. El bunker no era improvisado. Requería conocimientos técnicos, recursos, tiempo. El perfil era claro. Alguien integrado, paciente, metódico. Alguien que había estado allí durante años sin levantar sospechas.

El miedo se extendió por la región. Si dos mujeres pudieron desaparecer durante cinco años sin que nadie lo supiera, ¿qué más podía esconder el bosque?

Haley y Emma sobrevivieron. Eso era un milagro. Pero la pregunta que obsesionaba a todos era otra.

¿Quién había construido aquella prisión?

Y, sobre todo, ¿cuántas veces había estado el mal caminando entre la gente, sonriendo, mientras bajo sus pies alguien pedía ayuda en silencio?

La respuesta aún no había llegado.

Pero el bosque, una vez más, había empezado a hablar.

La respuesta llegó más rápido de lo que nadie esperaba.

A menos de una semana del rescate, los agentes del FBI comenzaron a revisar una lista concreta. Personas con acceso prolongado al bosque. Conocimientos técnicos. Con rutinas que les permitieran ausentarse sin levantar sospechas. Solo un nombre apareció una y otra vez.

Ethan Rowe.

Cuarenta y ocho años. Técnico de mantenimiento forestal subcontratado por el estado durante más de una década. Conocía Pisgah como pocos. Había trabajado en sistemas de ventilación, refugios subterráneos para investigación ambiental y estructuras ocultas para control de incendios. Tenía permisos especiales para acceder a zonas restringidas. Y lo más importante: había participado en trabajos cerca del área donde se encontró el bunker… en 2014.

Su casa estaba a solo diecisiete kilómetros del árbol.

Cuando los agentes llegaron, Ethan no estaba allí. Pero no intentó huir muy lejos. Lo encontraron esa misma noche en un motel de carretera, sentado en la cama, mirando fijamente la pared. No opuso resistencia. No preguntó por qué. Solo dijo una frase.

“Ya las encontraron.”

Durante el interrogatorio no negó nada.

Confesó que había conocido a Haley y Emma el día de su desaparición. Se había presentado como un trabajador del parque. Les habló de un atajo, de una zona hermosa poco conocida. Las convenció con calma, con una sonrisa tranquila, con autoridad suficiente para no ser cuestionado. El ataque ocurrió en el claro. La tienda fue quemada después.

El bunker había sido construido meses antes. No para ellas específicamente. Para cualquiera.

Durante el juicio, que comenzó en febrero de 2021, la sala permaneció en silencio absoluto mientras se reproducían las grabaciones de audio. La voz de Ethan era plana, sin emoción. Describía los años como si hablara del clima. Dijo que no buscaba matarlas. Que solo quería que “existieran fuera del ruido del mundo”.

El jurado no tardó.

Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Cuando se leyó la sentencia, Haley tomó la mano de Emma. No lloraron. Habían llorado todo lo que el cuerpo permite llorar durante cinco años bajo tierra.

Hoy viven lejos del bosque. Cambiaron de nombre. Siguen en terapia. Algunas noches aún despiertan con la sensación de no poder respirar. Pero están vivas. Caminan bajo el sol. Eligen qué comer. Cierran una puerta solo cuando ellas quieren.

El árbol fue cortado. El bunker demolido. No hay señal alguna de lo que ocurrió allí. Solo tierra removida y silencio.

Pisgah sigue abierto al público. Los senderos están llenos de excursionistas. Familias. Fotografías. Risas.

Pero quienes conocen esta historia saben algo que no aparece en los mapas.

Que el peligro no siempre ruge.

Que a veces se presenta con uniforme, con credenciales, con una voz amable.

Y que incluso en los lugares más hermosos… el infierno puede estar justo debajo de tus pies.