El ruido de las risas llenaba la plaza central del pequeño pueblo de Ávila. Eran risas feas, huecas, cargadas de crueldad. Cuatro adolescentes se burlaban de una chica que caminaba torpemente con bastón. Su nombre era Lucía, tenía 21 años y una leve parálisis en la pierna derecha a causa de un accidente de infancia.

Lucía había aprendido a ignorar las miradas, a vivir despacio, con dignidad. Pero esa tarde de septiembre, el mundo parecía querer recordarle su fragilidad.

—¿Qué pasa, coja? ¿Te caíste del andador? —gritó uno de los chicos, lanzando una carcajada.

Lucía siguió caminando, sin responder. Su corazón latía con fuerza, pero no quería darles el gusto.

—¡Eh! Te estoy hablando —dijo otro, empujándola.

El bastón cayó al suelo. Lucía intentó agacharse, pero el golpe la desequilibró. Cayó de rodillas. Los chicos estallaron en risas. Uno de ellos incluso grabó con el móvil.

—Mira qué buena toma para TikTok —dijo con burla.

Nadie en la plaza intervino. Algunos miraban desde lejos, fingiendo no ver. Otros simplemente seguían su camino.

Lucía recogió su bastón con manos temblorosas. Las lágrimas caían, pero no emitió ni un sonido. Caminó hasta el banco más cercano, se sentó y respiró. Tenía el alma rota.

Una mujer mayor se acercó y la abrazó en silencio. Lucía no sabía que esa mujer, doña Teresa, era la madre de uno de los hombres más temidos y respetados de la zona: Marcos “El Toro” Ramírez, líder del club de motoqueros “Los Lobos Negros”.

Una hora después, la noticia llegó a los oídos de Marcos. No necesitó escuchar mucho más. Solo se puso la chaqueta de cuero, encendió su Harley y reunió a sus compañeros.

—Vamos a dar un paseo —dijo con voz grave.

Cuando los motores rugieron al unísono, el sonido se extendió por todo el valle. Los vecinos salieron a las ventanas. Era como si una tormenta metálica se acercara.

Lucía seguía en la plaza, todavía intentando recomponerse, cuando los vio aparecer. Diez motos negras se detuvieron frente al banco donde ella estaba. La gente empezó a murmurar.

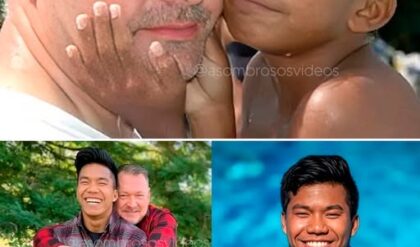

Marcos bajó primero, alto, tatuajes en los brazos, barba espesa, mirada dura. Se acercó a Lucía con paso firme.

—¿Tú eres Lucía? —preguntó, con tono suave pero decidido.

Ella asintió, temerosa.

—Mi madre me contó lo que pasó. ¿Sabes quiénes fueron?

Lucía negó con la cabeza. No quería problemas.

—No importa —dijo él—. Nosotros nos encargamos.

Marcos se giró hacia sus compañeros. No dijo nada más. No hacía falta.

En menos de una hora, los “valientes” bravucones fueron localizados en un bar de las afueras. Las risas se apagaron cuando las motos se estacionaron en la puerta.

Marcos entró sin levantar la voz.

—¿Quién fue el que se metió con una chica en la plaza esta tarde? —preguntó.

Nadie respondió. Uno de los chicos bajó la mirada.

—Ah, ya veo —dijo Marcos acercándose—. Pues vas a ir ahora mismo y le vas a pedir disculpas. No mañana. No luego. Ahora.

Los muchachos, asustados, salieron del bar acompañados por los motoqueros. En el camino, la gente observaba, sabiendo que algo importante estaba pasando.

Cuando llegaron de nuevo a la plaza, Lucía seguía allí. No entendía nada.

Marcos se acercó a ella y dijo en voz baja:

—Lucía, ellos tienen algo que decirte.

Los chicos se miraron entre sí. Uno dio un paso adelante, con la voz temblorosa:

—Perdón… fuimos unos idiotas.

Lucía lo miró a los ojos. No vio odio, solo miedo y vergüenza.

—Está bien —susurró—. Pero no lo hagan nunca más. Nadie merece eso.

Marcos asintió satisfecho. Luego, con voz firme, dijo a los chicos:

—A partir de hoy, cada sábado vendréis aquí a ayudar a Lucía. Si necesita algo, lo hacéis. Si vuelve a pasarle algo, me lo diréis. ¿Entendido?

—Sí, señor —respondieron.

Los motoqueros se despidieron de Lucía con respeto. Antes de irse, Marcos se quitó la chaqueta y se la puso sobre los hombros.

—Eres más fuerte que todos nosotros juntos, pequeña —dijo con una sonrisa.

Esa noche, las redes del pueblo ardieron. Alguien había grabado el momento en que los motoqueros escoltaban a Lucía por la calle. El vídeo se hizo viral. “Justicia en dos ruedas”, decía el título.

Lucía, al principio, se sintió abrumada. Pero luego, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Porque se dio cuenta de que no estaba sola.

Los días pasaron. Los chicos que antes la atormentaban comenzaron a ayudarla sinceramente. Uno la acompañaba al centro de rehabilitación, otro le llevaba los libros. El pueblo entero cambió.

Los Lobos Negros siguieron visitando la plaza cada domingo. No para imponer miedo, sino para saludar a Lucía, compartir un café y asegurarse de que la bondad seguía siendo más fuerte que la crueldad.

Marcos se convirtió en su protector, su amigo, su hermano mayor de alma.

Una tarde, ella le dijo:

—Gracias por venir aquel día.

Él sonrió, mirando el horizonte.

—No fue justicia, Lucía. Fue respeto. Y el respeto no se pide, se enseña.

Y así, en un pueblo donde el silencio había sido cobardía, un rugido de motores se convirtió en símbolo de dignidad.

Desde entonces, cada vez que Lucía pasaba por la plaza, los niños jugaban sin miedo y las risas ya no eran crueles, sino sinceras.

Porque aquel día, un grupo de motoqueros no solo defendió a una chica. Cambió para siempre la forma en que un pueblo entero entendía la palabra valor.