Amelia Whitmore nació en un mundo de privilegios. Su padre, Richard Whitmore, era uno de los terratenientes más ricos de la región, con propiedades que se extendían hasta donde alcanzaba la vista y una fortuna invertida en negocios a lo largo de Estados Unidos. La mansión familiar, majestuosa y luminosa, parecía un castillo moderno. Pero tras sus muros dorados, Amelia vivía atrapada en una realidad que el dinero no podía cambiar.

Desde pequeña, una condición debilitante en sus piernas le impidió caminar. Los mejores médicos de Nueva York, Chicago y Europa desfilaron por la mansión con diagnósticos implacables: no había nada más que hacer. Su padre gastó millones en tratamientos, máquinas, terapias experimentales y piscinas de rehabilitación. Todos fracasaron. La vida de Amelia se convirtió en un desfile interminable de enfermeras, fisioterapeutas y especialistas que la trataban como una muñeca de cristal.

Aun así, ella soñaba con lo más sencillo: poder ponerse de pie por sí misma. Desde la ventana de su habitación, observaba a los trabajadores del campo moviéndose con fuerza y libertad, y sentía envidia de esa independencia que a ella le estaba negada. No quería cambiar su vida de privilegios por la de ellos, pero anhelaba lo que representaban: movimiento, propósito, libertad.

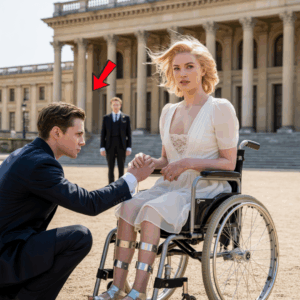

Todo cambió un verano cuando convenció a su padre de dejarla visitar las tierras de la familia. En el porche de una vieja casa de campo, Amelia conoció a Jacob, un joven granjero de mirada directa y manos curtidas por el trabajo. A diferencia de todos los demás, él no la miró con compasión ni con incomodidad. La vio a ella, no a su silla de ruedas. Ese gesto simple encendió una chispa en el corazón de Amelia.

Los días siguientes, Jacob comenzó a acercarse con naturalidad. Su forma de hablar, sin adornos ni discursos médicos, le transmitió algo nuevo: dignidad. Un atardecer, mientras el cielo se teñía de dorado, Jacob pronunció tres palabras que lo cambiaron todo: “Déjame intentarlo”. Amelia, acostumbrada a falsas esperanzas, se rió con amargura. ¿Qué podía hacer un granjero sin estudios que los mejores médicos del mundo no habían logrado? Pero Jacob insistió: “Quizás todos miraron en el lugar equivocado. Solo necesitas a alguien que crea en ti”.

Esas palabras la persiguieron toda la noche. Por primera vez, Amelia sintió que alguien le ofrecía no una cura, sino fe. Al día siguiente, aceptó probar.

El granero se convirtió en su sala de entrenamiento. Jacob, paciente y firme, la animaba a dar pequeños pasos: estirar las piernas, plantar los pies en el suelo, levantarse unos segundos con apoyo. Sin máquinas, sin laboratorios, solo con un bastón de madera, un par de sillas y sus manos fuertes. Cada intento fallido la llenaba de frustración, pero Jacob nunca la dejó rendirse. “El progreso no se mide en velocidad, sino en no detenerse”, repetía.

Richard, el padre, observaba con escepticismo. Estaba convencido de que Amelia se llevaría otra decepción. Incluso enfrentó a Jacob, acusándolo de dar falsas esperanzas. Pero el joven respondió con calma: “No pretendo ser mejor que un médico. Solo me niego a rendirme”. Esa honestidad desarmó al millonario, aunque aún dudaba.

Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Con cada esfuerzo, Amelia se transformaba. Una tarde, logró ponerse de pie durante unos segundos sin apoyo. Temblaba, sudaba, lloraba, pero estaba de pie. Jacob sonrió y dijo: “¿Ves? Sí puedes”. Richard, que había entrado en silencio, no pudo contener las lágrimas. Por primera vez en años, vio un destello de esperanza.

Ese fue solo el comienzo. Amelia empezó a dar pasos, tambaleantes al principio, más firmes después. Cada caída era recibida no con compasión, sino con aliento: “Caer significa que lo intentaste. Intentar te acerca más”. Poco a poco, la joven que había pasado la vida entre muros de mármol y diagnósticos médicos volvió a sonreír.

La mansión, antes silenciosa, volvió a llenarse de vida. El personal hablaba en voz baja sobre el “milagro” de Amelia. Richard, finalmente convencido, estrechó la mano de Jacob en señal de respeto. “¿Qué quieres a cambio?”, preguntó. El granjero respondió: “Nada. Verla caminar es suficiente”.

El momento definitivo llegó en una tarde de otoño. Frente a los ojos incrédulos de su padre, Amelia caminó cinco pasos seguidos dentro del granero. Al llegar al final, giró la vista hacia él y, entre lágrimas, susurró: “Lo logré”. Richard la abrazó llorando, mientras Jacob, en silencio, sonreía satisfecho.

Con el tiempo, Amelia pudo desplazarse con un bastón. Recuperó la alegría, la risa y la independencia que nunca había tenido. Descubrió que los milagros no siempre llegan de batas blancas ni de fortunas infinitas, sino de la fe inquebrantable y el amor sincero.

Su historia no fue solo la de una joven que aprendió a caminar, sino la de alguien que descubrió la fuerza interior que siempre había tenido y que otro, un simple granjero, supo despertar.

Hoy, Amelia es testimonio vivo de que hay cosas que el dinero jamás podrá comprar: esperanza, perseverancia y amor.