PARTE I: EL SILENCIO QUE GRITA (2005)

El bosque no guarda secretos. Simplemente los devora y escupe los huesos.

14 de Marzo de 2005. Parque Nacional Yosemite. Sector Norte.

El aire olía a pino, a tierra mojada y a algo más. Algo dulce. Algo rancio.

La guardabosques Sara Chen se detuvo en seco. Llevaba botas de montaña gastadas y una radio que crepitaba estática en su cadera. Conocía el olor de la muerte animal. Un ciervo caído. Un coyote enfermo. Pero esto era diferente. Este olor tenía un peso específico. Pesaba como el olvido.

Apartó las ramas de manzanita con sus guantes de cuero. El terreno era traicionero, una cicatriz de granito gris en la ladera de la montaña. Nadie venía aquí. Ni los turistas con sus cámaras, ni los escaladores con su ego.

Solo el viento. Y el olor.

Sara siguió el rastro invisible. Veinte minutos de lucha contra la maleza. Sus pulmones ardían por el aire frío de la altitud. Entonces, la vio.

Una boca negra en la piedra. Una caverna oculta por la vegetación, como una herida infectada en la piel de la montaña.

—¿Servicio de Parques? —gritó Sara. Su voz rebotó en las paredes de piedra y murió sin respuesta.

Sacó su linterna. El haz de luz cortó la oscuridad como un bisturí.

Dio un paso adentro. El suelo crujía. Huesos de roedores. Ceniza antigua. Y al fondo, en la penumbra, una forma.

No era un animal. Era un naufragio humano.

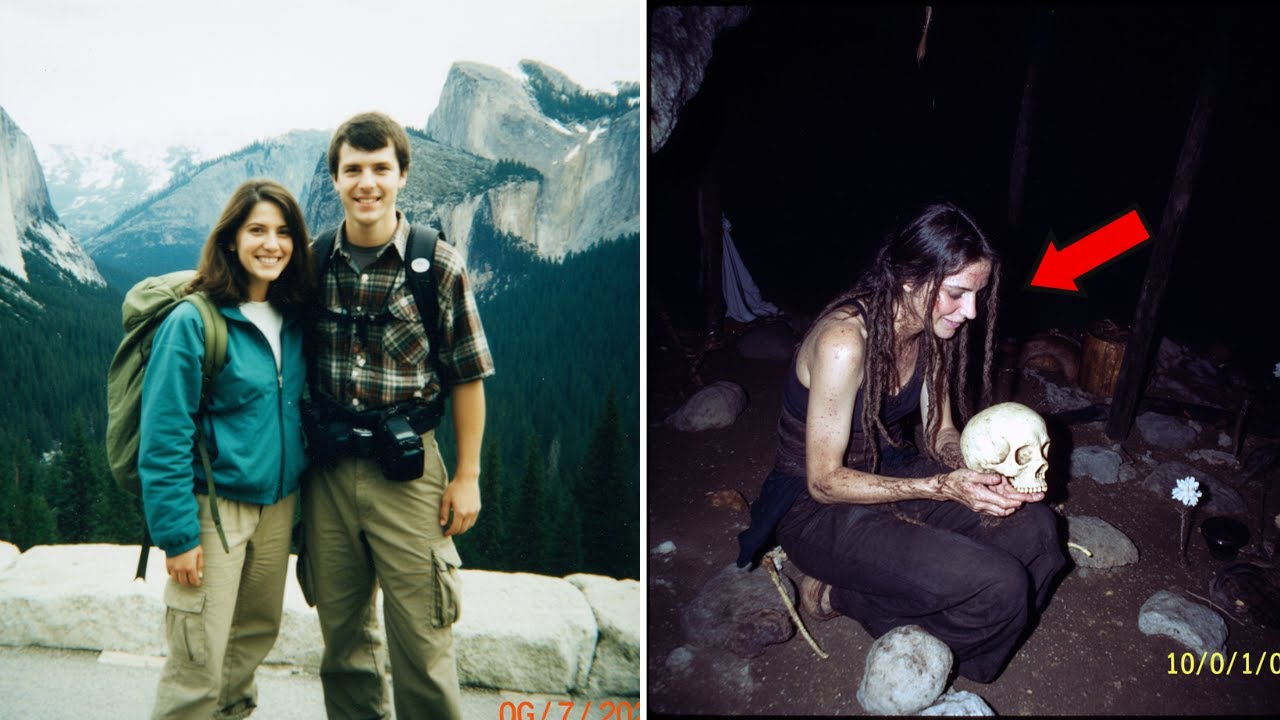

Una mujer. O lo que quedaba de una. Piel translúcida estirada sobre un esqueleto vivo. Cabello enmarañado, sucio, cayendo como una cascada de petróleo hasta su cintura. Estaba acurrucada sobre pieles de animales curtidas con torpeza.

Sara sintió que la bilis le subía a la garganta. Pero no fue la desnutrición lo que la paralizó. Fue lo que la mujer tenía en los brazos.

Un cráneo.

Un cráneo humano. Amarillo. Pulido. Sin rastro de carne. Limpio por el tiempo y el tacto constante.

La mujer mecía el cráneo. Lo acunaba contra su pecho hundido, donde el corazón latía visiblemente bajo las costillas.

—Shh —susurró la mujer. Su voz sonaba a grava y desuso—. Tyler está durmiendo. No hagas ruido.

Sara retrocedió un paso, su mano temblando sobre la radio. —¿Señorita? —dijo, luchando por mantener la calma profesional—. Soy la oficial Chen. Estoy aquí para ayudar.

La mujer levantó la vista. Sus ojos eran enormes, dos pozos de locura lúcida. No había miedo en ellos. Había una paz aterradora.

—Tyler dice que hoy hace sol —dijo la mujer, girando el cráneo para que las cuencas vacías miraran a Sara—. ¿Verdad, amor?

La mujer asintió por el cráneo, moviendo la mandíbula inferior con su propia mano huesuda. —Sí, Emma. Hace sol. Deberíamos ir al lago.

Sara sintió un escalofrío que le heló la médula. Recordó los carteles. Los rostros sonrientes grapados en los tablones de anuncios tres años atrás. Emma Harley y Tyler Morrison. Desaparecidos. Octubre, 2002.

Tres años. Mil noventa y cinco días.

—¿Eres Emma? —preguntó Sara.

La mujer parpadeó, confundida, como si ese nombre perteneciera a un idioma muerto. —Yo era Emma. Ahora somos Emma y Tyler.

Apretó el cráneo más fuerte. Besó la frente de hueso. —Nunca nos separamos. Él me cuida. Él me enseñó a cazar.

Sara activó la radio. —Comando, aquí Chen. Código 10-54. Necesito evacuación médica y… Dios mío. Necesito al forense.

El rescate fue una batalla. No contra el terreno, sino contra la devoción.

Cuando los paramédicos, David y Marcus, entraron en la cueva, la realidad de la escena los golpeó como un puñetazo físico. El olor a humanidad concentrada. El pequeño altar de piedras al fondo. La locura tangible.

—Emma, tenemos que llevarte —dijo Marcus, extendiendo una manta térmica.

Emma retrocedió, siseando como un animal acorralado, protegiendo el cráneo con su cuerpo. —¡No! ¡Tyler viene conmigo! ¡No lo dejaré solo! ¡Tiene frío!

—Puede venir —intervino Sara rápidamente, viendo el pánico en los ojos de la chica—. Tyler viene. Lo prometo.

Emma se relajó un milímetro. Miró al cráneo. —¿Quieres ir con ellos, Ty?

Ella inclinó la cabeza, escuchando una voz que solo existía en la sinapsis rota de su cerebro. —Dice que está bien. Pero no me sueltes, Emma.

—Nunca —prometió ella.

La sacaron en camilla. Un esqueleto cargando a otro esqueleto. Bajo la luz brutal del sol de California, Emma cerró los ojos y murmuró sobre el cielo azul al oído inexistente de su novio muerto.

El helicóptero ascendió. Abajo, el bosque de Yosemite se extendía, vasto e indiferente. Un océano verde que se había tragado a dos amantes y había devuelto a uno y medio.

PARTE II: EL ECO DEL ACANTILADO (2002 – 2005)

La memoria es un monstruo que te muerde cuando intentas dormir.

Hospital Regional de Fresno. 48 horas después del rescate.

La habitación era blanca. Demasiado blanca. Olía a antiséptico y a desesperanza.

El Dr. Roberto Santos, psiquiatra jefe, miraba a través del espejo unidireccional. Al otro lado, Emma estaba sentada en la cama. Limpia. Con el cabello desenredado. Parecía una niña pequeña en un mundo de gigantes.

Pero en su regazo, el cráneo seguía allí.

Los médicos habían intentado quitárselo. Ella había gritado hasta que los vasos sanguíneos de sus ojos estallaron. Había peleado con la fuerza histérica de una madre defendiendo a su hijo. Santos había ordenado que se lo dejaran.

—Es su ancla —le explicó a Margaret y David Harley, los padres de Emma, que esperaban en el pasillo, temblando—. Si se lo quitamos ahora, su mente colapsará. Para ella, ese hueso es Tyler. Está vivo.

Margaret lloraba en silencio, apretando una foto de Emma antes de la montaña. Una chica con mejillas sonrosadas. No este espectro.

—¿Ella sabe… sabe que murió? —preguntó el padre, David.

—No —dijo Santos—. Su mente ha reescrito la realidad para sobrevivir. La soledad la habría matado. Así que creó un fantasma.

Dentro de la habitación, Emma acariciaba el arco cigomático del cráneo. —Esta cama es dura, Tyler. La cueva era mejor. Las pieles eran suaves.

Tyler no respondió. Pero en la cabeza de Emma, la voz era clara. Barítono. Cálida. —Estamos a salvo, Em. Descansa. Yo vigilo.

Emma sonrió. Una sonrisa rota.

La terapia comenzó como una excavación arqueológica. Santos tenía que cavar a través de capas de trauma para encontrar la verdad.

—Cuéntame sobre el día que llegaron, Emma.

Emma miraba al vacío. Sus manos nunca dejaban de tocar el hueso. —El cielo era perfecto. Octubre. Las hojas eran de oro. Tyler quería la foto perfecta. “Solo un poco más cerca del borde, Em”, dijo. Él amaba la luz.

—¿Y qué pasó?

El monitor cardíaco de Emma aceleró. Beep. Beep. Beep.

—Caminamos. Yo miraba un halcón. No vi la piedra suelta.

Flashback. El sonido del viento. La grava deslizándose.

Emma cerró los ojos. —Resbalé. Grité. Tyler soltó la cámara. Ni siquiera lo pensó. Se lanzó hacia mí. Me agarró la mano. Su agarre era fuerte. Caliente.

Las lágrimas empezaron a caer sobre el cráneo amarillo. —Me tiró hacia tierra firme. Pero la física… la física es cruel. Para salvarme, él tuvo que perder su centro de gravedad.

—¿Lo viste caer? —preguntó Santos suavemente.

—Lo vi volar —susurró Emma—. Por un segundo, pareció que volaba. Y luego… el sonido.

Ese sonido. Hueso contra granito. Carne contra roca. Un sonido húmedo y final.

—Bajé —continuó, su voz temblando—. Tardé horas. Cuando llegué… él estaba roto. Sus piernas… su cabeza… había tanta sangre.

—¿Estaba vivo?

—Me miró. Creo que me miró. Y luego se fue.

Silencio en la habitación blanca.

—¿Y entonces? —presionó Santos.

—Esperé. Esperé a que despertara. Esperé a que alguien viniera. Grité hasta que escupí sangre. Nadie vino. Pasaron los días. Tyler empezó a… cambiar.

El olor. Las moscas. Los coyotes rondando en la oscuridad, con ojos brillantes, esperando su turno.

—Tuve que protegerlo —dijo Emma, con una ferocidad repentina—. Los animales querían llevárselo. Lo cubrí con piedras. Lo enterré. Pero me sentía tan sola. Tan sola que mi propia voz me asustaba.

—¿Cuándo empezaste a escucharlo?

—Cuando la nieve llegó. Estaba muriendo de frío. Me iba a dejar ir. Iba a cerrar los ojos y morir. Y entonces, Tyler me habló. “Levántate, Emma. Haz fuego”.

—Era tu propia mente, Emma.

—¡No! —Emma apretó el cráneo—. ¡Era él! ¡Él me salvó! Me dijo cómo poner las trampas. Me dijo qué bayas comer. Cuando desenterré… cuando el cuerpo se fue y solo quedó esto… lo limpié. Lo cuidé. Porque él me cuidó a mí.

En el pasillo, los padres de Tyler, Robert y Susan Morrison, llegaron. Habían enterrado un ataúd vacío hacía tres años. Ahora, sabían que su hijo estaba en una habitación de hospital, reducido a calcio, siendo acunado por la chica por la que murió.

—Queremos a nuestro hijo —dijo Robert, con la voz rota por la ira y el dolor—. Queremos enterrarlo.

—Lo tendrán —prometió Santos—. Pero deben tener paciencia. Si se lo quitamos ahora, mataremos a Emma. Y Tyler murió para que ella viviera. No desperdicien su sacrificio.

Esa noche, Emma tuvo una pesadilla. Estaba de vuelta en la cueva. Pero el cráneo no le hablaba. El cráneo gritaba. Gritaba con la voz del viento.

Despertó gritando. —¡Tyler! ¡No te vayas!

Las enfermeras entraron. La encontraron hiperventilando, besando el cráneo frenéticamente. —Dime que estás aquí. Dime que no estoy sola.

Era una escena de amor gótico. Una Piedad macabra. La chica viva y el novio muerto, unidos por un cordón umbilical de locura.

PARTE III: EL ADIÓS EN LA TIERRA (2005 – 2015)

Sanar no es olvidar. Sanar es aprender a caminar con la cicatriz.

El proceso de separación fue una tortura medieval.

Santos diseñó un programa. “Terapia de Transición”. Minutos sin el cráneo. Luego horas.

El primer día, pusieron el cráneo en una mesa a dos metros de la cama. Emma estiraba los brazos, llorando como una niña perdida en un centro comercial. —¡Está demasiado lejos! ¡No puede oírme!

—Puede oírte, Emma —decía su madre, Margaret, sosteniéndole la mano—. Está en tu corazón, no en ese hueso.

—No entiendes —sollozaba Emma—. Sin él, soy solo yo. Y yo no soy suficiente.

Fue la frase más triste que Santos había escuchado en veinte años de carrera. Yo no soy suficiente.

Poco a poco, la niebla se levantó. Le mostraron videos de la búsqueda. Vio a sus padres envejecer tres años en tres minutos de metraje. Vio el dolor de los Morrison.

La realidad empezó a filtrarse a través de las grietas de su fantasía.

Una tarde, tres semanas después del rescate, Emma estaba sentada frente a la ventana. El cráneo estaba en la mesa. Ella lo miró. Realmente lo miró. Por primera vez en años, no vio a Tyler. Vio calcio. Vio cuencas vacías. Vio la muerte.

—Estás muerto, ¿verdad? —susurró.

El cráneo no respondió. No hubo voz en su cabeza. Solo silencio.

El silencio fue aterrador. Pero también fue limpio.

Emma lloró. No el llanto histérico del pánico, sino el llanto profundo y gutural del duelo. Lloró por el chico que cayó. Lloró por los tres años perdidos. Lloró por la chica que murió en esa montaña y la mujer extraña que había regresado.

Llamó a Santos. —Estoy lista.

La ceremonia de entrega fue privada. Los padres de Tyler entraron en la habitación. Traían una caja de terciopelo azul. El color favorito de Tyler.

Emma tomó el cráneo con ambas manos. Lo besó una última vez en la frente de hueso. —Gracias —le dijo al hueso—. Gracias por salvarme. Gracias por no dejarme morir. Ahora puedes dormir. De verdad.

Lo colocó en la caja. Cuando la tapa se cerró, Emma sintió que le arrancaban un pulmón. Se dobló por la cintura, emitiendo un sonido que heló la sangre de todos los presentes. Pero no intentó abrir la caja.

Tyler se había ido.

El funeral fue real esta vez. Un ataúd pequeño. Un agujero en la tierra. Emma, vestida de negro, se mantenía en pie solo gracias a la fuerza de voluntad y al brazo de su padre. Dejó caer una flor silvestre sobre la tumba. Una amapola de California. La misma flor que crecía fuera de su cueva.

—Adiós, amor —susurró.

Pero la historia no terminó en el cementerio.

La reintegración fue brutal. El mundo era ruidoso, rápido y brillante. Emma no sabía cómo ser normal. Dormía en el suelo porque el colchón le parecía una mentira. Guardaba comida en los bolsillos porque temía que mañana no hubiera nada.

Hablaba sola. A veces, miraba a una esquina vacía y esperaba una respuesta que ya no llegaba.

Un año después, dio una entrevista. La única. La periodista le preguntó: —¿Crees que estabas loca?

Emma miró a la cámara con ojos antiguos. —La locura es una respuesta cuerda a una situación imposible. Mi mente se rompió para protegerme. Tyler… mi versión de Tyler… fue mi guardián. No me avergüenzo de haberlo amado, incluso cuando solo era hueso. Me avergüenzo de haber necesitado tanto no estar sola.

Diez años después. 2015.

Emma regresó a Yosemite. Caminó por el sendero con la guardabosques Chen, que ahora era capitana.

Llegaron al acantilado. El lugar de la caída. El viento soplaba igual que aquel día. Indiferente. Eterno.

Emma se paró en el borde. Ya no era la chica esquelética de la cueva. Era una mujer con cicatrices, sí, pero sólida. Había terminado su carrera de biología. Ayudaba a otros sobrevivientes de trauma.

Miró hacia el abismo. —Todavía hablo con él —confesó Emma—. A veces. En mis sueños.

—¿Y qué te dice? —preguntó Chen.

Emma sonrió. Una sonrisa verdadera, aunque triste. —Me dice que siga caminando. Que la vista es hermosa, pero que no mire abajo. Que mire adelante.

Emma se giró, dando la espalda al precipicio, dando la espalda a la muerte. El cráneo estaba enterrado. El fantasma estaba en paz. Y ella, finalmente, estaba viva.

Bajó la montaña, dejando que el bosque guardara sus secretos una vez más.