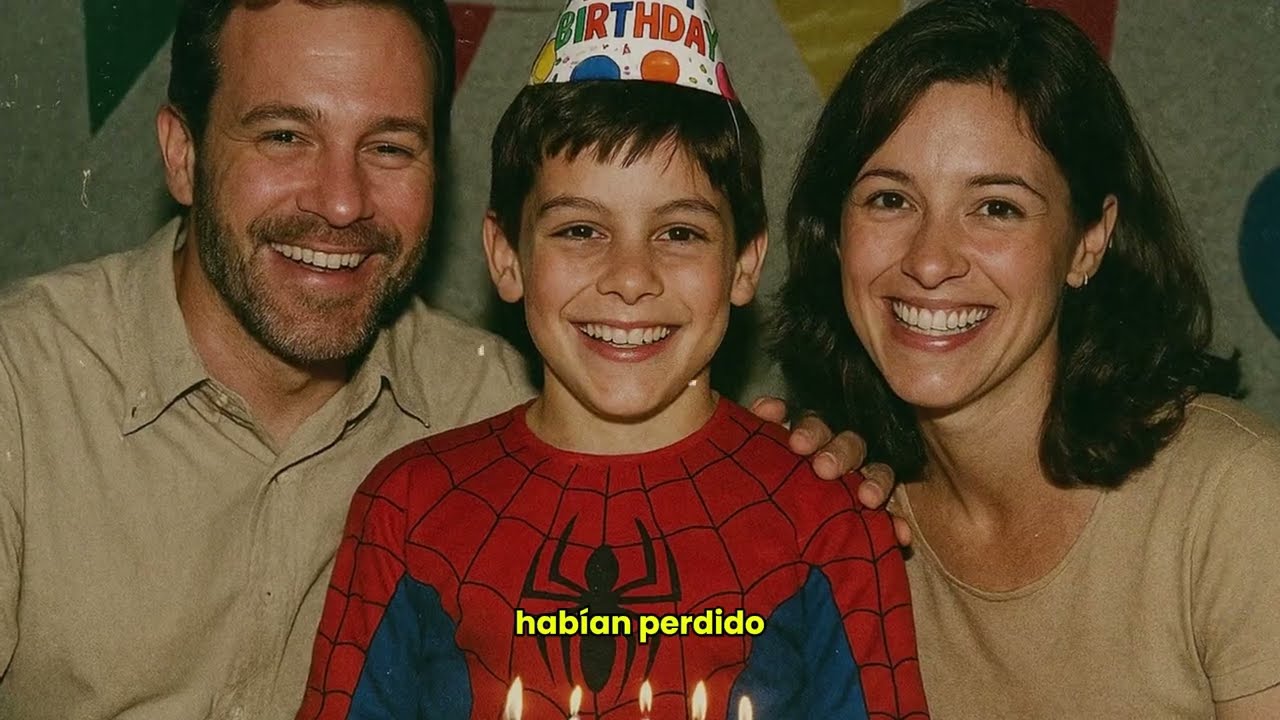

El 15 de agosto de 1998, el barrio de El Juncal se despertó bajo un sol radiante. La casa de los Ríos era un vórtice de alegría, globos y el dulce olor del glaseado de la tarta de chocolate. Era la fiesta de séptimo cumpleaños de Mateo Ríos. Mateo era un niño de cabello rubio brillante y una risa tan contagiosa que hacía girar el mundo de sus padres, Ana y Miguel.

La fiesta era el epítome de la felicidad suburbana. Había treinta niños corriendo por el jardín, entrando y saliendo, perdidos en el caos de los juegos y la emoción. Para Ana y Miguel, era la prueba de que su vida era estable, segura y bendecida.

El caos duró hasta las 4:30 p.m. Fue el momento de la tarta. Ana llamó a Mateo para que se sentara a la cabeza de la mesa. Todos cantaron. Pero el asiento del cumpleañero estaba vacío.

Al principio, fue un juego. “Está escondido”, dijo Miguel, riendo. Pero el juego se convirtió en pánico en cinco minutos. Los treinta niños fueron reunidos, contados. Mateo no estaba.

La búsqueda fue inmediata. Los padres y los invitados se lanzaron al jardín, a la casa, gritando su nombre. A las 5:00 p.m., la policía de la ciudad estaba en la puerta.

El Comandante de la Gendarmería, Ernesto Ramos, el hombre que dirigió la investigación, se enfrentó a un enigma limpio. No había signos de entrada forzada. La casa estaba intacta. La única pista era la valla del patio trasero, que tenía la puerta ligeramente abierta, lo que sugería que Mateo se había aventurado en el Parque de las Flores adyacente.

La Operación de Búsqueda y Rescate (SAR) fue masiva. Cientos de voluntarios peinaron el Parque de las Flores, los bosques circundantes y los barrios vecinos. La teoría inicial era que Mateo se había perdido jugando a las escondidas o había sido recogido por un extraño que pasaba por la carretera. El Comandante Ramos se inclinó hacia la segunda opción: un secuestro rápido y limpio. Pero sin un cuerpo, sin un rescate, sin testigos, el caso se estancó.

La angustia de Ana y Miguel fue pública y desgarradora. La casa, que había sido un faro de alegría, se convirtió en una tumba de silencio. El parque de al lado, un lugar de juego, se convirtió en un monumento al dolor.

El tiempo es la herramienta más cruel del misterio. El caso se enfrió. Las fotos de Mateo envejecieron en los carteles. Ana y Miguel vendieron la casa dos años después, incapaces de soportar el peso de un lugar lleno de recuerdos de su hijo. Su matrimonio se rompió bajo la tensión de la incertidumbre. El misterio de Mateo Ríos se convirtió en la leyenda más triste de la ciudad, un expediente archivado y sellado.

Pasaron diez años.

El año era 2008. La familia Vargas se había mudado a la antigua casa de los Ríos, buscando un nuevo comienzo. El padre, Luis Vargas, decidió remodelar el garaje, un espacio que Miguel Ríos había utilizado como taller.

El martes por la tarde, Luis, con un martillo en la mano, golpeó una pared de yeso que cubría una vieja cavidad de ventilación. La pared se rompió, revelando un espacio oscuro. Mientras limpiaba los escombros, Luis vio algo inusual.

Un pequeño objeto de tela estaba atascado en el fondo de la cavidad. Lo sacó. Era una bolsa de lona vieja, manchada y húmeda. Dentro, envuelta en varias capas de plástico y cinta adhesiva, había una carta. Doblada cuidadosamente.

Luis llamó a la policía. El Teniente Vega, el nuevo jefe de la unidad de investigación, se hizo cargo. La carta fue entregada al laboratorio forense.

El análisis de la letra reveló que la nota había sido escrita en 1998, utilizando un bolígrafo y un papel comunes de la época. No había huellas dactilares legibles, pero la antigüedad y la ubicación sellada eran irrefutables. La nota era auténtica.

Y su contenido era un acto de crueldad final, una venganza fría y premeditada.

La carta no era de Mateo. Era de Ángel, un primo de Miguel, el padre de Mateo. Un hombre que había estado presente en la fiesta de cumpleaños de 1998, un hombre cuya presencia no había levantado ninguna sospecha.

La nota no era un mensaje de rescate, sino una confesión fría y calculada:

“Miguel, te quité lo que más amabas, lo único que te hacía superior a mí. Por tu avaricia, perdí la herencia de mi abuela. Y tú seguiste adelante, con tu vida perfecta, con tu hijo. Me quitaste todo. Yo te quité lo único que te importaba. Lo hice en tu fiesta, bajo tus narices. Nadie mira a la familia, ¿verdad? Nadie mira al que se queda. Está donde la nieve nunca se derrite. Ahora, vive con el vacío que yo viví. Ángel.”

El horror se instaló en la comisaría. Mateo no fue víctima de un extraño; fue víctima de una venganza familiar, llevada a cabo por alguien que había compartido la mesa de la tarta de cumpleaños con sus padres.

El Teniente Vega localizó al Comandante Ramos, ahora jubilado, y le mostró la nota. La furia de Ramos fue incontenible. La teoría del “secuestro limpio” se confirmó, pero el culpable era invisible, uno de los suyos.

El enfoque se centró en la frase escalofriante: “Está donde la nieve nunca se derrite.”

El primo, Ángel, vivía una vida discreta en la misma ciudad. La policía lo arrestó. Confrontado con la nota sellada y la evidencia del odio familiar, se derrumbó.

Su confesión reveló la verdad final: la mañana después de la fiesta, cuando el caos había pasado, él regresó a la casa. Entró usando una llave que había copiado. Mató a Mateo y llevó su cuerpo a una propiedad familiar olvidada en las montañas, a más de cien kilómetros de distancia, un lugar que había sido un glaciar y donde la tierra permanece congelada. Enterró el cuerpo bajo una capa de hielo y roca. Antes de irse, volvió a la casa y selló la nota en la pared del garaje, un último acto de terror psicológico, una bomba de tiempo para destruir la vida de Miguel diez años después.

Su confesión reveló la verdad final: la mañana después de la fiesta, cuando el caos había pasado, él regresó a la casa. Entró usando una llave que había copiado. Mató a Mateo y llevó su cuerpo a una propiedad familiar olvidada en las montañas, a más de cien kilómetros de distancia, un lugar que había sido un glaciar y donde la tierra permanece congelada. Enterró el cuerpo bajo una capa de hielo y roca. Antes de irse, volvió a la casa y selló la nota en la pared del garaje, un último acto de terror psicológico, una bomba de tiempo para destruir la vida de Miguel diez años después.

El descubrimiento de la nota y el consiguiente arresto de Ángel trajo un cierre brutal a Ana y Miguel. El dolor de la pérdida se mezcló con el horror de la traición. El cuerpo de Mateo fue recuperado de su tumba de hielo en las montañas.

El caso de Mateo Ríos se resolvió con la revelación de que el mayor peligro no acecha en la oscuridad del bosque, sino en el resentimiento silencioso de un familiar. La nota, la única evidencia material que el asesino dejó deliberadamente, se convirtió en el testigo que esperó una década para cumplir su misión: exponer el mal que se había escondido bajo la fachada de la familia.