El sonido no era un juego. Era un golpe seco, rítmico, violento. Hueso contra pared. Yeso contra mampostería. En la oscuridad de la mansión, el ruido resonaba como un metrónomo de la locura.

Mateo, de diez años, no estaba intentando llamar la atención. Estaba intentando escapar de su propia piel.

Sentado en la esquina de su habitación, con el rostro bañado en un sudor frío y pegajoso, el niño estrellaba su brazo enyesado contra el borde del rodapié. Una y otra vez. Sus ojos estaban desorbitados, inyectados en sangre, mirando a la nada y a todo a la vez. No veía los juguetes caros que su padre le compraba para compensar sus ausencias. No veía la lluvia golpear la ventana. Solo sentía.

Sentía el fuego. Sentía el movimiento.

—¡Sáquenmelo! —gritó, un aullido ronco que se desgarró en su garganta—. ¡Sáquenmelo, me están comiendo!

Se rascaba la piel visible cerca del codo hasta sangrar. Sus uñas, sucias y rotas, arañaban la fibra de vidrio blanca que se había vuelto grisácea y mugrienta. Lo que debería haber sido un instrumento de curación, un simple yeso para una fractura de cúbito, se había transformado en una prisión de tortura.

La puerta se abrió de golpe. La luz del pasillo cortó la penumbra como una navaja.

Carlos, su padre, entró hecho una furia. No había dormido en tres días. Su traje de marca estaba arrugado, su corbata deshecha. El estrés de la fusión de su empresa y los gritos nocturnos de su hijo lo habían convertido en un hombre al borde del colapso.

—¡Basta, Mateo! —bramó Carlos, cruzando la habitación en dos zancadas—. ¡Vas a destrozarte el hueso!

Agarró al niño por los hombros y lo lanzó sobre la cama. Mateo pataleó, gritando, convulsionando como un animal atrapado en una trampa de acero.

—¡Me pica! ¡Me muerden! ¡Están caminando dentro! —sollozaba el niño, con la saliva cayendo por su barbilla.

—¡No hay nada dentro! —gritó Carlos, inmovilizándolo con su peso—. ¡Es solo la curación! ¡El médico lo dijo! ¡Deja de inventar!

Desde el marco de la puerta, una silueta observaba con frialdad clínica. Lorena. La madrastra.

Llevaba una bata de seda impoluta y los brazos cruzados. Su rostro era una máscara de perfecta decepción. No había compasión en sus ojos, solo un cálculo gélido.

—Te lo dije, Carlos —su voz era suave, venenosa, como miel derramada sobre cristal roto—. No es dolor físico. Es un brote psicótico. Quiere castigarte. Quiere que te sientas culpable por casarte conmigo.

Carlos miró a su esposa, desesperado, buscando una respuesta lógica. Luego miró a su hijo, que ahora intentaba morder el yeso con sus propios dientes, gruñendo.

—No puede ser normal, Lorena. Míralo. Tiene fiebre.

—Es psicosomático —insistió ella, entrando en la habitación sin acercarse al niño—. El trauma del divorcio, la nueva casa… Está perdiendo la cabeza, Carlos. Si no lo internamos, se hará daño de verdad. O nos hará daño a nosotros.

En la esquina de la habitación, casi invisible en las sombras, estaba Rosa.

La niñera.

Rosa no tenía títulos universitarios ni trajes de seda. Tenía manos callosas, cincuenta años de vida dura y un instinto que valía más que cualquier diagnóstico médico. Ella no veía a un niño loco. Veía a un niño moribundo.

Rosa dio un paso adelante, el olor la golpeó de nuevo.

Era sutil, pero inconfundible para alguien que había criado a cinco hijos en el campo. No era el olor rancio del sudor acumulado bajo un yeso de verano. Era algo más pesado. Un aroma dulzón, empalagoso, mezclado con el hedor acre de la carne que se estropea. Olía a muerte disfrazada de caramelo.

—Señor Carlos —dijo Rosa, su voz temblorosa pero firme—. El niño no miente. Huele mal. Muy mal.

Carlos se volvió, con los ojos inyectados en ira.

—¡Limpia la habitación entonces, Rosa! ¡Es tu trabajo! —espetó, cegado por la manipulación de su esposa—. Si huele mal es porque esconde comida. Lorena dice que lo vio guardar dulces.

—No es comida, señor…

—¡Basta! —Carlos se levantó, tomando una decisión impulsada por el agotamiento—. No voy a pasar otra noche así. Lorena tiene razón. Mañana llamaré a la clínica psiquiátrica “Santa María”. Necesita sedación y profesionales. Yo no puedo más.

Mateo, al escuchar la palabra “clínica”, dejó de luchar. Su cuerpo se quedó rígido. El terror puro reemplazó a la histeria. Miró a Rosa, sus ojos grandes y oscuros llenos de una súplica que le partió el alma a la mujer.

—Nana… —susurró el niño.

Carlos salió de la habitación arrastrando a Lorena, cerrando la puerta con un golpe definitivo. El silencio que siguió fue peor que los gritos.

Rosa se acercó a la cama. Mateo temblaba. Su frente ardía como un horno industrial. La fiebre estaba consumiéndolo.

—Nana —repitió el niño, agarrando la mano de Rosa con sus dedos hinchados y morados—. No estoy loco. Te lo juro.

—Yo te creo, mi niño. Yo te creo.

Mateo tiró de ella, acercándola a su rostro. Su voz bajó a un susurro conspiratorio y aterrador.

—Ve a la cocina. Trae el cuchillo del pan. El grande.

Rosa se heló.

—¿Qué? No, Mateo…

—Córtamelo —suplicó él, con lágrimas silenciosas cayendo por sus mejillas—. Córtame el brazo. Ya no lo quiero. Si me lo cortas, dejarán de comerme. Te prometo que no gritaré. Solo córtalo.

La brutalidad de la petición golpeó a Rosa como un puñetazo físico. Un niño de diez años prefería la mutilación a soportar un minuto más de aquella tortura invisible.

En ese momento, Rosa vio algo.

Sobre la sábana blanca, inmaculada, una pequeña hormiga roja caminaba con prisa. No iba hacia el suelo. Iba hacia el brazo de Mateo. La pequeña criatura llegó al borde del yeso y, sin dudarlo, se metió dentro, desapareciendo en la oscuridad entre la piel y la escayola.

Como quien vuelve a casa.

Rosa comprendió. Todo encajó con un horror que le revolvió el estómago. El olor dulzón. La desesperación. La fiebre.

No era locura. Era una carnicería.

Se levantó de golpe. No había tiempo para pedir permiso. No había tiempo para convencer a un padre ciego ni para enfrentarse a una madrastra psicópata. Si esperaba a la mañana, Mateo terminaría en una celda acolchada, sedado, mientras su brazo se pudría hasta matarlo de una septicemia.

—Espera aquí —dijo Rosa. Su voz ya no temblaba. Era acero puro.

Rosa salió al pasillo. Escuchó las voces de Carlos y Lorena discutiendo en el piso de abajo. Bajó las escaleras de servicio, sigilosa como una sombra, y salió al garaje. La lluvia caía a cántaros, empapando su uniforme, pero no le importó.

Buscó en la caja de herramientas de Carlos. Ignoró los martillos y destornilladores. Sus manos encontraron lo que buscaban: unas cizallas industriales. Oxidadas, pesadas, capaces de cortar alambre grueso.

Subió corriendo. El corazón le martilleaba en el pecho.

Entró en la habitación de Mateo y giró el pestillo. Click.

Se encerró con el niño.

—¿Nana? —Mateo la miró, asustado por la herramienta metálica en sus manos.

—Dame el brazo, mi amor. Va a hacer ruido. No te muevas.

Rosa encendió la lámpara de la mesita de noche y la acercó al brazo. La luz reveló manchas oscuras y húmedas que empezaban a traspasar el yeso desde dentro.

Desde el pasillo, se oyeron pasos fuertes. Carlos había intentado entrar y encontró la puerta cerrada.

—¡Rosa! —gritó, golpeando la madera—. ¿Qué haces? ¡Abre la puerta!

—¡Se ha vuelto loca! —chilló Lorena desde atrás—. ¡Va a hacerle daño al niño! ¡Llama a la policía, Carlos!

Rosa ignoró los gritos. Ignoró las patadas en la puerta que hacían temblar el marco. Su mundo se redujo a ese cilindro de yeso sucio y al niño que la miraba con confianza ciega.

—Confía en mí —susurró ella.

Metió la punta de la cizalla en el borde superior del yeso. La piel de Mateo estaba tan hinchada que el metal le rozó, pero él no se quejó.

Crack.

El sonido de la fibra rompiéndose fue seco.

—¡ROSA! ¡ABRE O TIRO LA PUERTA! —bramaba Carlos. El pomo giraba violentamente.

Rosa apretó los dientes y usó ambas manos para hacer palanca. Avanzó centímetro a centímetro. El olor comenzó a salir. Era una bofetada de podredumbre. Un hedor tan denso que la hizo lagrimear.

Crack. Crack.

—¡Ya casi está, aguanta! —dijo Rosa, sudando.

Con un último esfuerzo sobrehumano, la cizalla partió la base del yeso cerca de la muñeca. La estructura perdió su tensión. Rosa dejó caer la herramienta y metió los dedos en la grieta que había creado.

—¡NO! —gritó Carlos desde fuera, y con un estruendo final, la cerradura cedió.

La puerta se abrió de golpe. Carlos entró tropezando, listo para atacar a la niñera, pensando que estaba agrediendo a su hijo. Lorena venía detrás, con una sonrisa triunfal disimulada, esperando el espectáculo que confirmaría el despido de la empleada.

Pero nadie se movió.

En ese preciso instante, Rosa abrió el yeso en dos mitades, separándolas como la cáscara de una fruta podrida.

El silencio que cayó sobre la habitación fue absoluto. Pesado. Mortal.

Lo que cayó sobre la sábana no fue solo polvo de yeso.

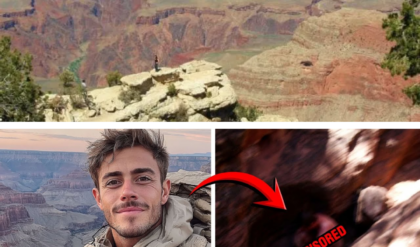

El brazo de Mateo estaba irreconocible. La piel, antes pálida, era una masa de carne viva, roja y purulenta, que supuraba un líquido oscuro y pegajoso. Pero lo peor no eran las heridas.

Lo peor era el movimiento.

Cientos, quizás miles de hormigas rojas y pequeñas larvas blancas se retorcían frenéticamente sobre la carne expuesta, huyendo de la luz repentina. Habían creado túneles en la piel necrótica. Se estaban dando un festín.

El brazo estaba cubierto de una sustancia viscosa y brillante. Miel.

—¡Dios mío! —gritó Rosa, retrocediendo con horror, llevándose las manos a la boca.

Carlos se quedó petrificado a mitad de camino. Su cerebro se negó a procesar la imagen durante un segundo. Luego, el olor lo alcanzó. El hedor insoportable de la infección avanzada y el azúcar fermentado.

Vio las hormigas dispersarse por la sábana blanca. Vio el hueso casi expuesto en una zona donde la carne había sido consumida.

—Papá… —gimió Mateo, mirando su propio brazo con una mezcla de fascinación y terror, antes de desmayarse por el shock.

Carlos cayó de rodillas. La náusea y la culpa lo golpearon con la fuerza de un tren. Vio la realidad. No había locura. Su hijo había estado siendo devorado vivo, lentamente, día tras día, mientras él lo ataba a la cama.

Vomitó en el suelo. Violenta y dolorosamente.

Lorena, en el umbral, palideció. Su plan había sido perfecto. El diagnóstico psiquiátrico estaba asegurado. Pero la evidencia física… eso no se podía ocultar con palabras. Intentó retroceder, salir de la habitación antes de que la miraran.

—Fue ella… —dijo Rosa. Su voz era baja, pero cargada de una ira bíblica. Señaló el yeso abierto en el suelo.

Rosa pateó una de las mitades del yeso hacia Carlos. En el interior, pegado a la gasa podrida, había residuos cristalizados de color ámbar.

—Miel —dijo Rosa, mirando fijamente a Lorena—. Alguien inyectó miel y agua con azúcar dentro del yeso. Para atraerlas. Para que se lo comieran.

Carlos levantó la vista. Tenía vómito en la barbilla y lágrimas en los ojos, pero su expresión había cambiado. El dolor había dado paso a algo mucho más peligroso. Una furia asesina.

Se giró lentamente hacia su esposa.

Lorena estaba temblando.

—Carlos, no… es ridículo. La niñera está loca, ella lo puso ahí…

Pero la mentira murió en sus labios. Carlos se levantó. Ya no era el empresario cansado. Era un padre que acababa de ver el infierno en el brazo de su hijo.

—Voy a matarte —susurró.

Lorena dio un grito y echó a correr por el pasillo. Carlos no la persiguió de inmediato. Se volvió hacia Mateo.

—¡Rosa! ¡La ducha! ¡Ahora! —gritó, cargando el cuerpo inerte de su hijo.

Corrieron al baño. Carlos metió a Mateo, con ropa y todo, bajo el chorro de agua fría. Con manos temblorosas, empezó a lavar la inmundicia. Lloraba abiertamente, sollozando, pidiendo perdón a gritos mientras veía cómo el agua arrastraba las larvas y la miel por el desagüe, revelando la piel en carne viva y dañada.

—Perdóname, hijo. Perdóname, por favor…

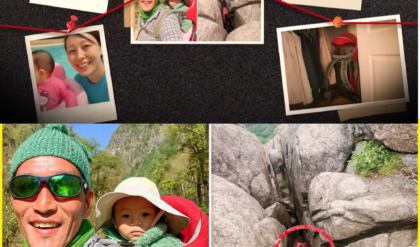

Mientras los médicos de urgencias se llevaban a Mateo en la ambulancia media hora después, la policía llegaba a la casa.

Rosa había encontrado algo más. En el baño de Lorena, escondida al fondo de un cajón de cosméticos, una jeringa de cocina gruesa. Todavía pegajosa. La prueba irrefutable.

Carlos vio cómo esposaban a Lorena en la entrada de la casa. Ella gritaba, exigiendo abogados, maldiciendo a la niñera, mostrando su verdadero rostro retorcido y cruel. Carlos se acercó a ella. Los oficiales tuvieron que retenerlo para que no le saltara al cuello.

—Si mi hijo pierde el brazo —le dijo al oído, con una voz que heló la sangre de los presentes—, rezarás para que la cárcel no te suelte nunca. Porque si sales, yo estaré esperando.

Tres semanas después.

El sol de la tarde entraba por la ventana del salón, iluminando un escenario muy diferente.

Mateo estaba sentado en el sofá. Su brazo ya no tenía yeso. Estaba envuelto en vendajes limpios y suaves. Los cirujanos habían tenido que realizar injertos de piel y una limpieza profunda que llegó hasta el periostio, pero habían salvado el brazo. Las cicatrices serían grandes, un mapa de guerra en su piel, pero el brazo estaba ahí.

Carlos estaba sentado a su lado, leyendo un libro en voz alta. Había dejado la empresa. Había dejado las reuniones. Ahora su única prioridad estaba sentada a su lado.

Rosa entró con una bandeja de merienda.

—Tu favorito, campeón. Sándwich sin corteza y jugo de naranja.

Mateo sonrió. La sombra de terror había desaparecido de sus ojos, aunque maduró diez años en aquellas noches de tortura.

—Gracias, Nana.

Carlos cerró el libro y miró a la mujer que estaba de pie frente a ellos.

—Rosa —dijo él. Su voz estaba llena de una humildad dolorosa—. No sé cómo… no sé cómo pagarte. Si no fuera por ti… si hubieras obedecido…

Carlos tragó saliva, incapaz de terminar la frase. La imagen de las hormigas seguía visitándolo en pesadillas cada noche.

Rosa sonrió, una sonrisa cansada pero llena de paz.

—No tiene que pagarme nada, señor Carlos. Solo prométame una cosa.

—Lo que sea. Tienes la casa, tienes mi sueldo, lo que quieras.

—Prométame que la próxima vez que su hijo diga que le duele, usted escuchará. Aunque todo el mundo diga que está loco. Escuche a su sangre.

Carlos asintió, con los ojos húmedos, y puso su mano sobre la cabeza de Mateo.

—Te lo prometo.

Mateo se inclinó y abrazó a Rosa con su brazo bueno, enterrando la cara en su delantal. Ella le acarició el pelo, sabiendo que había salvado mucho más que un brazo ese día. Había salvado a una familia de la oscuridad.

Y en algún lugar, en una celda fría y gris, Lorena miraba una pared vacía, sola con su veneno, dándose cuenta de que subestimar el instinto de una buena mujer había sido su último y fatal error.