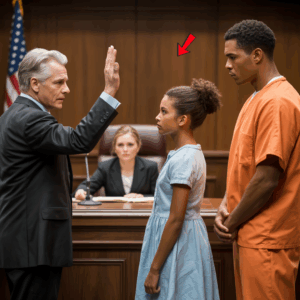

El aire dentro de la sala del tribunal se sentía pesado, como si cada respiro cargara con el peso del juicio. El acusado, Marcus Thompson, permanecía en silencio en la mesa de la defensa, con las muñecas apoyadas sobre la superficie de madera y los ojos cansados tras meses de audiencias. Enfrente, el fiscal ordenaba sus papeles con la frialdad de quien estaba seguro de que la balanza de la justicia ya se había inclinado. El juez, severo y de cabello canoso, levantó su mazo, listo para continuar con el caso.

Entonces, sucedió algo inesperado.

Desde la segunda fila de la galería, una pequeña figura se levantó. No era más alta que el propio estrado de los testigos, con sus trenzas atadas con cintas moradas. Naomi Thompson, de nueve años, la hija de Marcus, avanzó hacia el pasillo central. Su voz sonó clara y valiente, cortando la tensión como una espada:

“Soy la abogada de mi papá.”

Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Los murmullos se deshicieron en un silencio absoluto. Todas las miradas se posaron en aquella niña negra, con unos ojos que brillaban más que cualquier discurso preparado por un abogado.

El alguacil dio un paso al frente instintivamente y susurró:

—“Señorita, usted no puede…”

Pero Naomi levantó la mano, como si ordenara silencio. Su audacia congeló incluso a los oficiales más experimentados.

Las cejas del juez se arquearon.

—“Jovencita, este es un tribunal de justicia. Solo los abogados con licencia pueden representar a los acusados.”

Naomi no se inmutó. Apretaba contra su pecho un cuaderno desgastado, con páginas llenas de apuntes y líneas subrayadas que había copiado con esfuerzo de los libros de derecho en la biblioteca. Su voz vaciló apenas un segundo, pero enseguida recuperó la firmeza:

“Mi papá no hizo lo que dicen. Nadie lo está escuchando. Si nadie más va a luchar por él, entonces lo haré yo.”

Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. El fiscal se acomodó las gafas, molesto pero visiblemente desconcertado. El defensor público asignado, abrumado por demasiados casos, bajó la cabeza con vergüenza silenciosa. Incluso Marcus apenas podía hablar. Con los labios temblorosos susurró:

—“Mi niña…”

El juez se recostó en su asiento, tratando de recuperar la autoridad. Pero la imagen de Naomi—desafiante, inocente e inquebrantable—lo obligó a detenerse. Aquello no estaba en el reglamento. Por primera vez en semanas, el tribunal no se trataba de estatutos ni mociones; se trataba de la verdad, dicha desde el corazón de una niña.

El juez carraspeó, intentando ocultar su sorpresa.

—“Jovencita, ¿cómo te llamas?”

—“Naomi Thompson” —respondió con firmeza—. “Y sé que no soy abogada. Pero necesito que me escuche.”

La sala estalló en murmullos otra vez. El juez levantó la mano pidiendo silencio. La observó por un largo momento y luego hizo un gesto al alguacil:

—“Déjela hablar… unos minutos. Luego continuaremos.”

Naomi subió al estrado de los testigos, sus piernas demasiado cortas para tocar el suelo. Abrió su cuaderno, su letra era desordenada pero decidida. Miró a su padre y luego al juez.

—“Dicen que mi papá robó dinero de su trabajo. Pero no lo hizo. Esa noche estaba conmigo. Estábamos trabajando en mi proyecto de ciencias. Todavía tengo el volcán que construimos en la cocina. Puedo mostrarle fotos.”

El fiscal objetó de inmediato:

—“Su Señoría, esto es un testimonio impropio. Ella es menor de edad y esto no es relevante—”

—“Objeción denegada” —interrumpió el juez, con un tono más duro de lo habitual—. “Lo permitiré.”

Naomi pasó a otra página, donde había dibujado una línea de tiempo.

—“Dicen que él salió a las 9 p.m. Pero nuestro proyecto duró hasta casi medianoche. Derramé bicarbonato por todo el suelo y papá tuvo que limpiarlo. No pudo haber estado en la tienda donde desapareció el dinero.”

Sus pequeños dedos temblaban al sostener una Polaroid: la cocina desordenada, el volcán a medio terminar en el mostrador, su padre arrodillado a su lado con harina en la camisa. El juez se inclinó hacia adelante, examinando la foto.

Marcus se cubrió el rostro con las manos. Lágrimas se filtraron entre sus dedos. Había rogado a su defensor público que investigara esa noche, que comprobara la coartada. Pero nadie se molestó. Ahora, su hija lo hacía por él.

El fiscal volvió a insistir:

—“Esto es manipulación emocional, no evidencia—”

Pero antes de que terminara, una mujer del fondo de la sala se levantó. Era la vecina de Marcus, la señora Álvarez, una maestra jubilada.

—“Su Señoría” —dijo con voz temblorosa pero clara—, “yo recuerdo esa noche. Naomi me llamó porque necesitaba más vinagre. Fui a su casa a las 10 p.m. y fue Marcus quien me abrió la puerta. Puedo testificar.”

Un murmullo recorrió la sala una vez más. El fiscal perdió la compostura. Sus notas ya no parecían tan ordenadas.

El juez golpeó su mazo, con expresión seria.

—“Este tribunal no se guía por el teatro. Pero los hechos importan. Se suspende la sesión hasta mañana. Quiero que la defensa revise esta coartada adecuadamente.”

El sonido del mazo retumbó como un trueno.

Cuando la sala se vació, Marcus abrazó fuertemente a Naomi.

—“Me salvaste, mi niña.”

Su voz se quebró, pero ella susurró:

—“No, papá. Solo dije la verdad.”

Esa noche, el caso que parecía perdido cambió de rumbo.

A la mañana siguiente, los periodistas abarrotaban las escaleras del tribunal. La historia de la niña de nueve años que defendió a su padre ya se había esparcido. Las cámaras destellaban, los micrófonos se extendían, pero Marcus y Naomi entraron de la mano, acompañados por la señora Álvarez.

Dentro, el ambiente era distinto. La seguridad del fiscal había desaparecido. Evitaba mirar a Naomi, sus papeles menos ordenados que antes.

El juez entró, restaurando el orden con su mazo.

—“Procedamos.”

El abogado defensor, visiblemente avergonzado, por fin hizo su trabajo. Presentó la línea de tiempo que Naomi había expuesto, ahora confirmada por el testimonio de la señora Álvarez. Los registros telefónicos verificaron la llamada nocturna de Naomi a su vecina. Las horas coincidían perfectamente.

Luego vinieron las fotografías. La camisa manchada de harina que Marcus llevaba en la Polaroid coincidía con la que los oficiales recogieron como evidencia al arrestarlo. La acusación del fiscal se derrumbó bajo el peso de esos detalles ignorados.

Naomi se quedó en silencio, aferrada a la mano de su padre. Su trabajo estaba hecho.

El fiscal intentó un último recurso:

—“Su Señoría, incluso si esta línea de tiempo es correcta, no prueba de manera concluyente—”

Pero el juez lo interrumpió:

—“No, abogado. Lo que prueba es que su oficina no investigó adecuadamente. Una niña de nueve años acaba de exponer una negligencia que debería avergonzarnos a todos.”

Marcus exhaló, sus hombros al fin se relajaron.

El juez se dirigió al jurado:

—“Han escuchado las pruebas. Ahora deberán deliberar.”

El jurado se retiró. Los minutos parecieron horas. Naomi se apoyó en su padre, los párpados pesados pero el espíritu intacto.

Cuando regresaron, el portavoz se puso de pie:

—“Declaramos al acusado, Marcus Thompson, no culpable.”

Las palabras cayeron como un rayo. Estallaron vítores en la sala. Los reporteros corrieron por declaraciones. Marcus cayó de rodillas, abrazando a Naomi mientras las lágrimas corrían libres.

—“Lo logramos. Somos libres.”

El juez, manteniendo la formalidad, suavizó su voz al mirar a Naomi:

—“Señorita Thompson, usted no puede ser la abogada de su padre, pero nos recordó por qué importa la verdad. Nos recordó el valor.”

Esa misma noche, frente a las cámaras, un periodista le preguntó a Naomi qué le había dado fuerzas para hablar. Ella miró directo a la cámara y respondió con calma pero firmeza:

“Porque mi papá siempre creyó en mí. Yo solo creí en él.”

Marcus le apretó la mano, orgulloso más allá de las palabras. Por primera vez en meses, no era un acusado: era un padre, libre de volver a casa con su hija.

La historia de Naomi Thompson se difundió por todo el país, no solo como un drama judicial, sino como un recordatorio: a veces, la justicia necesita más que abogados y leyes. A veces necesita el coraje de un niño que se niega a dejar que la verdad de su padre quede sin ser escuchada.

Y en ese momento, bajo los destellos de las cámaras y las preguntas de la prensa, Naomi simplemente sonrió. No era abogada. Era algo más fuerte: la voz de su padre cuando él no la tenía.