PARTE 1: EL PESO DEL SILENCIO

El teléfono vibró sobre la mesa de caoba. Una vez. Dos veces.

Esteban Márquez lo ignoró. El vicepresidente de finanzas señalaba un gráfico de proyección anual, y Esteban, con la mente afilada como un bisturí, estaba a punto de desmantelar su argumento. Eran las 6:00 PM de un jueves en el centro de Madrid. El aire acondicionado zumbaba. El mundo de los negocios no espera.

El teléfono vibró una tercera vez. Esteban miró la pantalla. Carolina.

Su hija de nueve años nunca llamaba. Jimena, su esposa, se encargaba de todo. Algo en la insistencia del aparato le provocó un calambre en el estómago. Un instinto primario.

—Disculpen un segundo —murmuró Esteban, deslizando el dedo sobre la pantalla.

—¿Hola?

—Papá… —La voz era un hilo. Un susurro roto, como cristal pisado—. Papá, por favor, ven a casa rápido. Ya no puedo más. Mi espalda duele horrible.

El mundo de Esteban se detuvo. El gráfico de finanzas desapareció. La sala de juntas se desvaneció. Solo existía ese sonido: el terror puro en la voz de su hija.

—Carolina, mi amor, ¿qué pasa? —Su voz se tensó, alertando a los ejecutivos—. ¿Te caíste?

—Es que… llevo todo el día cargando a Mateo. —Un sollozo ahogado cruzó la línea—. No para de llorar. Madrastra Jimena dice que es mi responsabilidad. Dice que no puedo bajarlo hasta que se calle.

Esteban sintió que la sangre se le helaba en las venas.

—¿Mateo? —preguntó, confundido—. ¿Lo tienes en brazos?

Mateo tenía un año y medio. Pesaba doce kilos. Era un niño grande, robusto. Demasiado para los brazos de una niña.

—Sí, papá. Pesa mucho. Me duelen los brazos. Me duele la columna. Siento que me quema.

—¿Desde cuándo lo tienes cargando?

Hubo un silencio al otro lado, solo roto por la respiración agitada de la niña.

—Desde que te fuiste. A las ocho.

Esteban miró su reloj. Las seis y diez. Diez horas. Diez malditas horas.

—¿Dónde está Jimena? —El rugido que salió de su garganta hizo que el vicepresidente retrocediera un paso.

—En su cuarto. Viendo la tele. Dijo que tenía jaqueca. Dijo que no la molestara. Papá, tengo hambre. No he comido nada desde el desayuno.

La furia estalló en el pecho de Esteban como una granada. No era enojo. Era algo más oscuro. Era instinto asesino.

—Voy para allá. Aguanta quince minutos. Solo quince.

Colgó sin despedirse de los ejecutivos. Agarró su saco y salió corriendo hacia el ascensor. Su BMW rugió al salir del estacionamiento subterráneo, ignorando los límites de velocidad de la Castellana.

Durante veinte minutos, su mente fue un infierno. Llamó a Jimena. Una vez. Buzón. Dos veces. Buzón. Tres veces. Lo estaba ignorando.

Al llegar a la mansión en las afueras, la casa parecía una boca oscura. Solo había una luz tenue en la cocina. El coche derrapó en la entrada de grava. Esteban saltó del vehículo antes de que el motor se apagara del todo.

Abrió la puerta principal. El sonido lo golpeó primero.

No era solo llanto. Era un aullido ronco, de un bebé agotado. Y el sonido de cristales chocando.

Esteban corrió hacia la cocina. Se detuvo en el umbral. La escena que vio se grabaría en sus pesadillas para siempre.

Caos. Platos sucios cubrían cada centímetro de granito. El suelo era un campo minado de comida seca y leche derramada. Basura desbordada. Un olor agrio flotaba en el aire.

Y en el centro del desastre, estaba ella.

Carolina.

Estaba de pie frente al fregadero, frotando una olla con manos que temblaban violentamente. Pero lo peor no era eso. Lo peor era la sábana. Una sábana vieja, anudada de forma tosca alrededor de su pequeño torso, atando a su espalda al bebé Mateo. El niño pataleaba, golpeando los riñones de su hermana con cada movimiento. Carolina estaba doblada hacia adelante, su columna curvada bajo un peso antinatural, actuando como una bestia de carga humana.

Su cara estaba pálida, bañada en sudor frío. Esteban dio un paso. El suelo crujió. Carolina se giró. Sus ojos, rodeados de ojeras violáceas, se encontraron con los de él.

—Papá… llegaste —susurró.

Y entonces, sus piernas cedieron.

PARTE 2: LA BESTIA EN EL DORMITORIO

Esteban se movió más rápido que el pensamiento. Atrapó a Carolina antes de que su cara golpeara el suelo sucio. El peso combinado de la niña y el bebé casi lo desequilibra.

—¡Estoy aquí! ¡Ya te tengo! —bramó, con la voz quebrada.

Con manos que temblaban de rabia contenida, deshizo el nudo apretado de la sábana. Mateo, liberado, cayó en sus brazos, llorando por inercia. Esteban lo colocó suavemente en su corralito en la esquina de la sala. El bebé se calló casi al instante, agotado.

Esteban volvió con su hija. La ayudó a sentarse en una silla del comedor. Carolina gimió. Un sonido agudo, de dolor físico real.

—No me toques la espalda, por favor —suplicó ella.

—Déjame ver. —Esteban fue suave, pero firme.

Levantó la blusa manchada de sudor y grasa. Ahogó un grito.

La piel blanca de Carolina estaba surcada por marcas rojas y profundas. La tela de la sábana había cortado la circulación en sus hombros. La columna vertebral estaba inflamada, roja y tensa. Era la espalda de un estibador, no de una niña. Tortura. No había otra palabra.

—¿Te hizo esto ella? —preguntó Esteban. Su voz era tan baja que daba miedo.

—Sí… Dijo que así tenía las manos libres para limpiar.

—¿Y Rosa? ¿La empleada?

—Madrastra la despidió hace dos semanas. Dijo que yo podía hacer su trabajo. Que era mi deber.

Dos semanas. Esteban cerró los ojos. Había estado tan ciego. Tan ocupado construyendo un futuro que no vio que estaban destruyendo su presente.

—Quédate aquí. Voy a traer hielo. Y comida.

—Papá… no subas. Ella se va a enojar.

—Que se enoje —dijo Esteban, y sus ojos eran dos pozos de oscuridad—. Voy a subir.

Subió las escaleras de dos en dos. El silencio en el segundo piso era insultante. Abrió la puerta del dormitorio principal de una patada.

La habitación olía a lavanda y aire acondicionado. Jimena estaba reclinada en la cama King Size, rodeada de almohadas de plumas. Llevaba un antifaz de seda en la frente y comía un bombón de una caja dorada. La televisión mostraba una telenovela.

Jimena saltó al ver a su marido.

—¡Esteban! —Se quitó el bombón de la boca—. ¡Me asustaste! ¿Qué haces aquí tan temprano? Pensé que tenías la junta hasta las ocho.

—¿Te duele la cabeza? —preguntó él. Caminó hasta el pie de la cama.

—Horrible. Una migraña espantosa. Por eso le pedí a Carolina que me ayudara un poquito…

—¿Un poquito? —Esteban agarró el control remoto y apagó la televisión. El silencio fue ensordecedor—. Mi hija de nueve años tiene surcos sangrantes en los hombros. Lleva diez horas cargando a un niño de doce kilos. No ha comido.

Jimena rodó los ojos, suspirando con fastidio teatral.

—Ay, por favor, Esteban. Los niños son de goma. Exagera para que le tengas lástima. Solo le pedí que vigilara a su hermano mientras yo descansaba. Es su familia.

—La convertiste en una mula de carga. La ataste como a un animal.

—¡Le enseñé disciplina! —gritó Jimena, sentándose de golpe. La máscara de la esposa dulce cayó, revelando el rostro duro y egoísta que había ocultado—. Esa niña es una inútil, Esteban. Mimada. Necesita aprender lo que cuesta la vida. Mi madre me hacía trabajar desde los siete años y mírame, estoy perfecta.

—Eres un monstruo.

—Soy realista. Tú la crías entre algodones. Yo la preparo para el mundo. Además, despedí a Rosa para ahorrar. Deberías agradecérmelo.

Esteban la miró. Realmente la miró por primera vez en meses. Vio la crueldad en la comisura de sus labios. La frialdad en sus ojos.

—Te quiero fuera de mi casa.

Jimena soltó una carcajada nerviosa.

—¿Qué? No puedes echarme. Soy tu esposa. Tenemos un hijo.

—Te vas. Ahora.

—¡Si me echas te voy a quitar todo! —chilló ella, saltando de la cama—. ¡Te voy a quitar a Mateo! ¡Voy a decir que me pegaste!

Esteban sacó su celular.

—Adelante. Di lo que quieras. Tengo fotos de la espalda de Carolina. Tengo el testimonio de los médicos que la verán en una hora. Tengo las cámaras de seguridad de la cocina que olvidaste que instalé el mes pasado.

El color drenó del rostro de Jimena.

—¿Cámaras?

—Todo está grabado, Jimena. Diez horas de tortura. ¿Crees que un juez te dará la custodia de Mateo cuando vea cómo permitiste que una niña de nueve años lo cargara peligrosamente mientras tú comías chocolates? Irás a la cárcel por negligencia infantil.

Jimena retrocedió, chocando contra el respaldo de la cama. Sabía que había perdido.

—Esteban, espera… estaba estresada. Podemos ir a terapia.

—Empaca. Tienes diez minutos antes de que llame a la policía. Y si te veo cerca de mis hijos otra vez, te destruyo.

Esteban dio media vuelta y salió. No sintió tristeza. Solo una claridad cristalina.

PARTE 3: LA PROMESA

Abajo, la casa estaba en silencio.

Esteban encontró a Carolina donde la había dejado. Se veía tan pequeña en la inmensidad del comedor. Se arrodilló frente a ella. Sacó el botiquín de primeros auxilios y un tubo de crema analgésica.

—¿Se fue? —preguntó Carolina.

—Se está yendo. Para siempre.

Esteban aplicó la crema con suavidad en la espalda maltratada. Carolina hizo una mueca, pero luego suspiró de alivio. El olor a mentol llenó el aire, reemplazando el olor a comida podrida.

Luego, Esteban se levantó y fue a la cocina. Ignoró el desastre. Abrió la nevera. Vacía, salvo por las sobras de Jimena. Sintió una punzada de culpa tan fuerte que casi lo dobla. Pidió comida. La mejor cena que el dinero podía comprar a domicilio. Sopa caliente, pollo asado, puré de papas, helado de chocolate.

Mientras esperaban, sentó a Carolina en el sofá, con cojines apoyando su espalda. Puso a Mateo en su regazo. El bebé dormía plácidamente.

—Papá… —Carolina jugó con el borde de su camiseta—. ¿Por qué no me creías antes?

Esteban la miró, confundido.

—¿A qué te refieres?

—Madrastra decía que si te contaba, tú le creerías a ella. Que los padres siempre le creen a las esposas y no a las niñas mentirosas. Por eso no te llamé las otras veces.

El corazón de Esteban se rompió en mil pedazos. Se dio cuenta de que el abuso no había empezado hoy. Había sido una erosión lenta y silenciosa de la confianza de su hija.

La abrazó con cuidado, enterrando el rostro en su cabello.

—Escúchame bien, Carolina. Tú eres lo más importante en mi vida. Más que el trabajo. Más que cualquier esposa. Si alguien te hace daño, yo quemo el mundo para salvarte. Esa es mi promesa.

—¿De verdad?

—De verdad.

La puerta principal se abrió y se cerró de un golpe. Jimena se había ido. El sonido del taxi alejándose fue la música más dulce que Esteban había escuchado.

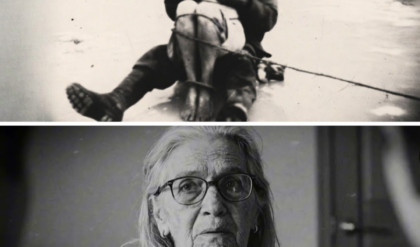

Seis meses después.

El tribunal familiar estaba frío y estéril. El juez revisó el expediente. Las fotos de los moretones. Los videos de seguridad acelerados que mostraban a una niña exhausta tambaleándose bajo el peso de un bebé durante horas.

Jimena estaba sentada al otro lado, con su abogado. Se veía más pequeña, menos arrogante.

—Señora Márquez —dijo el juez, ajustándose las gafas—, la evidencia es abrumadora. Esto no es disciplina. Es crueldad sistemática. Se le revoca la custodia física de Mateo. Se le otorga una orden de restricción respecto a la menor Carolina.

El martillo golpeó la madera. Un sonido seco. Final.

Esa noche, en la casa, el ambiente era diferente. Había una nueva niñera, Patricia. Una señora mayor con risa fácil y manos suaves. La cocina estaba limpia, pero olía a galletas recién horneadas, no a químicos.

Esteban entró en la sala. Carolina estaba en el suelo, jugando con Mateo. Ya no lo cargaba. Estaban construyendo una torre de bloques.

—¡Mira papá! —gritó Carolina—. ¡Mateo puso la pieza azul!

La niña se puso de pie. Su espalda estaba recta. Sus ojos brillaban. Había recuperado el peso perdido. Volvía a ser una niña.

—Papá, ¿puedo contarte un secreto? —dijo ella, acercándose.

—Claro, princesa.

—Ya no me duele la espalda. Pero lo mejor no es eso.

—¿Qué es lo mejor?

—Que ahora sé que si grito, tú vas a venir.

Esteban sonrió, conteniendo las lágrimas.

—Siempre. A la primera llamada.

Tomó a sus dos hijos en brazos. El peso era grande, pero él podía con ello. Porque un padre no es el que paga las cuentas. Un padre es el que quita el peso de los hombros de sus hijos para que ellos puedan volar.

Carolina apoyó la cabeza en el hombro de su padre. Fuera, la noche de Madrid era tranquila. La pesadilla había terminado.

Fin.