La pala golpeaba la tierra con un ritmo constante, metálico, implacable. Eduardo Mendoza detuvo el coche a mitad del camino de entrada cuando escuchó ese sonido. No eran las 3 de la tarde como había planeado; eran las 2. El vuelo se había adelantado y Eduardo solo pensaba en la sonrisa de Valentina, su esposa de apenas seis meses.

Pero ese ruido… ese golpe sordo contra la tierra venía del jardín trasero.

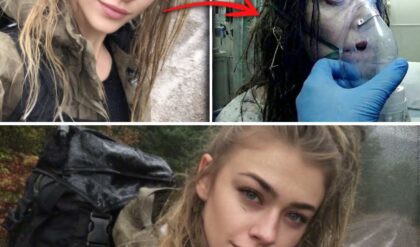

Bajó del auto sin cerrar la puerta. Caminó despacio, bordeando la casa. El aire se sentía pesado, cargado de un presagio metálico. Entonces lo vio. Valentina, con un vestido blanco ahora manchado de barro, cavaba junto al roble viejo. Sus movimientos eran frenéticos, casi rituales.

Y más abajo, dentro del hoyo que ya tenía un metro de profundidad, estaba Sebastián, su hijo de 19 años.

Estaba atado de manos y pies. Una mordaza de tela blanca le cortaba cualquier intento de grito. Los ojos de Sebastián, abiertos como platos y rojos por el llanto, se encontraron con los de su padre. Movió la cabeza desesperadamente. La desesperación de un animal acorralado.

Valentina no lo había visto todavía. Seguía paleando, jadeando, murmurando algo entre dientes que sonaba a una oración macabra. Eduardo sintió que las piernas se le doblaban. El mundo se volvió borroso. Valentina dejó caer otra palada de tierra sobre el pecho de su hijo y entonces, como si algo la alertara, giró la cabeza.

Sus ojos se encontraron. Ella tenía tierra en las mejillas, en el cabello rubio de seda. En su rostro no había miedo. No había culpa. Había algo mucho peor.

Había calma.

—Eduardo —dijo ella con una voz tan suave que helaba la sangre—. No debías llegar todavía.

El inicio del engaño

Para entender este horror, hay que regresar seis meses atrás. A la inauguración de la fábrica textil en Puebla. Eduardo tenía 58 años y un vacío en el pecho del tamaño del universo tras la muerte de su esposa María José. Entonces apareció ella: Valentina Ruiz. 32 años. Ojos verdes que parecían leer el alma.

Ella no preguntó por su dinero. Ella no pidió joyas. Ella solo escuchó.

—Pareces un hombre que lleva el peso del mundo en los hombros —le dijo ella esa noche, entregándole una copa de champán—. Déjame ayudarte a cargarlo.

Eduardo se enamoró como un adolescente. Ignoró las advertencias. Ignoró el instinto de su hijo.

—Papá, es demasiado perfecta —le dijo Sebastián una noche, apenas unas semanas después de conocerla—. Nadie aparece de la nada sabiendo exactamente qué decirte para que sonrías. Hay un hueco de tres años en su historial laboral. ¿De qué vivió?

—Estás celoso —rugió Eduardo—. No soportas que sea feliz.

Esa fue la grieta. Valentina la aprovechó. Con la precisión de un cirujano, comenzó a extirpar a los aliados de Eduardo. Despidió a Dolores, el ama de llaves de toda la vida. Reemplazó al contador. Cambió al abogado.

—Es por modernizar la empresa, cariño —susurraba ella al oído de Eduardo mientras le hacía firmar documentos en la penumbra de su estudio—. Confía en mí.

Y él firmó. Firmó su sentencia de muerte financiera. Firmó la entrega de sus propiedades, sus cuentas, su legado.

El enfrentamiento en el jardín

De vuelta al presente, en el jardín húmedo, el cañón de una pequeña pistola plateada apuntaba ahora al corazón de Eduardo. Valentina la había sacado del bolsillo de su vestido blanco con la elegancia de quien saca un lápiz labial.

—Suelta a mi hijo —suplicó Eduardo. Su voz era un susurro roto. —Él es el único error en mi plan, Eduardo. Investigó demasiado. Entró a mi caja fuerte. Encontró los documentos reales.

Sebastián se retorcía en el fondo de la fosa. La tierra empezaba a cubrir sus hombros. Cada movimiento de Valentina con la pala era un clavo más en el ataúd de la cordura de Eduardo.

—¿Por qué? —preguntó él, las lágrimas quemándole los ojos—. Yo te amaba. —Y yo amaba tu imperio —respondió ella—. Rodrigo, el contador, es mi socio. Y mi amante. Todo lo que firmaste ya fue transferido. Eres un hombre pobre, Eduardo. Solo que aún no lo sabías.

Ella disparó. El estampido fue seco. Eduardo sintió un fuego atravesarle el hombro y cayó de rodillas. El dolor era cegador, pero el horror de ver a Valentina retomar la pala fue mayor. Ella comenzó a cubrir la cara de Sebastián.

—¡No! —gritó Eduardo, arrastrándose por el pasto, dejando un rastro de sangre roja sobre el verde perfecto.

En un último acto de voluntad, Eduardo logró alcanzar su teléfono, que había caído al suelo. No llamó a la policía; no habría tiempo. Presionó el botón de grabar y lo arrojó lejos, hacia unos arbustos, esperando que alguien, algún día, encontrara la verdad.

El rescate y la caída

El destino es una moneda que a veces cae del lado de los justos. El ruido de un motor rugiendo en la entrada interrumpió la escena. Era Héctor, el antiguo contador, junto con la policía. No habían creído la historia del “retiro voluntario” de Eduardo.

Valentina, al ver las luces azules reflejarse en las ventanas de la mansión, soltó la pala. Miró a Eduardo con un desprecio infinito.

—Disfruta de tu miseria —le espetó antes de correr hacia la parte trasera del bosque.

La policía sacó a Sebastián de la tierra. Estaba pálido, casi sin pulso, pero vivo. Eduardo lo abrazó con su único brazo útil, manchándolo de sangre y barro.

—Perdóname, hijo —sollozaba—. Perdóname.

El veredicto del alma

Tres meses después, la capturaron en la frontera. Valentina, o mejor dicho, Verónica Salazar, tenía una larga historia de viudos destruidos. El juicio fue una carnicería emocional. Eduardo tuvo que escuchar cómo ella admitía, con una sonrisa gélida, que nunca hubo un gramo de afecto.

—Hombres como él son fáciles —dijo ella ante el jurado—. Están tan hambrientos de atención que se comen cualquier anzuelo si tiene forma de mujer bonita.

La condenaron a 35 años. Pero la verdadera sentencia para Eduardo no fue la cárcel. Fue la pobreza. Perdió la mansión, las fábricas y el prestigio. Terminó viviendo en un pequeño departamento de dos habitaciones con Sebastián.

Una noche, frente a una cena sencilla de pan y café, Eduardo miró a su hijo. Las cicatrices en las muñecas de Sebastián aún eran visibles.

—Lo perdí todo —dijo Eduardo, bajando la vista. —No —respondió Sebastián, tomando la mano de su padre—. Perdiste el dinero. Pero por primera vez en años, papá, recuperaste los ojos. Ahora ves de verdad.

Eduardo sonrió por primera vez. Una sonrisa triste, pero auténtica. Valentina le había robado la fortuna, pero en el proceso, el barro del jardín había limpiado la ceguera de su corazón.