EL PESO DEL ÓXIDO

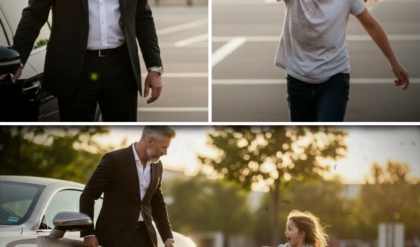

El silencio era un metal frío en la verja de hierro forjado. Jayden, el chico de la calle, lo sintió en la boca del estómago. Las farolas de Charleston parpadeaban sobre la Mansión Caldwell. Una riqueza obscena. Pero en el portal, bajo esa luz cruel, había una mujer. Marian.

Lloraba.

No era un lamento. Era un colapso silencioso. Se aferraba a una carretilla de jardín vieja y oxidada. Como si ese metal inútil fuera su último salvavidas. Su única ancla.

Detrás de ella estaba Grayson. Su hijo. El dueño de todo. Traje impecable. Rostro tallado en mármol. Pero sus ojos… sus ojos eran cemento. Duros. Solo había frustración y desagrado en esa mirada. Una pesadez insoportable.

Jayden vio algo más. Vio el miedo en la sonrisa forzada de Marian. La mansión no era un refugio. Era una jaula dorada. El chico se acercó. Sin pensarlo. Solo quiso aliviar esa soledad. Un segundo de tregua.

Sus dedos rozaron el mango de madera de la carretilla. El óxido frío. Marian se sobresaltó. Pero luego, una calma quieta la inundó. Por un instante, alguien la vio. Alguien, finalmente, vio su dolor.

Grayson lo sintió como una amenaza. Puro instinto de propiedad.

“Aléjate de mi madre. Ahora”. La voz era baja. Perfecta. Un latigazo.

Jayden no se movió.

Marian levantó la vista. Sus ojos, azules y turbios por las lágrimas, rogaron. “No te vayas”. No era debilidad. Era una súplica desesperada. Años de silencio. Años de acumulación. No podía escapar con su hijo a su lado.

El viento sopló. Fuerte. Como un grito.

EL CRISTAL ROTO

“No me ves, Grayson”.

La voz de Marian era un susurro. Pero atravesó el aire. Rompió el cristal de la noche. Ella lo había dicho. La verdad.

“Esta casa… tu mundo… me asfixia”.

El lujo. Él lo había construido para ella. Lo había creado para darle felicidad. Pero se había convertido en una barrera. Una prisión de seda y terciopelo. Había perdido la alegría. Había perdido la libertad.

Jayden, el extraño, el marginado, era ahora el recordatorio. La prueba viva de la calidez humana que ella había perdido.

Grayson se tambaleó. Apenas visible. Un parpadeo de sus ojos perfectos. Era la primera vez que escuchaba. La verdad que había evitado durante años. Su poder no la había hecho feliz. Solo la había alejado.

Bajo el peso de esa verdad, su confianza fría se agrietó.

Jayden observó. Los muros del orgullo familiar se desvanecían. Su presencia, la de un nadie, se había convertido en el catalizador del cambio.

“Por favor,” dijo Marian, las lágrimas ya secas, dejando solo rastros salinos. “Quédate. Solo hoy. Conmigo”.

“Sí”. Una sola palabra. Firme.

Jayden rodó la carretilla con cuidado. Lentamente. Por el sendero de gravilla. El suave clic-clic de la rueda rota. Un sonido rítmico. Y entonces, ella rió. Una risa leve. Clara. Una nota musical que rompió el silencio de años.

La mansión tragó ese sonido. Pero esa risa. Era más fuerte que cualquier desobediencia infantil. Rompía muros invisibles.

EL UMBRAL

Grayson los miró. La madre riendo. El chico de la calle con la carretilla.

El reconocimiento. Lento. Doloroso. El entendimiento de su propio error. La culpa. Oculta durante demasiado tiempo. Finalmente emergía.

Su mundo de control comenzaba a derrumbarse. Pero con el colapso venía la oportunidad.

Marian se acercó a su hijo. Le tocó el brazo. Un gesto de perdón. Un deseo de cambio.

“Estoy aquí, Grayson”. Susurró.

Jayden, testigo accidental. Mediador inesperado. Se dio cuenta. Esta extraña familia no solo le estaba abriendo las puertas de una mansión. Le estaba abriendo la posibilidad de otra vida. Una vida donde la calidez podía existir.

Grayson se irguió. Ya no era el hombre arrogante. Era solo un hijo.

“Entra”. La voz era áspera. Rota. “Por favor”.

Entendió. El débil niño de la calle había devuelto algo perdido a esta casa.

Jayden cruzó el umbral. Sentía su propio destino cambiar. Se entrelazaba con el de ellos. Todo por un simple acto de bondad.

El chico de la calle. La madre silenciada. El hijo ciego. Unidos. En la mansión de Charleston.

El poder de la carretilla rota.