La mañana se había deslizado sobre mí como un velo de agotamiento, denso y pegajoso, en lugar de la luz alegre que Rosy’s Diner solía prometer. A mis 34 años, y con siete meses de embarazo, cada paso sobre el linóleo desgastado era un acto de voluntad pura, una súplica silenciosa de mis pies hinchados a mi espalda dolorida. Me llamo Linda, y en aquel pequeño rincón de Maple Street, donde el aroma a café y tarta de manzana se aferraba a la ropa, yo era la sonrisa cansada pero constante. Mi vida, la pequeña vida que crecía bajo mi corazón, y el futuro incierto con David, mi esposo, dependiendo de las monedas arrugadas que dejaban en la mesa.

David había perdido su trabajo en la construcción hace tres semanas. El golpe había sido duro, no solo para su orgullo, sino para nuestra cuenta bancaria. Las facturas médicas del bebé se amontonaban como una torre de Jenga a punto de caer, y mis dobles turnos en Rosy’s eran el único soporte. “Solo dos meses más, mi amor,” me susurraba a la barriga cada noche, “y luego mamá te sostendrá y todo estará bien.” Esa promesa era mi ancla, mi motor. Yo me movía más despacio ahora, mi centro de gravedad se había desplazado, pero mi determinación no.

El Eclipse de la Amabilidad

El martes, una niebla fría se había colado en el aire y, con ella, entraron tres mujeres. No eran las clientas habituales de Rosy’s, no las que dejaban propinas por el buen café y una charla amistosa. Vestidas con abrigos de diseño y con el aire pulido de quien nunca ha tenido que preocuparse por el precio de una taza, irradiaban una impaciencia afilada que cortaba el ambiente. Sus bolsos de diseñador, apoyados con descuido en la silla, valían más que mi salario de un año.

Me acerqué a su mesa, mi libreta lista, con mi sonrisa más cálida—la que le daba a los ancianos solitarios y a los trabajadores de cuello azul. Pero antes de que pudiera decir “Buenos días,” la rubia de corte de pelo anguloso chasqueó los dedos. El sonido fue pequeño, pero se sintió como un latigazo.

“Tenemos prisa,” espetó con frialdad, sin mirarme a los ojos. “Una reunión de la junta en veinte minutos. Ordena ahora.”

Tomé sus pedidos: cafés elaborados, una coreografía de exigencias específicas. Extra caliente, sin espuma, con leche de avena a una temperatura específica que sabía que frustraría a Joe, el cocinero, pero que yo intentaría lograr. Mientras me dirigía a la estación de café, un dolor punzante me atravesó la parte baja de la espalda. Me detuve, aferrándome al mostrador. El bebé había estado inusualmente inquieto. El Dr. Patterson me había advertido: “Linda, no te excedas. Tu cuerpo necesita descanso.” Pero, ¿cómo le dices al miedo a perder tu apartamento que descanse?

Regresé cinco minutos después con sus bebidas complejas. El murmullo de su conversación—acciones, informes trimestrales, cifras astronómicas—me recordaba la distancia sideral entre nuestros mundos. Deposité la primera taza, pero la morena, antes de que el vapor se disipara, la probó e inmediatamente frunció el ceño.

“No está lo suficientemente caliente,” se quejó en voz alta. “Dije ‘extra caliente’.”

“Lo siento mucho,” respondí con una voz que intenté mantener suave a pesar de la punzada de frustración. “Déjeme traerle una taza fresca de inmediato.” Alargué la mano para retirar el café, pero ella tiró de la taza bruscamente. El movimiento inesperado me hizo tambalear. Otro dolor agudo me recorrió, obligándome a agarrarme al borde de la mesa.

“¿Estás escuchando siquiera?” exigió la tercera mujer. “Te dijimos que tenemos prisa. Este es exactamente el tipo de servicio lento e incompetente que está arruinando este país.”

Mis mejillas ardieron. Pude sentir las miradas de los otros clientes, las cabezas volteándose. Miles de personas servidas, y siempre me enorgullecí de mi atención. Pero ahora, con mi vientre abultado, cada tarea era un desafío. Me apresuré a la cocina. “Joe,” le dije al cocinero, “por favor, haz estas a la perfección, extra, extra calientes.” Mis manos temblaban. Pensé en mi madre, camarera embarazada hace cuarenta años. “La amabilidad no cuesta nada, pero su valor es incalculable.”

La Traición y la Caída

Mientras esperaba el café humeante, me calmé. “Paz, Linda. Por el bebé.” Regresé, moviéndome con una lentitud deliberada. Pero al acercarme, las oí hablar:

“La compañía de mi marido está buscando comprar propiedades en este vecindario,” dijo la rubia. “Una vez que derribemos estos pequeños tugurios y pongamos desarrollos de lujo, triplicaremos nuestra inversión.”

Rosy’s Diner, aquí por treinta años. El corazón de la señora Chen, mi jefa, que me había dado un trabajo cuando nadie más lo haría. Este no era un ‘tugurio’; era una casa.

Dejé la segunda taza. Esta vez, la morena asintió, satisfecha. Justo cuando mi tensión comenzaba a ceder, notó una pequeña mancha de agua en el tenedor.

“Esto es asqueroso,” anunció, elevando la voz para que todo el restaurante la escuchara. “¿Cómo esperan que comamos con utensilios sucios?”

Las lágrimas se me acumularon, pero las contuve. “Traeré cubiertos limpios de inmediato,” dije en voz baja. Mientras me inclinaba para recoger los supuestos cubiertos sucios, mi vientre rozó el borde de la mesa, y tuve que torcer mi cuerpo para alcanzar todo con seguridad.

“Oh, Dios mío,” dijo la rubia con un asco exagerado. “Esto es ridículo. Estás demasiado embarazada para hacer tu trabajo correctamente. Alguien tan lenta y torpe no debería estar sirviendo comida.”

Las palabras me golpearon como un puñetazo físico. Sentí una fuerte patada del bebé, como si la pequeña vida dentro de mí estuviera respondiendo a mi angustia. Clientes, como el Sr. Peterson, dejaron de masticar. En la mesa de la esquina, un hombre callado con franela sencilla y botas de trabajo, al que nunca había notado realmente, observaba todo con una quietud intensa.

La humillación era insoportable. Me di la vuelta, con las manos temblorosas aferradas a los cubiertos. Pero no lo vi. El pie de la rubia, perfectamente pedicurado, se extendió sutilmente.

Mi dedo gordo se enganchó.

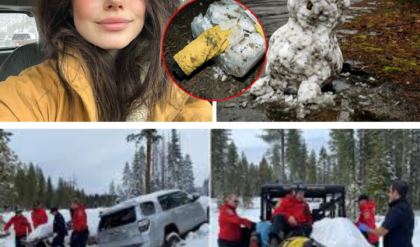

El mundo giró. De repente, estaba cayendo hacia adelante, mi vientre gravídico se dirigía al frío suelo de baldosas. El tiempo se estiró. Grité, un sonido gutural, mientras me retorcía desesperadamente, intentando girar, intentando interponer mi hombro para proteger a mi hija. Pero la inercia fue más fuerte que mi pánico.

Aterricé de costado con un golpe seco que resonó en el silencio repentino del diner. Un dolor lacerante me recorrió la cadera y el hombro. Pero el peor terror fue el silencio dentro de mí. El bebé había dejado de moverse.

“Mi bebé,” jadeé, mis manos presionando frenéticamente mi estómago. “Por favor, por favor, que esté bien.”

Las tres mujeres me miraron con una frialdad desinteresada.

“Tal vez ahora tengas más cuidado,” dijo la rubia, recogiendo su bolso. “Nos vamos. El servicio es absolutamente inaceptable.” Pasaron por encima de mi cuerpo tirado como si fuera un simple obstáculo.

Pero no llegaron lejos.

La Quietud de la Autoridad

El hombre de la franela se había levantado. James. No era grande, pero había una presencia en su movimiento, una autoridad silenciosa. Se acercó a mí.

“Señora, no se mueva,” dijo con una voz suave pero firme, el tipo de calma que exige ser obedecida. Se arrodilló, sus manos callosas y experimentadas sosteniendo mis hombros suavemente. “Voy a llamar a una ambulancia ahora mismo. Solo respire y no se mueva.”

Las tres mujeres se detuvieron en la puerta, la atmósfera había cambiado. James levantó la vista hacia ellas. Sus ojos, ahora enfocados, eran duros y parecían ver más allá de sus fachadas caras.

“No van a ninguna parte,” dijo en voz baja, pero con una firmeza de acero. “Acaban de agredir a una mujer embarazada.”

“¿Agredir?” se burló la morena. “Ella tropezó. No somos responsables de su torpeza.” Pero su voz se quebró.

Mientras la ambulancia se acercaba, sentí un pequeño, pero tranquilizador, patada. Una oleada de alivio me hizo cerrar los ojos. No sabía que el hombre que me había sostenido, el tranquilo James, acababa de iniciar un cambio sísmico en mi vida.

Consecuencias Inesperadas

En la sala de emergencias, el Dr. Williams me sonrió. “Su bebé está perfectamente bien, Linda,” dijo mientras David me apretaba la mano, sus ojos inyectados en sangre. “Pero debe tomárselo con calma. No más dobles turnos.” El torrente de alivio me permitió llorar finalmente—lágrimas de gratitud, agotamiento y miedo reprimido.

Mientras tanto, en Rosy’s, las tres mujeres enfrentaban una realidad muy diferente. El Detective Morrison y dos oficiales habían llegado. James se presentó, y cuando le entregó su tarjeta al detective, las cejas del oficial se dispararon.

“Señoras,” dijo el Detective Morrison, “están siendo acusadas de agresión. Todo el incidente fue captado por las cámaras de seguridad del diner, y tenemos múltiples testigos de que deliberadamente le pusieron la zancadilla a una mujer embarazada.”

“Esto es absurdo,” protestó la rubia. “¿Saben quiénes somos? Llamaré a mi abogado.”

Pero su arrogancia se desvaneció cuando James dio un paso adelante. James Hammond, CEO de Hammond Industries. Su nombre era sinónimo de miles de millones. Había construido su imperio desde una pequeña empresa de construcción, y todavía se ponía botas de trabajo y visitaba las obras. Había estado desayunando en Rosy’s todos los martes desde que su esposa falleció—buscando el consuelo de la comida sencilla y la amabilidad.

“No suelo inmiscuirme,” dijo James en voz baja, con el tono mesurado de años de negociaciones de alto riesgo, “pero tampoco me quedo quieto mientras la gente abusa de otros.” Se volvió hacia el detective. “Quiero presentar cargos como testigo. Estoy preparado para testificar en la corte.”

Las tres mujeres palidecieron. Lo reconocieron ahora. Su foto estaba en todas las revistas de negocios.

Pero James aún no había terminado. Sacó su teléfono e hizo una llamada, una que cambiaría mi vida para siempre.

La Marea de la Bondad

Tres semanas después, me quedé en el umbral de nuestro nuevo apartamento. Espacioso, en un vecindario seguro, con excelentes escuelas. El alquiler estaba cubierto—cortesía de lo que James había llamado discretamente un ‘Fondo de Compensación a la Víctima’. David había sido contratado como capataz en Hammond Construction, un trabajo con beneficios de salud completos y un salario que me permitiría quedarme en casa con el bebé.

Las tres mujeres habían enfrentado un juicio implacable. El esposo de la rubia perdió importantes contratos. La morena fue ‘invitada a renunciar’ de su firma de inversión después de que el video de seguridad se volviera viral. La tercera mujer pagó un acuerdo sustancial y escribió una carta de disculpa sentida que me hizo llorar.

Pero el cambio más hermoso ocurrió en Rosy’s. Se convirtió en un faro de bondad. Los clientes dejaban propinas enormes, no solo para mí, sino para todo el personal. Rosy’s se convirtió en el lugar donde los vecinos se cuidaban unos a otros.

James seguía viniendo los martes, compartiendo su reservado con otros clientes habituales. La Sra. Chen enmarcó una foto de mí sosteniendo a mi bebé, Grace, nacida sana dos meses después de la caída. La foto colgaba junto a la caja registradora: un recordatorio de que la bondad y la crueldad tienen consecuencias que se propagan de formas que no siempre podemos ver.

El día que llevé a Grace a visitar el diner, James estaba allí con un regalo: un relicario de plata que había pertenecido a su difunta esposa.

“Toda niña pequeña debería tener algo hermoso para recordarle lo amada que es,” dijo suavemente, sus ojos brillando con lágrimas contenidas.

Linda a menudo recordaba las palabras de su madre. “La amabilidad no cuesta nada, pero su valor es incalculable.” Pero esa terrible mañana me había enseñado que lo contrario también era cierto: la crueldad siempre tiene un precio, y a veces, el universo se asegura de que ese precio se pague en su totalidad.

Grace crecerá con esta historia, sabiendo que defender a los demás no es solo lo correcto; es necesario. Y que a veces, las personas más comunes son las que tienen los corazones más extraordinarios. Esa noche, mientras acunaba a mi hija hasta que se durmiera, susurré las mismas palabras que mi madre me había dicho, sabiendo que la bondad, como el amor, es un regalo que debe transmitirse de generación en generación.