PARTE I: EL HALLAZGO Y LA HUIDA

Septiembre, 2024. Isla de Gråstein, Mar de Noruega.

El viento no soplaba; gritaba. Era un alarido constante, una navaja de hielo invisible que desollaba la piel expuesta de Lars Ericson y Maria Holst. Estaban parados al borde del mundo, o al menos eso parecía. Gråstein. Una cicatriz de basalto y granito en medio del Atlántico Norte, un lugar donde los mapas se vuelven vagos y la señal del GPS muere.

Habían venido buscando soledad. Encontraron algo que helaba la sangre más rápido que el viento polar.

—Lars —dijo Maria. Su voz apenas cortó el estruendo del océano—. Lars, mira esto.

Lars se arrodilló, apartando una capa espesa de musgo empapado y hierba salvaje. Sus dedos, enguantados, rozaron algo que la naturaleza no crea. No era roca volcánica. No era madera a la deriva. Era frío, gris, artificial.

Hormigón.

—Es imposible —murmuró Lars. Su aliento se condensaba en nubes frenéticas—. Estamos a cien millas de la nada.

Pero allí estaba. Una línea recta. Perfecta. Una geometría brutal impuesta sobre el caos orgánico de la isla. Lars sacó una navaja y raspo la superficie. Debajo de ochenta años de líquenes, apareció la textura inconfundible del hormigón reforzado de grado militar.

Maria avanzó por la cresta, con el corazón golpeándole las costillas como un martillo. Sus botas crujieron sobre grava suelta. Crack. Crack. El sonido de la historia rompiéndose.

—¡Aquí hay más! —gritó ella.

Lars corrió hacia ella. El terreno se hundía en depresiones rectangulares. Patrones. No eran aleatorios. Eran campos de tiro. Eran cimientos. Y allí, medio devorada por un muro de piedra derrumbado, estaba la prueba definitiva.

Una escotilla. Circular. De acero pesado, corroída por la sal y el tiempo, sellada como la boca de un cadáver que se niega a contar sus secretos.

Lars sacó su cámara. El obturador hizo clic, capturando la anomalía. —Esto no es un refugio de pescadores, Maria. Mira los remaches. Mira el grosor del acero.

Maria, historiadora aficionada, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. Pasó los dedos por el metal oxidado. Apenas visible, fantasmagórico bajo la pátina de óxido, había un grabado. Una tipografía gótica, angular, severa.

—Dios mío —susurró—. Es alemán.

Se miraron. El silencio entre ellos pesaba más que la tormenta. Habían tropezado con un fantasma. Un secreto que había esperado setenta y nueve años para ser desenterrado.

—Tenemos que llamar a alguien —dijo Lars, con la voz temblorosa. —No —Maria negó con la cabeza, sus ojos fijos en la escotilla—. Hoy no. Esta noche, esto es nuestro.

Acamparon junto a la entrada del inframundo, custodiando un misterio que podía reescribir la historia. Pero para entender el horror de lo que yacía bajo sus pies, el tiempo tuvo que retroceder.

Mayo, 1945. Flensburg, Alemania.

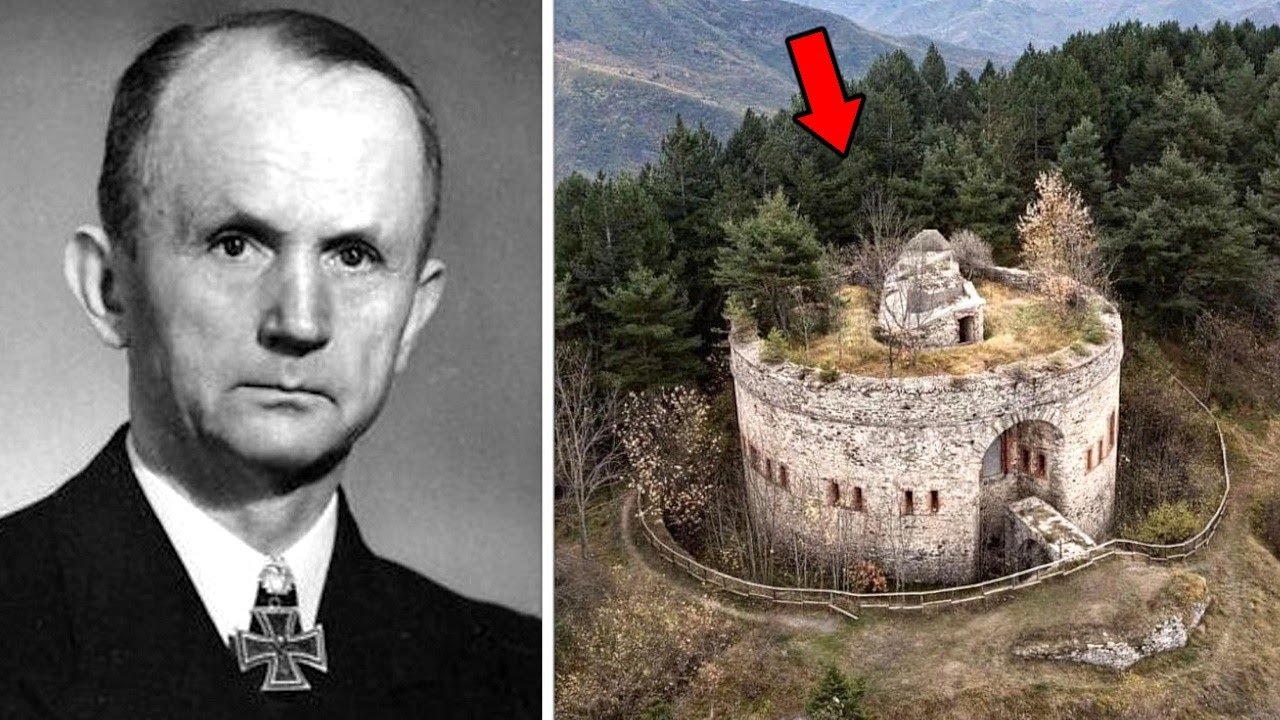

El Tercer Reich ardía. No con fuego, sino con la ceniza fría de la derrota total. Hitler estaba muerto. Berlín era una tumba. Pero en una oficina oscura, iluminada por la luz vacilante de las velas, el Contraalmirante Heinrich Vogel no miraba las ruinas. Miraba un mapa.

Vogel era un hombre de hielo. Inteligencia Naval. Un estratega que había movido submarinos como peones invisibles en el tablero del Atlántico. Mientras sus colegas quemaban documentos y cosían ropa civil para huir, Vogel planeaba.

La puerta se abrió. Un joven teniente entró, pálido y sudoroso. —Almirante, los británicos estarán aquí en 48 horas. Debemos irnos.

Vogel levantó la vista. Sus ojos eran dos pozos de agua estancada. —Nos vamos, Teniente. Pero no a rendirnos.

Sobre la mesa descansaba una carpeta con un sello gris: Operación Nebel (Niebla).

Vogel no era un cobarde. Era algo peor: un creyente. Un fanático convencido de que la derrota militar era un revés temporal, una prueba de fe. La Operación Nebel era su obra maestra de la locura. Desaparecer. Esconderse. Esperar.

—El submarino está listo —dijo Vogel, cerrando la carpeta—. Veintitrés hombres. Los mejores. Los más leales.

Salieron de Flensburg como espectros. El U-boat se deslizó fuera del puerto bajo el manto de la noche, esquivando las patrullas aliadas, llevando en su vientre acero, hormigón, provisiones para dos años y una ideología venenosa.

Navegaron hacia el norte. Hacia el olvido. Hacia Gråstein.

Cuando desembarcaron en la isla días después, la guerra había terminado oficialmente. Alemania se había rendido. Pero para Vogel y sus hombres, mientras veían al submarino sumergirse y abandonarlos en esa roca desolada, la guerra acababa de mutar. Ya no era una lucha por territorio. Era una lucha contra la realidad.

Comenzaron a construir. Cavaron en la roca volcánica con manos sangrantes y fervor religioso. Levantaron muros. Instalaron generadores. Crearon un mundo subterráneo donde el Reich nunca caería.

Vogel se paró en el acantilado, mirando hacia el sur, hacia una Europa que ya no existía. —Aquí esperaremos —le dijo a su segundo al mando, Zimmermann—. Aquí seremos la semilla.

No sabía que estaba construyendo su propio ataúd.

PARTE II: EL DESCENSO A LA LOCURA

Octubre, 2024. La Excavación.

La isla de Gråstein había dejado de ser un secreto. Ahora era una escena del crimen arqueológico.

Helicópteros pesados desafiaban las ráfagas de viento para depositar generadores, luces industriales y equipos de excavación. El Dr. Steinhaugen, la máxima autoridad noruega en arqueología de guerra, dirigía la operación con la precisión de un cirujano.

Lars y Maria observaban desde el perímetro. El sitio había sido acordonado. —¿Están listos? —preguntó Steinhaugen por la radio.

El equipo de técnicos rodeaba la escotilla. Habían tardado tres días en cortar los sellos corroídos. El metal chilló, un sonido agónico, como si la isla misma protestara por la intrusión. La tapa se levantó.

Oscuridad. Y un olor. Aire viciado. Óxido. Gasóleo rancio. Y debajo de todo eso, el dulzor empalagoso de la materia orgánica descompuesta.

—Bajamos —ordenó Steinhaugen.

Lars y Maria obtuvieron permiso para bajar con el segundo grupo. Descendieron por una escalera de metal que gemía bajo su peso. Las luces de los cascos cortaban las tinieblas, revelando paredes de hormigón liso.

Al llegar al fondo, el haz de luz de Lars iluminó un pasillo. No era un simple búnker. Era una ciudadela.

—Es inmenso —susurró Maria. Su voz resonó en el silencio sepulcral—. Planearon quedarse aquí para siempre.

Avanzaron. Sala 1: Centro de Mando. Escritorios de metal. Mapas podridos en las paredes. Una radio, destrozada a golpes. Sala 2: Barracones. Literas de tres niveles. Mantas que se deshacían al tacto. Zapatos alineados con precisión militar debajo de camas vacías.

El aire pesaba. Se sentía la presión de ochenta años de silencio.

Entonces, encontraron la Sala 5. La habitación sellada. El Dr. Steinhaugen forzó la cerradura de la puerta de acero. Al abrirse, la luz reveló un escritorio impoluto, protegido del ambiente corrosivo. Y sobre él, un libro encuadernado en cuero negro.

El Diario.

La Dra. Weber, especialista en alemán, se acercó con guantes blancos. Abrió el libro. Las páginas crujieron. —Es de Vogel —dijo, su voz temblando—. Es su letra.

Comenzó a leer en voz alta. Las palabras del almirante muerto llenaron la sala, resucitando a los fantasmas.

“28 de abril, 1945. La Operación Nebel comienza. Somos los guardianes de la llama. El mundo exterior puede caer, pero aquí, la voluntad prevalece.”

Los primeros meses del diario eran pura arrogancia técnica. Describían la construcción, los turnos de guardia, la disciplina de hierro. Vogel creía firmemente que recibirían una señal. Que volverían como héroes.

Pero a medida que Weber pasaba las páginas, el tono cambiaba. La tinta se volvía irregular. La caligrafía, frenética.

“Enero, 1946. La radio sigue en silencio. Zimmermann cuestiona las órdenes. Dice que la guerra ha terminado. Le he recordado que la lealtad no tiene fecha de caducidad.”

El búnker, diseñado para protegerlos, comenzó a devorarlos. La Dra. Weber leyó sobre el racionamiento. Sobre el hambre. Sobre el frío que se filtraba a través de metros de roca.

Lars miró alrededor. Podía casi verlos. Hombres pálidos, esqueléticos, marchando en este pasillo, saludando a una bandera que ya no ondeaba en ningún lugar del mundo.

“Agosto, 1946. Fischer y Hartmann intentaron robar el bote. Querían huir. Desertores. El mar se los llevó. Mejor así. La debilidad es contagiosa.”

La lectura se detuvo. Steinhaugen iluminó una esquina oscura del pasillo. —Sangre —dijo. Manchas oscuras en el hormigón. Viejas. Secas.

Siguieron leyendo. El descenso a la paranoia era palpable. Vogel describía conspiraciones, susurros en la oscuridad. El “Héroe” se estaba convirtiendo en el Carcelero.

“Diciembre, 1946. El Dr. Brenner dice que los hombres están perdiendo la cabeza. Sugiere que nos rindamos. ¿Rendirnos ante quién? ¿Ante el vacío? No hay nadie ahí fuera. Solo nosotros. Solo la Niebla.”

Maria se llevó la mano a la boca. —No sabían nada —susurró—. Estaban atrapados en su propia mente.

El diario continuaba, una crónica de muerte lenta. Escorbuto. Suicidios. Ejecuciones sumarias disfrazadas de disciplina militar.

“Marzo, 1947. Quedamos doce. El generador falla. La oscuridad es nuestra única compañera. A veces escucho a mis hijas llamándome. Sé que están muertas. O quizás yo lo estoy.”

La arqueología se convirtió en autopsia. Encontraron los restos en las salas laterales. Esqueletos vestidos con harapos de uniformes de la Kriegsmarine. Algunos en sus literas, muertos de hambre mientras dormían. Otros en el suelo, acurrucados en posición fetal.

Pero faltaban cuerpos. Y faltaba el final.

PARTE III: EL PRECIO DEL SILENCIO

Noviembre, 2024. La Revelación.

El equipo forense trabajaba en silencio. Cada hueso era etiquetado, cada artefacto catalogado. Pero la historia no estaba completa hasta llegar a la última página del diario y al último cuerpo.

La Dra. Weber, con los ojos enrojecidos por horas de traducción bajo luz artificial, llamó a Lars y Maria. —Tienen que escuchar el final.

La letra de Vogel en las últimas páginas era casi ilegible. Garabatos de un hombre cuyo cerebro estaba siendo consumido por la inanición y los barbitúricos.

“14 de septiembre, 1947. Soy el último. Zimmermann saltó del acantilado ayer. Me miró antes de hacerlo. No había miedo en sus ojos. Solo lástima. Lástima por mí.”

La voz de Weber se quebró.

“He destruido la radio. La golpeé hasta que mis manos sangraron. No porque no funcionara, sino porque me di cuenta de la verdad. Nunca hubo una señal. Nunca hubo un plan maestro. Solo fuimos vanidad. Construimos una tumba y nos encerramos dentro por orgullo.”

Lars miró hacia la silla del Almirante, donde yacía el esqueleto de Vogel. Un frasco de vidrio vacío rodaba cerca de su mano huesuda.

“La niebla nunca se levanta. No afuera. Aquí dentro. En mi mente. Todo fue mentira. Greta, si alguna vez lees esto… perdóname. No morí por la patria. Morí por miedo a admitir que estaba equivocado.”

La última frase era un trazo largo, donde la pluma se había deslizado de la mano del Almirante mientras la vida lo abandonaba.

El silencio en el búnker fue absoluto.

Lars salió al exterior, necesitaba aire. Maria lo siguió. La tormenta había cesado. El cielo sobre Gråstein era de un azul doloroso, limpio, indiferente.

Caminaron hacia el acantilado, el mismo lugar desde donde Zimmermann había saltado hacia su libertad final. Abajo, el mar batía contra las rocas, espumoso y violento.

—Setenta y nueve años —dijo Lars—. Pensaron que eran héroes resistiendo. Y solo eran fantasmas asustados de la luz.

Meses después, la noticia dio la vuelta al mundo. El Misterio de Gråstein. Se escribieron libros, se hicieron documentales. Las familias de los tripulantes, nietos y bisnietos que nunca supieron la verdad, recibieron las placas de identificación. Hubo lágrimas, hubo cierre.

Pero la isla no cambió. El gobierno noruego decidió no convertir el búnker en un museo turístico. Era demasiado peligroso, demasiado oscuro. Lo sellaron de nuevo. Colocaron una placa simple de bronce en la entrada, anclada en la roca.

Lars y Maria regresaron una última vez para verla. La inscripción estaba en noruego, alemán e inglés. No glorificaba. No condenaba. Solo recordaba.

AQUÍ YACEN 23 HOMBRES PRISIONEROS DE SU PROPIA CERTEZA. 1945 – 1947 “La ideología sin humanidad es la tumba más profunda.”

Mientras se alejaban en el barco, Lars miró hacia atrás. La isla de Gråstein se alzaba en el horizonte, gris y estéril. Una nube baja comenzó a descender, cubriendo la cima, tragándose el hormigón, ocultando la cicatriz.

La niebla volvía a reclamar lo suyo. Pero esta vez, la verdad había escapado.

Vogel había escrito que la niebla nunca se levanta. Se equivocaba. Siempre se levanta, eventualmente. Solo que a veces, lo que revela es demasiado tarde para ser salvado.

El motor del barco rugió, y dejaron atrás a los muertos, solos con el viento y el eco eterno de sus errores.