La roca no debería haber gritado. Pero cuando el taladro de diamante de la Dra. Maria Hoffman penetró la superficie helada a 2,400 metros de altura, el eco que devolvieron los sensores no fue el de granito sólido. Fue un lamento metálico, una frecuencia que hizo que los pájaros de la región de Berchtesgaden cayeran muertos del cielo.

Maria se quitó las gafas de ventisca. Sus manos temblaban, y no era por el frío de octubre.

—Doctora, mire esto —susurró su asistente, señalando la pantalla térmica.

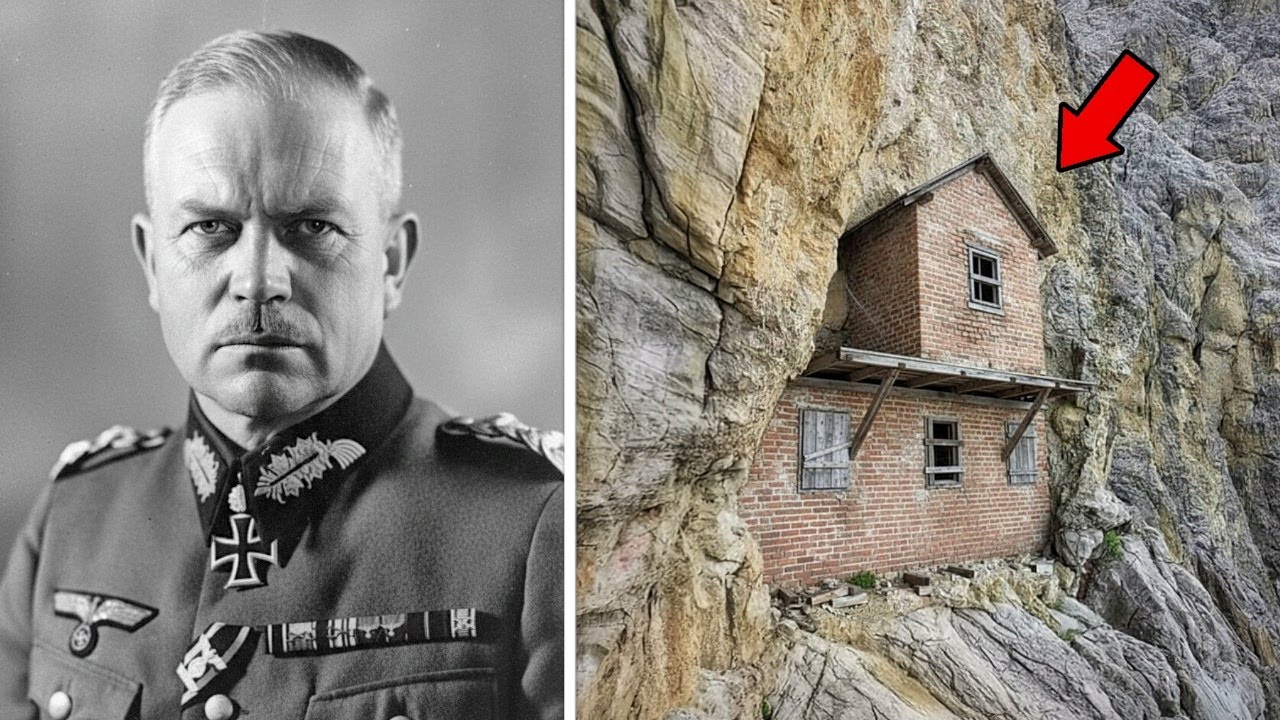

En el corazón del pico bávaro, donde solo debería haber piedra eterna, palpitaba un vacío perfecto. Una cámara artificial. Un pulmón de acero respirando después de ochenta años de apnea. Habían encontrado la tumba del General Heinrich von Steinberg, el hombre que en 1943 decidió que el mundo no era digno de sus propios descubrimientos.

Tres días después, la dinamita controlada reveló lo imposible. No era una cueva. Era una catedral de ingeniería prohibida.

—Cuidado con el sello —advirtió Maria, su voz quebrada por el aire estancado que emanaba del túnel—. Esto es acero de 1942. Pero no tiene ni una mancha de óxido.

La puerta se deslizó con un zumbido magnético que erizó el vello de todos los presentes. Al entrar, el silencio fue absoluto, interrumpido solo por el goteo de agua congelada. Las paredes estaban cubiertas de mapas que no mostraban fronteras, sino flujos de energía. Y en el centro, sobre un escritorio de madera de roble perfectamente conservado, descansaba el diario de von Steinberg.

Maria abrió la primera página. La caligrafía gótica era un grito de agonía.

“He visto el sol antes de que fuera creado. He tocado la fibra que une los átomos. Si Berlín lo usa, no habrá mundo que reconstruir. Si lo usan los rusos, no habrá alma que salvar. Debo enterrar a Dios en esta montaña.”

—¿Doctora? —la voz del asistente llegó desde la cámara siete, la más profunda.

Maria caminó hacia él. El aire se volvió denso, eléctrico. En el centro de la habitación, suspendido por cables de un material que parecía luz sólida, flotaba un artefacto. Un cubo de obsidiana que latía con una luz índigo. No emitía calor, pero Maria sintió que sus pensamientos se volvían lentos, como si el objeto estuviera leyendo su propia historia.

—No lo toques —ordenó ella, pero ya era tarde.

Un destello azul inundó la cámara. Maria cayó de rodillas. El dolor fue una explosión de conocimiento. Vio las expediciones de von Steinberg en 1941, las excavaciones en desiertos prohibidos, el momento en que el general comprendió que no eran armas lo que había encontrado, sino una tecnología que respondía al miedo humano.

—¡Fuera de aquí! —el grito de un hombre rompió el trance de Maria.

Un comando de la Policía Estatal Bávara entró a la fuerza, pero no vestían uniformes normales. Sus trajes eran de un tejido grisáceo, sellados al vacío. Detrás de ellos apareció Sarah Chen, una mujer con ojos de cristal y una sonrisa que no llegaba a su rostro.

—Dra. Hoffman, se acabó el tiempo de la ciencia —dijo Chen, su voz fría como el permafrost—. Ahora es tiempo de la propiedad.

—Este lugar es un peligro —balbuceó Maria, tratando de ponerse de pie—. Von Steinberg lo selló por una razón. El artefacto… se comunica. Está vivo.

—No está vivo, Doctora. Es una herramienta —Chen se acercó al cubo palpitante—. Una que el General no tuvo el valor de usar. Pero nosotros no tenemos sus escrúpulos.

—Él no fue un traidor —rugió Maria, el dolor en su pecho transformándose en una furia roja—. ¡Él fue el único que intentó salvarnos de lo que ustedes quieren hacer!

Chen simplemente hizo una señal. Los soldados comenzaron a cargar los archivos en cajas de plomo.

—La historia es para los que sobreviven, María. Y con esto, nosotros dictaremos el futuro.

Semanas después, el mundo comenzó a sangrar información. Las filtraciones eran constantes. Pero no eran documentos políticos. Eran visiones.

Maria Hoffman estaba sentada en un café en la frontera suiza, mirando sus manos. Sus huellas dactilares habían empezado a brillar levemente por las noches. Frente a ella, Klaus Brenner, el nieto de un ingeniero que ayudó a von Steinberg, le entregó un sobre viejo.

—Mi abuelo decía que el General dejó una llave —dijo Klaus, su voz apenas un susurro—. No una llave física. Una advertencia.

Maria abrió el sobre. Había una fotografía de 1943. Von Steinberg aparecía demacrado, de pie frente a la montaña, con la mirada perdida en un horizonte que solo él podía ver. Al dorso, una nota escrita a mano:

“El hombre no es el dueño de la luz, solo su guardián temporal. Si intentan encadenarla, la montaña caerá.”

—Ya está pasando, ¿verdad? —preguntó Klaus.

Maria asintió. Había leído los informes de los hospitales. La gente cerca de las excavaciones estaba empezando a resolver ecuaciones cuánticas en sus sueños, para luego despertar con el cerebro frito por la sobrecarga. El legado de von Steinberg no era oro, ni tecnología de guerra. Era una infección de conciencia.

—El General sabía que no podíamos manejar la verdad —dijo Maria, mirando hacia los picos alpinos envueltos en nubes negras—. Y ahora la hemos sacado a la luz.

De repente, la tierra bajo sus pies vibró. No fue un terremoto. Fue una pulsación rítmica, como un corazón que finalmente se ha despertado después de un largo invierno.

—¿Qué es eso? —preguntó Klaus, aterrorizado.

Maria cerró los ojos y, por primera vez en meses, sonrió con una amargura infinita. Podía sentir el artefacto llamándola desde la profundidad de la roca.

—Es el final de nuestra ignorancia, Klaus. Von Steinberg dejó un mecanismo de seguridad. Si no somos dignos del secreto, el secreto nos consumirá.

En la distancia, una avalancha masiva comenzó a descender por la ladera de la montaña donde se encontraba la fortaleza. Pero la nieve no caía hacia abajo; se elevaba en espirales imposibles hacia el cielo, desafiando la gravedad, mientras una luz índigo cegadora devoraba las sombras del valle.

El secreto del General se había liberado. Y el mundo que conocían ya era historia.