PARTE 1: La Cabaña del Olvido

El aire a 3,200 metros de altura no solo es escaso; es un cuchillo frío que corta los pulmones. Mark Stevens se detuvo, el sudor congelándose en su nuca. El GPS era una mentira electrónica en medio de la inmensidad de las Montañas Rocosas. “Estamos fuera de la ruta”, murmuró, pero su instinto no gritaba peligro, sino curiosidade. Entre los pinos densos, una estructura desafiaba la lógica: una cabaña de madera podrida, devorada por el musgo, exhalando un hilo de humo gris como un último aliento.

No había senderos. No había cables. Solo el silencio sepulcral de la montaña, roto por un golpe metálico desde el interior. Clang. Clang. Un eco de desesperación.

— ¿Hay alguien ahí? —gritó Mark, con el corazón martilleando contra sus costillas.

— Ayuda… por favor —una voz rota, como papel de lija, emergió del moho. — Sácame de aquí.

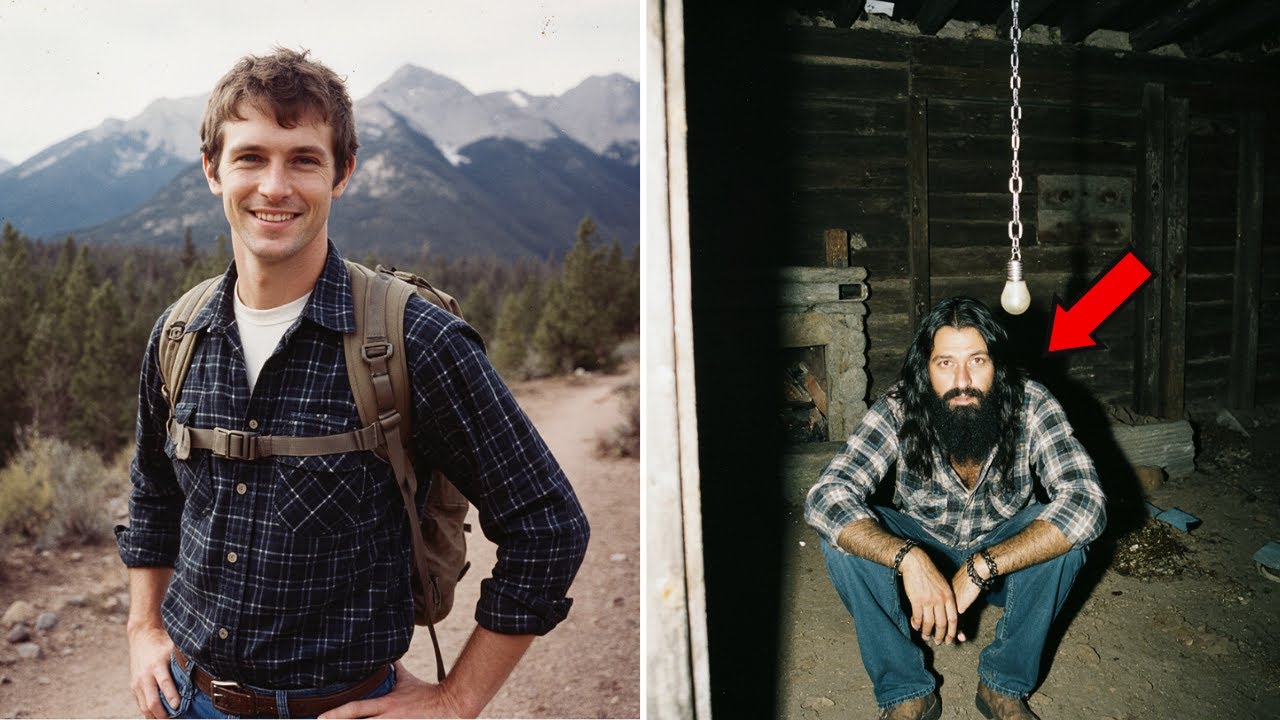

La puerta cedió al tercer impacto. El hedor fue una bofetada de dejetos humanos, humedad y tiempo estancado. En el rincón más oscuro, la luz del mediodía iluminó el horror: un hombre, o lo que quedaba de uno, acorrentado a la pared. Sus ojos, hundidos en un rostro cubierto por una barba grisácea y enmarañada, parpadearon con terror. Las cadenas no eran un adorno; eran parte de su existencia, soldadas a la estructura misma de la montaña.

— Jake… Jake Morrison —susurró el hombre cuando Mark se arrodillou a su lado. — No dejen que vuelva. Howard… él siempre vuelve.

Jake no sabía que era el año 2007. En su mente, todavía era el joven de 23 años que salió a caminar en 1996. Para él, el tiempo no había corrido; se había podrido. Sus piernas, atrofiadas por once años de inmovilidad, eran palos cubiertos de piel traslúcida. Mark sintió una rabia volcánica. ¿Cómo puede un hombre robarle la vida a otro y llamarlo “compañía”? Mientras el helicóptero de rescate rompía el cielo horas después, Jake se aferró a la manga de Mark. Sus dedos eran garras de puro miedo.

— Gracias por no irse —lloró Jake, viendo por primera vez en una década cómo los picos de las montañas dejaban de ser sus barrotes para convertirse, simplemente, en paisaje.

PARTE 2: El Cazador de Almas

Agosto de 1996. Jake Morrison tenía el mundo en sus manos y una mochila al hombro. Recién graduado, biólogo, lleno de promesas. “Volveré el jueves”, le dijo a su madre. Fue la última vez que ella vio su sonrisa de joven invencible. El segundo día de su ruta, Jake cometió el error que cualquier amante de la naturaleza teme: siguió unas huellas que no debían estar allí. Botas de trabajo en una zona virgen.

La curiosidad fue su sentencia de muerte en vida. Howard Becker lo esperaba con ojos de azul glaciar.

— Estás solo, ¿verdad? —preguntó Howard, ofreciéndole agua que sabía a libertad pero escondía el olvido.

El choque eléctrico fue un rayo que apagó el mundo. Cuando Jake despertó, el metal ya mordía sus tobillos. Howard no era un asesino común; era un náufrago de la sociedad que decidió que el aislamiento era la única pureza, y que Jake sería su ancla. Durante once inviernos, Jake vio la nieve sepultar las ventanas hasta la oscuridad total. Howard lo alimentaba, le hablaba de la “toxicidad del mundo exterior” y lo obligaba a jugar ajedrez con piezas de madera talladas a mano.

— Eres mío ahora —decía Howard mientras alimentaba la chimenea. — Aquí no hay mentiras. Solo tú, yo y la roca.

Jake intentó gritar hasta que sus cuerdas vocales sangraron. Intentó limar los eslabones con sus propios dientes. Pero el aislamiento es un ácido que disuelve la voluntad. Con los años, el odio se convirtió en una dependencia enfermiza. Cuando Howard se iba a cazar por días, Jake sentía un terror abismal: el miedo a morir solo, encadenado en el silencio. Empezó a agradecer la comida, a escuchar las historias de Howard, a olvidar el color de los ojos de su hermana Sara. La “Síndrome de Estocolmo” no es una elección; es el último mecanismo de defensa de un cerebro que se niega a romperse del todo.

Abajo, en Denver, sus padres vivían un funeral sin cuerpo. Robert, su padre, subía a las montañas cada fin de semana, gritando el nombre de su hijo al vacío, sin saber que Jake estaba a unos pocos kilómetros, escuchando el viento y pensando que los gritos eran solo ecos de su propia locura.

PARTE 3: El Regreso de un Fantasma

El juicio de 2007 fue un circo de dolor. Howard Becker, sentado en el estrado, no mostraba remordimiento. “Le di un hogar”, decía con una calma que erizaba la piel. “Le enseñé a sobrevivir”. Jake, sentado frente a él, temblaba. No era el joven atlético de las fotos; era una sombra quebrada que no soportaba la luz fluorescente ni el ruido de la gente. Cuando le preguntaron si odiaba a su captor, Jake bajó la mirada, las lágrimas bañando sus manos marcadas por las cicatrizes del metal.

— Él fue mi único mundo durante once años —susurró Jake. — ¿Cómo se odia al único sol que has visto, aunque ese sol sea el que te quema?

Howard fue sentenciado a 45 años, una justicia que se sentía vacía. Jake regresó a la casa de sus padres, pero la cabaña lo siguió. Dormía en el suelo porque las camas eran “demasiado suaves”. Sufría ataques de pánico en los supermercados; demasiada comida, demasiadas opciones, demasiada libertad. La Dra. Helen Carter fue clara: el cuerpo de Jake había sido rescatado, pero su alma seguía encadenada a 3,200 metros de altura.

Pasaron los años. Jake encontró un pequeño consuelo trabajando como jardinero, tocando la tierra, lejos de las multitudes. Nunca se casó. Nunca volvió a ser el biólogo que soñaba con cambiar el mundo. Pero cada mañana, al despertar y ver que no hay cadenas en sus pies, se permite un segundo de paz. Su historia no es una de superación heroica, sino de resistencia bruta.

Jake Morrison aprendió que el perdón no es para el captor, sino para uno mismo, por haber sobrevivido cuando el mundo te dio por muerto. Las montañas siguen allí, majestuosas y crueles, guardando el secreto de los años robados, mientras un hombre camina lentamente, aprendiendo de nuevo lo que significa ser humano en un mundo que ya no reconoce.